В настоящее время мы находимся в завершающей стадии парадигмального сдвига когнитивной эволюции: от научного к постнаучному (название «постнаучный» условное, в дальнейшем данной когнитохрон получит общепринятое название) когнитохрону [1], следовательно, меняется буквально все общественные отношения, в т. ч. образование.

Термин «когнитохрон» (от лат. cognitio – восприятие, познание и от греч. chronos – время) введен в данной работе из-за необходимости выделения в классификационные единицы достаточно обособленные временные промежутки когнитивной эволюции с характерным для этого промежутка преобладающим сознанием (по аналогии с формацией).

Каждый когнитохрон имеет свойственные ему общественные отношения, в частности, в образовательных отношениях. Отметим, что общественные отношения когнитохронов приблизительно идентичны, т. е. они условно обособлены и не имеют четких границ (по сути переходные зоны когнитохронов накладываются друг на друга), и выделяются некоторыми свойствами общественных отношений, несколько отличными от других, которые позволяют идентифицировать данный когнитохрон. Тип сознания, которое специфицирует общественные отношения, определяет свойства когнитохрона.

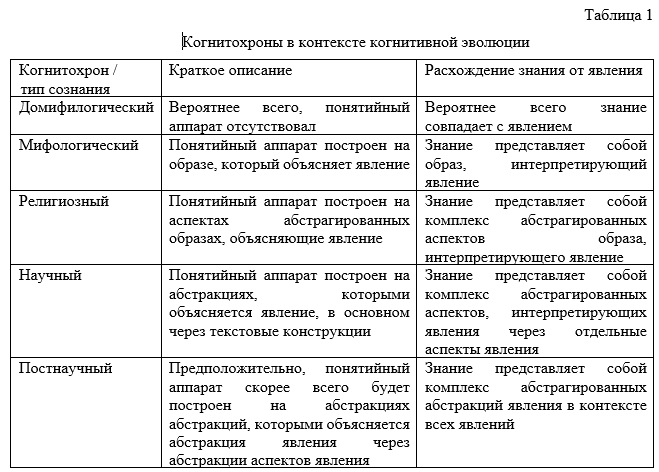

Выделим, на основании табл. 1 [1], следующие когнитохроны с соответствующим типом сознания (табл. 1).

Кратко опишем когнитохроны (ближайшей аналогией является возрастная периодизация человеческого онтогенеза) в контексте ведущего типа образования. В свою очередь, когнитохроны, особенно домифилогический, реконструируются с опорой на человеческий онтогенез, являющимся повторением человеческого филогенеза в контексте отдельных индивидуумов.

Под ведущим типом образования будем понимать тип передачи знаний, умений, навыков от кого-либо (донор образования) кому-либо (реципиент образования). Донор и реципиент могут быть индивидуальными и коллективными [2].

Ведущий тип образования должен соответствовать когнитохрону:

1. Домифилогический когнитохрон.

Вероятнее всего образование как таковое отсутствует. Реципиент получает знания по основной формуле классического бихевиоризма:

Отсюда, можно предположить, что групповая база знаний не формируется, поскольку отсутствует передача знаний, каждый раз формируется личностная база знаний и, групповая, в случае групповой реакции. Можно предположить, что зачатки передачи знаний присутствуют при групповых реакциях, ибо в группе могут быть индивидуумы, ранее выработавшие личную реакцию на групповой стимул, соответственно, они могут показать остальным правильную реакцию на стимул. Отсюда, возможна база знаний локальной группы, которая исчезает с исчезновением данной локальной группы. Образование, по сути, инстинктивно и сводится к включению (пробуждению) уже имеющихся инстинктивных реакций на определенные стимулы.

Домифологическому когнитохрону соответствует домифологическое образование.

2. Мифологический когнитохрон.

Появляется образование через образное обучение общения с мифологическими духами, богами и другими мистическим для нас существами, которые в контексте мифологического типа сознания представляют собой образное выражение природных явлений и законов, это можно проиллюстрировать, например, пышно изукрашенными различными барельефами и т. д. храмами, особенно индийскими, которые являются одним их способов фиксации знаний. Основа обучения – идентификация образов с соответствующими природными явлениями в соответствии с мифологическим корпусом данной социальной группы. Донорами являются мудрецы, жрецы, жреческие корпорации, которые создают и ведут групповые базы знаний, которые систематизируются и накапливаются.

Соответственно, реципиент получает знания следующим образом:

Основной способ передачи знаний устный, когда носителем знаний является отдельный индивидуум. Отсюда легкость уничтожения групповой базы знаний, т. к. носителя источника трудно реплицировать. Реципиент образования фиксирует полученные знания в собственной голове. Так же, с каждой междупоколенческой передачей накапливаются искажения, потому что человек не может буквально воспроизводить полученную информацию.

Мифологическому когнитохрону соответствует мифологическое образование.

3. Религиозный когнитохрон.

Появляется обучение через абстрагированные образы, когда образ становиться не тождественным соответствующему явлению, например концепт троичности христианского Бога, трудновоспринимаем в контексте мифологического сознания, по причине того, что мифологическое сознание не может понять возможность одновременного существования в одном образе нескольких образов и/или явлений, каковой является троичность, а разновременное существования в одном образе нескольких образов и/или явлений может представить.

Основа образования – корпус нормативных религиозных текстов, относительно которого и которым подтверждаются знания. Появляются относительно специализированные образовательные учреждения. Базы знаний начинают глобализоваться, начинают нарабатываться принципы, способы и методы образования.

Реципиент получает знания следующим образом:

Основной способ передачи знаний устный на основании письменного источника, в результате чего достигается определенная тождественность междупоколенческих знаний. Отсюда, пошло выражение читать лекцию. Реципиент, в основном, фиксирует знания в своей голове, но может в случае необходимости и возможности обратиться к письменному источнику.

Религиозному когнитохрону соответствует религиозное образование.

4. Научный когнитохрон.

Появляется обучение через абстракции, когда знание может не иметь реальных аналогов. Основа образования – корпус научных знаний, постоянно расширяющийся, в отличии от предыдущих когнитохронов, имеющих ограничения, поскольку любое знание должно соответствовать корпусу знаний соответствующего когнитохрона. Начинают учить учить, появляется отдельная страта, занимающаяся только образованием, возникает целая совокупность образовательных общественных отношений. Происходит взрывообразное увеличения знаний, согласно закону экспоненциального роста объёма знаний Прайса. Образование становиться интернациональным и глобальным:

Основной способ передачи знаний письменный, на основании письменного источника, в результате чего достигается тождественность междупоколенческих знаний. Реципиент фиксирует знания на письменном носителе и в своей голове, но может в случае необходимости может всегда обратиться к дубликатам письменного источника.

Научному когнитохрону соответствует научное образование.

5. Постнаучный когнитохрон.

Описание постнаучного когнитохрона предположительное, т. к. трудно сказать каким он будет.

Можно предположить три варианта развития данного когнитохрона, исходя из концепции постоянного прогресса.

- исходя из схемы развития предыдущих когнитохронов, на основе диалектического закона отрицания отрицания, появится постнаучное знание через вытеснение предыдущих типов сознания:

Основной способ передачи знаний скорее всего будет основан на прямом интерфейсе: мозг-мозг и/или мозг-компьютер, на основании виртуальных источников, возможно, распределенных по принципу блокчейна. Реципиент, скорее всего, будет фиксировать не сами знания, а гиперссылки на эти знания. Отсюда, образование может стать гиперссылочным.

Каким будет постнаучное знание пока неизвестно:

- произойдет синтез всех предыдущих типов сознания, которые потенциально присутствуют у каждого существующего человека, с соответствующими синергетическими эффектами:

Основной способ передачи знаний, скорее всего будет, неким синтезом предыдущих способов передачи знаний.

В данном случае человечество достигнет своего предела развития;

- человечество станет «Большим Адамом» с единым сознанием и разумом [3], возможно с помощью Neuralink [4]:

Способы передачи знаний, скорее всего, будут отсутствовать по причине отсутствия субъектности сознаний, будут использоваться внутрисубъектные способы передачи знаний.

Основной вопрос данного варианта, сколько личного (приватного) останется у конкретного человека и сколько будет обобществлено и останется отдельный индивидуальный индивидуум?

Постнаучному когнитохрону должно соответствовать постнаучное образование.

Указанные варианты постнаучного когнитохрона показывают, что современное образование, возникшее, относимое и эффективно применимое в научном когнитохроне, не в полной мере отвечает постнаучному когнитохрону, в котором мы уже находимся или же входящие в него, следовательно, современное образование находится в кризисном состоянии, поскольку оно себя изжило.

Отметим, что постнаучное образование, возможно, станет фактором человеческой эволюции, например, может привести к видовому расхождение людей [5, c 20].

Кризис современного образования возник по следующим причинам:

- мы находимся в постнаучном когнитохроне, которому должно соответствовать постнаучное образование. Как постнаучное образование будет выглядеть сказать сложно, хотя признаки постнаучного образования должны были присутствовать в предыдущем когнитохроне в силу диалектического закона отрицания отрицания. Ответа на данный момент не существует. Все предлагаемые и осуществляемые концепции цифрового образования являются дополнениями уже существующего образования [6] или модификациями существующего образования, например, в части усиления инструментария образования, как заложено в национальном проекте «Образование»;

- экспоненциальный рост объёма знаний ведет к тому, что реципиенты «захлебываются» в знаниях. Стратегия увеличения учебной нагрузки в корне неверна, поскольку не учитывает существующие физиологические, психические и психологические ограничения человека, которые лимитируют скорость усвоения знаний. Адекватного ответа на данную проблему не существует, хотя, возможна требуется ускоренная эволюция индивидуумов.

Можно предположить, что возможным решением может быть постобразование, основанном на прямом обмене знаниями [7, с. 159].

Следовательно, как минимум необходимо создавать новые методы и методики преподавания.

Таким образом, уже необходимо создавать образование, соответствующее постнаучному когнитохрону.

Библиографический список

- Ямилов Р.М. Контексты и нарративы цифрового мира // В сборнике: Шаг в будущее: искусственный интеллект и цифровая экономика. технологическое лидерство: взгляд за горизонт. Материалы IV Международного научного форума. Москва, 2021. С. 315-323.

- Ямилов Р.М. Когнитивный потенциал экономического субъекта как фактор экономического развития и конкурентного преимущества // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2015. Т. 25. № 2-3. С. 78-85.

- Ямилов Р.М. Конфликт людей и искусственных интеллектов: pro et contra // В сборнике: Вызовы современного мира в рамках социально-гуманитарного знания. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Ижевск, 2023. С. 177-179.

- Neuralink and the Brain’s Magical Future. URL: https://waitbutwhy.com/2017/04/neuralink.html (дата обращения 11.03.2024).

- Ямилов Р.М. Предпосылки создания цифровой управленческой платформы как способа эффективной налоговой коммуникации // Налоги и финансы. 2019. № 1 (41). С. 20-36.

- Цифровое образование. URL: https://digital-edu.ru (дата обращения 11.03.2024).

- Ямилов Р.М. Развитие образования и его инклюзивности в контексте цифрового мира // В сборнике: Цифровизация инженерного образования. Сборник материалов международной онлайн-конференции. Ижевск, 2021. С. 152-160.