Глава 1. Инновационная деятельность в регионах России

1.1. Условия и особенности инновационного развития регионов.

Выход России на траекторию инновационного развития был серьезно осложнен мировым экономическим кризисом 2008-2009 годов. В это время наблюдалось ухудшение финансового состояния большинства предприятий. В связи с этим приостановилось наращивание доли негосударственного финансирования сектора исследований и разработок.

Кризис вызвал ужесточение бюджетной политики, ограничив возможности государства по использованию финансовых стимулов для роста инновационной активности. Снизившиеся доходы бюджета и необходимость поддержания, в первую очередь, уровня социальной защиты населения, в целях недопущения снижения уровня жизни, увеличили нагрузку на бизнес в части социальных платежей, что, в свою очередь, ограничило возможности бизнеса инвестировать в инновационное развитие.

Спрос на инновации в России очень низок, имеет неэффективную структуру. Она подразумевает то, что оборудование в основном закупается за рубежом, а не разрабатывается и производится в пределах страны. Никто из субъектов не проявляет необходимого уровня заинтересованности во внедрении инноваций. [1]

Главным направлением развития и стимулирования инновационной деятельности является создание инновационной структуры. Она включает в себя комплекс организаций (учреждений), способствующих осуществлению инновационной деятельности.[2] Под ней также подразумевается национальная инновационная система (НИС), которая включает как региональные инновационные системы, так и институты развития и пр. учреждения федерального уровня.

Очертания национальной инновационной системы (НИС) начали формироваться в начале 2000-х, а некоторые отдельные региональные инновационные системы стали образовываться еще в конце 1990-х (к примеру, в Томской области, Татарстане и т.д.). Важной составляющей НИС должен стать сектор малого инновационного предпринимательства, выполняющий главную роль в проверке в реальных условиях новейших наиболее рисковых технологий и их освоении.[3]

Структура региональных инновационных систем была разработана на опыте создания наукоградов (таких как Обнинск, Зеленоград, Дубна, Саров и пр.). Стоит отметить, что в отличие от НИС, РИС в некоторых случаях демонстрируют опережающий рост инновационной активности и даже более высокие показатели результативности. Отдельные РИС обзавелись более развитой инновационной инфраструктурой, налаженными и продуктивными коммуникациями между основными элементами инновационной системы, то есть, наукой и образованием, бизнесом и властью.

На развитие РИС главное воздействие оказывает целый перечень факторов, а именно: величина научно-технического и производственного потенциалов региона, кадровое обеспечение и уровень квалификации работников, также предпосылки социальных инноваций. Конкурентоспособность региона обуславливается, если он развивается на основе инноваций.[4]

На данный момент, инновационная активность регионов делится неравномерно: районов, в которых исполняются инновационные проекты не так много. Процесс создания инновационно активных предприятий в регионе обязан протекать, учитывая его специфику: уровня регионального потенциала, финансовой обеспеченности, инновационной активности предприятий, уровня их промышленного развития. К сожалению, инновационные успехи РИС государством никак не поощряются, наоборот, поддержку получают, отсталые в этой сфере регионы (дотационные).

В качестве способа активации и совершенствования инновационной среды региона можно полагать кластерный подход в осуществлении инновационной политики. В границах кластеров создаются благоприятные условия для инновационного развития. У всех предприятий, организованных в кластер, есть быстрый доступ к разработкам друг друга и такое взаимодействие создает синергетический эффект и обеспечивает непрерывное развитие. [5] Кластеры же относятся к инновационно активным образованиям.

В настоящее время инновационно активные предприятия (инновационная инфраструктура) делятся на 5 основных функциональных блока[6], а именно: производственно-технологический, инвестиционно-финансовый, кадровый, информационный и экспертно-консалтинговый.

Первый обеспечивает предприятиям, которые ведут активную деятельность в сфере инноваций, доступ к разного рода ресурсам (интеллектуальным, промышленно-производственным), а также формирует базовые условия для создания и развития инновационного бизнеса. Сюда относятся бизнес-инкубаторы (БИ), научно-производственные организации, научно-исследовательские институты (НПО), ассоциации производственных предприятий (АПП), технологические кластеры (ТК, ПТК), технопарки (ТПА), инновационно-промышленные комплексы (ИПК) и т.д.

Инвестиционно-финансовый блок предоставляет доступ инновационным компаниям к финансовым ресурсам. В нём также оказываются различные финансовые услуги инновационным предприятиям. Это – бюджетные фонды поддержки предприятий в инновационной сфере (БФ), венчурные фонды (ВФ), бизнес-ангелы (БА), страховые фонды и компании (СФ) и т.д.

Кадровый связан с обеспечением инновационных процессов трудовыми ресурсами. Включает и подбор необходимого персонала, и подготовку специалистов для реализации инноваций. Это – университеты (ВУЗ), техникумы, колледжи (ССУЗ), ресурсные центры (РЦ) и кадровые агентства (КА).

Информационный блок нацелен на обеспечение доступа к научно-технической информации, коммерческим базам данных, правовым и регламентным документам в области регулирования инновационной деятельности. Блок включает технологические платформы (ТПЛ), аналитические центры (АЦ), колл-центры (КЛЦ), библиотеки, архивы, реестры (Б) и т.д.

Что касаемо экспертно-консалтингового блока, то он ориентирован на оказание профессиональных консультаций в сфере маркетинга, налогового планирования, юридических вопросов и т.д. К данному блоку относятся инновационно-консалтинговые центры (ИКЦ), центры трансфера технологий (ЦТТ), коучинг-центры (КЦ) и т.д.

В России наибольшее число функционирующих организаций инновационной инфраструктуры относятся к производственно-технологическому и экспертно-консалтинговому блокам. Более одной трети всех организаций инфраструктуры региональной инновационной системы сосредоточены на территории Центрального федерального округа.[7]

Для Центрального ФО характерны высокие показатели инновационного развития. Также выделяется и Приволжский ФО. В совокупности эти округа занимают около 10% площади территории и имеют 48% численности населения. В них производится 66% инновационных товаров, работ и услуг, а также затраты на технологические инновации организаций достаточно высоки и составляют около 61%. Активно применяются передовые технологии и создано около половины всех инновационных производственных технологий. [8]

В вышеупомянутых округах сосредоточены крупнейшие специализированные инновационные структуры, к примеру, центр «Сколково», наукограды и ЗАТО (закрытые территориальные образования): Саров, Обнинск, Дубна, Жуковский, Королев, Пущино, Реутов и др. Достаточно широк и спектр инвестиционно-финансовых институтов, а именно – предприятий венчурной индустрии.

На среднем уровне находятся показатели инновационного развития Северо-Западного и Уральского ФО. Эти округа обладают достаточно высоким научно-техническим потенциалом, в них базируются многие крупные предприятия ВПК, которые используют самые передовые технологии.

А вот низким уровнем инновационного развития отличаются регионы Южного и Северо-Кавказского ФО. Доля произведенной инновационной продукции в её общероссийском объеме не дотягивает даже до 3%. Низкий уровень показателей обусловлен недостаточным уровнем социально-экономического развития регионов этих округов, а также тем, что инновационная инфраструктура не сформирована.[9]

Следовательно, по уровню инновационного развития регион России можно распределить по трем условным группам:

- регионы-генераторы инноваций. В них образовалась такая тенденция: нововведений создается намного больше, чем потребляется.

- регионы- «акцепторы». Здесь абсолютно обратная ситуация, инноваций потребляется гораздо больше, чем создается.

- перспективные регионы. Их экономика занимает промежуточное положение между первой и второй группами. [10]

Особенности инновационного развития России связаны с тем, что этот процесс неравномерен по регионам. При активном участии государства в управлении инновационной деятельности станет возможным сглаживание заметного расхождения в показателях регионов. [11]

Государству необходимо мотивировать все субъекты экономики на инновационное поведение, а также развитие кооперации с сектором исследований и научных разработок, важно еще опираться на сформировавшуюся инфраструктуру. [12]

1.2. Анализ современного состояния инновационной сферы и роли регионов.

В настоящее время в экономическом планировании России на первое место ставится задача создания инновационной экономики. Вопросы стимулирования инноваций вынесены и на самый высокий политический уровень. Стоит отметить, что роль государства в научной и инновационной сферах России остается центральной. К необходимости регулирования научной деятельности в государственных НИИ и вузах, добавляется также и влияние на инновационную активность бизнеса.

России пока не удалось сформировать конкурентоспособное количество игроков в мировом масштабе, работающих в инновационных секторах экономики. Но в последние годы были замечены активные попытки преобразования. Реформа РАН, к примеру, или создание институтов развития, территориальных кластеров и т.д. В 2011 году Правительством РФ была принята Стратегия инновационного развития (СИР -2020)[13], которая рассчитана на десять лет, и половина отведенного срока уже прошла.

В указанный период были сформулированы основные элементы инновационной экосистемы. К ним, к примеру, относятся институты развития, инновационная структура, РИС. Они имеют достаточно важную роль в целом. С 2010 года Россия поднялась на 16 позиций в рейтинге Global Innovation Index (GII) и оказалась на 48м, тем не менее, до лидирующих позиций еще очень далеко.

В России инновационная система в регионах не сильно отличается от зарубежных по количественным показателям, однако результативность (уровень инновационной активности) заметно ниже. И главной причиной возникновения такой ситуации считается то, что в России в основном все указания по созданию РИС идут «сверху», в то время как за рубежом региональные инновационный системы создаются по инициативе самих регионов.[14] А созданные по указанию «сверху» РИС нуждаются органе, который координировал бы деятельность всех элементов и участников таких систем.

А рост, хоть и небольшой, обусловлен рядом причин и связан с участием регионов в инновационном развитии и их роли.[15] Считается, что именно региональная инновационная среда способствует определению конкурентоспособности национального бизнеса.

Создание региональных кластеров, региональные связи, уровень доверия в региональном бизнесе способны значительно повлиять на процесс внедрения передовых технологий. Указанные причины, прежде всего, связаны с тем, что в данный момент наступила эпоха наукоемкого производства, а значит, имеют решающее значение не масштабы производства, а способность постоянно обновлять продукцию. Именно локальные альянсы ученых, предпринимателей и местной администрации считаются факторами достижения успеха.

Для регионов характерны различные промышленные и торговые специализации, их углубление позволяет определить в целом все направления концентрации интеллектуального потенциала региона. А пространственная близость способствует более активному взаимодействию интеллектуальной элиты, предпринимателей и власти, что позволяет регионам быстро распространять технологии между фирмами, тем самым повышая уровень инновационной активности в стране. К примеру, можно назвать успешным взаимодействие двух регионов, а именно: Башкортостана и Челябинской области. В каждом из них сосредоточены различные производства (они также являются участниками кластеров), и, благодаря пространственной близости, они способны обеспечивать разного рода продукцией как свой регион, так и соседний. Это позволяет предприятиям дополнительно создавать рабочие места, увеличивать объемы производства, доходы в бюджет. [16]

Следовательно, чтобы достигнуть успеха в социально-экономическом развитии, как страны, так и регионов, следует сформировать и развивать устойчивую национальную инновационную систему и инновационные системы в регионах. Так как основным звеном формирования инновационной экономики является регион. То, следовательно, в каждом регионе необходимо формирование региональной инновационной системы (РИС) как составной части национальной инновационной системы.[17]

Глава 2. Региональные инновационные системы.

2.1.Стандартная концепция и деятельность РИС.

РИС — это «совокупность организаций, инициирующих и осуществляющих производство новых знаний, их распространение и использование, способствующих финансово-экономическому, правовому и информационному обеспечению инновационных процессов и функционирующих в едином социокультурном пространстве, взаимосвязанных между собой и имеющих постоянно устойчивые взаимоотношения».[18]

Ядро РИС включает в себя инновационно-активные предприятия региона, вузы региона, научно-исследовательские институты региона, институты регулирования инновационной деятельности, институты информационной поддержки. А поддерживающее институциональное окружение – это институты финансирования инновационной деятельности, институты организационной поддержки.

Все институты, входящие в ядро и в поддерживающее окружение, взаимосвязаны друг с другом. Для примера, вузы обучают специалистов и организовывают стажировки в сфере инновационной деятельности. Институты финансирования выделяют средства на развитие инновационных проектов, также предоставляют юридические, финансовые, информационные, технологические, маркетинговые и другие услуги.[19]

РИС считается сложной и достаточно разветвленной системой, которая включает множество элементов, учесть которые с высокой точностью представляется достаточно трудоемкой задачей.

Все же стандартная концепция РИС предполагает: [20]

- принятие комплекса мер, которые будут направлены на активный рост доли новых технологий, перспективных научных исследований и т.п.;

- обеспечение всех инновационно-активных предприятий и организаций инновационной инфраструктуры высококвалифицированными трудовыми ресурсами, а также содействие росту профессиональной квалификации персонала;

- развитие сети бизнес-инкубаторов для поддержки стартап-компаний;

- формирование и/или устойчивое финансирование деятельности исследовательских организаций;

- содействие созданию эффективных механизмов функционирования системы взаимодействия и сотрудничества региональных инновационных компаний, исследовательских организаций и государственных учреждений;

- создание коммуникационных площадок для региональной бизнес-элиты и содействие ее межрегиональным контактам;

- формирование в рамках РИС формальных и неформальных сетевых организаций, способных быстро адаптироваться и перестраиваться с учетов динамики инновационного развития и изменения целей и задач в новых условиях;

- содействие активному притоку венчурного капитала в регион (в том числе на ранних этапах финансирования – создание сетей «бизнес-ангелов»).

Опять же, наличие сильного регионального центра управления различными инновационными программами, в большинстве случаев, способно обусловить нормальное функционирование РИС.

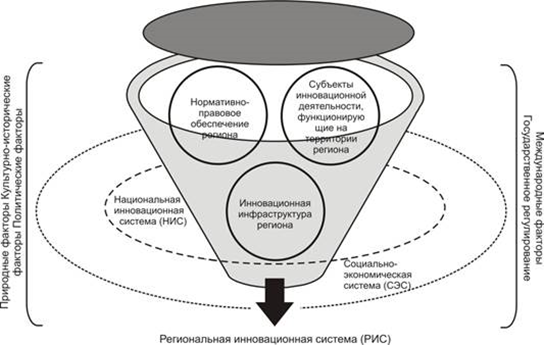

С типовой моделью РИС можно ознакомиться на рис. 1.[21]

Рис. 1. Типовая модель региональной инновационной системы

1.2. Оценка результативности деятельности РИС.

Оценка результативности деятельности РИС возможна с использованием методики интегрального анализа.

О.Г. Егоровой предложена одна из возможных систем показателей оценки уровня результативности РИС.[22] Разработанные ей индикаторы позволяют охарактеризовать деятельность подсистем на каждой стадии инновационного процесса с учетом их особенностей.

Вышеупомянутый подход состоит из трёх подсистем, а именно:

- Подсистема создания (генерации знаний);

- Подсистема передачи (коммуникации) знаний;

- Подсистема внедрения знаний в производство;

К каждому этапу относится свой перечень показателей оценки. В первой подсистеме О.Г. Егорова выделяет: А1 – показатель наукоемкости, А2 –показатель финансовой обеспеченности исследований и разработок, А3 – показатель изобретательской активности, А4 – показатель результативности исследовательской деятельности.

Ко второй подсистеме относятся показатели количественной обеспеченности типами организаций инновационной инфраструктуры, то есть: В1 – производственно-технологическая группа, В2 – экспертно-консалтинговая группа, В3 – информационная группа, В4 – кадровая группа, В5 – финансовая группа.

К последней относятся: С1 – показатель инновационной активности, С2 – показатель инновационности продукции, С3 – показатель технологической модернизации производства и С4 – показатель инновационности малого предпринимательства.

По итогам произведенных расчетов всех указанных показателей автором была составлена группировка регионов РФ по уровню результативности РИС и развитию их подсистем (таб.1.).[23] Они распределились по группам исходя из значений интервальных показателей подсистем РИС, которые были рассчитаны исходя из частных нормализованных оценок для показателей А, В, С регионов и их средних, и исходных значений.

Таб.1 Группировка регионов РФ по уровню результативности РИС и развитию их подсистем.

| Группа | Число регионов в группе | Состав группы |

| Регионы с уровнем развития подсистем РИС выше среднего |

12 |

Воронежская обл.

Ярославская обл. Г. Москва Г. Санкт-Петербург Респ. Татарстан Нижегородская обл. Самарская обл. Свердловская обл. Челябинская обл. Красноярский край Новосибирская обл. Томская обл. |

| Регионы с уровнем развития подсистем РИС ниже среднего |

27 |

Курская обл.

Смоленская обл. Тамбовская обл. Респ. Карелия Респ. Коми Вологодская обл. Ленинградская обл. Мурманская обл. Респ. Адыгея Респ. Калмыкия Волгоградская обл. Респ. Дагестан Респ. Ингушетия Респ. Северная Осетия – Алания Ставропольский край Респ. Марий Эл Удмурсткая респ. Оренбургская обл. Респ. Алтай Респ. Бурятия Респ. Хакасия Забайкальский край Камчатский край Амурская область Еврейская автономная область Чукотский автономный округ |

| Регионы с неучтенными источниками знаний |

3 |

Тульская обл.

Респ. Башкортостан Алтайский край |

| Регионы с неучтенными каналами подсистемы передачи (коммуникаций) знаний |

9 |

Брянская обл.

Владимирская обл. Калужская обл. Респ. Мордовия Чувашская Респ. Пермский край Пензенская обл. Ульяновская обл. Магаданская обл. |

| Регионы с неучтенными источниками создания и передачи знаний |

9 |

Липецкая обл.

Рязанская обл. Псковская обл. Карачаево-Черкесская Респ. Кировская обл. Курганская обл. Респ. Тыва Омская обл. Сахалинская обл |

| Регионы с «провалом» на стадии передачи знаний |

8 |

Ивановская обл.

Костромская обл. Орловская обл. Архангельская обл. Калининградская обл. Новгородская обл. Астраханская обл. Кемеровская обл. |

| Регионы с «провалом» на стадии внедрения знаний в производство |

3 |

Белгородская обл.

Московская обл. Саратовская обл. |

| Регионы с необоснованно высоким уровнем развития подсистемы передачи знаний |

9 |

Тверская обл.

Краснодарский край Ростовская обл. Кабардино-Балкарская Респ. Тюменская обл. Иркутская обл. Респ. Саха (Якутия) Приморский край Хабаровский край |

Таким образом, регионы из первой группы (уровень развития подсистем РИС выше среднего) состоят из 12 субъектов РФ, которые считаются наиболее развитыми регионами-лидерами по уровню результативности инновационной деятельности. Упомянутые регионы имеют большие кадровые и финансовые возможности для эффективной деятельности всех трёх подсистем. Они, как в целом и все регионы из последующих групп, нуждаются в поддержании такого достигнутого уровня, а также во внедрении лучших практик инновационного развития из-за рубежа.

Вторая группа включает треть всех регионов России. Показатели всех трёх подсистем для регионов этой группы значительно ниже среднего уровня, что означает необходимость в активных действиях по улучшению состояния кадровой и финансовой ситуации, созданию формирующих элементов инновационной инфраструктуры, а также – созданию условий для инновационной деятельности.

О следующих трёх перечисленных группах регионов можно сказать только то, что источники инновационного развития и обеспечения инфраструктурной поддержки инновационного процесса остались для них вне поля исследования.

В регионах с «провалом» (группы 6 и 7), судя по всему, существует некий разрыв системных взаимосвязей между процессами инновационного цикла. Основной целью для данных регионов является преодоление данного разрыва. Деятельность РИС в регионах из этих групп считается недостаточно эффективной.

В последней группе (регионы с необоснованно высоким уровнем развития подсистемы передачи знаний) замечен неоправданно высокий уровень количественной обеспеченности организациями инновационной инфраструктуры. Однако их продуктивность достаточно низка, так как системы создания и внедрения знаний в производство неразвиты. В таких регионах следует создать благоприятные условия для научно-исследовательской деятельности и предпринимательского климата. [24]

Опираясь на полученные результаты можно сделать основной вывод, что только очень малая часть регионов имеет уровень развития подсистем РИС выше среднего. А это наглядно доказывает необходимость создания такого механизма РИС, функционирование которого будет способно поднять уровень показателей по регионам в целом.

Глава 3. Перспективы дальнейшего развития.

3.1.Перспективы дальнейшего развития РИС в России.

В РФ, как упомянуто выше, была разработана Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020»[25]. В данном документе ставятся достаточно амбициозные, но по сути достижимые цели долгосрочного развития, а именно: обеспечение высокого уровня благосостояния населения, закрепление геополитической роли страны как одного из глобальных лидеров, определяющих мировую повестку дня.

Достичь эти цели можно исключительно в случае перехода экономики на инновационную социально-ориентированную модель развития.

Россия способна достигнуть экономики лидерства и инноваций к 2020г., если будет заметно значительное повышение таких показателей, как:

-значительные доли на рынках высокотехнологичных и интеллектуальных услуг;

-увеличение доли высокотехнологичного сектора в ВВП;

-повышение доли инновационной продукции в выпуске промышленности;

-увеличение доли инновационно активных предприятий.

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года есть раздел «Инновационная политика на региональном уровне», в котором выделяются основные инструменты реализации региональной политики инновационного развития, а именно:

-разработка и реализация программ развития на регулярной основе конкуренции субъектов РФ;

-предоставление субсидий организациям малого и среднего бизнеса на цели активизации инновационной деятельности, в том числе оплату прикладных НИОКР, инжиниринговых услуг, проведение маркетинговых исследований, патентования, сертификации выпускаемой продукции, выхода на внешний рынок, субсидирование процентных ставок по кредитам через региональные программы поддержки малого бизнеса;

-предоставление финансовой и имущественной поддержки созданию и развитию объектов инновационной инфраструктуры, включая бизнес-инкубаторы, технопарки, центры трансфера технологий, инновационно-технологические центры, центры коллективного пользования оборудованием, центры прототипирования и дизайна, региональные венчурные фонды, технологические музеи, ориентированные на молодежь и стимулирующие интерес к техническому образованию;

-стимулирование производства инновационной продукции в рамках закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд;

-реализация программ инновационного развития государственных и муниципальных учреждений и т.д.;

-предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на недвижимое имущество организаций;

-поддержка образовательных программ системы основного и дополнительного образования, что в дальнейшем способно обеспечить развитие кадрового потенциала инновационной деятельности;

-поддержка внешнеэкономической деятельности;

-содействие формированию культуры инноваций в обществе и повышению престижа инновационной деятельности.

Стоит заметить, что в настоящее время значительное количество регионов участвует в глобальной конкуренции за инновационный капитал (способность отраслей хозяйства или предприятий производить наукоемкую продукцию, отвечающую требованиям мирового рынка[26]). Возможно, что результатом данной «гонки» станет повышение показателей инновационной деятельности по всей России. Для предстоящей работы в будущем для всех элементов РИС станет ключевым аспектом поиск баланса как с властью, так и в общем взаимодействии всех инновационно-активных предприятий и организаций инновационной инфраструктуры.

Так как основные виды инновационно-активных предприятий в регионах уже существуют и активно работают, России следует взять курс на разработку механизмов интеграции и взаимодействия всех участников данной системы, это позволит получить на основе синергетического эффекта максимально эффективный результат по превращению регионов в «точки роста», что в дальнейшем будет способствовать широкомасштабному использованию знаний в приоритетных для страны направлениях развития.

3.2. «Идеальный» механизм инновационной активности в регионе. Цели, задачи и принципы формирования.

Опираясь на то, каким способом рассчитывалась результативность РИС в регионах в таб.1 стоит упомянуть основные показатели, значения которых должны быть на уровне выше среднего. Показатели наукоемкости, финансовой обеспеченности исследований и разработок, изобретательской активности, результативности исследовательской деятельности, количественной обеспеченности типами организаций инновационной инфраструктуры, инновационной активности, инновационной продукции, технологической модернизации производства и инновационности малого предпринимательства.

Значение вышеупомянутых показателей позволяет оценить результативность РИС. Объединяет все данные показатели российский региональный инновационный индекс (РРИИ), он же считается итоговым и формируется как среднее арифметическое нормализованных значений всех включенных в Рейтинг инновационного развития субъектов РФ[27] показателей. РРИИ включает макроэкономические показатели, образовательный потенциал населения, затраты консолидированного бюджета и т.д. Согласно значению данного показателя, все регионы России в Рейтинге делятся на 4 группы. В 1 и 2 группы регионов входят регионы с высокими и средними показателями. Однако даже в этих группах регионов, где показатель выше среднего, ядро РИС все равно не является «идеальным» и самодостаточным. Это обусловлено тем, что равномерное развитие всех составляющих РРИИ характерно лишь для небольшого числа регионов. В данный момент ситуация по этим группам такова: в целом по регионам 1-й и 2-й групп высокие значения по одним блокам показателей сочетаются с низкими по другим не менее важным.

Что касается регионов из 3 и 4 групп – ситуация обстоит гораздо хуже, а регионов в них входит значительно больше, чем в первые две. 53 региона в 3 и 4 против 30 в 1 и 2. Это практически 44% процента регионов с уровнем ниже среднего. Следовательно, опираясь на полученный ранее процент регионов, в которых пока еще не все на уровне среднего и выше, можно сказать, что Россия в целом достаточно сильно отстает от ведущих стран по уровню инновационного развития.

Для более детального рассмотрения, на мой взгляд, стоит выделить 3 группу, так как в ней оказалось наибольшее число регионов – 32 субъекта РФ. Развитие каждого региона в данной группе абсолютно универсально, нет схожих по проблемам или же по сильным сторонам. Для разбора на практике был выбран медианный в третьей группе регион – Брянская область. Значение РРИИ в ней: 0.3448 и в ранге по РРИИ она занимает 47-е место.

В вышеупомянутом регионе сложилась такая ситуация: высокие значения индекса инновационной деятельности (ИИД) и индекса качества инновационной политики (ИКИП) (16-е и 23-е места в ранге по ИИД и ИКИП по России соответственно) сочетаются с низкими показателями индекса социально-экономических условий инновационной деятельности (ИСЭУ) и индекса научно-технического потенциала (ИНТП) (66-е и 79-е места в ранге по ИСЭУ и ИНТП соответственно).

Согласно значениям показателей, можно сделать вывод, что в регионе присутствуют определенная стратегия инновационного развития, схема территориального планирования, в которой обозначены выделенные зоны приоритетного развития инновационной деятельности. Высокое значение ИКИП также говорит о том, что в регионе есть специализированный законодательный акт, который как раз и определяет основные принципы, направления и меры государственной поддержки инновационной деятельности в регионе, также присутствует специализированная программа по развитию данного направления. К примеру, государственная программа «Экономическое развитие, инвестиционная политика и инновационная экономика» (2014-2020), в рамках которой реализуется мероприятие «Развитие инновационной деятельности». Согласно значению ИИД – в регионе удельный вес организаций, которые участвуют в совместных проектах по выполнению исследований и разработок также достаточно высокий.

Брянская область – промышленный регион (машиностроение, металлообработка, радиоэлектроника, пищевая промышленность, лесопереработка). Наличие такого рода предприятий, кажется, является одним из достаточно значимых факторов благоприятного климата для внедрения инноваций. Согласно выводам, полученным на научно-практической конференции в Брянском государственном техническом университете[28], область должна формировать и поддерживать инновационные технологии, что говорит о том, что в регионе взят курс на инновационное развитие.

На территории Брянской области создано достаточно большое количество инновационно-ориентированных организаций, а именно: вузы, обладающие собственной научно-исследовательской и опытно-конструкторской базой, отраслевые институты, ряд промышленных предприятий, имеющих в своей структуре научно-технические центры, малые предприятия и организации, действующие в инновационной сфере, научные общественные организации и др.[29] В настоящее время в области функционируют такие организации инновационной инфраструктуры и инновационно-активные предприятия, как: бизнес-инкубатор (Структурное подразделение Брянского научно-технологического парка), областная общественная организация «Институт экологии международной инженерной академии», машиностроительный научно-технологический парк «ДЕСНА-ТЕХНОПАРК», научный центр – представительство Фонда, государственное автономное учреждение «Брянский областной бизнес-инкубатор», а также ЗАО «Научно-Производственное предприятие «Спецэлектромеханика», ЗАО «Научно-Производственный комплекс «Идеал» и т.д.[30] Однако несмотря на наличие достаточного числа инновационно-активных предприятий и организаций инновационной инфраструктуры в регионе, показатели социально-экономических условий и уровень научно-технического потенциала сильно отстают от средних показателей (66 место в ранге по ИСЭУ и 79 по ИНТП).

Почему показатели имеют низкие значения, если в области присутствуют успешно функционирующие элементы РИС? Причина состоит в том, что в большинстве регионов ядро РИС хотя и сформировалось, уровень взаимодействия организаций в нём очень низок, и добиться эффективного функционирования этой системы пока не удалось. Именно поэтому отстают и показатели некоторых блоков РРИИ.

Причинами отставания непосредственно в Брянской области также являются:

-отдельные ключевые элементы инфраструктуры для поддержки инновационной деятельности отсутствуют;

-инвестиционная привлекательность инновационной сферы находится на низком уровне;

-инфраструктура неспособна быстро и качественно адаптироваться к потребностям целевых групп;

-уровень взаимодействия науки и бизнеса значительно низкий;

-недостаточное развитие финансового, информационного, консалтингового и маркетингового обеспечения (инфраструктуры РИС);

-система профессиональной подготовки и переподготовки кадров для деятельности в сфере инноваций неразвита, сюда же можно отнести нехватку специалистов по коммерциализации научно-технических разработок и управлению результатами интеллектуальной деятельности;

-слабо развит механизм «обратной связи». (Несовершенство процессов управления, при котором отсутствует баланс с властью и для внедрения любых нововведений требуется значительно большое количество времени). [31]

Вышеупомянутые проблемы характерны не только для Брянской области, но и для наибольшей части регионов России. К примеру, такая же ситуация обстоит в Челябинской области[32], хотя этот регион находится в ранге РРИИ на 16-м месте со значением показателя 0.4329 и входит во 2-ю группу, что значительно лучше ситуации в Брянской области. Челябинская область отстает по значению показателя индекса качества инновационной политики (ИКИП) (35-е место в ранге по ИКИП). Это говорит о том, что в регионе не так хорошо развиты координационные органы по инновационной политике, поддержке инновационной деятельности со всеми вытекающими из этого проблемами. (К примеру, отсутствие координации вузов региона с инновационно-активными предприятиями, что схоже с Брянской областью).

В ходе исследования была упомянута одна из возможных проблем функционирования региональных инновационных систем – отсутствие органа, координирующего деятельность всех элементов и участников РИС, решение которой, кажется, способно повысить показатели эффективности и результативности как в Брянской области, так и остальных регионах всех 4-х групп.

Проще говоря, ко всем упомянутым блокам[33] инновационно-активных предприятий (производственно-технологический, инвестиционно-финансовый, кадровый, информационный и экспертно-консалтинговый) стоит добавить блок координации, в который будет входить орган по налаживанию взаимодействия между всеми остальными блоками, входящими в РИС, следовательно, необходимо предположить, какими должны быть цели, задачи и принципы формирования данного механизма.

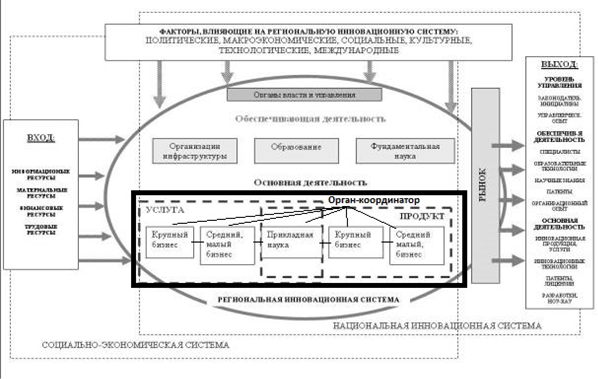

На рис.2 можно увидеть на общей схеме РИС добавляемый блок координации.

Рис. 2 Общая схема РИС с добавленным блоком координации.

В целом деятельность рекомендуемого органа, координирующего деятельность инновационных организаций региона должна быть нацелена на решение основных общих проблем, связанных с развитием РИС, упомянутых выше.

Для формируемого органа-координатора выделяются основные задачи[34]:

- Необходимо определить главные цели и приоритетные направления научно-технической и инновационной деятельности с учетом стратегических зон развития экономики региона;

- Сформировать эффективное поддерживающее институциональное окружение РИС, обеспечивающее удовлетворение потребностей и снижение рисков всех субъектов инновационной деятельности;

- Увеличить количество инновационных предпринимательских структур и увеличение их доли в ВРП;

- Внедрить систему коммерциализации и передачи передовых технологий, созданных в научных организациях, инновационных технопарках, организациях высшего и среднего профессионального образования, малых предприятиях научно-технической сферы;

- Развить систему саморегуляции в предпринимательском секторе инновационной сферы;

- Создать эффективную систему финансирования для инновационного бизнеса, а также следить за уровнем показателей финансовой обеспеченности исследований и разработок;

- Сформировать рынок новых технологий и инновационных разработок, а еще меры, которые будут направлены на развитие и эффективное использование научно-технического и инновационного потенциала региона, с последующей их реализацией;

- Необходимо разработать действительно эффективные механизмы создания и внедрения инновационных проектов, используя преимущества малых и средних форм хозяйствования и концентрации ресурсов на приоритетных направлениях инновационного развития региональной экономики;

- Стимулировать посредством эффективной налоговой политики предприятия реального сектора экономики на создание и внедрение инноваций;

- Способствовать процессу реализации мер по защите интеллектуальных и авторских прав собственников инновационного продукта и в целом содействие в решении юридических вопросов;

- Использовать возможности межрегионального и международного сотрудничества в научно-технической и инновационной сферах для развития инновационного потенциала.

При создании такого органа важно ориентироваться на приоритеты государственной политики по содействию развития инновационного бизнеса в регионе.

Следует сделать акцент на некоторые организационно-технические моменты. В формируемом механизме необходимо придерживаться принципа оптимальности, который подразумевает целенаправленное регулирование развития МСП инновационной сферы в регионе, проводимое в соответствии с текущими инновационными задачами развития экономики в регионе.

Очень важно также учитывать то, что механизм должен быть гибким, реагировать на все необходимые изменения без потери эффективности, а также важен принцип обратной связи и всеситуационности. Усиление роли обратной связи способно создать взаимные и «здоровые» отношения сторон, нацеленные на поиск долгосрочного решения проблем. Оперативная обратная связь способна снизить риски неудач и повысить производительность. Если все элементы РИС будут быстро реагировать на изменения, достичь высокую эффективность будет значительно проще.

В формируемом механизме необходимо обладание достаточной используемой информации, важен ежедневный мониторинг окружающей среды, а также составляющих всей РИС. Сам по себе орган должен быть многопрофильным, то есть должен одновременно охватывать весь комплекс вопросов, которые связаны с развитием предприятий инновационной сферы и их связь с внешними и внутренними факторами развития.

Деятельность механизма должна соответствовать федеральным подходам в вопросах развития инновационной деятельности и опираться на современные требования экономического развития.

Из всего вышеперечисленного следует, что формируемый орган будет являться некой комплексной организацией-координатором, в котором целый ряд отделов будет отвечать за выполнение всех необходимых функций и решение задач. И на первое время существования даже можно предложить некоторые рекомендации для деятельности механизма:

- Внедрить регулярную систему мониторинга деятельности предприятий РИС. Статистическое наблюдение позволит получать своевременную и достоверную информацию о динамике развития участников инновационной системы.

- Наладить контакт с возможными бизнес-инвесторами и содействовать развитию государственно-частного партнерства путем, к примеру, совместного соинвестирования инновационных проектов на разных стадиях осуществления.

- Способствовать информированию крупного и среднего бизнеса в регионе об имеющихся научно-технических и инновационных разработках и изобретениях.

- Взаимодействовать с инфраструктурными учреждениями, содействовать регулярному повышению квалификации, к примеру, путем проведения обучающих семинаров. Сюда также относится и взаимодействие с учебными учреждениями, формируемый орган в связи с обилием связей с предприятиями инновационной сферы будет способен устраивать на стажировки обучающихся по данному профилю студентов, организовывать семинары с приглашенными экспертами и т.д.

- Наладить кооперацию между участниками РИС в целях исследовательской и технологической деятельности. Обеспечить доступ всем инновационно-активным предприятиям к услугам и разработкам друг друга.

Вышеперечисленные рекомендации, в случае их практической реализации, позволят усовершенствовать функционирование организаций инфраструктуры и научно-образовательного комплекса в регионе. В таком случае будут созданы объективные предпосылки для повышения эффективности процесса формирования и развития инновационной экономики как в регионах, так и в целом, а это и является одной из наиболее приоритетных задач для развития страны в текущем периоде.

Заключение

В результате проведенного исследования был сделан ряд выводов о состоянии инновационной сферы как в регионах, так и в России в целом. В первую очередь, о важности регионального уровня для использования инноваций.

Инновации являются достаточно значимым элементом всех сфер жизнедеятельности общества, качественное их внедрение способно улучшить процессы производства, управления, жизнедеятельности и т.д. Органы управления ими должно формироваться «снизу», в регионах. Следовательно, важно налаженное функционирование и координация инновационно-активных предприятий в регионе и, в дальнейшем, систем развития по России.

В настоящее время в регионах развиваются региональные инновационные системы и их деятельность прямо влияет на значение показателей инновационной деятельности в стране. В существующем механизме РИС были выявлены некоторые недостатки, в том числе отсутствие органа, координирующего деятельность всех составляющих элементов данной системы. В ходе работы были составлены предложения по формированию такого органа и рекомендации по его деятельности, что и являлось основной целью.

Роль инноваций в экономике очень велика. В долгосрочной перспективе без инновационной деятельности невозможен дальнейший экономический рост по интенсивному пути развития, поэтому необходимо внесение коррективов в существующий механизм инновационных систем.

[1] Щитова А. Н. Инновационная политика экономики России [Текст] // Инновационная экономика: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 6-11.

[2] Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации. academic.ru. 2015.

[3] Петрухина Е. В. Основные факторы инновационного развития регионов.

[4] Носонов А.М. Особенности инновационного развития регионов России // РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY, №4. 2014.

[5] Хогоева Т. В. Инновационная модель развития экономики региона // Проблемы современной экономики, N 3 (39), 2011.

[6] Волконицкая К. Г. Ляпина С. Ю. Развитие региональных инновационных систем.// Науковедение, выпуск 5 (24), 2014.

[7] Реестр организаций инновационной деятельности Национального информационно-аналитического центра по мониторингу инновационной инфраструктуры http://www.miiris.ru (режим доступа – свободный)

[8] Рейтинг инновационного развития субъектов РФ: аналит. докл. / под ред. Л.М. Гохберга. М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2012. 104 с.

[9] Индикаторы инновационной деятельности: 2013: стат. сб. М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013. 472 с.

[10] Бабурин В.Л. Инновационные циклы в российской экономике. М.: КРАСАНД, 2010. 216 с. Поступила 18.02.2014.

[11] Носонов А.М. Особенности инновационного развития регионов России // РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY, №4. 2014.

[12] Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года

[13] Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года

[14] Волконицкая К. Г. Ляпина С. Ю. Развитие региональных инновационных систем.// Науковедение. – 2014. – вып. 5 (24).

[15] Лапаев С.П. Возрастание роли регионов в инновационном развитии и формирование региональных инновационных систем // ВЕСТНИК ОГУ.-2012.- №13 (149).

[16]http://tv-rb.ru/novosti/society/vzaimodeystvie_regionov_rossii_pomozhet_reshit_ekonomicheskie_problemy_strany/

[17] Лапаев С.П. Возрастание роли регионов в инновационном развитии и формирование региональных инновационных систем // ВЕСТНИК ОГУ. -2012.- №13 (149).

[18] Заркович А. В. Теоретические аспекты концепции региональных инновационных систем // Молодой ученый. — 2013. — №10. — С. 308-311.

[19] Маскайкин Е.П. Понятие, содержание и модель региональной инновационной системы. // Креативная экономика. – 2009. – №8 (32). – С. 66-74.

[20] Абаев А.Л. Региональная инновационная система как элемент организационно-экономического механизма инновационной политики.

[21] Заркович А. В. Теоретические аспекты концепции региональных инновационных систем // Молодой ученый. — 2013. — №10. — С. 308-311.

[22] Егорова О.Г. Результативность функционирования региональных инновационных систем субъектов Российской Федерации // Вестник Самарского государственного экономического факультета. – 2013. - №10(108).

[23] См. 20

[24] См. 20

[25] Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. «Инновационная Россия – 2020».

[26] http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23285

[27] Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 2 / под ред. Л.М. Гохберга. – Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. – 88 с.

[28] http://www.bragazeta.ru/news/2015/06/04/innov/

[29] http://www.econom.brk.ru/

[30] http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=32

[31] Nielsen M. V. The concept of responsiveness in the governance of research and innovation //Science and Public Policy. – 2016. – С. scv078.

[32] Маскайкин Е.П. Понятие, содержание и модель региональной инновационной системы // Креативная экономика. — 2009. — № 8 (32). — c. 66-74. — https://creativeconomy.ru/articles/2691/

[33] Волконицкая К. Г. Ляпина С. Ю. Развитие региональных инновационных систем // Науковедение, выпуск 5 (24), 2014.

[34] Дмитриев Ю.А. Инновационная активность и экономическая устойчивость малого и среднего предпринимательства.

Библиографический список

- Nielsen M. V. The concept of responsiveness in the governance of research and innovation //Science and Public Policy. – 2016. – С. scv078.

- Абаев А.Л. Региональная инновационная система как элемент организационно-экономического механизма инновационной политики.

- Бабурин В.Л. Инновационные циклы в российской экономике. М.: КРАСАНД, 2010. 216 с.

- Волконицкая К. Г. Ляпина С. Ю. Развитие региональных инновационных систем // Науковедение. – 2014. – вып. 5 (24).

- Дмитриев Ю.А. Инновационная активность и экономическая устойчивость малого и среднего предпринимательства.

- Егорова О.Г. Результативность функционирования региональных инновационных систем субъектов Российской Федерации // Вестник Самарского государственного экономического факультета. – 2013. - №10(108).

- Заркович А. В. Теоретические аспекты концепции региональных инновационных систем // Молодой ученый. — 2013. — №10. — С. 308-311.

- Индикаторы инновационной деятельности: 2013: стат. сб. М.: Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», 2013. 472 с.

- Лапаев С.П. Возрастание роли регионов в инновационном развитии и формирование региональных инновационных систем // ВЕСТНИК ОГУ. -2012. – №13 (149).

- Маскайкин Е.П. Понятие, содержание и модель региональной инновационной системы. // Креативная экономика. – 2009. – №8 (32). – С. 66-74.

- Национальный доклад об инновациях в России 2015.

- Носонов А.М. Особенности инновационного развития регионов России // РЕГИОНОЛОГИЯ REGIONOLOGY.-2014. -№4.

- Реестр организаций инновационной деятельности Национального информационно-аналитического центра по мониторингу инновационной инфраструктуры http://www.miiris.ru

- Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 2 / под ред. Л.М. Гохберга. – Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2014. – 88 с.

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. Инновационная Россия – 2020.

- Петрухина Е. В. Основные факторы инновационного развития регионов.

- Федеральный закон Российской Федерации об инновационной деятельности в Российской Федерации.

- Хогоева Т. В. Инновационная модель развития экономики региона // Проблемы современной экономики, N 3 (39), 2011.

- Щитова А. Н. Инновационная политика экономики России [Текст] // Инновационная экономика: материалы междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2014 г.). — Казань: Бук, 2014. — С. 6-11.

- http://www.econom.brk.ru/

- http://www.bragazeta.ru/news/2015/06/04/innov/

- http://regions.extech.ru/regions/region_info1.php?id=32

- http://tv-rb.ru/novosti/society/vzaimodeystvie_regionov_rossii_pomozhet_reshit_ekonomicheskie_problemy_strany/

- http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23285