Содержание, запасы и состав гумуса относится к числу важнейших показателей, от уровня которых зависят практически все агрономические ценные вещества почв [1].

Гумус и его качественно-количественные показатели находятся в ряду важнейших свойств почв, определяющих как их экологические функции в биосфере, так и хозяйственные свойства. С ним связаны жизнедеятельность растений, микроорганизмов и животных, устойчивость биогеоценоза в целом. Гумусообразование является незаменимой составляющей почвообразовательного процесса, его высшей, завершающей стадией [2, 3].

Кислотные свойства почв оценивают при решении практически любых проблем почвоведения, агрохимии, мелиорации. От кислотных свойств зависит рост и развитие растений. Но не менее важен и тот факт, что кислотность в той или иной мере обусловливают многие другие свойства почв, влияя на подвижность химических элементов в почвах и их доступность растениям, на реальную емкость катионного обмена и состав обменных катионов, на ферментативную активность почв, их физические свойства [4].

Целью исследования являлось определение содержания общего гумуса и кислотных свойств почв Оренбургского Предуралья.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1) ознакомиться с литературными данными о гумусе и кислотных свойствах почв;

2) подобрать оптимальные методы исследования, исходя из доступности приборов и реактивов, а также трудоемкости опыта;

3) определить содержание общего гумуса, а также гидролитическую и обменную кислотность в почвах Оренбургского Предуралья.

Объектами исследования являлись выщелоченные и типичные чернозёмы южной лесостепи, а также южные чернозёмы засушливой степи Предуралья, расположенные под хорошо сохранившейся естественной растительностью (целина) и на участках интенсивного сельскохозяйственного использования (пашня).

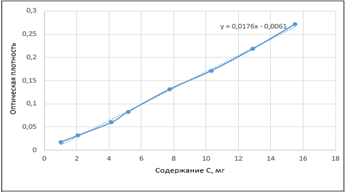

Определение общего гумуса основано на окислении органического вещества раствором двухромовокислого калия в серной кислоте и последующем определении трехвалентного хрома, эквивалентного содержанию органического вещества, на фотоэлектрокалориметре [5]. Определение органического вещества по методу Тюрина в модификации ЦИНАО проводили при трех длинах волн (465, 590, 650 нм), из которых выбрали оптимальную длину волны 590 нм при максимальном значении оптической плотности (рисунок 1).

Рисунок 1 – Градуировочный график

Результаты определения органического вещества в исследуемых почвах показали, что содержание углерода в каждом подтипе почвы уменьшается с увеличением глубины слоя (таблица 1). Углерод в составе органического вещества в большем количестве содержится в почвах целинных территорий.

Таблица 1 – Содержание углерода (мг)

| Слой, см |

Статистические показатели* |

Слой, см |

Статистические показатели* |

||||||||

|

M |

n |

m |

v |

S |

M |

n |

m |

v |

S |

||

| Чернозём выщелоченный | |||||||||||

| целина |

пашня |

||||||||||

| 0-10 |

23,5227 |

3 |

0,00010 |

0,0007 |

0,00018 |

0-10 |

16,0227 |

3 |

0,00005 |

0,0005 |

0,00009 |

| 20-30 |

15,5682 |

3 |

0,00005 |

0,0006 |

0,00009 |

20-30 |

16,5909 |

3 |

0,00047 |

0,0049 |

0,00082 |

| Чернозём типичный | |||||||||||

| целина |

пашня |

||||||||||

| 0-10 |

24,2046 |

3 |

0,09119 |

0,6529 |

0,15796 |

0-10 |

12,7841 |

3 |

0,00023 |

0,0030 |

0,00039 |

| 20-30 |

16,1364 |

3 |

0,00762 |

0,0818 |

0,01319 |

20-30 |

12,5000 |

3 |

0,01323 |

0,1833 |

0,02291 |

| Чернозём южный | |||||||||||

| целина |

пашня |

||||||||||

| 0-10 |

11,7614 |

3 |

0,01012 |

0,1489 |

0,01752 |

0-10 |

11,0227 |

3 |

0,00492 |

0,0773 |

0,00852 |

| 20-30 |

7,5568 |

3 |

0,03228 |

0,7397 |

0,05591 |

20-30 |

7,7273 |

3 |

0,01662 |

0,3726 |

0,02879 |

*M – средний показатель, n – число выборки, m –средняя ошибка опыта, v – коэффициент вариации, S – стандартное отклонение

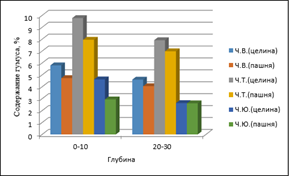

Наибольшее содержание гумуса обнаружено в чернозёме типичном (9,77 % на глубине 0 – 10 см), наименьшее – в чернозёме южном (2,61 % на глубине 20 – 30 см) (рисунок 2).

|

|

|

Рисунок 2 – Содержание общего гумуса в почвах Оренбургского Предуралья |

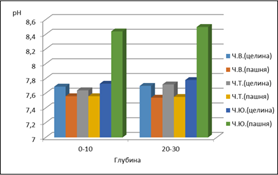

Рисунок 3 – Значения pH в исследуемых подтипах почвы Оренбургского Предуралья |

Для определения гидролитической кислотности обрабатывали почвы раствором уксуснокислого натрия концентрации 1 моль/л при отношении почвы к раствору 1:150 и затем определяли гидролитическую кислотность по значению рН суспензий [6]. Для слоя 0 – 10 см чернозема выщелоченного целинного участка значение pH составило 7,69, для пахотной территории – 7,56; чернозема типичного (целина) – 7,64, пашня – 7,56; чернозема южного (целина) – 7,73, пашня – 8,44. Для слоя 20 – 30 см чернозема выщелоченного (целина) значение pH составило 7,7, пашня – 7,54; чернозема типичного (целина) – 7,72, пашня – 7,55; чернозема южного (целина) – 7,78, пашня – 8,5 (рисунок 3).

В соответствии с методикой [6] обработки результатов определена гидролитическая кислотность исследуемых почв: чернозем выщелоченный (пашня, 0 – 10 см) – 21,9; чернозем типичный (целина, 0 – 10 см) – 17,5; чернозем типичный (пашня, 0 – 10 см) – 20,9; чернозем типичный (пашня, 20 – 30 см) – 21,4. Чернозем выщелоченный (целина, 0 – 10, 20 – 30 см; пашня, 20 – 30 см), чернозем типичный (целина, 20 – 30 см), чернозем южный (целина и пашня на глубине 0 – 10, 20 – 30 см) не обладают гидролитической кислотностью.

Определение обменной кислотности заключается в извлечении обменных ионов водорода и алюминия из почвы раствором хлористого калия концентрации 1 моль/мл при соотношении почвы и раствора 1:2,5 и последующем потенциометрическом титровании фильтрата гидроокисью натрия до рН 8,2 [7].

Средний показатель обменной кислотности почв составляет 0,23 (таблица 3). Также необходимо заметить, что наибольшей обменной кислотностью обладают почвы целинных территорий.

Таблица 3 – Обменная кислотность почв Оренбургского Предуралья

| Тип почвы |

Глубина, см |

pH |

Vт, мл |

Обменная кислотность (Х) |

| Чернозем выщелоченный (целина) |

0-10 |

10,09 |

0 |

0,3 |

|

20-30 |

7,85 |

0,01 |

0,29 |

|

| Чернозем выщелоченный (пашня) |

0-10 |

6,89 |

0,05 |

0,25 |

|

20-30 |

7,35 |

0,03 |

0,27 |

|

| Чернозем типичный (целина) |

0-10 |

6,48 |

0,1 |

0,2 |

|

20-30 |

6,47 |

0,1 |

0,2 |

|

| Чернозем типичный (пашня) |

0-10 |

6,2 |

0,1 |

0,2 |

|

20-30 |

5,95 |

0,25 |

0,05 |

|

| Чернозем южный (целина) |

0-10 |

6,5 |

0,1 |

0,2 |

|

20-30 |

6,33 |

0,1 |

0,2 |

|

| Чернозем южный (пашня) |

0-10 |

7,37 |

0,03 |

0,27 |

|

20-30 |

7,45 |

0,02 |

0,28 |

|

| Холостой опыт |

|

5,23 |

0,3 |

0 |

Проведенные исследования показывают, что при длительном сельскохозяйственном использовании почв происходит снижение содержания гумуса, особенно в почвах пахотных территорий, а также изменение ее кислотных свойств. Результаты проведенных исследований показали, что наибольшим содержанием гумуса обладает чернозём типичный (9,77 %), это свидетельствует о его высокой плодородности. По полученным данным гидролитической кислотности было выявлено, что почвы Оренбургского Предуралья имеют нейтральную и слабощелочную среду. Наибольшие значения обменной кислотности наблюдаются в почвах целинных территорий, в то время как в пахотных они уменьшаются.

Библиографический список

- Воробьева, Л.А. Химический анализ почв / Л. А. Воробьева. – М. : Изд-во МГУ, 1998. – 272 с.

- Абрамян, С.А. О методах определения кислотности почвы / С. А. Абрамян, А. Ш. Галстян. – М. : Почвоведение, 1981. – с. 138-141

- Русанов, А.М. Гумусное состояние черноземов Оренбургского Предуралья и его трансформация под влиянием длительного сельскохозяйственного использования / А. М. Русанов, Л. В. Анилова, А. В. Тесля, И. Н. Клевцова // «Гуминовые вещества в биосфере». Труды IV Всероссийской конференции. — М., 2007. — С. 305-310.

- Гришина, Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л. А. Гришина. – М., 1986.

- ГОСТ 26213-91. Почвы. Методы определения органического вещества. – Введ. 1993–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 5 с.

- ГОСТ 26212-91. Почвы. Определение гидролитической кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО. – Введ. 1993–07–01. – М. : Изд-во стандартов, 1991. – 4 с.

- ГОСТ 26484-85. Почвы. Метод определения обменной кислотности. – Введ. 1985–03–26. – М. : Изд-во стандартов, 1985. – 3 с.