За минувшее столетие доля людей старше 60 лет в России увеличилась почти в три раза (с 6,9% в 1926 г. до 19% в 2013 г.) [1]. Однако если ранее внимание уделялось, прежде всего, изменению численности пожилых людей вообще, то в настоящий момент учеными исследуются проблемы трансформаций внутри самой это группы. В демографических исследованиях и прогнозах с конца 1980-х годов специально выделяется быстро увеличивающаяся по численности группа «самых старых» – тех, кому было за 80 лет, а с 1990-х годов – группа столетних долгожителей [2].

В России все чаще осознается тот факт, что в условиях низкой рождаемости интенсивность старения населения будет нарастать. На самом высоком уровне эту проблему затронул президент РФ В.В. Путин, поручивший разработать стратегию совместных действий в интересах пожилых людей для того, чтобы выход на пенсию не снижал социальный статус, а давал дополнительные возможности для активной полноценной жизни [3]. Он подчеркнул, что ключевой задачей является решение проблем занятости, отметив, что это важно как для повышения доходов людей пенсионного возраста, так и для поддержания в них чувства востребованности. Он добавил, что нужны механизмы повторной интеграции в профессию, программа переобучения востребованным на рынке труда специальностям, приобретение навыков пользования компьютером и интернетом, повышение финансовой грамотности. Необходимо также адаптировать к потребностям людей пожилого возраста услуги торговли, общепита, связи и транспорта. По мнению президента такие организационные, просветительские, образовательные задачи должны решаться в основном на региональном и муниципальном уровнях.

В настоящий момент старение населения страны является одной из наиболее важных проблем, требующей грамотных управленских решений для адаптации и интеграции пожилых людей в различные сферы общественной жизни. Для этого необходимо более подробное исследование изменений социально-демографических и экономических характеристик группы людей пенсионного возраста. В данном исследовании границами группы является порог выхода на пенсию: 55 лет для женщин, 60 лет для мужчин (Федеральный Закон от 17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» N 173-ФЗ (пункт 1, статья 7, глава II). В качестве отправной точки был предкризисный 1997 год, с допущением, что социально-экономические явления того времени, оказали значительное влияние население страны, в том числе и на население пенсионного возраста.

В период с 1997 по 2013 гг. численность людей пенсионного возраста росла быстрее, чем в двух других возрастных группах (108%). Численность детей за этот же период снизилась более чем на четверть (табл. 1). Вариативный демографический прогноз изменения численности населения в России до 2030 года, свидетельствует о сохранении депопуляции даже при планируемом увеличении рождаемости [4].

Таблица 1 – Численность населения России по основным возрастным группам (1997-2013), тыс. чел.

|

Год |

2013 к 1997 г., % |

|||||

|

1997 |

2001 |

2005 |

2009 |

2013 |

||

| Всего |

147137 |

144819 |

143474 |

141904 |

143347 |

97,4 |

| Из общей численности населения в возрасте: | ||||||

| моложе трудоспособного |

32300 |

27880 |

24095 |

22541 |

24110 |

74,6 |

| трудоспособного |

84337 |

87054 |

90218 |

89266 |

86137 |

102,1 |

| старше трудоспособного |

30500 |

29885 |

29161 |

30097 |

33100 |

108,5 |

Источник: Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm

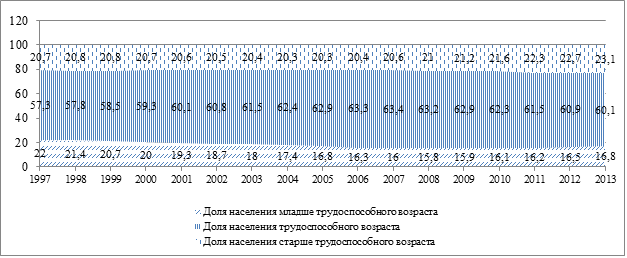

Увеличение доли населения трудоспособного возраста в середине 2000-ых годов связано с последствиями “бэми-бума” 1980-ых годов прошлого века (рис. 1). Однако начавшееся в 2007 году снижение продолжится в дальнейшем из-за вступления в трудоспособный возраст малочисленных поколений детей 1990-ых. В тоже время численность пожилых людей продолжит расти. Совокупность всех этих факторов приведет к тому, что государство столкнется с проблемой недостатка трудовых ресурсов, при этом нагрузка на население трудоспособного возраста будет увеличиваться: согласно прогнозу А.Г. Вишневского к 2030 году число иждивенцев, приходящихся на 1000 населения трудоспособного возраста, превысит отметку в 700 человек (при нынешних 512 на 1000 населения) [5], тогда как наиболее приемлемой является демографическая ситуация, когда соотношение работающей части населения и не занятой в трудовом процессе составляет 2,5:1, т. е. не менее 2,5 работников содержит 1 иждивенца [6].

Рисунок 1 Динамика изменения доли основных возрастных групп в общей численности населения России (1997-2013), %

Источник: Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm

Еще одним важным моментом является постепенное «переселение» граждан пенсионного возраста из сёл в города. В период с 1997 по 2013 гг. доля пожилых людей, проживающих в сельской местности, снизилась на 4,6% (табл. 2). В контексте процессов урбанизации, характерных для нашей страны, такое изменение является вполне логичным. В городах и районных центрах граждане пенсионного возраста могут получить гораздо больше социальных услуг, упрощается доступ к учреждениям здравоохранения. С другой стороны концентрация пожилых людей увеличивает нагрузку на органы социального обеспечения и здравоохранения и увеличивает очередность на получение социальных услуг.

Таблица 2 –Доля городского и сельского населения среди людей пенсионного возраста в России (1997-2013), %

|

Год |

|||||

|

1997 |

2001 |

2005 |

2009 |

2013 |

|

| Городское население |

69,4 |

70,4 |

71,2 |

72,8 |

74,0 |

| Сельское население |

30,6 |

29,6 |

28,9 |

27,2 |

26,0 |

Источник: Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm

Тенденция к сокращению числа лиц, состоящих в браке, сохраняется в России, особенно для молодых мужчин и женщин [7]. Однако в старших возрастах эта тенденция не столь ярко выражена: в период между переписями 2002 и 2010 в некоторых возрастных группах доля людей, состоящих в браке, увеличилась (табл. 3). Еще одной важной особенностью является увеличение среднего возраста «женихов и невест». Так, по расчетам Сергея Захарова [7], возраст вступления в первый брак между двумя последними переписями изменился на 0,7 года у мужчин (26,3 и 27 лет соответственно) и на 0,8 года у женщин (23,7 и 24,5 лет соответственно).

Таблица 3 – Доля состоящих в браке мужчин и женщин пенсионного возраста: переписи населения 2002 и 2010 гг., на 1000 мужчин и женщин в указанном возрасте, Россия

|

Возраст |

Мужчины |

Женщины |

||

|

2002 г. |

2010 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

|

55-59 лет |

– |

– |

599 |

597 |

|

60-64 лет |

811 |

826 |

520 |

521 |

|

65-69 лет |

809 |

802 |

444 |

417 |

|

70 лет и старше |

712 |

699 |

229 |

232 |

Источник: результаты переписей 2002 и 2010 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/pril.php

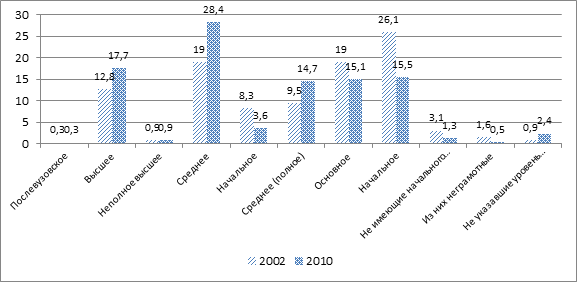

Уровень образования – еще один важный показатель изменений в социальных группах. Для анализа показателя были взяты результаты переписей 2002 и 2010 г.

Согласно данным переписей за временной период в 8 лет доля пожилых людей с высшим образованием увеличилась на 5%. Доля людей пенсионного возраста имеющих среднее профессиональное образование увеличилась более чем на 9 процентных пунктов. Положительный изменения наблюдались также среди людей со средним (полным) образованием (прирост на 5 п.п.) при одновременном снижении доли лиц с основным и начальным образованием. Можно заключить, что уровень образования людей пенсионного возраста в нашей стране в XXI веке растет. Это дает основание полагать, что социальная и экономическая активность пожилых также будет расти и государству необходимо обратить внимание на возможность реализации потенциала данной социальной группы.

Рисунок 2 – Изменение уровня образования людей пенсионного возраста по данным переписей 2002 и 2010 гг.

Источник: результаты переписей 2002 и 2010 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/pril.php

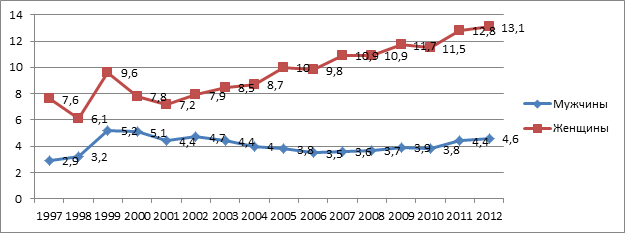

Предположение о росте экономической активности граждан пенсионного возраста подкреплены статистическими данными: за период с 1997 по 2012 гг. доля экономически активных людей пенсионного возраста среди мужчин увеличилась на 2%, среди женщин – на 5,5% (рис. 3). Более высокая экономическая активность женщин объясняется несколькими причинами: более ранний выход на пенсию, сравнительно более высокая ожидаемая продолжительность жизни, а также специфика труда (в большинстве случаев она носит менее энергозатратный и вредоносный характер, нежели у мужчин[1]). Динамика роста показателя среди мужчин и женщин в 2000-ых годах имеет заметные отличия: в период стабилизации политической и экономической ситуации в стране (с 2002 по 2006 г.) экономическая активность мужчин пенсионного возраста снижалась, в то время как у женщин она росла. Позднее тренды приобрели сопоставимый вид. Безусловно, потенциал для роста есть, и реализоваться он должен совместными усилиями государства и самих пожилых людей.

Рисунок 3 Изменение доли экономически активных людей пенсионного возраста среди мужчин и женщин, %

Источник: Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm

Социально-демографические трансформации российского общества привели к тому, что с 1997 по 2012 гг. средний возраст экономически активного населения сдвинулся почти на два года (38,5 и 40,3 лет соответственно). У мужчин этот показатель изменился на 1,3 года, у женщин – на 2,2 года (табл. 4). Связано это также с более высокой экономической активностью женщин в старших возрастах. Увеличение среднего возраста экономически активного населения абсолютно нормально в условиях текущих демографических изменений в стране. За увеличением среднего возраста экономически активного населения следует повышение доли людей, имеющих значительный трудовой и жизненный опыт.

Таблица 4 – Средний возраст экономически активного населения, лет

|

Год |

+/- |

|||||

|

1997 |

2001 |

2005 |

2009 |

2012 |

||

| Всего населения |

38,5 |

39,1 |

39,6 |

39,9 |

40,3 |

1,8 |

| Мужчин |

38,5 |

38,8 |

39,1 |

39,4 |

39,8 |

1,3 |

| Женщин |

38,6 |

39,5 |

40,0 |

40,4 |

40,8 |

2,2 |

Источник: Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm

С экономической точки зрения важно проследить динамику численности пенсионеров по старости в общей численности пенсионеров. С 1997 по 2012 гг. общая численность пенсионеров в России возросла на 6 процентных пунктов, в то время как численность пенсионеров по старости выросла на 15% (табл. 5). А доля людей, получающих пенсию по старости, среди всех пенсионеров увеличилась на 6,5 п.п. и в 2012 г. составила 82,4%.

Таблица 5 – Общая численность пенсионеров по старости в России, тыс. чел.

|

Год |

2012 к 1997 г. |

|||||

|

1997 |

2001 |

2005 |

2009 |

2012 |

||

| Всего |

38184 |

38630 |

38313 |

39090 |

40573 |

106,3 |

| По старости |

28993 |

28989 |

29395 |

31093 |

33451 |

115,4 |

| % от общей численности |

75,9 |

75,0 |

76,7 |

79,5 |

82,4 |

- |

Источник: Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm

Несмотря на угрозы, связанные с увеличением нагрузки на трудоспособное население, позитивным моментом является увеличение числа работающих пенсионеров: с 1997 по 2012 гг. их количество возросло почти на половину (42,2%). Причем численность работающих пенсионеров по старости росла еще быстрее: за тот же период прирост составил 69% (табл. 6). А доля работающих пенсионеров по старости за тот же период в общей численности увеличилась более чем на 10 п.п. (12,9%). Характерно, что наибольший прирост произошел в периоды стабилизации и роста российской экономики, что позволяет сделать вывод о том, что мотивация пенсионеров не ограничивались исключительно экономическими мотивами. И наоборот, доля работающих пенсионеров достигла своего минимума на рубеже веков, в кризисное для России время, когда потребность в дополнительном заработке была выше, но возможность трудоустройства заметно ниже.

Таблица 6 – Численность работающих пенсионеров, тыс. чел.

|

Год |

2012 к 1997 г. |

|||||

|

1997 |

2001 |

2005 |

2009 |

2012 |

||

| Всего пенсионеров |

38184 |

38630 |

38313 |

39090 |

40573 |

106,3 |

| Работающих |

8707 |

5762 |

8592 |

11708 |

12380 |

142,2 |

| % от общей численности |

22,8 |

14,9 |

22,4 |

22,0 |

30,5 |

- |

| В том числе: | ||||||

| Всего пенсионеров по старости |

28993 |

28989 |

29395 |

31093 |

33451 |

115,4 |

| Работающих |

7470 |

4287 |

7572 |

10685 |

12626 |

169,0 |

| % от общей численности |

25,8 |

14,8 |

25,8 |

34,4 |

37,7 |

- |

Источник: Российский статистический ежегодник [Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b13_13/Main.htm

Таким образом, можно заключить, что социально-демографические и экономические характеристики населения пенсионного возраста в России со временем изменились: параллельно росту удельного веса пожилых людей в общей численности населения, возрос уровень их образования, экономическая активность, значительно увеличилась доля работающих пенсионеров. Все эти явления возникли на фоне переосмысления государством роли и ресурсного потенциала данной социальной группы, рассматривающих людей пенсионного возраста как полноправных участников различных сфер жизни общества. В дальнейшем представляется целесообразным расширение функций региональных и муниципальных органов власти в сфере реализации потенциала людей пенсионного возраста, что позволит учитывать социально-экономические особенности населения старшего возраста на отдельной территории.

[1] Статья 253 ТК РФ устанавливает общее правило об ограничении труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию. Ч. 2 ст. 253 ТК РФ запрещает применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые нормы. Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин установлены постановлением Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105. Предельно допустимая масса груза при подъеме и перемещении тяжестей при чередовании с другой работой составляет 10 кг, при подъеме и перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены – 7 кг.

Библиографический список

- Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://fedstat.ru/indicators/start.do

- Денисенко, М.Б. Тихая революция [Электронный ресурс] / М.Б. Денисенко // Отечественные записки. – 2005. – №3(24). – Режим доступа: http://www.strana-oz.ru/2005/3/tihaya-revolyuciya

- Заседание президиума Госсовета по вопросам развития системы социальной защиты, г. Воронеж, 5 августа 2014 года [Электронный ресурс].- Режим доступа:http://ria.ru/society/20140805/1018919448.html#ixzz3OnXEhkDT

- Калачикова, О.Н. Тенденции и перспективы демографического развития России и Вологодской области [Текст] / О.Н. Калачикова, А.А. Шабунова, М.А. Ласточкина // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2012. – № 5. – С. 143-153.

- Экспертный сайт высшей школы экономики [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://opec.ru/1770663.html

- Шабунова, А. А. Общественное развитие и демографические вызовы современности [Текст] / А. А. Шабунова // Проблемы развития территории. – 2014. – № 2 (70). – С. 7–17.

- Захаров, С.В. Куда движется супружество в России? [Электронный ресурс] / С.В. Захаров // Демоскоп Weekly. – Режим доступа:http://demoscope.ru/weekly/2013/0545/tema01.php#_FNR_1