В каждом вузе существуют различные студенческие объединения. Студенческое объединение – это добровольное объединение студентов вуза с целью совместного решения вопросов по повышению качества студенческой жизни. Такая форма самоуправления позволяет студентам принимать активное участие в улучшении жизни в вузе и использовать его возможности для своего развития и самореализации.

В современном мире большое значение придается научно-исследовательской и инновационной деятельности. В России существует ряд проектов, направленных на поддержку инноваций. К ним можно отнести «Зворыкинский проект», программы Фонда содействия и развития малых форм предпринимательства «Умник», «Старт», «Развитие» и др.. Наличие подобных проектов и программ доказывает, что научно-исследовательской деятельности в России уделяется большое внимание, и она, действительно, важна не только для отдельных организаций, институтов или лабораторий, но и государства в целом.

В связи с этим можно сказать, что одним из значимых направлений для студенческих объединений вуза является наука. Одной из форм привлечения студентов к научной работе и развития у них навыков исследования является деятельность научного студенческого общества (НСО). Научное студенческое общество – студенческое объединение, включающее на добровольных началах студентов вуза, активно участвующих в научно-исследовательской работе и организации научных мероприятий.

Существование в вузе студенческих сообществ, в частности НСО, влечет за собой процедуру оценки качества их деятельности. Оценку качества можно производить, опираясь на критериальный аппарат. Он должен определять критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности реализуемых им процессов, а также осуществлять мониторинг, измерение и, там, где это важно, анализ этих процессов.

Критерии оценки качества реализуемых процессов (далее «критерии оценки») необходимы для эффективного управления процессами, оперативного выявления несоответствий, своевременной разработки и реализации комплекса мероприятий, направленных на коррекцию (устранение) несоответствий и предупреждение их повторного появления. Таким образом, данные критериальной оценки могут использоваться не только для поддержания качества процессов на заявленном уровне, но и при разработке системы мер по их улучшению.

Критерии оценки разрабатываются владельцами процессов (руководителями структурных подразделений, реализующих эти процессы) или ответственными за качество в подразделениях.

Рассмотрим теоретические основания конструирования критериев оценки качества функционирования студенческих объединений, в частности НСО.

Так как критериальный аппарат это, прежде всего, определенная конструкция или система, то к нему должны быть применены следующие требования:

- производственная необходимость;

- универсальность (к разработанной схеме может быть применен метод экспертных оценок, предприняты корректирующие действия);

- разбивка конструкции на модули, узлы (нужно предусмотреть крупноблочность, модульность; возможно применив объединение в кластеры по смыслосодержанию критериев);

- иметь как можно больше вариантов конструкции (будет реализовано на уровне экспериментального конструирования в различных видах групп: студактив, кураторы студенческих академических групп, заместители деканов по воспитательной работе, сотрудники управления по внеучебной работе);

- простота конструкции, оптимальность, оценка важности каждой позиции;

- резервирование (дублирование), приводящее к повышению надежности (система критериев может содержать идентичные, дублирующие друг друга критерии, чтобы более объективно оценить результат);

- перенос свойств или метод «фокальных объектов» – перенос на исследуемый объект свойств или функций нескольких произвольно выбранных объектов (в нашем случае можно в качестве альтернативных объектов рассматривать частную фирму, коллектив завода, отдельный отдел и др.);

- соответствие между целесообразным качеством объекта и реальными процессами;

- учет особенностей, спецификация (здесь важно соблюсти баланс с одной стороны, между универсальностью – общим и, с другой стороны, спецификой – частным);

- информативность – полезность в выявлении проблем;

- обоснованность – измерение именно того, для чего предназначены [1, 2].

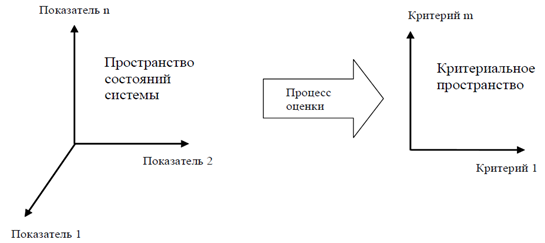

Любую систему можно описать некоторыми показателями, измеряемыми в соответствующих шкалах. Эффективность функционирования системы оценивается по некоторым критериям, оценки по которым также измеряются в соответствующих шкалах. По А.М. Новикову процесс оценки заключается в переходе из пространства состояний системы в критериальное пространство [3].

Рисунок 1 – Конструирование критериального аппарата

В приведенной схеме просматривается технология конструирования критериального аппарата оценки качества функционирования системы:

1) описание пространства состояний системы:

- описание свойств, характеристик системы, объекта – в нашем случае НСО;

- построение сетки соответствий «свойство-показатель»;

2) формулирование цели оценки (например, оценка системы с целью определения перспективных направлений развития);

3) осмысление значений и смыслов цели (например, что есть «перспективность» для данной системы?)

4) конструирование критериального пространства (множества критериев) в привязке «показатель-критерий»

5) устанавливаются допустимые параметры (значима ориентированность на цель);

6) объединение критериев в кластеры;

7) выработка механизма оценивания по каждому критерию или группе критериев в целом (кто производит оценку? на основании чего?) [1,3].

Потребностям в количественных оценочных механизмах деятельности соответствует методология стратегического управления – Система Сбалансированных Показателей (Balanced Scorecard) – ССП (Р. Каплан, Д. Нортон, 1990). В рамках ССП организация рассматривается и оценивается в четырех перспективах:

1) в перспективе, связанной с финансовым состоянием;

2) в перспективе, связанной с позицией компании на рынке;

3) в перспективе, связанной с внутренними бизнес-процессами;

4) в перспективе, связанной с развитием и обучением персонала.

В соответствии с данной теорией можно вычленить в качестве критериев:

- по первой позиции соответствующий критерий практически идентичен «финансовые средства, затраченные на развитие научного студенческого общества» – количественный показатель;

- по второй позиции аналогом может служить как критерий «имидж органов НСО внутри вуза». Здесь измерителем может выступать опрос в среде вуза (студенты, преподаватели): знакомы ли с деятельностью? что именно знают о конкретных делах? – качественный показатель;

- по третьей позиции критерий можно сформулировать как «эффективность участия студентов в микро и макро процессах вуза». Оценка по данному параметру производиться с помощью методики экспертной оценки со стороны «держателя процесса» от соответствующего структурного подразделения вуза – качественный показатель;

- по четвертой позиции – «наличие в вузе системы или ее элементов по подготовке и повышению квалификации студентов-участников НСО». Мерой может быть наличие утвержденной Концепции, Программы, разработанные и реализованные проекты (отдельные семинары, тренинги, летние лагеря для активистов, др.) – количественный и качественный показатель [1].

Другими критериями могут выступать:

- наличие в вузе внятно прописанного и доведенного до студентов механизма продвижения инициатив;

- критерии динамичности структуры – способность изменять организационные формы; заложена ли в самой структуре способность к изменениям (сложно оценимый критерий);

- критерий оценки качества решений и информации – уровни принятия решений, распределение ответственности (может просматриваться из протоколов заседаний студсоветов, других организационных структур).

После того, как критерии разработаны, необходимо определить, соответствуют ли они требованиям:

- реалистичность (достижимость);

- специфичность (соответствие содержанию деятельности);

- проверяемость;

- соответствие нормативной базе;

- соответствие организационным целям;

- внятность;

- использование профессионального языка;

- потенциал к динамичности, эволюционированию.

Подойдем вплотную к разработке критериального аппарата для оценки эффективности деятельности НСО. Н.Г.Баженова [4,5] описывает процедуру разработки критериев на основе методики, которая реализует следующие основополагающие функции:

- аксиологическую (установление общих ценностей);

- праксеологическую (изменение мира совместными усилиями);

- коммуникативную (сплочение, позволяющее общаться в русле единого культурного контекста);

- гносеологическую (объяснение и описание явлений мира);

- компенсаторную (видение целостной картины мира).

В разработку критериев были вовлечены две целевые группы:

1) кураторы НСО на факультетах;

2) НСО факультетов и университета.

Для получения независимых данных было проведено анкетирование участников каждой целевой группы. Были заданы вопросы следующего характера: «Считаете ли Вы важным оценку эффективности деятельности НСО?», «По каким, на Ваш взгляд, критериям можно оценивать эффективность деятельности НСО?», «Должны ли отличаться критерии оценки НСО факультета и НСО вуза?».

Результаты анкет подверглись сопоставительному анализу для поиска инвариантных значений по каждой целевой группе.

По результатам анкетирования были выделены следующие критерии, которые предложили участники первой целевой группы (кураторы НСО на факультетах):

- количество научно-исследовательских работ;

- количество полученных призовых мест;

- организованные научные мероприятия внутри вуза;

- организованные научные мероприятия на межвузовском и межрегиональном уровнях;

- количество задействованных студентов в научной деятельности (организация мероприятий, научно-исследовательская деятельность);

- число публикаций в сборниках и периодических изданиях;

- участие студентов в научных конкурсах.

Вторая целевая группа (НСО факультетов и университета) предложила следующие критерии:

- число студентов, входящих в состав НСО;

- число побед на федеральном, региональном, медвузовском и внутривузовском уровнях;

- количество задействованных студентов в организации научных мероприятий;

- число студентов-участников научных мероприятий

Анализируя показатели, предложенные участниками анкетирования, можно сделать вывод об отсутствии среди членов НСО комплексного понимания о деятельности НСО. При помощи этих показателей нельзя целостно оценить эффективность работы НСО, так как спектр деятельности, весьма, широк и требует оценку не только результатов, но и процессов, протекающих во время работы.

Отсутствие комплексного понимания самими членами НСО деятельности НСО является серьезной барьером на пути к совершенствованию работ. Именно поэтому разработка критериального аппарата необходима, так как анализ показателей эффективности позволит выявить «узкие места», проблемы функционирования, и на основе полученных данных предпринять меры по улучшению качества деятельности НСО.

На основе результатов имеющихся исследований, анкетирования и с учетом авторского видения, интегрируя общую информацию, был разработан проект критериального аппарата оценки качества деятельности НСО. Система критериев и возможных их проявлений представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Критериальный аппарат по оценке эффективности деятельности НСО

|

Критерий |

Проявления |

| Вовлеченность студентов |

|

| Нормативно-правовая база |

|

| Взаимодействие |

|

| Результативность |

|

| Информированность |

|

| Материально-финансовое обеспечение |

|

| Повышение квалификации |

|

| Контролирующий компонент |

|

Рассмотрим каждый из критериев.

- «Вовлеченность студентов» (количественный/качественный показатель) – отражает количество студентов, задействованных в научной деятельности. Является одним из ключевых показателей, так как оценка деятельности любого объединения невозможна без оценки кадрового потенциала.

- «Нормативно-правовая база» (качественный показатель) – устанавливает основные регуляторы и методы воздействия на деятельность НСО.

- «Взаимодействие» (качественный/количественный показатель) – отражает степень взаимодействия с внешними организациями и объединениями.

- «Результативность» (количественный показатель) – определяет степень достижения запланированных результатов.

- «Информированность» (качественный показатель) – показывает степень информированности студентов о деятельности НСО.

- «Материально-финансовое обеспечение» (количественный показатель) – показывает обеспеченность капиталом и финансовую поддержку.

- «Повышение квалификации» (качественный показатель) – отражает мероприятия, направленные на совершенствование деятельности НСО.

- «Контролирующий компонент» (качественный показатель) – устанавливает нормативы к выполнению деятельности.

Наличие и функционирования какого-либо объекта, системы, объединения влечет за собой действие оценки эффективности функционирования, поскольку для продвижения и развития объекта, системы значим анализ и осуществление корректирующих действий в плане совершенствования. Одним из способов оценки эффективности является критериальный аппарат. Разработанный в данной статье проект критериального аппарата позволяет комплексно оценить деятельность НСО и предложить ряд корректирующих мер по улучшению его деятельности. В перспективе планируется обсуждение проекта на заседаниях НСО, апробация данного аппарата на практике. Развитие качества самого аппарата видится в части выведения интегрального показателя качества, определения веса каждого отдельного показателя, определения валидности и др.

Библиографический список

- Баженова Н.Г. Теоретические основания конструирования критериев оценки качества функционирования самоорганизации студенчества в вузе // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 6-2. С. 74-77.

- Орлов П.И. Основы конструирования. Справочно-методическое пособие в 3-х книгах. Кн.1. М.: Машиностроение, 1977. 623 с.

- Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М.: СИН-ТЕГ, 2007. 668 с.

- Баженова Н.Г. Критерии оценки качества деятельности органов студенческого самоуправления вуза // Педагогическое образование и наука. 2010. № 3. С. 72-77.

- Баженова Н.Г. Самоорганизация и студенческое самоуправление в университете в социологическом измерении // Социально-гуманитарные знания. 2013. № 5. С. 129-139.