Характеристика экономики добывающих регионов.

К ресурсодобывающим (добывающим, сырьевым) регионам относятся территории, где разработка полезных ископаемых составляет большую часть валового регионального продукта, обеспечивает основные налоговые поступления в региональный бюджет и занятость населения.

Указанные особенности добывающих регионов в настоящее время наиболее ярко выражены в следующих регионах России: Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, а также Тюменская, Пермская области, Татарстан и некоторые другие. По большей части северные территории России являются ресурсодобывающими регионами.

Добывающие регионы в настоящее время являются донорами федерального бюджета. При этом степень диверсификации экономик сырьевых регионов сильно разнится.

Рисунок 1. Регионы-лидеры по ВРП на душу населения, тыс. руб. 2010 г.

Сахалинская и Тюменская области попадают в лидеры благодаря добыче углеводородного сырья, Татарстан — в силу высокоразвитой нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, а также относительно благополучного машиностроения [1].

Собственно динамика освоения ресурсов характеризуется следующим набором показателей (или их соотношением, с помощью которого можно судить о технологической эффективности оборудования): разведанность ресурсов; эффективность поисково-разведочного бурения; освоенность ресурсов; выработанность начальных разведанных запасов; темпы отбора от начальных разведанных запасов; обводненность добываемой продукции; удельные затраты на подготовку запасов; удельные затраты на добычу и др.

В перспективе сбалансированного регионального развития региона, однако, на место значимое выходит показатель соотношения технологической эффективности оборудования и динамики развития экономики данного региона в целом. Качество технологического обеспечения экономического роста зависит от доли неэффективно использованных ресурсов и отходов, образовавшихся при интенсификации производства.

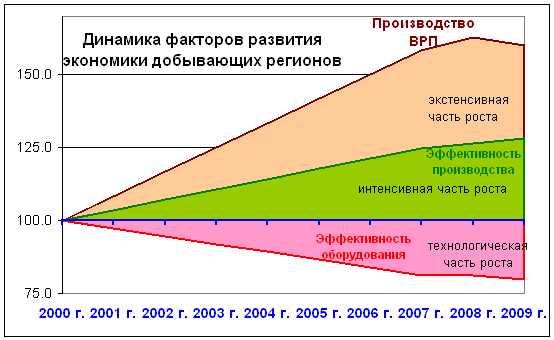

Рисунок 2. Соотношение факторов развития экономики добывающих регионов по России в целом в 2000-2009 гг. [2].

Согласно анализу учёных Мартынова А.С. и Мирутенко М.В., произведённому в 2011 г. [3], ситуация в добывающих регионах России в 2000-х гг. складывалась из трёх основных компонентов (см. рис. 2).

Ими было установлено, что почти равные части экономического роста были обусловлены экстенсивным ростом и качественным процессами интенсификации, (повышением интегрального КПД работы экономической системы). С другой стороны, было установлено, что масштаб деградации оборудования по добывающим регионам существенно выше, чем в целом по России. Двойственность процесса иллюстрируется ситуацией в отдельных регионах.

В Республике Саха (Якутии) в 2000-2009 гг. не производилось масштабной модернизация оборудования, в то же время характерна интенсификация (повышение КПД) других факторов производства – в первую очередь, человеческого и природного.

В экономике Ненецкого автономного округа активизация освоения нефтяных ресурсов региона шла и идет экстенсивно, но при этом технологический уровень используемого оборудования существенно рос. Интегральный КПД производства продукции при этом снижался за счет роста энергопотребления и воздействий на среду, опережающих рост объема полученной продукции.

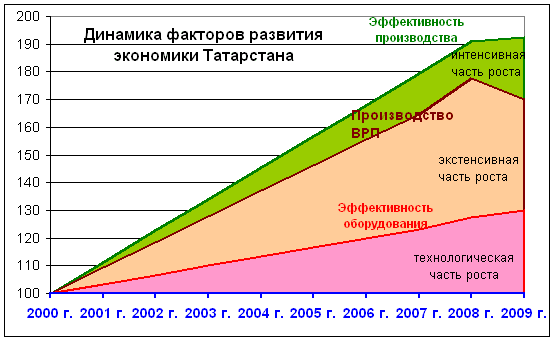

В экономике Татарстана интенсификация – повышение энергетической и экологической эффективности – ключевой компонент развития. При этом рост интегрального КПД производства продукции сопровождался значительным ростом эффективности и безопасности применяемого оборудования (см. рис. 3). Отметим, что кроме добывающей группы, Татарстан входит в группу регионов с наиболее диверсифицированной экономикой.

Данные примеры демонстрируют, что в долгосрочной перспективе соотношение технологической эффективности оборудования и качественной динамики (интенсификации) развития экономики данного региона имеет следующий минимальный набор сценариев:

-

Уровень оборудования не растёт или снижается, но интенсификация развития происходит за счёт других источников.

-

Уровень оборудования повышается, но интенсификация развития снижается.

-

Повышение технологического уровня оборудования сопровождает интенсификацию развития экономики региона в целом.

Рисунок 3. Соотношение факторов развития экономики Татарстана в 2000-2009 гг.

Также вероятным является и четвёртый сценарий, при котором и уровень оборудования и уровень развития экономики региона не повышаются, а деградируют. Данный сценарий является наименее благоприятным, его избежание – цель как региональной политики, так и политики федеральных властей.

Проблемы развития ресурсодобывающих регионов и основные существующие подходы и их решению.

Ключевая проблема ресурсодобывающих регионов связана с несбалансированностью их экономического развития, поскольку экономика региона часто почти полностью зависит от востребованности добываемых полезных ископаемых на домашнем и мировом рынке. Несбалансированность экономики таких регионов определяется двумя внесистемными факторами:

• во-первых, зависимостью от мировых цен на добываемое сырье;

• во-вторых, периодом истощения месторождений.

Экономика регионов, на территории которых ведется крупномасштабная добыча природных ресурсов, и в России, и в других странах мира, детерминируется деятельностью крупных (вертикально-интегрированных, часто транснациональных) промышленно-финансовых структур и государственной активностью. По мере истощения месторождений и ухода капитала добывающих компаний такие регионы в отсутствии эффективной политики, могут становиться депрессивными, с истощенным ресурсным потенциалом, нарушенной экосистемой и приходящим в упадок традиционным хозяйством коренного населения.

Опыт показывает, что освоение добывающих, в том числе северных, территорий требует инфраструктурного обустройства, развития перерабатывающих отраслей и сферы обслуживания. Характерно, что во всех зарубежных странах добывающие регионы с наиболее тяжёлыми климатическими условиями – северные регионы – имеют прямую финансовую поддержку со стороны государства. С другой стороны, государственное участие в экономике добывающих регионов эффективно и на основе институциональных методов, предполагающих принятие «правил игры» и обязательств по комплексному развитию промышленно-финансовыми структурами.

Из мировой практики можно выделить следующие направления стабилизации и улучшения экономического и социального положения добывающих регионов [4]:

-

создание стабилизационных фондов региона;

-

финансирование программ развития отдельных одноотраслевых центров добывающей промышленности («моногородов» добывающей экономики) – социальные, исследовательские, технические, и экологические программы;

-

рестуктуризация и диверсификация экономики добывающего региона.

Одной из распространённых практик участия государства в сбалансированном развитии добывающих регионов является создание стабилизационных фондов (в денежной или квази-денежной форме) для поддержки территорий, имеющих отраслевую зависимость экономики. Широко известен Постоянный фонд Аляски (сыграл свою роль при выходе из кризиса 1985-1988 годов, когда цены на нефть упали, и 23 тысячи человек вынуждены были искать работу). Нефтяной фонд Норвегии, созданный в 1990 году, аккумулирует нефтяные доходы, инвестируя их в надёжные государственные и частные ценные бумаги Норвегии и других стран. Цель создания – избежание «перегрева» экономики («вбрасывания» излишней массы денег в оборот) в период высоких цен на нефть, страхование развития будущих поколений.

Государственные программы развития одноотраслевых центров добывающей промышленности включают технические, исследовательские, социальные и экологические программы. В практике развития северных добывающих регионов постоянное внимание уделяется представителям коренных малочисленных народов Севера (КМНС), помощи в сохранении самобытности, привычной среды обитания и традиционных видов хозяйственной деятельности. Несмотря на то, что в 1970-80 х гг. северо-европейские страны и США, следуя «неоконсервативной волне» в экономической политике, сокращали многие социальные программы, возникшие в период кейнсианства, социальные программы для КМНС, как правило, сохранялись.

Реструктуризация экономики добывающего региона означает развитие наукоемкого и высокотехнологичного производства, расширение сферы услуг, в т.ч. туризма, транспорта, информатики, связи и т.д. (происходит создание новой региональной специализации). При частичной диверсификации экономики добывающего региона создаются производства глубокой переработки сырья, а также обслуживающие и вспомогательные предприятия (происходит расширение сферы деятельности в добывающем секторе).

В комплекс мер по поддержке экономического развития входят: переработка сырья, добываемого в соседних районах; развитие торгово-транспортной деятельности, малого предпринимательства, туризма.

Одним из примеров успешной реструктуризации экономики добывающего региона считают пример провинции Альберта в Канаде. Здесь в послевоенное время добыча нефти и газа составляла 85% валового регионального продукта, но стали развиваться и высокотехнологичные отрасли производства. К началу 1990-х году здесь работало около 360 небольших наукоемких предприятий. С поддержкой со стороны правительства провинции возникло несколько высокотехнологичных отраслей промышленности, в частности связанные с интерактивными системами жидкокристаллических дисплеев. С ростом экономики в Альберте появился ряд финансовых учреждений, занимающихся вопросами гражданского общества, и частные фонды.

Важно отметить, что экономически диверсифицированный «коридор» Эдмонтон-Калгари в Альберте находится в южной части штата, относительно благоприятной по климатическим условиям. Налоговые условия в провинции Альберта наиболее либеральны среди провинций Канады. Таким образом, сочетание большого объёма природных ресурсов и благоприятные институциональные условия обусловили появление здесь высокотехнологичной промышленности. В России аналогом Альберты в настоящее время можно считать республику Татарстан.

В северных районах Америки и Европы, где климатические условия гораздо менее благоприятны, управление природными ресурсами, особенно невозобновимыми, как правило, находится под прямым контролем государства. Так, на Аляске более 60% территории штата находится в ведении государства; в Финляндии около 70% территории финской Лапландии также контролируется государством; в Норвегии в трех северных губерниях земли целиком принадлежат государству. Диверсифицировать экономическую структуру в данных регионах удаётся только в рамках специфических северных отраслей и опираясь на финансы государственного сектора.

Отметим, что и в исследованиях многих российских ученых-экономистов сегодня активно изучаются эффективные границы усиления государственных функций, установления ограничений, возможности оптимизации взаимовыгодного взаимодействия государства и крупных компаний для максимизации эффективности управления развитием территорий [5].

Стратегическое планирование в добывающих регионах.

В отсутствии эффективных мер, предпринятых в ходе активного освоения ресурсов, по мере истощения месторождений и ухода капитала добывающих компаний эти регионы имеют очень значительную опасность оказаться экономически депрессивными, с истощенным ресурсным потенциалом, нарушенной экосистемой и приходящим в упадок традиционным хозяйством коренного населения.

В связи с указанным, в наиболее развитых странах, испытавших аналогичные проблемы, усилился интерес стратегическому планированию как средству объединения усилий частного и общественного секторов в достижении поставленных целей развития региона.

Почти все регионы и города – как крупные, так и малые – с 1980-х -1990х гг. занялись разработкой документов стратегического развития на 10-20 лет, в которых выявляются важные перспективы развития территорий, определяются конкретные меры, исполнители из местных органов власти, необходимые объёмы финансирования различных бюджетов и частных компаний по реализации планов этого развития.

В стратегиях обязательно: фиксируют цели и задачи; анализируют важнейшие точки роста экономики и достигнутые условия развития; проводят SWOT-анализ развития (подробных анализ сильных и слабых характеристик региона, возможностей и угроз его развития) по отраслям или сферам деятельности (туризм, транспорт, экология, поддержка наукоёмких отраслей, развития малого предпринимательства).

Подготовка стратегического плана в числе прочего предусматривает анализ альтернативных возможностей и обоснование рациональных методов использования ресурсов, что позволит достигнуть поставленных целей.

При активном общественном обсуждении такой план должен становиться ориентиром для всех субъектов процесса регионального развития, включая предпринимателей, жителей региона и участников политического процесса.

Основными этапами разработки стратегического плана социально-экономического развития добывающего региона являются [6,7]:

1) Инвентаризация ресурсной базы развития;

2) Проработка сценариев модернизации – от оптимистических до пессимистических;

3) Обоснование выбранного наиболее перспективного направления (направлений) развития региона.

Эти направления выбираются из набора, определённого в ходе предварительного анализа сценариев перспективного развития учитывающих варианты актуальной специализации регионального хозяйственного комплекса и возможностей создания на территории добывающего региона компенсирующих обрабатывающих отраслей с государственной поддержкой.

Библиографический список

-

Гетьман Н. Устойчивость контрастов (22 июня 2010) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://opec.ru/1296793.html.

-

Мартынов А.С., Мирутенко М.В. Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение». Раздел:

Энергопотребление и эко-энергетическая эффективность экономики добывающих регионов. 2011/09/12 – Интерфакс-ЭРА. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://solex-un.ru/energo/reviews/effektivnost-ekonomiki-dobyvayushchikh-regionov/obzor-5 -

Мартынов А.С., Мирутенко М.В. Тематическое сообщество «Энергоэффективность и Энергосбережение». Раздел:

Энергопотребление и эко-энергетическая эффективность экономики добывающих регионов. 2011/09/12 – Интерфакс-ЭРА. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://solex-un.ru/energo/reviews/effektivnost-ekonomiki-dobyvayushchikh-regionov/obzor-5 -

Ларченко Л. В. Концептуальные основы организации системы стратегического планирования развития ресурсодобывающих регионов Севера // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2006 – №-2 – с. 21. Ларченко Л. В., Николаева Т. П. Основные направления государственного регулирования развития добывающих регионов российского Севера // Известия РГПУ им. А.И. Герцена.- 2005 – №11.

-

Шеметев А.А. Российские экономисты о стратегии экономического развития: обзор. // Современные научные исследования и инновации. – Декабрь, 2012 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2012/12/19378

-

Стасишина Р. А. Совершенствование стратегического планирования социально-экономического развития муниципального образования // Проблемы современной экономики – 2010 – №2 – с. 112-117.

-

Балабанова Е. А. Методические подходы к анализу и уровня социально-экономического развития муниципальных образований в системе стратегического планирования // Известия ИГЭА – 2009 – №4.