Преимущества биодизельного топлива (метиловых эфиров растительных масел, МЭРМ) перед нефтяным хорошо известны.

Во-первых, биодизельное топливо обладает лучшими экологическими характеристиками:

– оно практически не содержит серы и ароматических углеводородов;

– за счёт атомов кислорода, содержащихся в молекулах биодизельного топлива, достигается более полное сгорание топлива, т.е. происходит значительное уменьшение количества несгоревших углеводородов и сажи в отработанных газах; в т.ч. практически отсутствуют канцерогенные углеводороды ароматического ряда, например бенз-a-пирен.

Во-вторых, биодизельное топливо более безопасно при хранении и транспортировке, поскольку обладает высокой температурой вспышки и легко разлагается микроорганизмами при попадании в почву.

Ещё одно преимущество биодизельного топлива – высокие смазывающие свойства и цетановое число, что улучшает его эксплуатационные характеристики.

Основной проблемой широкого применения биодизельного топлива является отличие его физико-химических свойств от аналогичных характеристик нефтяного топлива. Одно из решений проблемы — использование смесевых топлив, получаемых при смешении МЭРМ с нефтяным дизельным топливом. Однако при этом остаются нерешёнными экологические проблемы.

Нами предлагается другой способ – создание композитного топлива путём добавки к биодизельному топливу предельных эфиров меньшей молекулярной массы.

Для создания композитного топлива можно использовать октиловый и изоамиловый эфиры масляной кислоты, гептиловый и нониловый эфиры валериановой кислоты, нониловый эфир капроновой кислоты.

Спирты, используемые для синтеза предельных компонентов композитного топлива можно получить при перегонке сивушных масел – отходов, образующихся при синтезе этилового спирта методом брожения.

Масляную кислоту можно получить из крахмала, сахара, глицерина при бактериальных процессах брожения. Валериановая кислота образуется наряду с другими жирными кислотами при окислении стеариновой кислоты и касторового масла; капроновая кислота – при маслянокислом брожении сахара.

В таблице приводятся значения физико-химических характеристик нефтяного дизельного топлива (ДТ), биодизельного топлива из рапсового масла (МЭРМ) и композитного топлива (КТ), состоящего из 50 % (об.) биодизельного топлива и 50 % (об.) смеси синтетических эфиров. Как видно из полученных данных, композитное топливо, в большей степени, чем биодизельное топливо, соответствует товарному нефтяному летнему дизельному топливу по большинству параметров.

Таблица 1 – Физико-химические характеристики различных видов топлива

| № |

Наименование показателя |

ДТ |

МЭРМ |

Композитное топливо |

| 1. |

Плотность при 20 °С, кг/м3 |

820-860 |

883 |

864 |

| 2. |

Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с |

1,8-6,0 |

7,44 |

4,1 |

| 3. |

Цетановое число |

не менее 45 |

52 |

53 |

| 4. |

Температура, °С: Вспышки Помутнения Застывания |

35-80 -1…-10 -10… -20 |

161 0 - 8 |

60 - 9 - 21 |

| 5. |

Фракционный состав, °С начало кипения 50 % 96 % конец кипения |

170-200 270-280 320-360 360-380 |

320 348 342 342 |

172 279 320 340 |

| 6. |

Кислотное число, мг КОН/г |

не более 0,2 мг КОН/100см3 |

0,50 |

0,22 |

| 7. |

Зольность, % |

не более 0,01 |

0,014 |

0,006 |

При этом сохраняется присущее биодизельному топливу высокое цетановое число, обеспечивающее более мягкую работу двигателя. Это позволяет использовать композитное топливо в существующих дизельных двигателях без дополнительной адаптации.

При работе двигателя на композитном топливе снижается дымность отработанных газов и содержание в них углеводородов и оксида углерода (II).

Исследованы физико-химические характеристики биодизельных топлив, полученных из разных растительных масел, и композитного топлива.

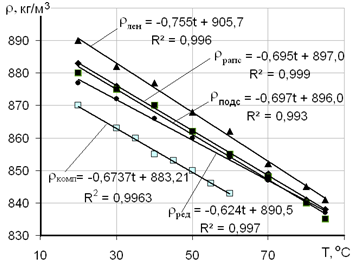

Зависимость плотности метиловых эфиров растительных масел от температуры (рис. 1) носит линейный характер. Такая же зависимость характерна и для растительных масел.

Рисунок 1. Экспериментальные зависимости плотности биотоплив и композитного топлива КТ 3 от температуры

Абсолютные значения плотности для биодизельного и композитного топлива, несколько отличаются, так как несколько отличается их состав, но угол наклона линий тренда практически одинаков. Зависимость плотности нефтяного дизельного топлива от температуры также представляет собой прямую линию с несколько большим углом наклона линии тренда (r = -t + 846).

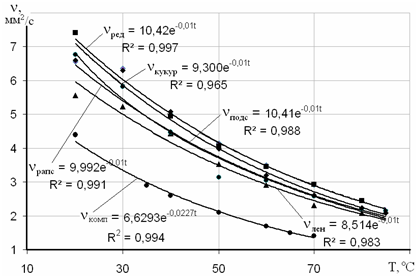

Рисунок 2. Экспериментальные зависимости кинематической вязкости биотоплив и композитного топлива КТ 3 от температуры

Для описания зависимости кинематической вязкости как биодизельного, так и композитного топлива от температуры наиболее приемлема экспоненциальная функция. Та же зависимость характерна и для растительных масел. Однако соответствующую зависимость для товарного нефтяного дизельного топлива наилучшим образом отражает степенная функция. Таким образом, вязкостно-температурные свойства биодизельного и композитного топлив ближе к зависимостям, характерным для растительных масел, чем для нефтяного дизтоплива. Это связано с тем, что растительные масла, получаемые из них биотоплива и композитное топливо относятся к одному и тому же классу органических соединений – сложным эфирам, в то время как в состав дизельных топлив преимущественно входят предельные и непредельные углеводороды.

На кривых зависимости вязкости биодизельного топлива в аррениусовских координатах чётко виден перегиб при 303 К, что свидетельствует об его различной коллоидной структуре до и после этой температуры. Перегибы на графике для композитного топлива отсутствуют, это можно объяснить тем, что добавление предельных алифатических эфиров меньшей молекулярной массы стабилизирует коллоидную структуру топлива.

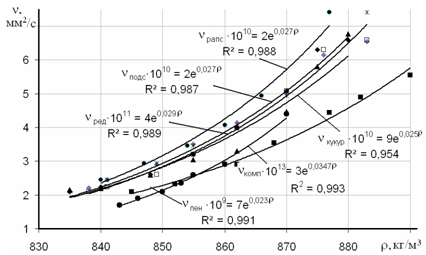

На рисунке 3 экспериментальные данные представлены в координатах вязкость – плотность, что даёт наглядное представление о существовании корреляционной зависимости между этими теплофизическими характеристиками для композитного и биодизельного топлива.

Рисунок 3. Регрессионные зависимости для биодизельного топлива

Наличие регрессионных зависимостей позволяет определять характеристики биодизельного и композитного топлива при различных температурах.