Необходимость самоактуализации человека в процессе обучения и воспитания, реализации его идей, приобретению личностного опыта деятельности указывает на актуальность рассмотрения роли самодиагностики, самопознания в педагогической деятельности. Создание условий для актуализации механизмов самопознания и самоформирования человека является одной из важнейших задач образовательных учреждений. В процессе преподавания одним из таких условий выступает самодиагностика как средство включения студентов в учебную деятельность.

Термин «самодиагностика» отсутствует в научной литературе, но интуитивно раскладывается на слова «сам» и «диагностирую» что близко к понятиям самоизмерения, самоисследования, самоизучения, а в более широком смысле к самопознанию, рефлексии как самоосознанию, познанию себя.

Идея самопонимания и саморазвития является одной из ключевых как в гуманистической, личностно-ориентированной педагогике, так и в педагогической антропологии. Как пишет Б. М. Бим-Бад: «Цель умственного образования – прохождение человеком пути от смутных к ясным понятиям, в частности, к ясному пониманию человеком самого себя. А для этого необходимо снабдить его искусством рефлексии, отслеживания собственных познавательных действий, душевных движений, желаний, отношений и т.д.» [1]. Самопознание понимается как «процесс познания себя, своих потенциальных и актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера, своих отношений с другими людьми и т. п.» [2, с.5]. В гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Родждерс) самопознание рассматривается как необходимое условие личностного роста, саморазвития и самоактуализации личности. Самопознание – это средство овладения собственным опытом, наиболее полного использования своих возможностей, способностей в жизни и деятельности либо как средство управления другими людьми [2, с.8].

Самодиагностика выступает как условие формирования математической компетентности, где под математической компетентностью студента-психолога понимается его способность и готовность к использованию математических и информационных методов в будущей профессиональной деятельности с помощью компьютерных средств [3, 4]. Применение математико-статистических методов и компьютера в процессе обработки данных в будущей профессиональной деятельности психологов, педагогов-психологов необходимо. Тесно связано с содержанием их непосредственной деятельности: диагностической, коррекционно-развивающей, консультационной, психотерапевтической, исследовательской, административной и т.д. Разумеется, особенности будущей профессиональной деятельности этих специалистов должны учитываться в процессе их математической подготовки [5].

Как правило, на занятиях по математической статистике, математике и информатике студенты при решении профессионально-ориентированных задач пользуются взятыми из учебника данными (сконструированными или реальными). На наш взгляд в процессе педагогической деятельности важное место при использовании математических методов, а также в исследовательской форме деятельности должны принимать активное участие сами студенты: быть как объектами получения исходных для анализа данных, так и являться субъектами исследовательской деятельности. Именно здесь самодиагностика выступает здесь как важное условие включения студентов в исследовательскую деятельность и несет в себе элементы интерактивности, убедительной силы в необходимости использования математики, самореализации. Положительным также является то, что в процессе совместной работы со студентами открывается огромный простор для фантазии и творчества преподавателя по разработке интересных и эффективных занятий, организации деятельности учащихся [9, 10]. Также необходимо отметить, что самодиагностика как условие и средство согласуется с реализацией компетентностного подхода, которая «…должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) …» [8].

Рассмотрим практическое занятие на тему «Введение в структурное моделирование» [9] проводимое со студентами-психологами по курсу «Математические методы в психологии» с использованием самодиагностики. Цель занятия: на основе полученных данных по группе закрепить навыки вычисления коэффициентов корреляции, регрессии и построения структурных схем.

Участникам раздаются бланки методик:

- тест «Исследование тревожности (опросник Спилбергера);

- методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса и Раге.

В процессе раздачи бланков и ознакомления с методиками студенты обсуждают вместе с преподавателем возможные связи между такими категориями как «стрессоустойчивость» и «тревожность», «личностная тревожность» и «ситуативная тревожность». Так как методика Холмса и Раге основана на подсчете различных событий случившимися с человеком за последний год, то преподаватель предлагает группе гипотезу о причинно-следственной связи между стрессоустойчивостью и тревожностью, а именно «Чем выше у человека стрессоустойчивость, тем его ниже тревожность или чем ниже стрессоустойчивость – тем выше тревожность». Далее группе предлагается пройти два предложенных теста и, подсчитав собственные результаты передать преподавателю их для совместного анализа.

В статье приводятся результаты, полученные в группе из 15 человек.

Таблица 1

Данные полученные по опросу

Таблица 2

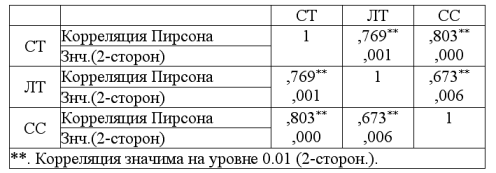

Корреляционная матрица

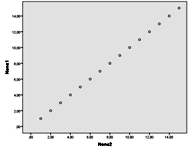

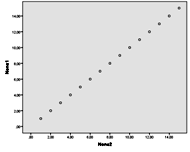

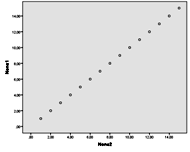

Графически связи межу шкалами полезно отображать графически (см. рис.1.)

|

CТ |

ЛТ |

СС |

|

| CТ |  |

||

| ЛТ |  |

|

|

| СС |  |

|

|

Рис.1. Графическая матрица

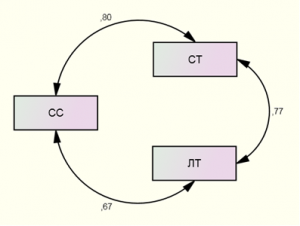

Все коэффициенты корреляции статистически значимы на 99% уровне достоверности, что позволяет судить о высокой связи тревожности со степенью стресса. В данном случае преподаватель вместе с группой подтверждают гипотезу о том, что чем выше степень стресса, которую получил человек за определенный период времени, тем выше его личностная и ситуативная тревожность. Самая простая модель связей между шкалами представлена в виде корреляционного ненаправленного графа (см. рис.2):

Рис.2. Корреляционный граф

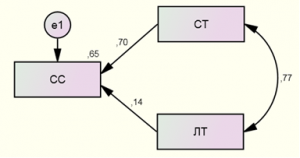

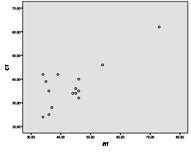

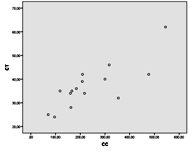

Другим примером связей может быть регрессионная модель, где в качестве независимых переменных выступают показатели тревожности, а зависимой – степень стресса (см. рис.3):

Из рисунка 3 видно, что 65% вариации степени стресса объясняется вариацией ситуативной и личностной тревожности. Доля необъясненной дисперсии составляет 35%.

Таблица 2

Коэффициенты регрессии

|

Estimate |

S.E. |

C.R. |

P |

Label |

|||

|

СС |

<— |

CТ |

10,211 |

3,608 |

2,830 |

,005 |

|

|

СС |

<— |

ЛТ |

1,832 |

3,324 |

,551 |

,581 |

Таблица 3

Ковариация

|

Estimate |

S.E. |

C.R. |

P |

Label |

|||

|

CТ |

<–> |

ЛТ |

67,622 |

29,643 |

2,281 |

,023 |

Исходя из рисунка 3 и таблиц 2 и 3 мы видим, что между ситуативной и личностной тревожностью существует значимая связь (p = 0,023 < 0,05). Также значимо влияние ситуативной тревожности на степень стресса (p = 0,005 < 0,01).

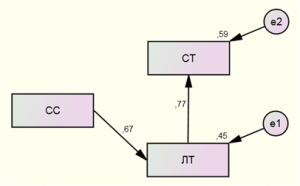

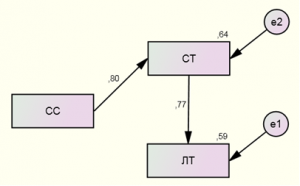

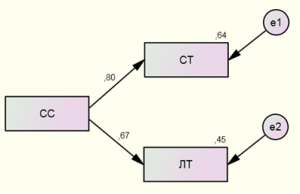

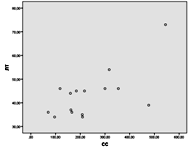

Далее с помощью модуля AMOS SPSS студенты представляют свои собственные путевые (причинно-следственные) модели и проводят оценку их качества (model fit), объясняют их (см. рис.4-6).

Chi-square/df = 6,33; p = 0,012; CFI = 0,781; RMSEA = 0,617

Рис.4. Путевая модель 1

Chi-square/df = 0,301; p = 0,583; CFI = 1,000; RMSEA = 0,000

Рис.5. Путевая модель 2

Chi-square/df = 4,393; p = 0,036; CFI = 0,860; RMSEA = 0,492

Рис.6. Путевая модель 3

Основываясь на значениях критериев, используемых для оценки качества модели [10, с.104], т.е. соответствия ее исходным данным (Chi-square/df; CFI; RMSEA) студенты делают вывод о том, какая из моделей обеспечивает хорошее согласие с экспериментальными данными.

Таким образом, самодиагностика является важным условием к дальнейшему включению студентов в исследовательскую деятельность по решению профессионально-ориентированных задач с использованием компьютерных средств. При проведении каждого занятия должны существовать определенные «динамические траектории», например при переходе к самодиагностике на решение профессиональных задач могут предполагаться дополнительные исследовательские задания (проекты) для самостоятельной работы студентов.

Автором статьи был разработан ряд практических упражнений с использованием самодиагностики по темам: «Средние величины», «Дисперсия», «Корреляция» (На основе самодиагностики группы по росту и весу), «Факторный анализ» («Я-реальное, Я-идальное, Я-глазами других»), «Многомерное шкалирование» («Моя система ценностных ориентаций»); ролевых игр «Отцы и дети», «Иерархия ценностей как связующее звено» [10, 11]. При реализации данных занятий с использованием самодиагностики мы пришли к выводу, что проведение подобных мероприятий должно осуществляться при определенных условиях, а именно: а) при организации процесса обучения в контексте будущей профессиональной деятельности; б) при широком практическом применении современных информационных технологий и программного обеспечения.

Библиографический список

- Бим-Бад Б. М. Антропологические основы образования. URL – http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=95&binn_rubrik_pl_articles=101 (дата обращения: 27.10.2013).

- Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб, заведений. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. — 256 с.

- Остапенко Р.И. Формирование информационно-математической компетентности студентов гуманитарных специальностей: методические аспекты [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования, 2013. № 4. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive (дата обращения: 27.10.2013).

- Остапенко Р.И. Методические аспекты формирования информационно-математической компетентности студентов гуманитарных специальностей. // Современные научные исследования и инновации. – Май, 2013 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/05/24148 (дата обращения: 27.10.2013).

- Капустин А.Н. Роль статистических методов в деятельности педагогов-психологов, психологов и социальных работников [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования, 2013. № 5. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive (дата обращения: 27.10.2013).

- Двуличанская Н.Н. Интерактивные методы обучения как средство формирования ключевых компетенций // Наука и образование, 2011. №4. URL: http://technomag.edu.ru/doc/172651.html (дата обращения: 27.10.2013).

- Корнеева Л. Интерактивные методы обучения // Высшее образование в России. – 2004. – №12. - С. 105-108.

- Федеральный государственный образовательный стандарт Высшего профессионального образования по направлению подготовки 030300 Психология (квалификация (степень) “бакалавр”) – (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.05.2011 n 1975). URL: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgos/3/20111115115246.pdf (дата обращения: 27.10.2013).

- Остапенко Р.И. Структурное моделирование в психологии и педагогике [Электронный ресурс] // Перспективы науки и образования, 2013. № 2. URL: http://pnojournal.wordpress.com/archive (дата обращения: 27.10.2013).

- Остапенко Р. И. Основы структурного моделирования в психологии и педагогике: учебное пособие для студентов и аспирантов психологических и педагогических специальностей вузов / Р. И. Остапенко. – Воронеж.: ВГПУ, 2012. – 124 с.: ил

- Остапенко Р.И. Формирование математической компетентности будущих педагогов-психологов: Дис. …канд. пед. наук. [Текст] / Р. И. Остапенко. – Воронеж, 2009 – 199 с.