При расстройствах аутистического спектра часто наблюдаются речевые нарушения различного типа. Под расстройствами аутистического спектра мы, вслед за К. Гилбертом, понимаем «спектр психологических характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуникациях, а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов» [1, с. 35].

У таких школьников могут страдать все компоненты речевой системы, что создает для них весомые трудности при адаптации в школьной среде [2, с. 80]. К проблеме трудностей коммуникации у детей с РАС и возможностей развития их коммуникативных навыков обращались А. В. Хаустов (2010), К. С. Лебединская, О. С. Никольская, Е. Р. Баенская (1989), У. А. Мамохина (2017), Т. И. Морозова (2001), Л. Г. Нуриева (2007), Н. А. Никонова, Ю. Б. Павлова (2018) и др. Формирование произвольной речи у школьников с расстройствами аутистического спектра стало предметом изучения таких ученых, как С. В. Андреева (2021), С. С. Морозова (2003), С. Ю. Страмилова (2020). Диагностику нарушений развития произвольной речи у детей с РАС изучали Е. М. Мастюкова (1997), С. С. Мнухин (1967), А. Б. Сорокин, Е. Ю. Давыдова, Л. В. Самарина (2021).

На сегодняшний день накоплена большая научная база по вопросу диагностики нарушений речи у детей с РАС. Учитывая динамичность изменений в образовательной среде, среди необходимого методического обеспечения специалиста по работе с обучающимися с РАС должны содержаться не только общепринятые методики обследования, но и современный инструментарий, новейшие способы диагностирования. Своевременная и качественная диагностика речевых отклонений у детей с РАС определяет содержание дальнейшей коррекционно-развивающей работы, что обусловливает важность данного этапа работы с детьми.

Для наиболее эффективного использования диагностических методик в условиях общеобразовательного учреждения необходимо следовать рекомендациям специалистов. Так, С. А. Морозов дает рекомендации по проведению данного этапа: диагностика должна быть ранней (с самого начала пребывания ребенка в учреждении), комплексной (активное участие специалистов разного профиля, родителей, ближайшего окружения ребенка, использование разных методов), динамической (направленной на планомерное уточнение диагноза с учётом особенностей онтогенетического развития ребенка, степени адаптации и коррекционной работы) [3, с. 23].

В рамках практической деятельности по изучению проблемы развития произвольной речи у обучающихся с расстройствами аутистического спектра. была проведена диагностика экспериментальной группы школьников. Исследование было проведено на базе МБОУ для учащихся с тяжелыми нарушениями речи «Школа-интернат №22» (Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Пролетарская, 20а). В данном образовательном учреждении в том числе есть дети с расстройствами аутистического спектра. В экспериментальную группу вошли 5 детей с диагнозом «Детский аутизм F84.0» (по МКБ-10) младшего школьного возраста (1 класс).

Перед непосредственной работой с экспериментальной группой была изучена психолого-педагогическая характеристика обучающихся, произведены сбор и анализ анамнестических данных, беседа с родителями, педагогами, воспитателями, психологом, логопедами, анализ предшествующего развития; структурированное наблюдение за обучающимися (наблюдалось свободное поведение ребенка, взаимодействие с окружающими); установление контакта с ребенком. При обследовании был обеспечен максимально комфортный для детей психологический климат: исключены посторонние шумы, зрительные стимулы, резкие запахи; в кабинете – тишина и мягкое освещение; подготовлены любимые игрушки и т.д. Логопедическое заключение у всех детей экспериментальной группы: несформированность средств языка у ребенка с РАС.

В ходе проведения диагностики были применены различные диагностические методики, сочетание которых позволило комплексно описать уровень развития навыков произвольной речи у обучающихся и существующие у них речевые нарушения. К ним относятся: методика психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей Р. И. Лалаевой [4] (модифицированная и адаптированная для детей с расстройствами аутистического спектра); логопедическая диагностика детей с расстройствами аутистического спектра» Д. А. Щукиной [5]; метод «Определение речевых нарушений у детей 4–7 лет с аутизмом».

На сегодняшний день возрастает интерес специалистов и исследователей к психолингвистическому аспекту речевой деятельности детей с РАС. На основе данного подхода разрабатываются различные диагностические методики, одну из которых предлагает профессор, доктор педагогических наук Р. И. Лалаева. Методическая разработка Р. И. Лалаевой учитывает глубинные психические процессы, происходящие при воспроизводстве речи ребенком с речевыми патологиями. Учитывая многоуровневую структуру речевого высказывания, диагностика и исследование речи ребенка производится по нескольким направлениям: исследование внутреннего программирования связных речевых высказываний и отдельных речевых высказываний, лексических операций и грамматического структурирования, сенсомоторных операций порождения речевых высказываний, языкового анализа и синтеза [4, с. 4]. Большое значение при исследовании речи ребенка уделяется изучению умения адекватно и правильно производить речь в зависимости от ситуации общения, то есть произвольная речь является одним из важнейших аспектов при диагностировании.

Диагностика экспериментальной группы школьников по адаптированной методике психолингвистического исследования нарушений устной речи у детей Р. И. Лалаевой [4] показала следующие результаты. Диагностика включила в себя пять разделов, отражающих различные стороны речевого развития детей с РАС.

Исследование диалогической речи проходило с опорой на серию сюжетных картинок. Детям последовательно по одной предлагались картинки указанной серии. Задачей ребенка было ответить на заданный вопрос. Оценивалось соответствие ответа ситуации; характер языкового оформления ответа: предложением, словосочетанием, одним словом (таблица 1)

Таблица 1. Результаты исследования диалогической речи обучающихся в рамках адаптированной методики Р. И. Лалаевой

|

Имя обучающегося |

Соответствие ответа ситуации |

Характер языкового оформления ответа |

|

Елена |

Не соответствует (0 баллов) |

Слово (1 балл) |

|

Алексей |

Не соответствует (0 баллов) |

Отсутствие ответа (0 баллов) |

|

Кристина |

Соответствует (1 балл) |

Словосочетание (2 балла) |

|

Артемий |

Не соответствует (0 баллов) |

Слово (1 балл) |

|

Максим |

Соответствует (1 балл) |

Словосочетание (2 балла) |

Ученики показали низкий и средний уровень владения произвольной речи по критериям «соответствие ответа ситуации» и «характер языкового оформления ответа».

По такому же принципу в рамках адаптированной методики Р. И. Лалаевой были проанализированы следующие аспекты речи школьников: исследование внутреннего программирования отдельных высказываний, пассивного и активного словаря, лексическая системность и структура значения слова, синтаксическое построение предложения.

Результаты выполнения диагностических заданий по психолингвистической методике Р. И. Лалаевой были обобщены и проанализированы (таблица 2):

Таблица 2. Сводные результаты исследования уровня развития произвольной речи обучающихся в рамках адаптированной методики Р. И. Лалаевой

|

Имя обучаю-щегося |

Диалоги-ческая речь |

Внутреннее програм-ние отдельных высказываний |

Исследование пассивного и активного словаря |

Лексическая системность и структура значения слова |

Синтаксис |

Итого |

|

Елена |

1 балл |

1 балл |

0 баллов |

0 баллов |

0 баллов |

2 балла (низкий уровень) |

|

Алексей |

0 баллов |

0 баллов |

0 баллов |

0 баллов |

0 баллов |

0 баллов (низкий уровень) |

|

Кристина |

3 балла |

2 балла |

1 балл |

1 балл |

0 баллов |

7 баллов (средний уровень) |

|

Артемий |

1 балл |

1 балл |

0 баллов |

0 баллов |

0 баллов |

2 балла (низкий уровень) |

|

Максим |

3 балла |

3 балла |

1 балл |

2 балла |

2 балла |

11 баллов (средний уровень) |

Как показали результаты прохождения методики речи Р. И. Лалаевой, большинство детей экспериментальной группы находится на низком уровне развития произвольной речи и требует проведения ряда коррекционных мероприятий, индивидуальной коррекционной работы.

Также для диагностирования нарушений произвольной речи у школьников с РАС была применена логопедическая диагностика детей с расстройствами аутистического спектра, разработанная Д. А. Щукиной [5]. Отметим, что данная методика является обширной, комплексной и включает в себя несколько модулей. Исследование коммуникативных способностей (не являющихся врожденными) включило анкетирование педагогов и родителей. Целью проведения опроса стало определение уровня сформированности и особенностей коммуникативного поведения детей с РАС. Благодаря анкетированию педагогов и родителей мы смогли реализовать следующие направления диагностики: актуальная форма коммуникации детей с РАС; исследование особенностей вербальной и невербальной коммуникации; особенности базовых коммуникативных функций; особенности интерактивного поведения; психосоциальные особенности [5, с. 100].

По итогам анкетирования было выявлено, что ученики используют различные формы коммуникации: вербальную и невербальную. Часть учеников общаются с помощью вербальных средств, в то время как другая часть использует в большей степени жесты и мимику. У детей наблюдаются значительные трудности в коммуникативном поведении, средства коммуникации не всегда используются по назначению или в правильном ключе. В речи детей, по замечанию педагогов и родителей, наблюдаются аграмматизмы. В рамках исследования коммуникативных способностей по методике двое детей находятся на среднем уровне развития произвольной речи, остальные дети показали низкий уровень этого навыка.

На следующем этапе диагностики по методике Д. А. Щукиной был реализован модуль «Исследование монологической речи», в рамках которого был рассмотрен такой критерий, как уровень сформированности связного речевого высказывания. Для работы по этому направлению были предложены следующие упражнения: прослушать текст и ответить на вопросы по его содержанию; составить рассказ по серии сюжетных картинок; прослушать рассказ и пересказать его [5]. Исследование монологической речи показало, что дети в экспериментальной группе имеют значительные трудности с формированием связного речевого высказывания. Во-первых, не все справились с формулированием ответа на вопрос, сложности вызвало составление рассказа и пересказ. Средний уровень владения навыками формирования связного высказывания показали два ученика (Кристина, Максим), у остальных наблюдается низкий уровень.

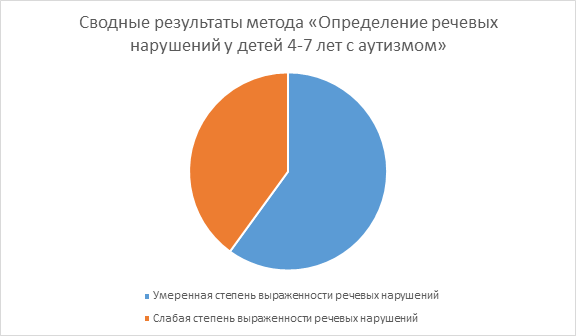

Помимо вышеуказанных методик в ходе диагностики был применен метод «Определение речевых нарушений у детей 4–7 лет с аутизмом», разработанный группой авторов – С. А. Гребень, Т. В. Докукина, И. В. Григорьева, С. А. Марчук, О. Ю. Захаревич. Процедура обследования осуществлялась поэтапно, с учетом сбора анамнестических данных, последовательной оценки по блокам 15 параметров, которые являются диагностическими критериями речевых нарушений (рис. 1).

Рис. 1. Сводные результаты метода «Определение речевых нарушений у детей 4–7 лет с аутизмом»

Как показали результаты диагностики по данной методике, трое из пяти детей умеют умеренную степень выраженности речевых нарушений. Остальные дети имеют слабую степень выраженности речевых нарушений. Все дети нуждаются в коррекционной работе со стороны устной речи, так как наблюдаются трудности в речевом производстве и общении.

По результатам проведенной работы можно сделать вывод: нарушения формирования произвольной речи присутствуют у всех детей в той или иной степени. Все дети испытывают сложности с составлением сложных предложений, пересказом текста, интонационным строением текста, имеют ограниченный активный и пассивный словарь, испытывают синтаксические трудности. Двое из испытуемых владеют навыками произвольной речи на более высоком уровне, но тем не менее недостаточном для эффективной коммуникации.

На основе результатов диагностики для обучающихся будет выстроен индивидуальный маршрут коррекционно-логопедической работы. Примененные методики диагностики позволяют наиболее комплексно и детально описать уровень сформированности произвольной речи у школьников с РАС, что способствует повышению эффективности дальнейшей деятельности по формированию навыков произвольной речи. Указанные в исследовании методики являются актуальными в современной практике. Тем не менее, перед использованием их в работе с детьми с РАС, необходимо провести анализ коммуникативного поведения ребенка, возрастные и индивидуальные особенности, и в соответствии с ними, при необходимости, адаптировать данные методики.

Библиографический список

-

Гилберт К. Аутизм : Медицинское и педагогическое воздействие : кн. для педагогов-дефектологов. М., 2005.

-

Васильева Н.Ю. Оказание логопедической помощи младшим школьникам с расстройством аутистического спектра в общеобразовательной школе // Специальное образование и социокультурная интеграция – 2019: формирование коммуникативно-речевой компетенции в условиях инклюзии. 2019.

-

Морозов С.А. Основы диагностики и коррекции расстройств аутистического спектра. М., 2014.

-

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи : учебно-методическое пособие. СпБ., 2006.

-

Щукина Д.А. Логопедическая диагностика детей с расстройствами аутистического спектра: учебно-методическое пособие. М., 2019.