Введение

В настоящее время в России развита система централизованного теплоснабжения. Однако этот метод неприемлем для отопления индивидуальных домов в сельской местности по ряду причин, в том числе из-за значительной удаленности потребителя от ТЭЦ. В связи с этим наиболее рациональными системами для множества частных жилых строений при отсутствии централизованного газоснабжения следует считать местные системы отопления на основе тепловых насосов (ТН). В отличиеот электрической системы отопления, которая на 1 кВт затраченной электроэнергии дает 1 кВт тепла, ТН на 1 кВт электроэнергии может давать от 3 до 5 кВт и более тепловой энергии за счет использования низкопотенциального тепла, отбираемого у воздуха, грунта или другого источника. Тепловые насосы, осуществляя обратный термодинамический цикл на низко – кипящем рабочем веществе, черпают возобновляемую низкопотенциальную тепловую энергию из окружающей среды (воздух, грунт, вода) и повышают ее потенциал до уровня, необходимого для теплоснабжения [1].

Наиболее универсальным источником рассеянного тепла является грунт. Солнечная энергия аккумулируется в слоях грунта, а также круглый год подогревается от земного ядра. При этом температура грунта не зависит от погодных условий. На сегодняшний день использование альтернативных источников энергии с учетом физико-механических и теплофизических свойств грунтов является наиболее актуальной задачей.

Изыскание зависимости теплопроводности от типа грунта

В Волгоградской области преобладают верхнечетвертичные отложения Северного Прикаспия, которые подразделяются на нижнехвалынские и верхнехвалынские слои, а такжеательскую континентальную свиту.Между Ергенями и Волгой представлены серовато- и желтовато-бурыми, реже серыми, мелко- и тонкозернистыми песками. Они содержат прослои бурых и серовато-бурых слоистых глин и в более южных районах нередко полностью замещаются последними. Мощность отложений составляет 5—10 м, реже до 15—20 м. В обнажениях правого берега р. Волги у сел Владимировки, Енотаевки, Копановки и Ветлянки слои представлены очень характерными серовато-кофейными, коричневато- и шоколадно-бурыми тонкослоистыми глинами.Мощность отложений составляет от 3—4 до 7—9 м. Они залегают на размытой поверхности хазарских глин, иногда с галькой и гравием в основании (с. Ветлянка). Делювиальные, частично озерные отложения тесно связаны с покрывающими их суглинками. Междус. Никольским и г. Красноармейском они представлены очень выдержанным горизонтом (3—10 м) коричнево-бурых, бурых и красновато-бурых глин и суглинков с известковыми конкрециями. Они залегают в кровле верхнехазарской аллювиальной свиты, но на участках выклинивания последней переходят непосредственно на нижнехазарские (сингильские) глины.Это дало повод относить их к верхам нижнехазарских отложений. Выше по р. Волге, между с. Луговой Пролейкой и пос. Николаевским, эти отложения распространены локально, являются, по-видимому, озерными осадками и залегают с перерывом на верхнехазарских аллювиальных отложениях р. Волги.Надпойменная терраса прислонена к хазарским отложениям и сложена желтыми, желтовато- и коричневато-бурыми, реже серыми, мелкозернистыми, часто глинистыми, песками (до 20—25 м). Кверху они переходят в суглинки и супеси.

Ательские слои представлены делювиальными, аллювиально- делювиальными и пролювиальными осадками, общими признаками которых являются преобладание желто-бурой и палевой окраски, суглинисто-супесчаный состав, пылеватость, карбонатность и лёссовидный облик пород. Преобладают делювиальные неслоистые лёссовидные суглинки, реже супеси. Они развиты на отдельных участках по правобережью р. Волги, а ниже г. Волгограда обнажаются по обоим берегам Волго-Ахтубинской поймы. Мощность ательских слоев составляет обычно 2—10 м, достигая 20 м. Нижнехвалынские слои в составе отложений преобладают повсеместно распространенные желтые и бурые суглинки, алевриты и тонкие пески.

Прибрежные отложения в устьях рек и балок Приволжской возвышенности представлены галечниками разнозернистыми песками (до 2—3 м). С удалением от берега они сменяются, в верхней своей части песками, алевритами и суглинками (до 5—6 м). Эти отложения в наиболее углубленных приустьевых участках, сохраняя базальные пески и гравий, постепенно замещаются шоколадно-бурыми глинами (до 3— 5 м). В северной части отлагались главным образом алевриты и глинистые пески (8—15 и до 25 м) террасы Волгоградско-Камышинского Заволжья. Регрессивные осадки здесь представлены небольшой толщей (2—5 м) песков и супесей.Шоколадно-бурые глины залегают в виде крупных (до 30—40 км и более) линз во впадинах в приустьевых участках рек и балок Ергенинской и Приволжской возвышенностей. Мощность линз обычно составляет 3—10 м, достигая 18 м. Верхнехвалынские слои представлены прибрежными и мелководными осадками. Преобладают светло-бурые, бурые и буровато- желтые мелко- и тонкозернистые пески и супеси (3—8 м), в основании иногда с гравием и мелкими гальками. В долине р. Волги позднехвалынский возраст имеют аллювиальные отложения надпойменной террасы (г. Ленинск, села Старица, Зубовка и Соленое Займище). Голоценовые отложения подразделяются на новокаспийские и современные осадки. Новокаспийские иловато-песчаные отложения (до 5 м) слагают невысокую (6—7 м) террасу побережья Каспийского моря с береговой линией на абс. отметке —22 м. Аллювиальные отложения Волго-Ахтубинской поймы (20—35 м) характеризуются умеренным развитием пойменных суглинков и глин, резким преобладанием мелко- и тонкозернистых в основании гравелистых песков и незначительным распространением глин. Дельтовые отложения р. Волги подразделяются на пойменные песчано-глинистые отложения, глинистые осадки дельтовых водоемов проточные пески и супеси. Общая мощность дельтовых отложений превышает 20 м.[2]

Были проведены экспериментальные исследования грунтовых массивов Волгоградской области. Объектом исследования являются инженерно-геологические изысканияв с. Маляевка, Ленинского района, Волгоградской области, а также архивные данные компании ООО «Геокон».

Задачами компании«Геокон» являются изучение геологического строения и гидрогеологических условий площадки, определение физико-механических свойств грунта. Исследуемый участок приурочен к левобережной пойменной террасе р. Ахтубы. Рельеф трассы газопровода преимущественно ровный, с уклоном в южном направлении к берегу р. Ахтубы. В геологическом строении территории с. Маляевка до изученной глубины 4,0 м принимают участие современные аллювиальные отложения, перекрытые с поверхности техногенными образованиями. Техногенные отложения в виде планировочной насыпи мощностью слоя от 0,3 до 1,8 м. представлены суглинком с примесью песка. Аллювиальные отложения представлены суглинком, супесью и песком.Суглинок желтовато- и серовато-коричневый, карбонатизированный, опесчаненный, залегает в приповерхностной части разреза до глубины 1,3 – 1,7 м, мощность слоя 0,6 – 1,2 м. Супесь желтовато-коричневая, карбонатизированная, песчанистая, залегает до глубины 1,3 –2,7 м, мощность слоя 0,6 – 1,2 м. Песок желтовато- и серовато-коричневый, мелкий и пылеватый, глинистый, от маловлажного до влажного, залегает до вскрытой глубины 4,0 м, вскрытая мощность слоя 1,3 – 3,7 м.

Основные характеристики грунта – влажность,плотность и теплопроводность. Для изучения всей Волгоградской области были также использованы взяты архивные данные. На основании полученных значений был проведен расчеттеплопроводности грунта. Результаты приведены в таблице 1.

Таблица 1- Экспериментальные и расчетные данные грунта Волгоградской области

| Тип грунта | Плотность ρ, г/см3 |

ВлажностьW,% | Теплопроводность λ, Вт/(м∙К) |

Степень теплопроводности |

| Глина, аQIII | 1,95 | 19,0 | 1,74 | Высокая |

| Глина, QIIIhv | 1,77 | 24,7 | 0,9 | Низкая |

| Глина, суглинок мягкопластичные, аQIII | 1,88 | 31,6 | 1,31 | Средняя |

| Глина элювиально-делювиальная, edQII-III | 1,85 | 21,9 | 1,46 | Средняя |

| Глина овражно-балочная, fs-aQIV | 1,71 | 21,6 | 1,54 | Средняя |

| Глина легкая полутвёрдая, аQIII | 1,84 | 25,6 | 0,95 | Низкая |

| Глина полутвердая, набухающая, QIIIhv | 1,88 | 26,5 | 1 | Низкая |

| Глина в зоне водонасыщения, fs-aQIV | 1,81 | 27,2 | 1 | Низкая |

| Глина твердая, QIIIhv | 1,88 | 30,4 | 1,2 | Низкая |

| Глина твердая, QIIIhv | 1,76 | 22,4 | 1,32 | Средняя |

| Глина твердая, QIIIhv | 1,59 | 15,8 | 0,94 | Низкая |

| Глина ледниковая, fQII | 1,98 | 20,9 | 1,74 | Высокая |

| Суглинок, аQIII | 1,80 | 14,0 | 0,79 | Низкая |

| Суглинок, edQIII-IV | 1,68 | 16,6 | 1,12 | Низкая |

| Суглинок насыпной, tQIV | 1,79 | 10,9 | 1,26 | Низкая |

| Суглинок элювиально-делювиальный, edQII-III | 1,83 | 20,1 | 2,89 | Высокая |

| Суглинок в зоне водонасыщения, edQII-III | 1,88 | 26,6 | 1 | Низкая |

| Суглинок, глина текучепластичные, аQIII | 1,86 | 36,4 | 1 | Низкая |

| Суглинок просадочный, edQIII-IV | 1,71 | 14,8 | 0,86 | Низкая |

| Суглинок просадочный, аQIII | 1,69 | 16,1 | 0,99 | Низкая |

| Суглинок, супесь просадочный, аQIII-IV | 1,76 | 12,2 | 0,64 | Низкая |

| Суглинок опесчаненный, edQIV | 1,72 | 10,7 | 1,35 | Средняя |

| Суглинок твердый, edQIII-IV | 1,66 | 9,4 | 1,35 | Низкая |

| Суглинок твердый, edQIV | 1,86 | 20,3 | 1,9 | Высокая |

| Суглинок твёрдый, просадочный, edQIV | 1,73 | 11,4 | 0,96 | Низкая |

| Суглинок твердый, просадочный, QIIIat | 1,81 | 13,3 | 0,73 | Низкая |

| Суглинок твёрдый, просадочный, edQIV | 1,85 | 18,6 | 1,64 | Средняя |

| Суглинок твердый, непросадочный,QIIIat | 1,94 | 16,3 | 1,04 | Низкая |

| Суглинок тугопластичный, edQIII-IV | 1,84 | 21,3 | 1,63 | Средняя |

| Супесь твердая, edQIII-IV | 1,65 | 5,4 | 1 | Низкая |

| Супесь пластичная выше УПВ, edQIV | 2,14 | 28,3 | 1,55 | Средняя |

| Супесь текучая ниже УПВ, edQIV | 2,18 | 30,4 | 1,67 | Средняя |

| Песок мелкий, однородный, плотный, аQIV | 2,03 | 22,4 | 2,5 | Высокая |

| Песок средней крупности средней плотности сложения, аQIV | 1,74 |

3,2 | - | - |

| Песок мелкий малой степени водонасыщения, edQIII-IV | 1,61 |

3,9 | - | - |

| Песчано-алевритовая порода (P2mc) | 1,95 | 29,1 | 1,6 | Средняя |

| Алевролит, Р2mc | 1,80 | 21,3 | 1,96 | Высокая |

| Мел, К2 | 1,92 | 28,6 | - | - |

Районирование территории волгоградской области по степени теплопроводности грунтовых массивов

Принято считать, что чем выше влажность грунта, тем выше его теплопроводность, соответственно, водонасыщенные породы наиболее благоприятны для установки грунтового ТН. В свою очередь, влажность зависит от многих факторов, например, от типа грунта и его удаленности от водоема. Характеристиками типов грунтов влияющие на влажность являются размеры фракций и их фильтрационные свойства. Так, самые мелкие частицы являются определяющими в формировании строительных свойств грунтов [3].Эти частицы называются пылеватыми. При наличии их в составе грунта более 25%, образуется связность. Но при попадании влаги на такой грунт теряется связность и грунт оплывает, тем самым ухудшается теплопроводность. Глинистые частицы даже в наличии 3% фракций позволяют приобрести грунту связность и пластичность[3], которые в свою очередь, при попадании влаги увеличивают теплопроводность.

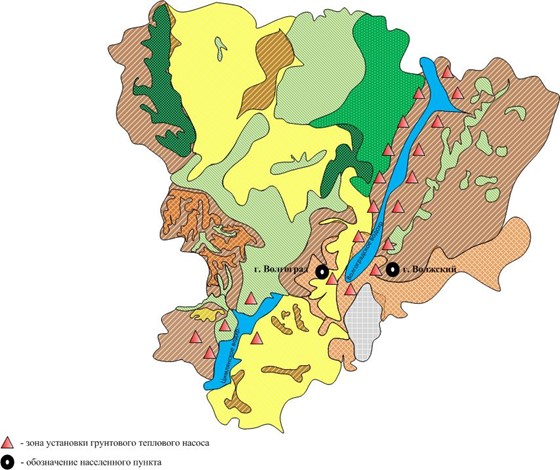

Проведённый анализ грунта Волгоградской области показал, что большую часть территории занимают глинистые и суглинистые грунты, которые обладают средней и высокой степенью теплопроводности. Таким образом, на основании полученных экспериментальных и расчетных значений (таблица 1), выполнено районирование территории Волгоградской области по степени теплопроводности грунтов(рис. 1.). Условные обозначения представлены в приложении.

Рисунок 1. Районирование территории Волгоградской области по степени теплопроводности грунтов

Из рисунка 1 видно, что эффективная работа грунтового ТН будет на территории равной до 2000 м от Волгоградского водохранилища. Данный район характеризуется глинистыми и суглинистыми грунтами с высокой степенью теплопроводности.

Условные обозначения

| Тип грунт |

Обозначение |

| Глина, аQIII |

|

| Глина, QIIIhv |

|

| Глина, суглинок мягкопластичные, аQIII | |

| Глина элювиально-делювиальная, edQII-III |

|

| Глина овражно-балочная, fs-aQIV | |

| Глина легкая полутвёрдая, аQIII |

|

| Глина полутвердая, набухающая, QIIIhv |

|

| Глина в зоне водонасыщения, fs-aQIV |

|

| Глина твердая, QIIIhv |

|

| Глина твердая, QIIIhv |

|

| Глина твердая, QIIIhv |

|

| Глина ледниковая, fQII |

|

| Суглинок, аQIII |

|

| Суглинок, edQIII-IV | |

| Суглинок насыпной, tQIV |

|

| Суглинок элювиально-делювиальный, edQII-III |

|

| Суглинок в зоне водонасыщения, edQII-III |

|

| Суглинок, глина текучепластичные, аQIII | |

| Суглинок просадочный, edQIII-IV |

|

| Суглинок просадочный, аQIII | |

| Суглинок, супесь просадочный, аQIII-IV |

|

| Суглинок опесчаненный, edQIV |

|

| Суглинок твердый, edQIII-IV | |

| Суглинок твердый, edQIV |

|

| Суглинок твёрдый, просадочный, edQIV |

|

| Суглинок твердый, просадочный, QIIIat |

|

| Суглинок твёрдый, просадочный, edQIV |

|

| Суглинок твердый, непросадочный,QIIIat |

|

| Суглинок тугопластичный, edQIII-IV |

|

| Супесь твердая, edQIII-IV |

|

| Супесь пластичная выше УПВ, edQIV |

|

| Супесь текучая ниже УПВ, edQIV |

|

| Песок мелкий, однородный, плотный, аQIV |

|

| Песок средней крупности средней плотности сложения |

|

| Песок мелкий малой степени водонасыщения, edQIII-IV | |

| Песчано-алевритовая порода (P2mc) |

|

| Алевролит, Р2mc | |

| Мел, К2 |

|

Заключение

Определено, что в Волгоградской области преобладают супеси, глинистые и суглинистые породы. В зависимости от удаленности водохранилища р. Волга значение теплопроводности уменьшается, что связанно с малой влажностью грунта. Установлено, что при таких условияхустройство грунтового теплового насоса наиболее эффективно будет работать в пределах до 2000 м от Волгоградского водохранилища.

Библиографический список

- Ерохин Ф.А. Эксплуатация и управление теплонасоснойустановки типа «грунт-вода» филиала МЭИ в г.Волжском/ Ф.А. Ерохин, И.А. Болдырев// Альтернативная энергетика и экология. – 2015. – №8. С. 54-58.

- Белов Ф.А.Геология СССР.Том 46. Ростовская, Волгоградская, Астраханская области и Калмыцкая АССР. Геологическое описание./ Ф.А. Белов, А.И. Егоров, Н.И. Погребное.– М.:Недра, 1969. – стр. 666.

- Классификация грунтов [Электронный ресурс].- Режим доступа: https://ostroykevse.com/Fundament/04.html – (Дата обращения: 20.03.2018).