На сегодняшний день тема вооруженных столкновений, их причин и последствий является далеко не новой для гуманитарных наук. Исследование противоречий, толкающих отдельных людей и целые государства к насильственным способам решения стоящих перед ними проблем, по разным причинам интересует историков, философов, политологов, социологов и т.д. При этом опыт показывает, что на протяжении долгого времени исследования вооруженных конфликтов, как в России, так и за ее пределами, часто фокусировались на отдельных, порой мало связанных между собой аспектах, что не только осложняло построение целостной классификационной схемы, но и привело к путанице в терминологии.

Содержание понятий «конфликт», «война», «вторжение» регулярно становилось объектом острых споров между учеными-обществоведами, принадлежащими к разным научным направлениям. Ход и результаты этих дискуссий важны хотя бы потому, что именно тонкости использования подобных терминов нередко играли в международных отношениях ключевую роль – в частности, в период Карибского кризиса 1962 года действия США в отношении Кубы были названы не «блокадой», а «карантином»: «Замена термина мотивировалась тем, что блокада – это в международном праве акт войны, тогда как слово карантин такого смысла не несет» [4, с. 15].

Обратимся к фактам.

Термин «конфликт» является одним из наиболее общеупотребительных в большинстве гуманитарных наук. В этом состоит главная сложность его трактовки, так как содержание данного понятия, например, в военно-политическом и социально-психологическом смысле может сильно разниться. К примеру, для представителей психолого-педагогической науки одной из главных характеристик конфликта является возникновение негативных эмоций между его участниками. Однако эта точка зрения с трудом применима к конфликтам военным и военно-политическим, ведь, как заметил немецкий мыслитель К. Шмитт в работе «Понятие политического», «врага в политическом смысле не требуется лично ненавидеть», хоть он и представляет собой «нечто иное и чуждое» [16, с. 294-295]. Действительно, в ходе вооруженных столкновений военнослужащие противостоящих армий могут сражаться, не испытывая негативных эмоций по отношению к противнику, а просто исполняя приказы командования. С другой стороны, для политологов и военных теоретиков понятие «конфликт» тесно сопряжено с применением сторонами «насильственных форм и способов борьбы» [2, с. 36-37]. Данная позиция также является весьма спорной, так как противостояние (особенно в политической, а иногда – и в военной сфере) может носить скрытый характер (разведывательный, информационно-психологический, идеологический и т.д.) без применения прямого насилия.

Если учесть, что становление конфликтологии как научной дисциплины в России проходило в целом бессистемно, при отсутствии общепринятых норм и правил проведения исследований и формулировки выводов, то не удивительно, что сегодня практически каждый специалист (особенно в научно-педагогической среде) подчас убежден в правильности собственного подхода, в то время как иные трактовки конфликтности признаются неверными или даже антинаучными. Многие современные педагоги и исследователи часто исходят из позиций близких солипсизму, поэтому полагают собственную картину развития науки о конфликтах, подчас основанную на обрывочных представлениях, единственно верной и не подлежащей сомнению. В целом, можно выделить три группы ученых, занимающихся изучением противоречий в различных сферах жизни общества.

Одни отечественные и зарубежные психологи (а за ними и социологи) воспринимают конфликт исключительно в негативном ключе, как явление, направленное на дезинтеграцию общества, приводящее к разрушению материальных ценностей и замедляющее социально-политический прогресс. В таком ракурсе основные усилия науки, религии, философии должны быть направлены на сдерживание, предотвращение конфликтных ситуаций, несущих угрозу цивилизованному обществу. Эта позиция достаточно ярко выражена в политико-философских работах Я.А. Коменского, Ж.-Ж. де Селлона, Л.Н. Толстого, П.А. д’Эстурнеля де Констана и еще многих мыслителей.

Другая группа исследователей придерживается мнения, что конфликт является не отклонением от нормы, а естественным состоянием общества, стремящегося к развитию. Тем самым, конфликтная ситуация может быть обусловлена не столько негативными эмоциями, испытываемыми по отношению к какой-либо личности или группе, сколько объективными противоречиями, возникающими между этими личностями и группами в процессе социального взаимодействия. Иными словами, конфликт в развивающемся обществе нормален и даже неизбежен, поэтому внимание ученых и политиков должно быть сконцентрировано не на его предотвращении, а на минимизации возможных отрицательных последствий. Формирование такого подхода, как правило, связывается с именем немецкого социолога Г. Зиммеля, который в работе «Человек как враг» [6, с. 501-508] апеллировал к наличию у человека «априорного инстинкта борьбы», который в процессе коммуникации «выступает с неизбежностью рефлекторного движения». Впрочем, и до него схожие мысли высказывали Т. Гоббс, А. Бентли, И.Г. Гердер и другие философы.

Наконец, третья группа ученых склоняется к идее о наличии у конфликтов конструктивного потенциала воздействия на личность, общество, организацию и государство. По мнению сторонников данной доктрины, социально-политический конфликт может способствовать сплочению единомышленников, переоценке ценностей и разрядке напряженности в обществе, ускорению его развития, получению новой информации и т.д. Например, начальник российской императорской Академии Генштаба генерал Г. Леер называл войну «одним из самых быстрых и могущественных цивилизаторов человечества», а голландский социолог С.Р. Штейнметц в ряде работ проводил мысль, что именно в способности вести войны состоит коренное отличие человека от животного [22, 23, 24]. Подобные идеи разделяли не только историки и социологи, но и многие экономисты – Ф. Хайек, Р. Поленберг, Э. Хансен – по мнению которых, военные столкновения способны интенсифицировать хозяйственное развитие враждующих стран, что неоднократно наблюдалось в XX веке. Именно благодаря трудам приверженцев данной точки зрения в XX – XXI веках конфликтология оформилась как самостоятельная научная отрасль.

На данный момент большинство представителей гуманитарных наук исходят из возможности существования у социальных столкновений как конструктивного, так и деструктивного для общества потенциала в зависимости от масштаба, мотивации участников, длительности противостояния и множества других факторов. Подобная разность трактовок и оценок позволяет современным исследователям адаптировать для изучения военно-политических столкновений теории, сформулированные в рамках различных подходов, и вкладывать в понятия «конфликт» и «вооруженный конфликт» совершенно разный смысл. Дополнительную сложность в этом плане создает и тот факт, что до середины XX века общепринятого определения понятия «вооруженный конфликт» не существовало – вместо него использовались выражения «военный конфликт» или «война», которую К. Клаузевиц охарактеризовал как «продолжение политики иными средствами». Тем не менее, ставить знак равенства между понятиями «вооруженный конфликт» и «война» было бы преждевременно. Во-первых, очевидная граница между данными понятиями долгое время пролегала в юридической плоскости – существование войны напрямую зависело от официального объявления, а ее прямым следствием было введение в стране военного положения и, соответственно, переход органов государственной власти в особый режим функционирования. Во-вторых, генералом М.А. Гареевым и другими специалистами высказывалось мнение, что война – это «не только столкновение вооруженных сил, но и борьба в области политики, экономики, идеологии» [3, с. 86]. То есть, вооруженная борьба составляет лишь один из элементов противостояния, которое разворачивается между сторонами конфликта.

В 1949 году в рамках Женевских конвенций было утверждено определение понятия «вооруженный конфликт», под которым понималось «любое разногласие, возникающее между двумя государствами и приводящее к действиям лиц из состава вооруженных сил». Как видно из данного предложения, описываемый термин связывался исключительно с состоянием межгосударственного противоборства, что существенно ограничивало возможности его применения к разным типам конфронтацией. Уточнение приведенному определению было дано в документах «Международного трибунала по бывшей Югославии», в которых экспертами ООН была использована следующая дефиниция: «вооруженный конфликт имеет место всегда, когда в отношениях между государствами используются вооруженные силы или когда имеет место длительное вооруженное насилие между правительством и организованными вооруженными группами или между такими группами в рамках одного государства» [12, с. 133-135]. Как видно, это определение отличается гораздо большей широтой и охватывает боевые действия не только межгосударственного, но и немеждународного характера. Обращает на себя внимание, что в приведенной цитате упоминаются три вида вооруженных конфликтов, разделенные по типу участников: между независимыми государствами, между законным правительством государства и оппозиционными силами, между негосударственными субъектами. Как ни странно, данная классификация во многом является прямым порождением конфликтологической мысли.

Вообще, начиная еще с Демокрита, ученые и философы стремились разделить вооруженные конфликты на два типа: международные и немеждународные. Общеизвестно изречение древнегреческого философа по данному вопросу: «Гражданская война есть бедствие для той и другой враждующей стороны, ибо и для победителей, и для побежденных она одинаково гибельна». Иными словами, с античных времен граница между этими типами носила не столько юридический, сколько морально-этический характер. Использование средств вооруженной борьбы при решении внутриполитических проблем считалось недопустимым, в то время как применение подобных рычагов воздействия к другим странам нареканий не вызвало. Характерно, что подобный взгляд сохранялся на протяжении веков до настоящего времени, поскольку конструктивные функции конфликтов, как правило, связывались и связываются с внешними войнами, а деструктивные – с вооруженными конфликтами немеждународного характера.

К примеру, дореволюционному российскому правоведу Ф.Ф. Мартенсу принадлежат такие слова: «Междоусобные войны всегда гораздо больше вызывают у воюющих чувство ненависти и возбуждают страсти, чем война между независимыми народами» [10, с. 189]. Это суждение разделял и один из основателей «теории элит» итальянский социолог Г. Моска, по мнению которого «войны с иностранцами» способствуют «определенному умиротворению» и дают выход «жажде конфликта», благодаря чему «уменьшается опасность, что она выльется в гражданские войны и внутренние распри» [11, с. 98]. Аналогичным образом отечественный исследователь, доцент РГГУ М.Г. Смирнов признает существование позитивного потенциала лишь за внешними столкновениями, которые «ведут к качественному изменению состояния общества». Его аргументами служат следующие суждения: «Многие государственные институты начинают выполнять специфические функции, порожденные войной. Вся жизнь и быт общества, его экономика перестраиваются, усиливается централизация власти, концентрация материальных и духовных сил страны в целях достижения победы» [13, с. 43].

Причина столь негативного отношения к междоусобным военным конфликтам состоит в том, что они долгое время не подпадали под действие «обычаев войны» и «права войны», поэтому применяемые в ходе них методы и средства до сих пор характеризуются бескомпромиссностью и порой даже бесчеловечностью. Часто сложность возникших противоречий ведет к непримиримости противостояния, когда война заканчивается лишь с победой одного из лагерей, а мирные способы урегулирования вообще не принимаются во внимание. Бескомпромиссность противостояния в значительной степени обусловлена тем обстоятельством, что противоборствующие лагеря нередко являются субъектами, не считающими себя обязанными соблюдать нормы международного гуманитарного права. Так, повстанцы часто бывают разобщены, не всегда придерживаются однозначного политического курса и могут не разбираться в правовых аспектах ведения боевых действий. К тому же, в условиях междоусобицы сложно ожидать от одной из сторон соблюдения правил ведения войны, если другая сторона сознательно их нарушает, чтобы таким образом нивелировать превосходство противника.

Для европейской научной мысли первым шагом на пути решения данной проблемы стала разработка научного определения данного типа конфликтов – создано оно было лишь в начале 2000-х годов группой исследователей, работавших под эгидой Международного института гуманитарного права, и звучало следующим образом: «немеждународные вооруженные конфликты являются вооруженными столкновениями, имеющими место в пределах территории одного государства, при этом вооруженные силы ни одного другого государства не участвуют в них на стороне, противостоящей центральному правительству» [25, с. 2]. К сожалению, данное определение имеет несколько изъянов – во-первых, оно не учитывает возможность вмешательства иностранных государств во внутренние конфликты на территории другого государства (интервенцию), во-вторых, не подразумевает возможность военного противоборства в ситуации отсутствия в стране центрального правительства, в-третьих, не содержит упоминаний о разновидностях вооруженных конфликтов немеждународного характера. Между тем, в науке таковых выделяется, как минимум, две: восстание (мятеж) и гражданская война.

Первая возникает как стихийно, так и организованно (в результате заговора против существующей политической власти); восставшие обычно придерживаются определенных лозунгов и даже могут иметь программные документы, но их социальная база ограничена. В восстании, в отличие от гражданской войны, чаще всего принимает участие одна социальная группа, интересы которой каким-то образом оказались ущемлены действующей властью. Вдобавок, восстание направлено против легитимного правительства, а гражданская война нередко разворачивается в стране, где таковое правительство отсутствует вовсе – собственно, как раз неготовность признать легитимность равного по рангу оппонента придает военно-политическому противостоянию особый накал и остроту. Иными словами, делить гражданские войны на симметричные (между равными по рангу оппонентами) и ассиметричные (между неравными по рангу оппонентами) не представляется возможным. Наконец, гражданская война возникает с одной стороны – при наличии объективных противоречий между социальными группами, а с другой – как следствие каких-либо непредвиденных событий, вызвавших дезинтеграцию общества. Это означает, что в отличие от международных конфликтов, внутренние вооруженные столкновения носят не активный, а реактивный характер. Помимо этого, одной из присущих гражданским войнам очевидных черт является внутренняя нестабильность страны, в которой протекает конфликт, проявляющаяся в самых разных сферах – от нестабильности территориального устройства и дестабилизации устоявшейся системы социальных связей до дисбаланса сферы денежного обращения, торговли, здравоохранения, транспорта и т.д.

Нередко бескомпромиссный характер гражданских войн связан с заметным повышением политической активности масс, которым свойственны такие черты как «односторонность и преувеличение», а они, по словам французского психолога Г. Ле Бона, знаменуют собой отказ от сомнений и колебаний. Массам «знакомы только простые и крайние чувства» [20, с. 31, 33], которые принимаются или отвергаются целиком. Поэтому политический противник, с которым идет фронтальное противостояние, воспринимается массой не иначе как объект уничтожения. Тем самым, в отличие от иных типов внутриполитических конфликтов, в ходе гражданских войн использование противниками средств военного насилия приобретает неограниченный характер, порождая абсолютизацию карательно-репрессивных методов управления, террор в отношении мирного населения, милитаризацию общества. Проблема эта стоит так остро, что в конце XX века европейские юристы называли перенесение принципов ведения внешних войн в сферу регулирования войн гражданских одной из своих главных задач [18, с. 140].

Сегодня в основу классификации подобных конфликтов, по-видимому, должна быть положена мотивация участников, которая, в конечном счете, зависит от типа события, подтолкнувшего их к открытой борьбе. То есть, совершенно понятно, что гражданская война может возникнуть, «или когда раскалывается примерно пополам армия и на одной территории возникают две враждебных государственности, или когда возникает неформальная вооруженная сила, по мощи сравнимая с армией» [7, с. 18], однако причины и предпосылки такового раскола нуждаются в уточнении. По мнению известного российского социолога П.А. Сорокина, «все гражданские войны в прошлом происходили от резкого несоответствия высших ценностей у революционеров и контрреволюционеров» [14, с. 142], то есть происходили под воздействием революции. Опыт современных исследований позволяет не согласиться с этим авторитетным мнением и утверждать, что наличие революционной нестабильности («неразберихи» по выражению заместителя Генерального секретаря ООН Ж.-М. Геэнно [19, с. 8]) является не единственной причиной гражданских войн. Можно выделить следующие их разновидности:

1) династические – имеют место в монархических государствах и вызваны борьбой за власть в стране между представителями правящей династии или конкурирующими династиями в условиях отсутствия общепризнанного наследника престола;

2) революционные – вызваны произошедшей в стране революцией, вследствие чего борьба ведется между ее сторонниками и противниками;

3) автономистские (сепаратистские) – имеют место в многонациональных или поликонфессиональных государствах и вызваны борьбой компактно проживающих этнических или религиозных групп за независимость или автономию;

4) индуцированные – возникают под влиянием примера извне или внешнего воздействия, часто при отсутствии объективных оснований.

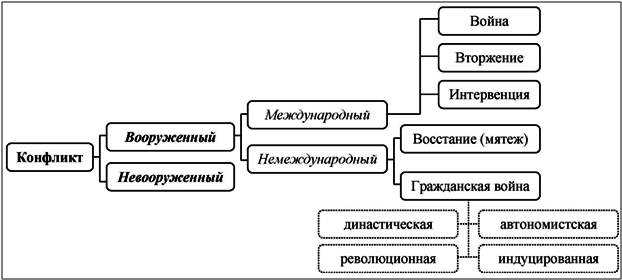

Основываясь на данных утверждениях, классификационную схему вооруженных конфликтов можно графически представить следующим образом:

Фактически, «толчком» к началу гражданской войны могут послужить события разного масштаба и значимости: революция, государственный переворот, смерть законного правителя, «полный распад правительственной власти в стране» [9, с. 13], принятие дискриминационного или антидискриминационного закона и т.д. При этом практически любая гражданская война по своей природе многомерна, то есть, порождена целым комплексом противоречий по значимым социальным, политическим, экономическим и иным вопросам, мирное разрешение которых оказалось невозможным или нежелательным хотя бы для одной из конфликтующих сторон. Отсюда, вполне логично, что протекает конфликт одновременно во всех названных областях и исключительно военными действиями не ограничивается. В свою очередь, многосторонность конфликта естественным образом приводит к его массовости, так как возникшие в обществе системные противоречия в той или иной степени затрагивают основную массу населения страны.

Вместе с тем, наука различает подобные конфликты и по другим признакам – к примеру, по месту проведения существуют локальные, экстерриториальные («экспортируемые») и трансграничные гражданские войны [1, с. 88-90]. Первые идут исключительно на территории одного государства; вторые имеют тенденцию к распространению на соседние страны из-за того, что одна из противоборствующих сторон преследует войска противника, пытающиеся скрыться на чужой территории; третьи – возникают между правительственными силами одного государства и негосударственными субъектами на территории другого государства, вследствие чего боевые действия идут по обе стороны границы.

Мало того, в рамках современных представлений можно выделить три формы интернационализации внутреннего вооруженного конфликта [5, с. 90-106]:

1) прямая поддержка группировок, участвующих во внутреннем противоборстве, разными государствами или группами государств;

2) вмешательство иностранного государства или группы государств в конфликт на стороне одной из противоборствующих группировок;

3) вмешательство иностранного государства или группы государств в конфликт с целью его урегулирования.

Такие случаи в истории международных отношений далеко не редки. Например, только в XX веке через интернационализацию прошли вооруженные конфликты в Финляндии в 1918 году (противников поддерживали в основном РСФСР, Германия и Швеция), в Испании в 1936–1939 годах (наиболее активными иностранными участниками в ней были Германия, Италия, Португалия и СССР), во Вьетнаме в 1957–1975 годах (в этом конфликте в разной степени принимали участие около 10 зарубежных стран), в Никарагуа в 1981–1990 годах и т.д. В вооруженном конфликте в России в 1918–1920 годах также участвовало также более десятка стран.

Общеизвестно, что гражданские войны и смуты могут быть спровоцированы международными конфликтами. В частности, эту тему затрагивал еще во второй половине XIX века публицист М.П. Драгоманов, об этом же феномене говорил и В.И. Ленин, используя тезис о «превращении империалистической войны в гражданскую войну» [8, с. 40]. Однако надо понимать, что верное и обратное утверждение. Хотя гражданская война является внутриполитическим по форме конфликтом, она имеет склонность к превращению в событие международного масштаба. Для объяснения сущности таких ситуаций в науке используется термин «интернационализированный вооруженный конфликт» или «смешанный конфликт», под которым понимаются «военные действия внутри страны, которые принимают характер международных» [15, с. 131]. Вновь обратимся к материалам МТБЮ: «в случае внутреннего вооруженного конфликта, начинающегося на территории государства, он может стать международным… если 1) другое государство вмешивается в этот конфликт, используя свои войска, или если 2) некоторые участники внутреннего вооруженного конфликта действуют от имени этого другого государства» [1, с. 71].

По всей видимости, ключевым в данной схеме является тот факт, что иностранное военное вмешательство ведет к интернационализации внутреннего вооруженного конфликта независимо от своей интенсивности [17, с. 37-83]. Так, численность воинского контингента, отправленного в другую страну для проведения военно-политических операций, решающего значения в данном вопросе не имеет. Даже минимальное количество зарубежных военспецов может изменить баланс сил и способствовать эскалации конфликта.

В XIX–XX веках интернационализация была обусловлена не столько инициативой международного сообщества, сколько стремлением самих участников внутреннего конфликта заручиться поддержкой из-за рубежа. Такого рода помощь должна была уравновесить силы или склонить «чашу весов» на сторону того из противоборствующих лагерей, кто смог заручиться поддержкой более могущественной державы. Поводом к интернационализации могло служить принципиальное неравенство сил (асимметрия в военно-техническом и политическом потенциале), нарушение противником общепринятых правил и законов, а также непропорционально большое число жертв с одной из сторон.

Сегодня наблюдается иная ситуация – широкое распространение получили операции по принуждению к миру, в рамках которых доминирующей стала последовательность «сила – право – мир». Ведь государства, как правило, не стремятся признавать существование вооруженного конфликта в рамках своих границ (даже в тех случаях, когда он очевиден), поэтому международному сообществу приходится использовать силовые методы остановки взаимного насилия. Этот механизм современные французские исследователи называют «гибридом из дипломатических и военных методов разрешения конфликтов». Силовое воздействие в этой системе не является главным элементом, но обойтись без него невозможно – как пишет французский генерал П. Сартр, «отказ от использования силы ради достижения целей миротворческой операции придает ей некий имидж, который не только не сдерживает деструктивные элементы, но и даже может спровоцировать их» [21, с. 10].

Подводя итоги, можно сделать вывод, что международные и немеждународные вооруженные конфликты (как в прошлом, так и сегодня) не только сходны по методам проведения, но и способны усиливать эскалацию друг друга. Особенно актуально это для гражданских войн, которые в равной степени могут быть, как порождены внешними конфликтами, так и инспирировать их начало.

Библиографический список

- Вите С. Типология вооруженных конфликтов в международном гуманитарном праве: правовые концепции и реальные ситуации. // Международный журнал Красного Креста. 2009. Том 91. №873.

- Война и мир в терминах и определениях. /Под ред. Д.О. Рогозина. М., 2004.

- Гареев М.А. Сражения на военно-историческом фронте. М.: Инсан, 2008.

- 25-летие Кубинского ракетного кризиса 1962 года. Конференция американских и советских политиков и ученых в Вашингтоне. // Вопросы истории. 2013. №3.

- Егоров С.А. Косовский кризис и право вооруженных конфликтов. // Международное право. 2000. №3.

- Зиммель Г. Человек как враг. // Избранное. Том 2. М.: Юрист, 1996.

- Кара-Мурза С.Г. Гражданская война (1918–1921) – урок для XXI века. М., 2003.

- Ленин В.И. Положение и задачи социалистического интернационала. // Полное собрание сочинений. Том 26. М.: Политиздат, 1969.

- Манжосов А.А. Международно-политические аспекты регулирования политической ситуации. // Московский журнал международного права. 2000. №4.

- Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. Том 1. СПб., 1898.

- Моска Г. Правящий класс. // Социологические исследования. 1994. №12.

- Паулюс А., Вашакмадзе М. Ассиметричная война и понятие вооруженного конфликта – попытка разработать концептуальную модель. // Международный журнал Красного Креста. 2009. Том 91. №873.

- Смирнов М.Г. Вооруженный конфликт немеждународного характера: международно-правовой аспект. М.: Норма, 2014.

- Сорокин П.А. Причины войны и условия мира. // Социологические исследования. 1993. №12.

- Стюарт Дж.Г. К единому определению вооруженного конфликта в международном гуманитарном праве: анализ интернационализированного вооруженного конфликта. // Международный журнал Красного Креста. 2003. Том 85. №850.

- Шмитт К. Понятие политического. // Антология мировой политической мысли. Том 2. М., 1997.

- Cryer R. «The fine art of friendship»: jus in bello in Afghanistan. // Journal of Conflict and Security Law. 2002. Vol. 7. №1.

- Current Problems of International Law: Essays on the UN and the Law of Armed Conflict. /Ed. By A. Cassese. Milano, 1975.

- Guehenno J.-M. Robust Peacekeeping: Building Political Consensus and Strengthening Command and Control. // Robust Peacekeeping: the Politics of Force. New-York: Center on International Cooperation, 2009.

- Le Bon G. Psychologie der Massen. Leipzig, 1919.

- Sartre P. Making UN Peacekeeping More Robust: Protecting the Mission, Persuading the Actors. New-York: International Peace Institute, 2011.

- Steinmetz S.R. Der Krieg als sociologisches Problem. Amsterdam: W. Versluys, 1899.

- Steinmetz S.R. Die Philosophie des Krieges. Leipzig: J.A. Barth, 1907.

- Steinmetz S.R. Soziologie des Krieges. Leipzig: J.A. Barth, 1929.

- The Manual on the Law of Non-International Armed Conflict. /Ed. by M.N. Schmitt, C.H.B. Garraway, Y. Dinstein. Sanremo, 2006.