Принято считать, что валовый внутренний продукт страны определяется как с позиций источников его формирования, так и с позиций направления его использования.

Валовый внутренний продукт характеризуется как добавленная стоимость, произведенная во всех отраслях экономики резидентами страны за определенный период времени, за вычетом стоимости промежуточного потребления. Это дает возможность определить добавленную стоимость (включая торгово-транспортные наценки и налоги на продукты).

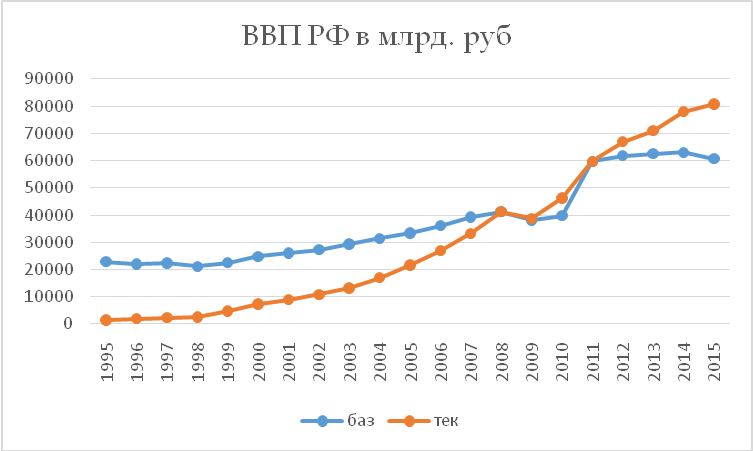

Показатель ВВП утверждается в России Федеральными законами о федеральном бюджете. Для корректности расчета производится прогноз показателя ВВП и инфляции, причем рассматриваемый показатель определяется как в номинальном, так и в реальном выражении (в текущих ценах и в ценах базисного периода, выбранного Росстатом). На графике представлены объем произведенного ВВП России за 1995-2015 гг. в текущих и базисных ценах 2008 и 2011 гг.). Как видим, динамика показателей

Рис. 1

Источник: Росстат

отражает похожую тенденцию до 2011 г.: рост до кризисного 2008 г., кризисный период 2008-2010 гг. (что особенно хорошо видно на графике базисных цен), скачок в 2011 г. ВВП в базисных ценах практически колеблется возле одного уровня (59-63 млрд руб), в то время как ВВП в номинальном выражении показывает рост. По нашим предположениям, такой рост носит скорее инфляционный характер.

ВВП по источникам формирования доходов (распределительный метод) рассчитывается следующим образом:

ВВП = ОТ + ВПр + ЧН, где

ОТ – оплата труда наемных работников;

ВПр – валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы;

ЧН – чистые налоги на производство и импорт (за вычетом субсидий)

Таким образом, этот метод представляет ВВП как сумму вознаграждений владельцев факторов производства. В ВВП включаются доходы всех субъектов, осуществляющих свою деятельность в географических рамках данной страны, как резидентов (граждан, проживающих на территории данной страны, за исключением иностранцев, которые находятся в стране менее года), так и нерезидентов. Также в расчет этого показателя включаются косвенные и прямые налоги на предприятия, амортизация, доходы от собственности и нераспределенная часть прибыли.

Валовая прибыль экономики – часть добавленной стоимости, остающейся у производителей после вычета расходов по оплате труда и налогов. Ниже приводится таблица, иллюстрирующая алгоритм расчета ВВП по источникам формирования[1].

В табл. 1 приведена структура ВВП РФ по источникам формирования доходов.

Табл. 1. Структура ВВП России по видам первичных доходов (в процентах к ВВП) на 01.02.2015 г.

|

Показатели |

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

| ВВП, в т. ч. |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

| - оплата труда наемных работников |

46,7 |

47,4 |

52,6 |

49,7 |

49,6 |

50,2 |

51,8 |

52,0 |

| - чистые (за вычетом субсидий) налоги на производство и импорт |

19,1 |

19,9 |

16,7 |

17,7 |

19,4 |

15,9 |

15,2 |

15,6 |

| - валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы |

34,2 |

32,7 |

30,7 |

32,6 |

31,0 |

33,9 |

33,0 |

32,4 |

Источник: Росстат

Из таблицы видно, что в структуре в послекризисный период растет доля статьи, связанная с оплатой труда наемных работников (с 50% до 52%; для сравнения: в экономике США выплаты наемным работникам составляют примерно 70% национального дохода[2]), величина налогов на производство и импорт с 2011 г. снижается (с 19% до 15%), а доля валовой прибыли и доходов не имеет выраженной тенденции и колеблется в пределах 30-32%. Под смешанными доходами в статистике национальных счетов понимается валовая прибыль некорпоративных частных организаций.

Формирование ВВП по использованию располагаемого дохода, т.е. по расходам, выглядит следующим образом:

ВВП = РК + ВН +ЧЭ,

РК – расходы на конечное потребление; ВН – валовое накопление; ЧЭ – чистый экспорт.

Вместе с тем, расходы на конечное потребление складываются из:

- Расходов на конечное потребление домохозяйств, органов госуправления, некоммерческих организаций, обслуживающих домохозяйства;

- Валового накопления (основного капитала и изменения запасов материальных оборотных средств);

- Чистого экспорта (разницей между экспортом и импортом товаров и услуг)

Структура этих статей представлена ниже в табл. 2

Таблица 2. Структура валового внутреннего продукта России по использованию располагаемого дохода в 2007-2014 гг. (в текущих ценах, % к ВВП) на 01.02.2015 г.

|

2007 |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

| ВВП, в рыночных ценах, в т. ч. |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

| Расходы на конечное потребление |

66,1 |

66,7 |

75,4 |

70,2 |

67,1 |

69,1 |

72,5 |

73,2 |

| в т ч | ||||||||

| домохозяйств |

48,2 |

48,4 |

54,1 |

51,0 |

48,6 |

49,9 |

52,4 |

53,3 |

| гос управления |

17,3 |

17,8 |

20,8 |

18,7 |

18,1 |

18,8 |

19,7 |

19,5 |

| некоммерческих орг-й, обслуживающих домохоз-ва |

0,6 |

0,5 |

0,6 |

0,5 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

| Валовое накопление , в т.ч. |

24,2 |

25,5 |

18,9 |

22,6 |

25,0 |

24,9 |

22,8 |

20,3 |

| валовое накопление осн кап-ла |

21,0 |

22,3 |

22,0 |

21,6 |

21,4 |

21,9 |

21,8 |

20,6 |

| изменение запасов мат-х обор-х средств |

3,2 |

3,2 |

-3,1 |

0,1 |

3,6 |

2,9 |

1,0 |

-0,3 |

| Чистый экспорт (экспорт-импорт) |

8,6 |

9,2 |

7,4 |

8,1 |

8,5 |

7,3 |

5,9 |

7,2 |

| Стат расхождение |

1,1 |

-1,5 |

-1,8 |

-0,9 |

-0,6 |

-1,2 |

-1,2 |

-0,7 |

Источник: Росстат

Данные свидетельствуют, что соотношение расходов на конечное потребление и валовое накопление составляет ориентировочно 70:23, что является нормальной пропорцией для общественного воспроизводства. При этом расходы на потребление домохозяйств (семей) резко выросли в кризисный период (2008 г. – 75%) и после непродолжительного снижения (2010-2011 гг.: 67%-70%) снова растут и могут достигнуть своей «кризисной» величины. Возможно, эти расходы поддерживали позитивный тренд российской экономики в период 2010-2014 гг.

Валовое накопление представлено валовым накоплением основного капитала (около 21%), а также запасами оборотных средств (их изменение в послекризисный период: максимальное значение в 2011 г. – 4% с устойчивым снижением до условного 0% в 2014 г.). в целом это свидетельствует о падении темпов экономического роста

Для мира в целом инвестиционный коэфф-т достигает 20-22%. Это вложения в оборудование, недвижимость, сооружения, т.е. крупные инвестиции, без которых невозможно развитие экономики. В пиковые периоды роста экономики они могут достигать 45% (Китай), 30-35%(Япония).

Смещение пропорций в сторону потребления или накопления может свидетельствовать о приоритетах экономического развития. Инвестиции определенно приводят к «откладыванию» потребления «на потом» в надежде получить более высокий уровень жизни «в перспективе».

Теоретически валовые национальные сбережения должны трансформироваться в инвестиции в основной капитал, однако для нашей экономики характерен низкий уровень такой трансформации.

Следует также учесть, что сам показатель (ВВП) является недостаточно полным измерителем состояния экономики страны. Он может не учитывать или недостаточно учитывать следующие важные корректировки:

- Долю теневой экономики, связанной с производством не запрещенных законом товаров и услуг, связанное с незаконным перераспределением доходов и активов. Сюда относится занижение размеров оплаты труда работодателями с целью уклонения от уплаты налогов, налоговые схемы по оптимизации прибыли, искусственное завышение цен на государственные поставки и подряды (на строительные подряды, по разным данным – от 20% до 50%), на сложное технологическое оборудование – даже до 200%; искажение цен на ввозимые товары (для снижения пошлин), на оказанные услуги (для снижения НДС), на вывозимые товары (снижение налога на прибыль) и др.;

- Долю теневой экономики, связанной с незаконной деятельностью по производству товаров и услуг, продажа и распространение которых /владение которыми запрещено законом (наркотики, контрабанда итд.);

- Долю неформальной экономики – «неофициальный бизнес», связанный с производством рыночной продукции некорпоративными представителями сектора домохозяйств или оказанием частным образом предоставляемых услуг, а также нелегальное потребление других ресурсов и др.;

- Некоторые авторы[3] относят сюда также заведомо невозвратные выданные государством кредиты (как в денежной форме, так и в натуральной – например, поставка экспортного оружия)

Исследователи отмечают[4], что в рамках СНС теоретически нет необходимости разграничить незаконное и скрытое производство, т.к. оба должны быть включены в границы производства. По оценкам, размеры теневой экономики существуют везде и варьируются в пределах от 10 до 40% (в зависимости от уровня развития страны и, соответственно, развития статистической базы учета). В странах капиталистической полупериферии, к которым принято относить Россию (обозначая ее экономику как «переходную к рыночной»), Росстатом такое значение оценивается близко к 20-25%. По расчетам ряда экспертов, эта величина близка к 40-45%. Следует отметить, что доля теневого сектора зависит от состояния подъема/рецессии в экономике: на подъеме некоторая часть мелкого и среднего бизнеса может «выйти из тени», в ситуации спада, необходимости жесткой экономии – уйти в теневой оборот.

Объем ненаблюдаемой деятельности требует соответствующих корректировок величины ВВП, что вносит изменения во все этапы его расчета: от основного выпуска до промежуточного потребления и полученной в результате добавленной стоимости и др.

Указанные особенности, естественно, могут искажать не только объем показателя, его динамику, но и сложившиеся структурные соотношения входящих в него отраслей. Таким образом, ВВП как результирующий показатель состояния экономики (фазы цикла) требует дополнения и уточнения не только при оценке неучтенных экономических операций, но и в виде натуральных показателей (объема грузоперевозок, произведенной эл. Энергии, объемов жилищного строительства и проч.).

[3] Мовчан А. «Ошибка измерения. Почему состояние экономики России так трудно оценить». Режим доступа: http://worldcrisis.ru/crisis/2482311. Дата обращения – 25.10.2016 г.

Библиографический список

- Лызлов Д.В. Преимущества и недостатки ВВП как показателя социально-экономического развития страны// Российский внешнеэкономический вестник. – 2009. - № 2 (февраль);

- Национальные счета России в 2007-2011 гг.: Росстат. – М., 2015. – 302 с.

- Мовчан А. «Ошибка измерения. Почему состояние экономики России так трудно оценить». Режим доступа: http://worldcrisis.ru/crisis/2482311. Дата обращения – 25.10.2016 г.

- Пахотин С.К., Рыбакова О.И., Шлафман А.И. Обеспечение устойчивости развития добывающих предпринимательских структур в условиях поглощений -Чита: ЧитГУ, 2009.-196 с.

- Шлафман А.И. Признаки предпринимательских объединений//Известия Иркутской государственной экономической академии, №2 2010. – С. 8-12.

- Шлафман, А.И. Законодательное регулирование предпринимательства. Теоретические основы государственного регулирования предпринимательской деятельности/А.И. Шлафман//Российское предпринимательство. -2009. -№ 1. -C. 25-29.

- Шлафман А.И. Государственное регулирование интеграционных процессов современных предпринимательских структур//Нефть, газ и бизнес. 2011. № 4. С. 19-22.

- Ямароне Р. Основные экономические индикаторы. – М.: 2014 г. – с. 47