Введение. Региональная геоэкологическая оценка является одной из приоритетных и важнейших задач рационального природопользования и экономического развития регионов и территорий. Данная проблема рассмотрена на примере Горнозаводского района – одного из старейших горно-промышленных районов Урала. Район расположен в центрально-восточной части Пермского края, отдален относительно от основнх промышленных центров, характеризуется преимущественно природными горно-таежными условиями и локально – горно-промышленными и индустриальными площадными объектами.

Методика работ и материалы. Методология геоэкологических исследований базируется на основных принципах, изложенных в работах [1-5]. Методика геоэкологической оценки и районирования изложена в наших работах [5-7]. В основе фактических данных – исследования авторов по геоэкологическому, ландшафтно-геохимическому, неотектоническому картографированию Западного Урала и анализ других геологических и экологических данных. Содержания микроэлементов в почвах и подземных водах приводятся по отношению предельно-допустимым концентациям (ПДК), их значения приведены в работах [8-10].

Основные техногенные факторы и их воздействие на окружающую среду

Основные источники воздействия. Селитебные зоны района представляют 26 населенных пунктов (с общей численностью населения 35,2 тысячи человек; площадь района 7,14 тыс. км2) крупнейшие из них – г. Горнозаводск (15 тыс. человек), пгт. Пашия, Кусье-Александровский, Теплая Гора, Сараны, Промысла, Нововильвенский, Ст. Бисер, Медведка. Ведущими отраслями в структуре экономики района являются черная металлургия, машиностроение, производство стройматериалов, санитарно-технического оборудования лесная промышленность, геологодобыча и разведка. Местное значение имеет сельскохозяйственная, пищевая, хлебопекарная и легкая промышленность. Промышленность стройматериалов, занимающую ведущее место в структуре хозяйства района, представляют ОАО «Горнозаводскцемент», ЗАО «Пашийский металлургическо-цементный завод», ОАО «Теплогорский щебеночный комбинат». Черная металлургия представлена горнодобывающим предприятием – ОАО «Сарановская шахта «Рудная» – с крупнейшим месторождением страны хромитовых руд в пос. Сараны (основная продукциия предприятия – руда и концентраты хрома). Предприятия лесной промышленности: ОАО «Бисерский леспромхоз» и ОАО «Теплогорский леспромхоз», АО «Пашийский ЛПХ», АО «Воронежский ЛПХ», ООО «Лесная компания» и др. Дорожная сеть довольно хорошо развита в центральной части, в отдаленных частях от центра, дороги отсутствуют. Через район проходит Горнозаводская железнодорожная магистраль Пермь – Н.Тагил и автомобильная дорога краевого значения Кунгур – Соликамск – Горнозаводс и несколько магистральных газопроводов; расположены газоперекачивающие станции РАО «Газпром».

Оценка воздействия. На 2016 г. в районе накоплено (основными накопителями промышленных и бытовых отходов являются 43 организации, находящиеся на учете) 5 097,537 тыс. т отходов. Средний модуль техногенной нагрузки (по количеству отходов на 1 км2 площади) составил 282,8 т/ км2и по этому показателю район относится к территориям с очень высоким уровнем суммарной антропогенной нагрузки. Валовый выброс загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу в районе составил в последние годы: от стационарных источников загрязнения 44-48 тыс. т; от передвижных источников загрязнения – 2-3 тыс. т., всего – 46-52 тыс. т. Модуль атмотехногенной нагрузки в целом по району составляет 6-7 т хгод/км2. По уровню антропогенной нагрузки на атмосферный воздух район относится к среднему уровню. Сброс сточных вод в водные объекты района значительный, составляет более 5 млн. м3 с массой ЗВ 1-1,2 тыс. т. [11, 12]. Значительную опасность представляют трансграничное загрязнение р. Чусовой шестивалентрым хромом, поступающим в реку со сточными водами объединения «Хромпик» от г. Первоуральск Свердловской области.

Природно-геологические факторы воздействия на окружающую среду и геолого-экологические условия

Территория Горнозаводского района расположена полностью в пределах крупной тектонической структуры первого порядка – Уральской складчатой области (западной части Урало-Сибирской эпигерцинской области завершенной складчатости), в пределах двух тектонических структур второго порядка: Западно-Уральской внешней зоны складчатости (ЗУЗС) и Центрально-Уральского поднятия (ЦУП) [13, 14]. На территории широко развиты две группы природных геологических процессов – эндогенные и экзогенные. Из эндогенных процессов важнейшими являются современные тектонические движения, определяющие неотектонические условия и сейсмичность. Основными геологическими факторами являются геодинамически активные и сейсмоопасные зоны, крупные тектонические нарушения, региональные поля интенсивных геологических процессов), влияющие на экологические условия природной среды территории [15, 16].

Территория района по общему сейсмическому районированию (ОСР-97-С) относится к территориям 7-балльной сейсмической опасности. По схеме сейсмического районирования Среднего Урала масштаба 1: 1 000 000 (Кашубин и др., 1998), на рассматриваемой площади выделены потенциально сейсмоопасные зоны, протягивающиеся в северо-западном направлении. По картам неотектонической активности и геодинамических активных зон Пермского края (Копылов и др., 2004ф, 2011, 2014), в пределах данного района выделяются 3 группы геодинамические активных зон и участков, линейно вытянутых в субмеридионально-северо-западном направлении. Все они контролируются древними глубинными тектоническими разломами выделенным по геофизическим данным (Кассин и др., 1985ф) и высокой плотностью разломов земной коры, линеаментов и мегатрещин по материалам аэрокосмогеологических исследований. На западе выделяется Пашийско-Кусьинская геодинамическая зона с площадью около 706 км2, расположенная в пределах одноименной структурно-тектонической депрессии в пределах ЗУЗС и на границе с ЦУП. В центральной части района три геодинамические зоны: Нововильвинская (182 км2), Сарановская (183 км2) и Вижайская (110 км2) образуют вторую группу геодинамически активных зон. В восточной части района выделена Теплогорская геодинамическая зона (307 км2), состоящая из ряда более локальных и активных участков [17-18].

Эколого-гидрогеохимические и геохимические условия

Эколого-гидрогеохимические условия. На рассматриваемой территории по материалам региональных геоэкологических исследований (Копылов и др., 2001ф, 2012, ) расположены 2 гидрогеохимические аномальные зоны (АЗ): Усьвинская и Койвинская АЗ. Усьвинская АЗ частично расположена в северо-западной части (площадь 250 км2), в бассейне р. Усьвы. Приурочена к водоносным подразделениям рифейско-вендских терригенных и метаморфических кварцитовидных пород [20, 21]. Изоминеры соответствуют значениям 0,2-0,5 г/дм3. Площадными являются аномалии по Mn (до 2,6 ПДК); в основном АЗ сформирована точечными аномалиями: Be (до 13), Cd (до 8), Ni (до 7,5), Cr (до 2,5), Pb (до 1,6 ПДК). Койвинская гидрогеохимическая АЗ занимает весь юго-запад и центральную часть района (площадь 2375 км2), в бассейнах рр. Чусовой, Койвы, Вижая, Чизмы. Приурочена к водоносным подразделениям ассельско-артинских терригенных, средне-верхнекаменноугольных карбонатных и терригенно-карбонатных, девонско-нижнекаменноугольных терригенно-карбонатных, рифейско-вендских и девонских терригенных и метаморфических кварцитовидных пород. Изоминеры соответствуют значениям 0,2 г/дм3 и менее г/дм3. Площадными аномальными элементами являются: Cd (до 25 ПДК), Mn (до 15,4), Ti (до 9,2); точечными: Ba (до 6), Pb (до 1,6), Ni (до 1,5 ПДК). Установлено несколько точек с очень высоким содержанием Р (1 класс опасности) – до 2860 ПДК [10, 22].

Эколого-геохимические условия.

На рассматриваемой территории по материалам ландшафтно-геохимических исследований (Копылов и др., 2004ф, 2012) расположены 3 крупных геохимические аномальные зоны: Усьвинская, Койвинская и Среднечусовская АЗ.

Усьвинская геохимическая АЗ расположена в северной и северо-западной части района, в бассейне верховьев рр. Усьвы и Вильвы, в пределах ЦУП, на площади 1690 км2. Выделяется как площадная аномалия по: Pb (1-6,7 ПДК), Zn (1,4-4,5),Cd (10-80), Be (1-4,0), Cr (1-18,7), Mn (1-2,7), Ti (1-1,4), Zr (1-5,0), Ga (1-2,0). С локальным распространением: Р (10-15), Ni (1-1,3), Cu (1-24,3), Ва (1-1,5), V (1,0), Ва (1-3,2), Sn (3,3 ПДК). Койвинская геохимическая АЗ расположена в восточной части района, в бассейне р. Койвы в ее верхнем и среднем течении, в пределах ЦУП, на площади 1383 км2. Выделяется как площадная аномалия по: Pb (1-6,7 ПДК), Zn (1,4-2,7), Р (15), Mn (1-4,0), Ga (1-2). С локальным распространением: Be (1-4), Cu (1-4,5), Ва (1,6), V (2), Ва (1-3,2), Ti (1-1,4), Zr (1-3,3 ПДК). Среднечусовская геохимическая АЗ расположена в юго-западной части района, в бассейне р. Чусовой, долинах рр. Койвы, Кумыш. В структурно-тектоническом отношении расположена в пределах ЗУЗС, на площади 818 км2. Выделяется как площадная аномалия по: Pb (1-3,3 ПДК), Be (1-6), Ni (1-1,5), Cr (1-5,3), Cu (1-9,1), Mn (1-2,7), Ti (1-2), Ga (1-2). С локальным и точечным распространением: Zn (1,4-1,8), Cd (10-30), V (1-4,7), Ba (1-1,6), Zr (1-3,3 ПДК). Генетическая природа этих аномальных зон в основном комплексная с различной долей двух групп факторов – природной и техногенной. Отмечается приуроченность отдельных аномалий к населённым пунктам, автомобильным и железнодорожным магистралям, промышленным, сельскохозяйственным и селитебным зонам; при этом значительные их части в пределах промзон классифицируются, как природно-техногенные. Собственно техногенные аномалии имеют в плане локальный мозаичный характер, к ним относятся техногенные загрязненные участки в пределах любых территорий и зон [8, 9, 23, 24].

Комплексная оценка экологического состояния природной среды

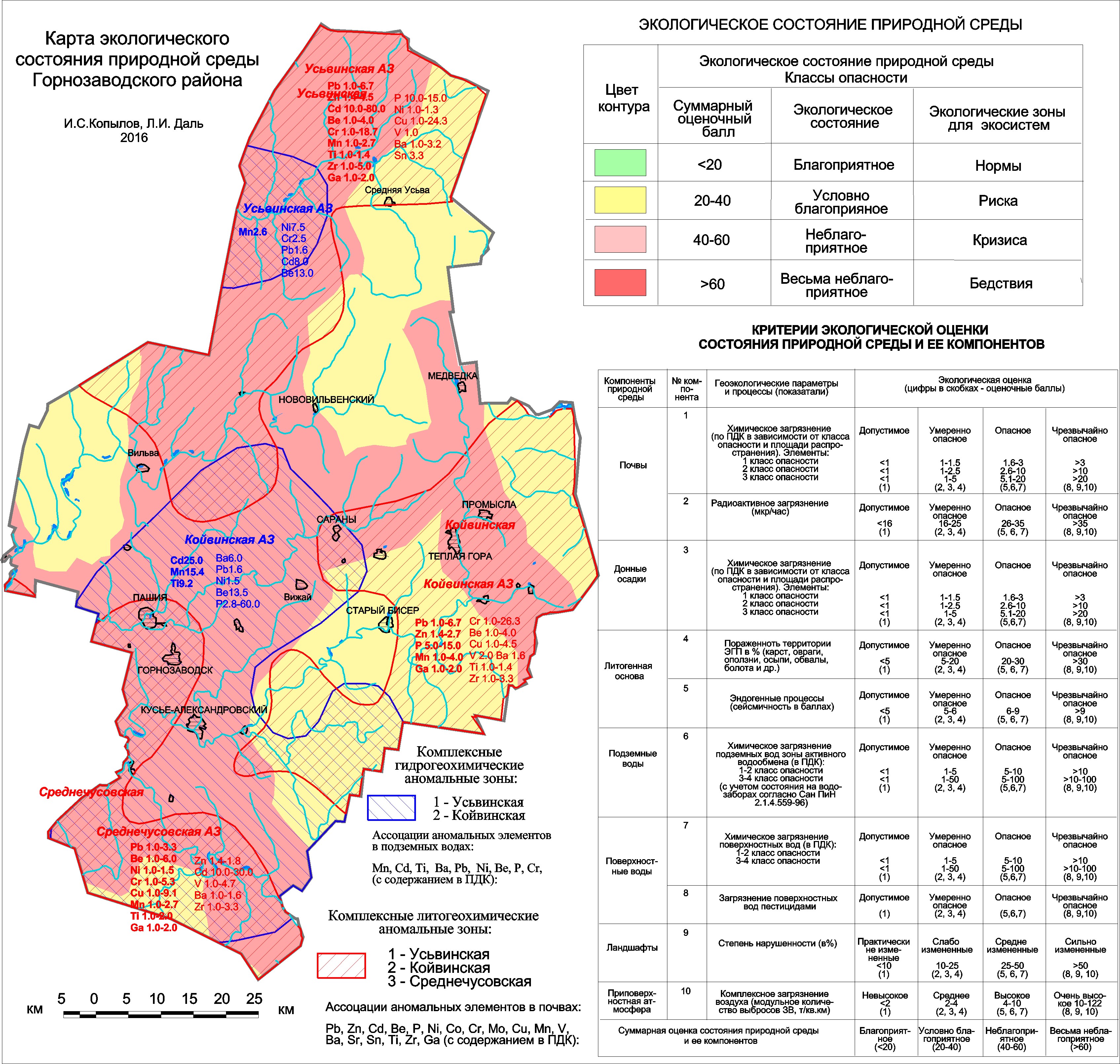

Анализ комплексных геоэкологических исследований, районирования территорий по техноприродным опасностям развития чрезвычайных ситуаций с экологическими последствиями Пермского края [5, 25-27] позволяет дать следующую интегральную оценку экологического состояния природной среды для Горнозаводского района.

С учетом основных оценочных критериев состояния окружающей среды: геодинамической активности, сейсмичности, пораженности территории опасными геологическими процессами, степени нарушенности ландшафтов, степенью загрязнения (химическое, радиоактивное, пестицидное и др.) различных природных сред – почв, подземных вод зоны активного водообмена, поверхностных вод, донных осадков рек и водоемов, комплексного загрязнения воздуха (ранжированые по 4 классам экологического состояния в соответствии с [2], практически весь район характеризуется условно благоприятными и неблагоприятными экологическими условиями.

Территории с условно благоприятными экологическими условиями занимают площади преимущественно в восточной части района, занимая площадь около 40 %. К ним отнесены территории с природными ландшафтами (здесь условно-естественные леса сочетаются с крупными болотными массивами, гольцами в горных районах); преобладают природно-антропогенные ландшафты; ограниченно развиты сельскохозяйственные антропогенные ландшафты. В целом, характерна удовлетворительная (малая) и напряженная (средняя) степень нарушенности среды, которая характеризуется регулярным проявлением разных по интенсивности и локальных по распространенности природных и техногенных экологически неблагоприятных процессов и явлений. Геохимические аномалии характеризуются умеренно-опасной степенью загрязнения, в основном не превышают 1,5-5 ПДК (в зависимости от классов опасности); выделяются отдельные локальные и точечные геохимические аномалии с более высоким уровнем ПДК. Данные территории отвечают категории экологического риска.

Территории с неблагоприятными экологическими условиями занимают большие площади, особенно в центральных и северных частях районах, а также в юго-западной и юго-восточной частях района. Общая их площадь до 60% территории. К ним отнесены территории с природно-антропогенными и антропогенными ландшафтами, селитебные и промышленные зоны, занимающие значительные площади. Преобладает напряженная (средняя) степень нарушенности среды, в промышленных районах отмечается кризисная степень нарушенности среды, которая характеризуется также регулярным проявлением умеренно опасных природных и техногенных процессов (карст, эрозия, опасные экзогенные процессы гравитационного типа и др.). Выделяются обширные геохимические аномалии, часто с опасной степенью загрязнения (до 3-80 ПДК в зависимости от классов опасности). Данные территории отвечают категории экологического кризиса (рис. ).

Геоэкологический потенциал и устойчивость природных комплексов

В настоящее время при экологической оценке территорий также используется понятие экологического (геоэкологического) потенциала природных систем и комплексов. Понятие «экологический потенциал» предложил Н.Ф. Реймерс [28], определив его как способность природных систем отдавать необходимую человечеству продукцию или производить полезную для него работу. Его носителем является способность природы к самовосстановлению. Чем большим потенциалом устойчивости обладают экосистемы – тем больше чистого водуха, воды, пищи достанется, в конечном счете, человеку.

Рис. Карта экологического состояния природной среды Горнозаводского района

Рис. Карта экологического состояния природной среды Горнозаводского района

Устойчивость экосистем – это сложный комплекс адаптивных реакций, позволяющий ассимилировать загрязнение среды. Для интегральной характеристики экологического потенциала природных экосистем используется комплекс показателей характеризующих массу, продуктивность и структурное разнообразие сохранившихся участков живой природы. На основе анализа ландшафтно-геологических систем составлена карта геоэкологического потенциала и устойчивости природных комплексов района с ранжированием по 4 уровням геоэкологической устойчивости – от очень низкой до высокой. На территории Горнозаводского района отмечается преобладание средней экогеохимической и геодинамической устойчивости природных комплексов (60% территории), высокой – (30 %, в основном в северной части, на площади, окружающей территории заповедник «Басеги»), участки с низкой и очень низкой устойчивостью (10 %) расположены локально.

Заключение. Основные экологические проблемы Горнозаводского района связаны с интенсивным загрязнением атмосферного воздуха и водоемов и почв промзон и территорий освоения месторождений полезных ископаемых, с интенсивным нарушением природных ландшафтов лесных и земельных ресурсов. Геолого-экологическую опасность также представляет развитие природных и природно-техногенных, экзогенных геологических процессов, особенно провальных явлений, связанных с активной неотектоникой и карстом. Необходима постановка детальных геоэкологических исследований и мониторинга на участках развития опасных геологических процессов, геохимических аномалий в зонах с высокой геодинамической активностью.

Статья оставлена в рамках мероприятий ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 гг.».

Библиографический список

- Теория и методология экологической геологии / Трофимов В.Т. и др. Под ред. В.Т. Трофимова. М.: Изд-во МГУ, 1997. 368 с.

- Методические указания по составлению эколого-геологических карт масштаба 1:1 000 000-500 000. М.: ВСЕГИНГЕО, 1994. 27 с.

- Копылов И.С. Научно-методические основы геоэкологических исследований нефтегазоносных регионов и оценки геологической безопасности городов и объектов с применением дистанционных методов // автореферат дис. … доктора геолого-минералогических наук: 25.00.36 / Уральский государственный горный университет. Пермь, 2014. 48с.

- Копылов И.С. Концепция и методология геоэкологических исследований и картографирования платформенных регионов // Перспективы науки. 2011. № 8 (23). С. 126-129.

- Копылов И.С. Принципы и критерии интегральной оценки геоэкологического состояния природных и урбанизированных территорий // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6.

- Копылов И.С., Даль Л.И. Геоэкологические оценка состояния природной среды Коми-Пермяцкого округа // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2.

- Копылов И.С., Карасева Т.В., Гершанок В.А. Комплексная геоэкологическая оценка горно-промышленных районов северного Урала // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 84. С. 113-122.

- Копылов И.С. Особенности геохимических полей и литогеохимические аномальные зоны Западного Урала и Приуралья // Вестник Пермского университета. Геология. 2011. № 1. С. 26-37.

- Копылов И.С. Закономерности формирования почвенных ландшафтов Приуралья, их геохимические особенности и аномалии // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4.

- Копылов И.С. Формирование микроэлементного состава и гидрогеохимических аномальных зон в подземных водах Камского Приуралья // Вестник Пермского университета. Геология. 2014. № 3 (24). С. 30-47.

- Доклады о состоянии и об охране окружающей среды Пермского края за 2000-2015 гг. / Официальный сайт «Природа Пермского края»: http://www.permecology.ru.

- Даль Л.И., Копылов И.С. Региональные техногенные факторы и их воздействие на природную среду Пермского края // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 7.

- Копылов И.С., Наумов В.А., Наумова О.Б., Харитонов Т.В. Золото-алмазная колыбель России. Пермь: Перм. гос. нац. иссл. ун-т. 2015. 131 с.

- Копылов И.С., Коноплев А.В. Геологическое строение и ресурсы недр в атласе Пермского края // Вестник Пермского университета. Геология. 2013. № 3 (20). С. 5-30.

- Копылов И.С. Геологические факторы формирования геоэкологических условий // Исследования в области естественных наук. – 2015. № 6 [Электронный ресурс]. URL:http://science.snauka.ru/2015/06/10233 (дата обращения: 29.06.2015).

- Копылов И.С., Коноплев А.В., Ибламинов Р.Г., Осовецкий Б.М. Региональные факторы формирования инженерно-геологических условий территории Пермского края // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 84. С. 102-112.

- Копылов И.С. Линеаментно-блоковое строение и геодинамические активные зоны Среднего Урала // Вестник Пермского университета. Геология. 2011. № 3. С. 18-32.

- Копылов И.С. Линеаментно-геодинамический анализ Пермского Урала и Приуралья // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6.

- Копылов И.С. Геодинамические активные зоны Приуралья, их проявление в геофизических, геохимических, гидрогеологических полях // Успехи современного естествознания. 2014. № 4. С. 69-74.

- Копылов И.С. Основные водоносные комплексы Пермского Прикамья и перспективы их использования для водоснабжения // Успехи современного естествознания. 2014. № 9-2. С. 105-110.

- Копылов И.С. Подземные воды западного склона Среднего Урала и их перспективы для водоснабжения // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 6-3. С. 460-464.

- Копылов И.С. Гидрогеохимические аномальные зоны Западного Урала и Приуралья // Геология и полезные ископаемые Западного Урала. 2012. № 12. С. 145-149.

- Копылов И.С. Литогеохимические закономерности пространственного распределения микроэлементов на Западном Урале и Приуралье // Вестник Пермского университета. Геология. 2012. № 2. С. 16-34.

- Копылов И.С. Эколого-геохимические закономерности и аномалии содержания микроэлементов в почвах и снежном покрове Приуралья и города Перми // Вестник Пермского университета. Геология. 2012. № 4 (17). С. 39-46.

- Копылов И.С., Даль Л.И. Типизация и районирование ландшафтно-геохимических систем // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2.

- Копылов И.С., Коноплев А.В. Методология оценки и районирования территорий по опасностям и рискам возникновения чрезвычайных ситуаций как основного результата действия геодинамических и техногенных процессов // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1.

- Копылов И.С., Лунев Б.С., Наумова О.Б., Маклашин А.В. Геоморфологические ландшафты как основа геоэкологического районирования // Фундаментальные исследования. 2014. № 11-10. С. 2196-2201.

- Реймерс Н.Ф. Природопользование: словарь-справочник. М.: Мысль, 1990. 637 с.