Актуальность. В тяжелых экономических и демографических условиях современной России проблема профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) среди новорождённых детей приобретает особую социальную значимость: совершенствование качества оказываемых медицинских услуг способствует снижению заболеваемости и летальности новорожденных от внутрибольничных инфекций [1], тем самым позволяет повысить удовлетворённость населения медицинской помощью [2], снизить экономические расходы на лечение инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и улучшить демографическую ситуацию. В свою очередь, минимизация инфицированности в акушерских стационарах способствует снижению распространенности гнойно-септических заболеваний среди новорожденных после выписки из стационара в период до 10 дней, что также имеет большую социальную значимость и характеризует качество оказания медицинской помощи. Несмотря на многочисленную работу по профилактике инфекций, связанных с медицинской помощью, проблема внутрибольничного инфицирования остаётся важнейшей актуальной проблемой в акушерских стационарах. По данным разных авторов, одной из основных причин роста заболеваемости ИСМП является селекция и формирование госпитальных штаммов, обладающих высокой вирулентностью и множественной лекарственной устойчивостью [3,4]. Так, В Тюменской области с 2009 по 2012 год зарегистрировано 1239 случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), вызванных культивируемыми бактериями. Наибольшее количество заболеваний зарегистрировано в хирургических стационарах (610 случаев), а также среди новорожденных и родильниц (368 случаев), что дает основание для совершенствования противоэпидемических и профилактических мероприятий в этих ЛПУ, направленных на снижение заболеваемости ИСМП [3]. В Родильном доме №2 была разработана программа в соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденным постановлением главного санитарного врача РФ №58 от 18.05.2010 г., зарегистрированным Министерством юстиции 9.08.2010 и введенным в действие 17.09.2010. – IV глава «Профилактика внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах» [5], включающая в себя совокупность организационных мероприятий по уходу и содержанию пациентов, направленных на снижение заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи. Среди данных мероприятий наибольшая роль отводится использованию стерильного комплекта одежды одноразового пользования при приеме родов, в том числе использование одноразовых перчаток отдельно для каждого новорожденного [5,6], минимальный контакт медицинского персонала с новорожденным, борьба за грудное вскармливание [5], допускается использование матерью личной одежды для новорожденного (пеленки, распашонки, ползунки, одноразовые подгузники промышленного производства), партнерские роды и свободный доступ для посещения родственниками родильницы и новорожденного в послеродовой период как фактор борьбы с внутригоспитальными штаммами [7, 8], отказ от хирургического удаления пуповинного остатка у новорожденного. Активно практикуется чтение лекционного материала родильницам по уходу за ребенком во время их пребывания в акушерском стационаре, что также является мерой профилактики ИСМП. Помимо организационных мероприятий по уходу и содержанию пациентов программа включает производственный контроль биологической безопасности акушерского стационара в содружестве с технологией РОУС – технология дезинфекции помещений и оборудования с помощью аэрозольного распыления генератором «Ультраспрейер» дезинфектанта на основе перекиси водорода. Реализация этой программы позволила достигнуть более высокого уровня биологической безопасности медицинских услуг [9], оказываемых пациентам в акушерском стационаре, что вносит большой вклад в снижение заболеваемости и летальности среди новорожденных, и, соответственно, способствует демографическому и экономическому благополучию Тюменской области.

Цель исследования. Провести анализ эффективности организационных мероприятий по снижению заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, у новорожденных детей в Родильном доме № 2 г. Тюмень.

Материалы и методы исследования: проведён ретроспективный анализ годовых отчётов заболеваемости новорождённых инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, в Тюменской области. Проведён анализ эффективности технологии РОУС, действующей в Родильном доме №2 г. Тюмень. Были выделены две группы: группа наблюдения, моментом создания которой явилось начало использования в стационаре генератора «Ультраспреер»; группа контроля, которая охватывала период времени, когда в стационаре дезинфекция осуществлялась рутинным методом орошения поверхностей. В качестве измерителя результативности использовались данные бактериологических исследований смывов, отбираемых ежеквартально в процессе работы стационара с объектов производственной среды, рук и одежды персонала, родильниц, а также материала, набираемого с различных биотопов новорождённых детей для оценки динамики уровней и структуры микробной колонизации в период их пребывания в роддоме №2 в 2005-2015 гг.

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что технология аэрозольного распыления дезинфектантов уменьшила интенсивность контаминации объектов производственной среды неферментирующими грамотрицательными бактериями. В группе наблюдения шансы встречаемости этих микробов на объектах производственной среды по сравнению с группой контроля, снизились в 2 раза (ДИ 1,1–3,6). Кроме этого, индекс полирезистентности (ИПР) к десяти индикаторным антибиотикам у микробов, обнаруженных в смывах, отобранных в опытной группе, был на 9,2% ниже, чем в группе контроля (28,4 против 37,56%). Наиболее значимые результаты получены в комнатах гигиены и санузлах, где ИПР бактерий сократился на 34,1% (с 41,9 до 27,6%).

Ключевую роль в этом сыграл процесс, обеспечивающий биологическую безопасность санитарно-технического оборудования, установленного в санузлах и комнатах гигиены [2].

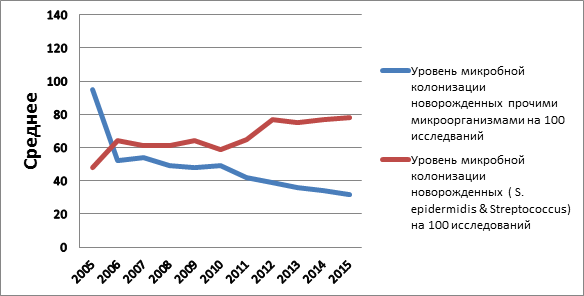

Как демонстрирует рисунок 1 главным достижением программы, направленной на борьбу с заболеваемостью инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, явилось изменение структуры микрофлоры, колонизирующей новорожденных. Так если в 2005 г. в структуре этой микрофлоры доля S.epidermidis & Streptococcus

была крайне мала, то в последние годы эти микробы стали доминировать.

Рис.1. Динамика уровней и структуры микробной колонизации новорожденных в период их пребывания в роддоме №2 в 2005-2015 гг. (данные на 100 исследований)

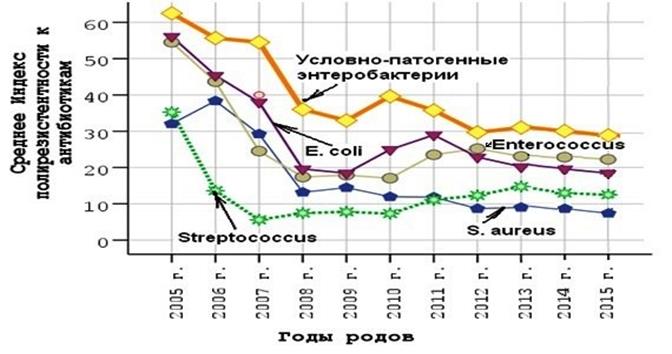

Согласно рисунку 2 изменения структуры микрофлоры, колонизирующей новорождённых, сопровождались снижением её резистентности к индикаторным антибиотикам.

Рис.2 Динамика и уровни индекса полирезистентности к индикаторным антибиотикам у микрофлоры, колонизирующей новорожденных, во время их пребывания в роддоме №2 в 2005-2015 гг.

В результате к концу 2015 г. индекс полирезистентности, по сравнению с 2005 г., сократился в 3,0 раза, с 48,2% до 16,0%. В итоге индекс полирезистентности к индикаторным антибиотикам снижается практически у всех микробов, колонизирующих новорожденных (рис.3).

Рис.3. Динамика и уровни индекса полирезистентности к индикаторным антибиотикам у отдельных видов микробов, колонизирующих новорожденных, во время их пребывания в роддоме №2 в 2005-2015 гг.

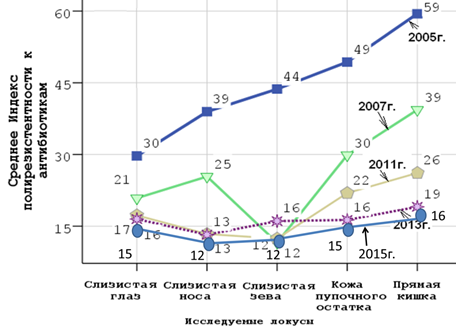

Важно подчеркнуть, что снижение угрозы колонизации новорожденных госпитальными штаммами отмечалось как в родовых боксах в момент рождения детей, так и в период их пребывания в послеродовом отделении (рис.4).

Рис.4 Динамика и уровни индекса полирезистентности к индикаторным антибиотикам у микробов, колонизирующих новорожденных, по дням их пребывания в роддоме №2 в 2005, 2007, 2011, 2013 и 2015 гг.

Из представленного рисунка видно, что к 2015 г. индекс полирезистентности к индикаторным антибиотикам у микрофлоры, колонизирующей детей в первые сутки их пребывания в роддоме снизился, по сравнению с 2005 г. в 4,2 раза, с 42% до 10%. На четвертые сутки кратность снижения составила 3,1 раза, с 50% до 16%.

Параллельно с этим снижение угрозы колонизации новорожденных госпитальными штаммами касалось и всех биотопов детей, как конъюнктивы, так и слизистых носа, зева, кожи пупочного остатка и кишечника (рис.5).

Так риск колонизации госпитальными штаммами конъюнктивы в 2015 г., по сравнению с 2005 г. снизился в 2,0 раза, слизистых носа и кожи пупочного остатка в 3,2 раза, а прямой кишки и слизистой зева в 3,7 раза.

Рис. 5 Динамика и уровни индекса полирезистентности к индикаторным антибиотикам у микробов, колонизирующих отдельные биотопы новорожденных, во время их пребывания в роддоме №2 в 2005, 2007, 2011, 2013 и 2015 гг.

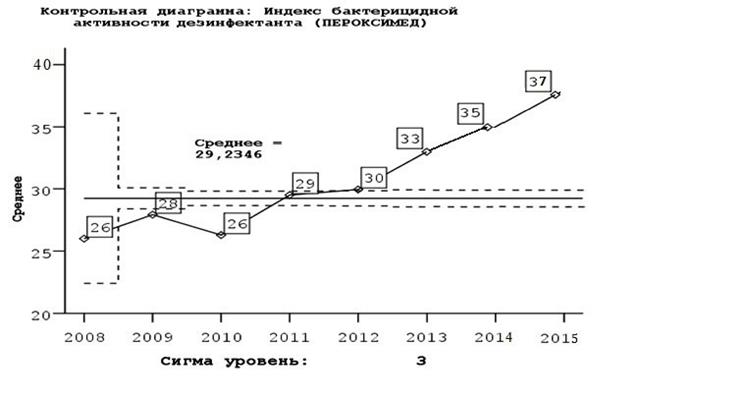

На фоне снижения резистентности к антибиотикам микрофлора, циркулирующая в роддоме, стала более чувствительной к дезинфектантам, используемым в роддоме для проведения текущей дезинфекции (рис.6).

Рис.6. Динамика и уровни индекса бактерицидной активности пероксимеда в отношении микробов, колонизирующих новорожденных, во время их пребывания в роддоме №2 в 2008-2015 гг.

Из представленного рисунка видно, что активность пероксимеда в отношении микробов, циркулирующих в роддоме в 2015 г., по сравнению с 2008 г., выросла в 1,4 раза, с 26 до 37.

Снижение резистентности микрофлоры к индикаторным антибиотикам и повышение ее чувствительности к дезинфектантам сопровождалось снижением инфекционной заболеваемости новорожденных на протяжении всего неонатального периода (рис.7).

Рис.7 Уровни и динамика инфекционной заболеваемости новорожденных, рожденных в роддоме №2 в период с 2005 по 2015 гг.

В результате к концу 2015г. уровень инфекционной заболеваемости новорожденных сократился, по сравнению с 2005-2006 гг. в 3,2 раза, с 48,93 до 15,20 случаев на 1000 живорожденных детей.

В таблице 1 приведены показатели заболеваемости новорожденных за 2005-2015 гг. по отдельным нозологическим группам. Видно, что снижение отмечалось по большинству нозологиям, за исключением ОРЗ и острых классических инфекций. Особенно сильно сократились инфекции кожи и подкожной клетчатки, а также инфекции органов чувств. Таким образом, уровни инфекционной заболеваемости за период реализации в роддоме программы производственного контроля сократились более чем в 7,5 раз.

Таблица 1. Уровни и динамика инфекционной заболеваемости новорожденных, рожденных в роддоме №2 в период с 2005 по 2015 гг.

|

Нозологические формы |

Среднегодовые показатели инфекционной заболеваемости на протяжении 28 дней от момента родов, на 1000 живорожденных детей |

|||||

|

2005- 2006 |

2007- 2008 |

2009- 2010 |

2011- 2012 |

2013- 2014 |

2015 | |

|

Генерализованные инфекции |

1,2 |

0,1 |

0,6 |

0,4 |

0,3 |

0,3 |

|

Инф.кожи и п/к клетчатки |

21,9 |

6,4 |

1,8 |

2,1 |

0,9 |

0,5 |

|

Инфекции органов чувств |

5,7 |

4,6 |

2,9 |

2,1 |

1,3 |

1,3 |

|

Др.инф.пер-ного пер-да |

8,3 |

4,3 |

3,7 |

4,1 |

2,2 |

1,3 |

|

в т.ч. врожденные инфекции |

2,5 |

1,6 |

2,0 |

1,7 |

0,9 |

0,8 |

|

Пневмонии (кроме врожденной) |

5,5 |

3,6 |

3,6 |

3,1 |

1,3 |

1,3 |

|

ОРЗ |

5,5 |

10,9 |

17,2 |

14,6 |

11,0 |

10,0 |

| Острые классические инфекции |

0,2 |

0,5 |

0,8 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

|

Пр. инфекции |

0,7 |

1,1 |

1,4 |

1,7 |

0,9 |

1,0 |

|

Всего инфекций |

48,9 |

31,6 |

31,9 |

28,4 |

18,2 |

15,8 |

|

Инфекций без ОРЗ |

43,4 |

20,7 |

20,7 |

13,7 |

7,2 |

5,8 |

Заключение. Профилактические мероприятия, проводимые в Родильном доме г.Тюмени, доказали свою эффективность в борьбе с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи. Данный факт объясняется внедрением программы, включающей в себя комплекс организационных мероприятий по уходу за пациентами, производственный контроль биологической безопасности акушерского стационара в содружестве с технологией РОУС. Реализация данной программы по борьбе с ИСМП в акушерском стационаре позволила снизить заболеваемость и летальность среди новорожденных и тем самым способствовала демографическому и экономическому благополучию Тюменской области.

Библиографический список

- Обухова Т.М., Парыгина О.Н. Эффективность организационных мероприятий для снижения заболеваемости инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, у недоношенных новорожденных детей // Медиаль. – 2015г. – №1. – С.51.

- Ребещенко А.П., Корначев А.С., Вакарина А.А., Катаева Л.В. Подходы к оценке результативности системы биологической безопасности акушерских стационаров // Материалы научно-практической конференции «От эпидемиологии к диагностике актуальных инфекций: подходы, традиции, инновации». – 2014г. – Т.4. – №.1. – С.88.

- Устюжанин Ю.В., Козлов Л.Б., Сахаров С.П., Диц Е.В.. Некоторые вопросы профилактики ИСМП в Тюменской области // Медицина и образование Сибири. – 2013г. – №.4.

- Дарьина М.Г., Мовчан К.Н., Светличная Ю.С. О показателях частоты встречаемости в учреждениях родовспоможения резистентных к антимикробным препаратам возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи// Медиаль. – 2015г. – №1. – С.47.

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», от 18.05.2010 г. – IV глава «Профилактика внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах».

- Методические рекомендации 3.5.1.0113 – 16 «Использование перчаток для профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в медицинских организациях».

- Приказ МЗ РФ № 345 «О совершенствовании мероприятий по профилактике внутрибольничных инфекций в акушерских стационарах» от 26.11.1997 г.

- Полякова В.А. «Практическое акушерство». Тюмень: ООО «Печатник», 2012г. – С.13.

- Ребещенко А.П, Корначев А.С., Вакарина А.А., Катаева Л.В.. Оценка результативности технологии аэрозольного распыления дезинфектантов в минимизации факторов, отвечающих за накопление резистентных штаммов на объектах производственной среды роддома // Материалы научно-практической конференции «От эпидемиологии к диагностике актуальных инфекций: подходы, традиции, инновации». – 2014г. – Т.4 - №1. – С.87-88.