Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований

в рамках проекта № 16-36-50074 “Выявление и исследование взаимосвязи количественных и качественных

характеристик ресурсов российской промышленности, их использования в условиях импортозамещения”.

В.В. Леонтьев отмечает, что «для понимания того какие действия необходимо предпринять, следует поработать с общей статистикой и такими общими терминами, как «развитие» [1, с. 366]. Каждая экономическая система – даже в слаборазвитой стране – имеет сложную внутреннюю структуру. Ее работа определяется внутренними связями между ее частями, также как движение стрелок определяется движением шестеренок внутри часового механизма». Таким образом, фундаментальной основой развития являются структурные элементы внутреннего потенциала, основными элементами которого являются экономические ресурсы. В своих работах по анализу структуры экономики с применением модели «затраты-выпуск» Леонтьев констатирует, что основными показателями данного анализа являются данные о потоках товаров и услуг «которые характеризуют экономическую деятельность страны». В системе межотраслевого анализа отражено взаимодействие между промышленностью и «остальными основными секторами системы». При этом характер взаимодействия показывает, что чем больше развита экономика сраны, тем больше похожа ее внутренняя структура на структуру других развитых стран. Следуя данной логике можно предположить, что уровень развития в отдельном периоде времени характеризуется определенным соотношением пропорций структуры отраслей и секторов, обеспечивающей высокие показатели экономического развития, непременно за счет снижения ресурсо- и капиталоемкости производства.

Ресурс «капитал» в целях настоящего исследования рассматривается только в части средств производства или как основные средства (основной капитал). При исследовании данного ресурса следует различать количественные и качественные параметры. При этом качественную характеристику объектов основных средств и вложений в основной капитал мы выражаем через форму собственности на них, а количественные характеристики – с помощью показателей наличия и состояния основного капитала, а также объема инвестиций в основной капитал.

Качество ресурса «основной капитал» мы связываем с господствующими формами собственности, представленными в Таблице 1.

Таблица 1 – Основные фонды по формам собственности(на конец года; по полной учетной стоимости)

|

Годы |

Млн. руб. (1990 г. – млрд. руб.) |

В процентах к итогу |

||||

|

все основные фонды |

в том числе по формам собственности |

все основные фонды |

в том числе по формам собственности |

|||

|

государственная |

негосударственная |

государственная |

негосударственная |

|||

|

1990 |

1927 |

1754 |

173 |

100 |

91 |

9 |

|

2000 |

17464172 |

4366043 |

13098729 |

100 |

25 |

75 |

|

2005 |

41493568 |

9543521 |

31950047 |

100 |

23 |

77 |

|

2010 |

93185612 |

17705266 |

75480346 |

100 |

19 |

81 |

|

2011 |

108001247 |

19440224 |

88561023 |

100 |

18 |

82 |

|

2012 |

121268908 |

21828403 |

99440505 |

100 |

18 |

82 |

|

2013 |

133521531 |

24033876 |

1,09E+08 |

100 |

18 |

82 |

Очевидно, что за период с 1990 г. в российской экономике произошла резкая смена форма собственности на основные средства – с государственной на преимущественно частную.

Проанализируем данные официальной статистики для выявления зависимости между качественной характеристикой объектов основных средств и вложений в основной капитал, выражающейся в форме собственности на них, и количественными характеристиками ресурса обрабатывающих производств России: по видам экономической деятельности и в региональном разрезе. Начнем анализ с показателя состояния основного капитала (Таблица 2).

Таблица 2 – Степень износа основных фондов, по отраслям экономики, в т.ч. по относящимся к высокой, средней, и низкой степени технологичности (в процентах)

| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |

| Все основные фонды | 43,4 | 44,3 | 45,7 | 46,3 | 46,0 | 46,5 | 47,3 |

| в том числе: | |||||||

| Добыча полезных ископаемых | 45,6 | 45,9 | 46,8 | 48,4 | 49,6 | 52,3 | 53,0 |

| Обрабатывающие производства | 41,0 | 41,2 | 42,2 | 42,6 | 43,4 | 43,6 | 44,7 |

| в том числе по уровню технологичности: | |||||||

| высокотехнологичные виды деятельности | 48,1 | 48,9 | 49,3 | 50,2 | 50,2 | 48,1 | 47,1 |

| среднетехнологичные высокого уровня виды деятельности | 46,8 | 45,9 | 46,1 | 46,0 | 45,1 | 45,9 | 46,0 |

| среднетехнологичные низкого уровня виды деятельности | 38,9 | 38,2 | 39,6 | 40,2 | 41,4 | 41,3 | 42,9 |

| низкотехнологичные виды деятельности | 37,1 | 39,9 | 41,1 | 41,7 | 44,1 | 45,1 | 47,6 |

Таблица 2 иллюстрирует довольно высокий уровень износа основного капитала в российской экономике, причем в более благополучном в финансовом отношении добывающем секторе этот показатель даже превышает менее благополучный сектор обрабатывающих производств. Кроме того, как свидетельствуют данные таблицы 2, степень износа основных производственных фондов по группе видов деятельности «высокотехнологичные производства» также неадекватно высока и составила 47,1% в 2014 году (но также необходимо отметить, что данный показатель снизился по отношению к 2008 году на 1%). Согласно перечню видов деятельности, отнесенных к высокотехнологичному производству относятся отрасли производства фармацевтической продукции, офисного оборудования и вычислительной техники, электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи, медицинских изделий; средств измерений, контроля, управления и испытаний; оптических приборов, фото- и кинооборудования; часов, летательных аппаратов, включая космические.

В рамках выполняемого коллективом авторов комплексного исследования мы также анализировали количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов. К примеру, уже был сделан вывод о том, что несмотря на устойчивую тенденцию некоторого снижения численности занятых, статус промышленных узлов сектора обрабатывающих производств в России сохранился почти в неизменном виде на протяжении продолжительного периода 2005-2014 гг., несмотря на резкую смену формы собственности предприятий-работодателей – с государственной на частную. С огромным отрывом от других субъектов такими центрами обрабатывающих производств являются: Московская область и г. Москва (поменявшие между собой позиции 1-2 место) – в составе ЦФО; г. Санкт-Петербург в составе СЗФО; Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская области – в составе ЮФО; Ставропольский край – в составе СКФО; республики Татарстан, Башкортостан, Самарская и Нижегородская области – в составе Приволжского ФО; Свердловская и Челябинская области – в составе УрФО; Красноярский край, Новосибирская область, Кемеровская область, Иркутская область, Омская область и Алтайский край – в составе СФО; Приморский край – в составе ДВФО.

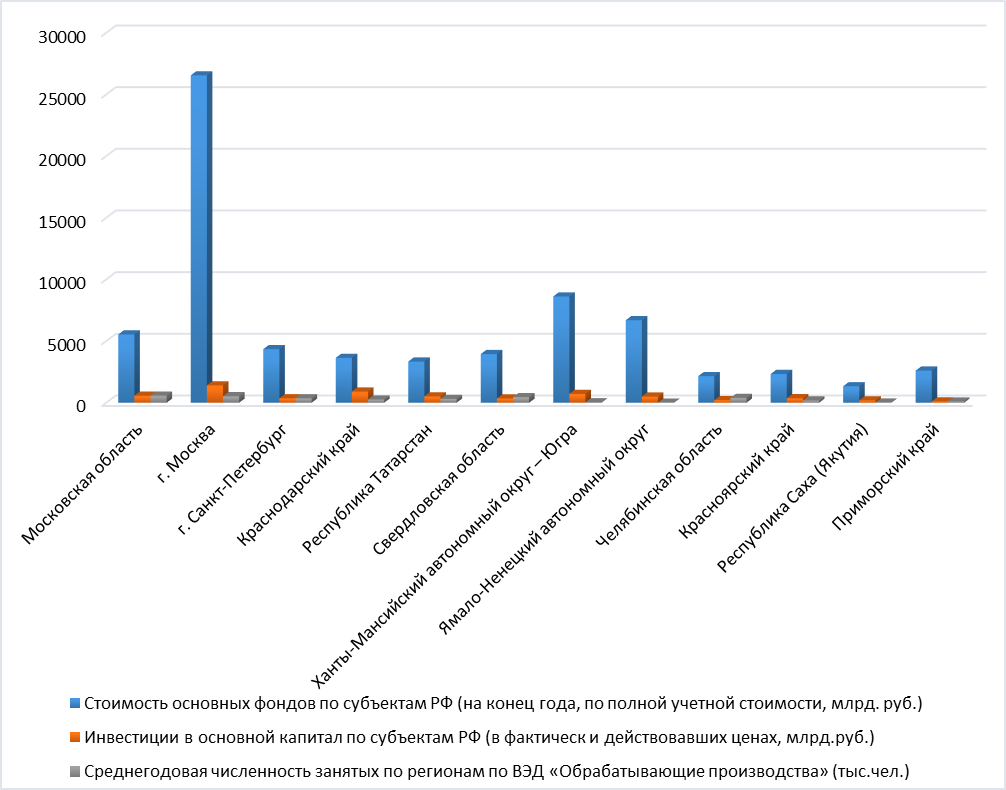

Существует ли зависимость между качественной характеристикой объектов основных средств и вложений в основной капитал, выражающейся в форме собственности на них, и количественными характеристиками ресурса обрабатывающих производств России? Для ответа на этот вопрос, проанализируем следующие статистические данные в составленной авторами Таблице 3. Также построим диаграмму с количественными характеристиками, расположив на ней прежде всего крупнейшие промышленные центры обрабатывающих производств, расположенные в городах Москва и С.- Петербург, Краснодарском крае, Ставропольском крае, республике Татарстан, Красноярском крае и Приморском крае, а также в Уральском федеральном округе (на основе официальной статистической информации 2013 года).

Таблица 3 – Стоимость основных фондов, инвестиции в основной капитал и среднегодовая численность занятых по субъектам РФ

|

Субъект |

Стоимость основных фондов по субъектам РФ (на конец года, по полной учетной стоимости, млн. руб.) | Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ (в фактическ и действовавших ценах, млн.руб.) | Среднегодовая численность занятых по регионам по ВЭД «Обрабатывающие производства» (тыс.чел.) |

|

2013 |

2013 |

2013 |

|

| Московская область | 5538512 | 574601 | 576,2 |

| г. Москва | 26546945 | 1412086 | 531,9 |

| г. Санкт-Петербург | 4349428 | 366877 | 364 |

| Краснодарский край | 3639608 | 907194 | 265,5 |

| Республика Татарстан | 3342559 | 520228 | 316,2 |

| Свердловская область | 3949207 | 350637 | 454,6 |

| Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 8618035 | 720065 | 38,1 |

| Ямало-Ненецкий автономный округ | 6693967 | 504395 | 9,9 |

| Челябинская область | 2161005 | 211001 | 393,6 |

| Красноярский край | 2335977 | 369298 | 187,1 |

| Республика Саха (Якутия) | 1336424 | 193853 | 19,2 |

| Приморский край | 2612167 | 113094 | 104,1 |

Рисунок 1.

Диаграмма наглядно демонстрирует имеющиеся дисбалансы в распределении ресурсов в российской экономике. По показателю «основные фонды» один город Москва сопоставим со всеми остальными крупнейшими центрами, вместе взятыми. (При этом Московская область многократно отстает от г. Москвы по обоим показателям – по основным фондам в 5 раз и по инвестициям в основной капитал – почти в 3 раза). С.-Петербург, Краснодарский край, республика Татарстан одновременно являются лидерами в своих федеральных округах по всем трем параметрам: численность трудовых ресурсов, наличие основных фондов и уровень инвестиций в основной капитал. Но далеко не везде лидеры-промышленные узлы по трудовым ресурсам в обрабатывающих производствах, сохранили свое лидерство по показателям основных фондов и инвестициям в основной капитал. Приморский край, лидер в ДВФО по параметрам численности занятых и стоимости основных фондов, уступает позиции Республике Саха (Якутия) по объему инвестиций в основной капитал почти в два раза. Особенно интересная «картина» не в пользу обрабатывающих производств складывается в Уральском федеральном округах. Традиционно промышленными узлами и лидерами по численности занятых являются Свердловская и Челябинская области, но на «карте» показателей основного капитала и инвестиций в него эти области не очень заметны на фоне гигантов добывающего производства, расположенных в Тюменской области, а точнее в двух ее автономных округах – ХМАО и ЯНАО.

Наконец, проанализируем структуру инвестиций в основной капитал по формам собственности (Таблица 4).

Таблица 4. Инвестиции в основной капитал по формам собственности

|

|

2000 | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

|

Миллиардов рублей |

||||||

| Инвестиции в основной капитал – всего | 1165,2 | 3611,1 | 9152,1 | 11035,7 | 12586,1 | 13255,5 |

| в том числе по формам собственности: | ||||||

| российская | 1005,4 | 2909 | 7886,6 | 9693,3 | 10643,6 | 11761,1 |

| из нее: | ||||||

| государственная | 277,9 | 677,7 | 1577,1 | 1861,8 | 2114,6 | 2042,5 |

| муниципальная | 52,9 | 137,6 | 294,5 | 346,6 | 404,7 | 405,6 |

| частная | 348,3 | 1623,1 | 5213,9 | 5986,7 | 6385,5 | 7942,4 |

| потребительской кооперации | 0,8 | 2,5 | 3 | 2,4 | 2,4 | 2,6 |

| общественных и религиозных организаций (объединений) | 1,5 | 2,5 | 4 | 3,6 | 4,9 | 3,9 |

| смешанная российская (без иностранного участия) | 324 | 465,6 | 683 | 1311,5 | 1519,3 | 1138,3 |

| собственность государственных корпораций | - | - | 111,1 | 180,7 | 212,2 | 225,8 |

| иностранная | 17,7 | 298,4 | 537,8 | 665,2 | 1142,8 | 757,4 |

| совместная российская и иностранная | 142,1 | 403,7 | 727,7 | 677,2 | 799,7 | 737 |

|

В процентах к итогу |

||||||

| Инвестиции в основной капитал – всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| в том числе по формам собственности: | ||||||

| российская | 86,3 | 80,6 | 86,2 | 87,8 | 84,5 | 88,7 |

| из нее: | ||||||

| государственная | 23,9 | 18,8 | 17,2 | 16,9 | 16,8 | 15,4 |

| муниципальная | 4,5 | 3,8 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |

| частная | 29,9 | 44,9 | 57 | 54,2 | 50,7 | 59,9 |

| потребительской кооперации | 0,1 | 0,1 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

| общественных и религиозных организаций (объединений) | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |

| смешанная российская (без иностранного участия) | 27,8 | 12,9 | 7,5 | 11,9 | 12,1 | 8,6 |

| собственность государственных корпораций | - | - | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |

| иностранная | 1,5 | 8,2 | 5,9 | 6 | 9,1 | 5,7 |

| совместная российская и иностранная | 12,2 | 11,2 | 7,9 | 6,2 | 6,4 | 5,6 |

Таким образом, в структуре инвестиций в основной капитал по стране происхождения за период 2000-2013 гг. изменения не только незначительны и даже произошли в сторону увеличения роли отечества: инвестиции в основной капитал – это интерес почти исключительно российских собственников (86,3% и 88,7%). Что же касается формы собственности, то и здесь, как в случае с трудовыми ресурсами и основными фондами, чаша весов явно переместилась со стороны государства в сторону частных инвестиций – в 2000 г. последние составляли 29,9% в структуре инвестиций в основной капитал, а в 2013 г. – почти 60% (волатильность конкретных числовых значений присутствует, что вполне закономерно на фоне хронического спада инвестиций в основной капитал в постсоветской экономике).

В заключение статьи подчеркнем, что выявленные дисбалансы между количественными характеристиками ресурса «капитал» в части основных фондов, а также инвестиций в него, и трудовых ресурсов однозначно связаны с резкой формы собственности на ресурсы, с государственной на частную. Это позволяет научно обосновать необходимость проведения форсированной государственной промышленной политики с развитием мощной переработки добываемого сырья и производством готовой продукции для импортозамещения и наращивания экспорта, в первую очередь, в традиционных промышленных узлах России с высокой концентрацией трудовых ресурсов и образовательных центров.

Библиографический список

- Леонтьев В. Избранные статьи – СПб: Издательство газеты «Невское время», 1994-366 стр.

- Труд и занятость в России. 2015: Стат.сб./Росстат. Т78 M., 2015. 274 c.

- Промышленность России. 2014: Стат.сб./Росстат. М., П81 2014. – 326 c.

- Кокоулина Е., Ложникова А., О задаче создания высокопроизводительных рабочих мест // Экономист. 2013. № 10. С. 15-22.

- Ложникова А.В., Розмаинский И.В., Развадовская Ю.В. Техника как национальное богатство России: институциональные аспекты, «статистические илюзии» и проблемы прогнозирования // Journal of Institutional Studies. 2015. Т. 7. № 4. С. 60-85.