ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА В РАМКАХ ПОДДЕРЖАННОГО РГНФ НАУЧНОГО ПРОЕКТА № 15-02-00344 «МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ В АРХИТЕКТУРЕ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РОССИИ»

В настоящее время в мире и в России происходит переход к новому технологическому укладу. Меняются факторы, которые определяют технологическое развитие, их организация и значимость [1,с.45]. Ключевым фактором, определяющим социально-экономическое развитие экономики, становится уровень развития техники и технологии. Развитие инновационной инфраструктуры позволит предприятиям и организациям создавать высокотехнологичную продукцию, конкурентную на мировых рынках, способствуя тем самым переходу от экономики сырьевого типа к инновационной экономики. Развитие инноваций открывает для предприятий новые возможности ведения бизнеса, которые благодаря свободному движению рабочей силы, информации, капиталов, связанны с доступностью всех видов ресурсов. Соответственно в условиях усиления мировой конкуренции, необходимости быстрее реагировать на внешние изменения, обеспечивающие переход на качественно-новый уровень развития, означает для предприятия наращивание их динамических способностей. Развитие динамических способностей подразумевает использование потенциала предприятия к созданию, интеграции и реконфигурации ключевых компетенций предприятия для максимально быстрого реагирования на изменения внешних условий функционирования. Поскольку теперь недостаточно просто создавать качественный продукт, а необходимо формировать конкурентные преимущества, уникальные для каждой компании отрасли или региона динамические способности выходят на первый план в процессе формирования конкурентных преимуществ предприятий, регионов и национальной экономики, поскольку ориентированы на формирование и поддержание конкурентоспособности с учетом будущих изменений во внешней среде.

Для определения уровня региональных диспропорций и потенциала технологического развития в региональном разрезе, в целях формирования и развития необходимых динамических способностей, которые позволят сформировать необходимые конкурентные преимущества для перехода на новый уровень развития целесообразно провести оценку текущего инновационного и технологического положения регионов РФ. Для оценки научно-технологического и инновационного потенциала в зарубежной и отечественной практике используются следующие методы. Инновационный индекс [2], разработанный The Boston Consulting Group который включает две группы показателей: инновационные затраты и инновационную эффективность. При оценке инновационных затрат оценивается: фискальная политика, включающая в себя уровень налогообложения, финансирования государством и налоговые льготы на НИОКР; политика в области образования, инновационной инфраструктуры. Эффективность инноваций оценивается по количеству патентов, деловой активности, экспорт высокотехнологичных товаров, производительность труда, а также влияние инноваций, рост занятости, инвестиции, экономический рост. Данная методика в большей степени рассчитана для сопоставления уровня развития различных стран, что не дает возможности провести оценку инновационного потенциала предприятий и отраслей. Кроме того, данная модель разработана развитыми странами, и ориентирована на высокий уровень инновационного развития, без учета факторов и параметров характерных для стран с развивающимися экономиками. Представляет интерес методика [3], предложенная правительством Японии и основанная на анализе показателей, отражающих уровень использования научно-технического потенциала и ресурсные возможности. В частности, по данной методике следует оценивать

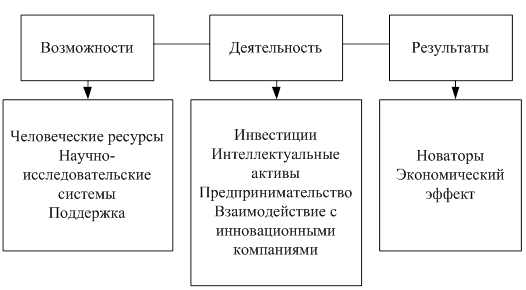

количество патентов, зарегистрированных как внутри страны, так и за ее пределами, объемы экспорта технологий, наукоемкой продукции и продаваемых за рубеж технологий, а так же уровень национальных расходов на научные исследования и количество занятых в научно-технической сфере. После проведения математических преобразований, результаты представляются в виде восьмилучевых звёзд. Полученный таким образом восьмиугольник отражает интегральную характеристику научно-технического потенциала, при этом можно оценить, как мощность научно-технического потенциала (это площадь фигуры), так и вклад отдельных составляющих (площади фигур для разных стран). Это позволяет идентифицировать ориентацию национального потенциала и вклад отдельных составляющих в суммарный показатель. Преимуществом данной методики является простота расчетов, доступность исходных данных, наглядность полученных результатов. Однако применение данной методики на региональном уровне затруднено из-за отсутствия данных для расчета интегрального показателя. Оценить инновационный потенциал и технологического развитие территории так же можно на основе Индекса Европейского инновационного табло или European Innovative Scoreboard [3, с.149]. Этот индекс формируется на основе блоков, схематично представленных на рис.1.

Рис. 1. Методика European Innovative Scoreboard

В представленной схеме под возможностями понимается все, что составляет основу инновационного процесса без которой инновации не состоятся. Для осуществления инновационного процесса необходимы инвестиции, интеллектуальная основа, отношения с инновационными партнерами. Консолидация усилий и ресурсов даст результат в виде экономического эффекта. Недостаток данной методики состоит в невозможности оценить абсолютные показатели инновационной деятельности, такие как объемы инновационной продукции, число внедренных инноваций, доля инновационной продукции в общем объеме произведенной продукции и т.д.

Всемирный банк так же предлагает свою методику расчета инновационного потенциала в основе которой лежит расчет индекса экономики знаний [4, C.59]. Для его расчета нужно вычислить среднее арифметическое трех составляющих: инновационная система, образование и человеческий потенциал, информационная инфраструктура, для того чтобы затем вывести общий индекс знаний для каждого объекта в группе. Инновационную систему характеризуют число организаций, выполняющих исследования и разработки, количество инновационно-активных предприятий, внутренние затраты на исследования и разработки, количество патентов и др. показатели, характеризующие состояние инновационной системы. Образовательный и человеческий потенциал характеризуют количественные показатели образовательных учреждений всех уровней, численность студентов высшей школы, численность населения с высшим образованием в общей численности, инвестиции в образование. Информационную инфраструктуру оценивают по количественным показателям сектора информационно-коммуникационных технологий, таких как число персональных компьютеров, затраты на приобретение программных средств и т.д. В итоге составляется рейтинг, в котором объект с максимальным индексом занимает лидирующее значение. Простота использования и наглядность результатов обуславливают популярность данного метода, тем не менее, затруднительно оценить научно-технические возможности и эффективность технологического развития регионов. Интересна так же методика рейтингования регионов по уровню их инновационного развития разработанная А.Б. Гусевым, которая включает две группы факторов [5]. Факторы инновационной восприимчивости регионов и факторы инновационной активности регионов. Достоинство данной методики в наглядном отражении эффективности и результативности инновационной деятельности. Проведенный анализ свидетельствует о том, что на сегодняшний день существует достаточное количество методов оценки инновационного потенциала территорий с разных позиций в соответствии с заданными целями.

Смена природы технологического развития находит свое отражение в том, что в настоящий момент ключевым фактором является размещение высокотехнологичных видов деятельности согласно наличию на территории соответствующих условий и возможностей. Если предположить, что основой инновационного развития регионов является деятельность высокотехнологичных производств на ее территории, то в качестве наиболее перспективного направления развития следует рассматривать процессы кластеризации. Развитие предприятий высокотехнологичных отраслей на территории региона позволит обеспечить синергетический эффект за счет взаимодействия участников кластера. Таким образом, решаются проблемы ресурсного обеспечения, инвестирования и более эффективного использования динамических способностей предприятий, входящих в кластер и обеспечивается достижение мультипликативных эффектов.

Анализ большинства рассмотренных методов оценки инновационного и научно-технологического потенциала позволил сформировать систему показателей для оценки территориально-отраслевых комплектов, в целях выявления динамических способностей и технологических возможностей (таблица 1).

Таблица 1. Система показателей оценки деятельности ТОК

| Группа показателей | Показатели |

| 1.Специализация региона | Коэффициент локализации

Размер фокус |

| 2.Человеческий капитал | Удельный вес населения с высшим образованием, занятого в экономике региона.

Удельный вес населения, охваченного всеми формами непрерывного обучения. Производительность труда Численность исследователей, имеющих ученую степень на 1000 человек населения Занятость в секторе обрабатывающих производств Удельный вес среднесписочной численности работников, вовлеченных в сферу НИР и ОКР |

| 3.Технологический потенциал | Группа 1. Эффективность использования вовлеченных основных производственных фондов

фондоотдача коэффициент обновления степень износа основных фондов Группа 2. Предприятия, осуществляющие технологические инновации в отраслях промышленности удельный вес промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации в отрасли; удельный вес промышленных предприятий, имеющих научно-исследовательские и проектно-конструкторские подразделения; удельный вес промышленных предприятий, разрабатывающих технологические инновации собственными силами; Группа 3. Затраты на технологические инновации Удельный вес затрат промышленных предприятий отрасли на технологические инновации; Удельный вес затрат на инновации в объеме отгруженных товаров инновационно-активных промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации; Удельный вес зарубежных инвестиций, приходящихся на технологические инновации, в отрасли. |

| 4.Инновационный потенциал | Инновационная активность

Число выданных патентов Затраты на ИКТ |

Для формирования конкурентных преимуществ, требуются определенные технологические возможности, необходимый человеческий капитал, определенный уровень инновационного развития, а также специализация отраслей региона, определяющая наличие ресурсов. Поэтому разработанная система показателей состоит из 4 блоков, которые отражают эффективность инновационной деятельности региона, в котором действует ТОК, как с точки зрения процесса, так и с точки зрения результата. На основе первичной статистической информации производится оценка уровня технологического, кадрового и инновационного потенциала региона, определение доминирующих отраслей на основе коэффициента локализации, а также определяется результативность инновационной деятельности. В дальнейшем с помощью факторного анализа будут определены наиболее значимые показатели, позволяющие определить их как критерии пространственных полюсов технологического развития.

Таким образом, разработанная система показателей, позволит идентифицировать асимметрии в технологическом и инновационном развитии, выявить необходимые динамические способности территориально-отраслевых комплексов, которые позволят сформировать конкурентные преимущества. Что в свою очередь приведет к ускорению процесса реиндустриализации и переходу на новый уровень инновационного и технологического развития.

Библиографический список

- Федотова А.Ю Промышленные кластеры и переход к новому технологическому укладу: исторический аспект и перспективные тенденции//Инженерный вестник Дона. 2012. Т. 23. № 4-2 (23). С. 45.

- The innovation Imperative in Manufacturing.– [Электронный ресурс]– Режим доступа: http://www.themanufacturinginstitute.org/~/media/6731673D21A64259B081AC8E083AE091.ashx

- Anderson, A.M. Science and technology in Japan / A.M. Anderson. – Harlow: Longman, 1984

- Ситенко Д.А. Макроэкономические показатели оценки инновационной деятельности: Европейский опыт//Вестник военного университета. 2010 №3(23) с.149-154

- Ферова И.С. Составляющие индекса «экономики знаний» / И.С. Ферова, Ю.И. Старцева, Е.В. Инюхина // Эко. – 2006. – № 12. – C. 59-66.

- Гусев А.Б. Формирование рейтингов инновационного развития регионов России и выработка рекомендаций по стимулированию инновационной активности субъектов Российской Федерации. – Режим доступа: http://www.urban-planet.org/article_13.html