Изменения в современном образовании потребовали переосмысления подходов к учебно-воспитательному процессу, где лидирующее место занимает не только подготовка высококвалифицированных специалистов, но и воспитание личности, которая способна к принятию себя и других, доверительному и открытому общению, эмпатическому пониманию окружающих людей.

На этапе профессионального становления у обучающихся при благоприятном стечении психологических факторов происходит прорыв в развитии личности, имеются все возможности для формирования нравственных качеств. На наш взгляд, одним из профессионально значимых качеств, необходимых для успешного личностного взаимодействия, построенных на гуманистической основе, является эмпатия. Способность к эмпатии – это важнейшее профессиональное качество специалистов, которые непосредственно работают с людьми.

Эмпатия – это постижение эмоционального состояния, вчувствование-проникновение в чувства окружающих [1, с. 452].

Термин эмпатия стал использоваться в научной литературе в середине XX в. Психологи, изучающие эмпатию, понимают ее как умение понять и облегчить переживания окружающих (Л. Мерфи), как отзыв на страдания собеседника (K. Хэнер и Э. Стотлэнд), как понимание внутреннего мира личности без переживаний, как мыслительный процесс (В.Ю. Завьялов, В.М. Банщиков), как осознание эмоций личности, соучастие в ее переживаниях (Т. Шибутани). Р. Даймонд и Д. Бронфенбреннер показали взаимосвязь эмпатии с эмоциональными проявлениями индивида. Согласно мнению этих ученых, эмпатия является умением индивида определять чувства окружающих.

Современная отечественная психология рассматривает эмпатиию по нескольким направлениям: рассмотрение качественной основы эмпатии (М.М. Мука, А.Б. Орлов); изучение процессуального характера эмпатии (С.Б. Борисенко, В.С. Агеев, А.Г. Ковалев); исследование взаимосвязи структурных черт эмпатии с психологическими особенностями личности и психическими процессами (О.В. Дашкевич, А.А. Бодалев).

В настоящее время существует достаточно исследований, где рассматриваются эмпатия и ее функции. Одной из основ для классификации функций эмпатии в процесе общения можно считать многокомпонентность ее структуры. А.П. Сопиков выделяет три типа эмпатии:

1) познавательная – при преимуществе информативности;

2) эмоциональная – при доминировании эмоциональности;

3) поведенческая – при преобладании волевого аспекта [2, с. 89-95].

Следовательно, эмпатия включает в себя эмоциональную, поведенческую и когнитивную стороны, а, значит, существует три группы функций эмпатии.

В число эмоциональных функциий эмпатии входят: удовлетворение эмоциональных потребностей; регуляция процессов познания на каждом уровне общения; облегчение эмоционального отождествления; актуализация собственного эмоционального опыта; сопровождение эмоциональной социальной децентрации; развитие социальных эмоций.

В ряд поведенческих функций эмпатии входят: выражение суждений по поводу мыслей и чувств другого в формах взаимодействия, актуальных для его личного опыта; сопровождение помогающего поведения; регуляция средств общения, используемых партнером, с помощью их оценки и обратной связи, приводящей к корректировке поведения; выборка адекватных поведенческих актов, способных вызвать партнера по общению на взаимную эмпатию; отбор форм обращения, которые бы меньше всего причиняем вред другому человеку.

Ряд когнитивных функций эмпатии состоит из: снижения лишней самоконцентрации; развития способности понять точку зрения другого; порождения суждений в отношении другого, его сиюминутных мыслей, чувств; построения предположений о направлении изменений в поведении другого; отражения установок и ориентации объекта эмпатии к окружающим; обеспечения опознания эмоциональных состояний других, их отношений, личностных характеристик по их выразительному поведению; ориентации в потенциальных и реальных эмоциональных состояниях другого; оценки перспективы дальнейших взаимоотношений.

Т.П. Гаврилова определяет две формы эмпатийных переживаний: сочувствие и сопереживание. Во время сочувствия видны альтруистические черты индивида, а во время сопереживания – эгоистические. По мнению автора, сочувствие является более сложной формой эмпатии, а сопереживание – более простой [3, с. 147-157].

Наличие двух форм эмпатии (сопереживания и сочувствия) указывает на их разнообразные функции. Эмпатия в форме сопереживания имеет разнообразные функции в общении: удовлетворяет потребности в собственном благополучии; уменьшает напряжение, дискомфорт, вызываемые переживаниями другого; усиливает уровень идентификации с другим; развивает эгоистические способы поведения и стратегии взаимодействия “за себя”.

В форме сочувствия эмпатия: удовлетворяет потребности в благополучии другого; актуализирует переживания неблагополучия другого безотносительно к собственному дискомфорту; повышает уровень понимания эмоционального фона другого; обусловливает взаимодействие под девизом “за другого” и выборку альтруистических путей поведения [4, с. 36].

По мнению Л.П. Стрелковой, весь эмпатийный процесс имеет в наличии три составляющие: 1) сопереживание; 2) сочувствие; 3) внутреннее содействие. Идентификация, являющаяся эмоциональным ответом на чувства другого человека, является базой для сопереживания. Сочувствие подразумевает под собой когнитивное направление в ситуации, которая актуализирует различные виды содействия, изначально внутреннего, а потом и внешнего при конкретных условиях [5, с. 22].

Еще одним критерием для определения функций эмпатии может быть структура общения. В психологических исследованиях обращаются к анализу роли эмпатии в перцептивной стороне общения. Уточняется, что эмпатия благоприятствует успешному познанию людьми друг друга и, конечно, их переживаний, чувств и эмоциональных состояний. Эмпатия снижет искажение восприятия другого, основанное на атрибутивных процессах, и способствует формированию более точного первого впечатления.

Функция эмпатии в области коммуникативной составляющей взаимодействия проявляется в предоставлении уникального, основанного на вчувствовании, способа изучения, переработки и проверки точности информации. Причем эмпатия может оказывать влияние на сбор и анализ информации следующими способами: 1) действуя в роли отклика на собранную информацию; 2) мотивируя индивида на получение определенной информации с целью собственной заинтересованности в процессе общения.

При интерактивной составляющей общения эмпатия является регулятором взаимодействия с помощью прогноза и оценки наиболее приемлимых способов поведения в зависимости от эмоционального состояния участников. Также эмпатия имеет функцию корректировки способов общения на базе эмпатийной обратной связи. Она реализуется в сторону наименее дистрессирующих и наиболее комфортных путей поведения.

По мнению М.А. Пономаревой, эмпатия в процессе общения может быть долговременной и кратковременной. Долговременная эмпатия выражается в течение долгого времени и предполагает более тесное общение. Кратковременная эмпатия проявляется во время ограниченного контакта с другими людьми, когда собеседник встает на позицию другого [6, с. 59].

В плане нашего исследования большой интерес представляют работы, в которых эмпатия считается свойством личности, ее способностями. Эмпатия состоит из ряда определенных способностей:

1) реагировать эмоционально на переживания другого;

2) распознавать переживания другого и мысленно ставить себя на его место;

3) выбирать подходящий эмпатический ответ (невербального и вербального видов) на чувства другого, применять способы взаимодействия, снижающие страдания другого.

Цель настоящего исследования выявить особенности развития способностей к эмпатии у студентов технического вуза в традиционных условиях обучения.

В экспериментальном исследовании приняли участие 130 студентов первого курса очной формы обучения Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева, обучающиеся в институте электроэнергетики.

Изучение уровня эмпатических способностей личности осуществлялось с помощью методики В.В. Бойко.

Обратимся к полученным результатам.

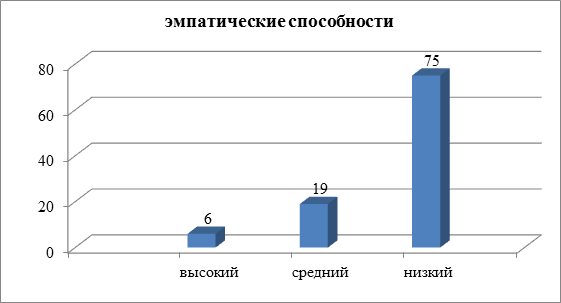

Рисунок 1. Распределение испытуемых по уровням развития эмпатических способностей в %

Полученные результаты свидетельствуют, что лишь 6% студентов имеют высокий уровень эмпатических способностей. Для них характерна коммуникабельность, отзывчивость, великодушие. Данные студенты чувствительны к просьбам других людей, они легко откликаются на нужды окружающих и способны их понять. Эти испытуемые стараются находить компромисс в спорных ситуациях, не доводя их решение до конфликта. В оценке происходящего они в большей мере доверяют своим ощущениям, чем логическим умозаключениям. Они способности чувствовать и понимать эмоциональное состояние других, проявлять сочувствие в различных ситуациях.

У 19% испытуемых был выявлен средний уровень развития способностей к эмпатии. Спектр эмоций и переживаний у них достаточно разнообразен, при этом для них наиболее значим самоконтроль. В межличностных отношениях эта часть испытуемых полагаются не на свои эмоции и чувства, а на логичную оценку действий партнера. Эта группа студентов предпочитает не высказывать свою точку зрения и не давать советы, если не уверена, что они будут услышаны. В общении они склонны придавать большее значение не эмоциональной поддержке, а умению трезво действовать в сложной ситуации.

У большей части наших испытуемых (75%) был выявлен низкий уровень развития эмпатических способностей. Данная группа студентов испытывает сложности в понимании потребностей других людей. Они равнодушны, а порой даже ироничны к эмоциональным проявлениям окружающих, им сложно принять эмоции и чувства других людей.

Полученные результаты свидетельствуют о недостаточном развитии у значимой части студенческой молодежи эмпатических способностей, позволяющих относится к людям с терпением, учитывать их индивидуально-психологические особенности, специфические качества их личности и поведения, неумении прощать окружающим их недостатки, быть снисходительным в отношении к людям.

Экспериментальные материалы демонстрируют необходимость организации целенаправленной работы со студентами, способствующей развитию у них коммуникативных навыков и шире эмпатических способностей.

Библиографический список

- Краткий психологический словарь / Ред. – сост. Л.А. Карпенко: Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. Ростова на Дону: Издательство «Феникс», 1998.

- Сопиков А.П. Механизм эмпатии // Вопросы психологии познания людьми друг друга и самопознания. Краснодар: Изд-во Кубан. ун-та, 1977.

- Т.П. Гаврилова. Понятие эмпатии в зарубежной психологии // Вопросы психологии. – 1975. – №2.

- Ф.Е. Василюк Психология переживания. – М.: Издательство МГУ, 2000.

- Стрелкова Л.П. Психологические особенности развития эмпатии у дошкольников: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07 / Л.П. Стрелкова; АПН СССР, НИИ дошк. воспитания. – М., 1987.

- Пономарева М.А. Эмпатия: теория, диагностика, развитие: монография / М.А. Пономарева. – Минск: Бестпринт, 2006.