Компетентностный подход в высшем образовании позволил расставить новые акценты в подготовке специалистов. Традиционные подходы в высшей школе состояли и состоят в обучении и воспитании. Однако современные взгляды на образовательно-воспитательный процесс изменили наше представление о новых качествах специалистов, которые формируются в вузе и помогают молодым людям легче адаптироваться к профессии, выстоять в условиях рыночной экономики и соперничества и постоянно меняющихся условий труда. Сформированные в ходе обучения компетенции – профессиональные, общепрофессиональные и культурные – нацелены на становление личности специалиста нового времени – человека уверенного в своих знаниях, способностях, возможностях, обладающего рядом, а точнее – системой навыков и умений. Широко распространенная система информатизации на рынке труда, возрастающие темпы развития общества диктуют свои требования к специалисту нового типа – умение быстро и гибко внедриться в профессиональную работу, заявить о себе, как о компетентном специалисте, которого не нужно обучать чему-то дополнительно или переучивать.

В формировании компетенций в вузе главную роль играет, на наш взгляд, самостоятельная работа студента. Попытаемся доказать это на отдельно взятой дисциплине – «Архитектурная экология», которую изучают студенты 4 года обучения по направлению подготовки 0-7.03.01 «Архитектура».

Вполне понятно, что профессия – «архитектор» творческая. Однако это специалисты-инженеры, которые должны уметь выполнять расчеты.

Рабочий учебный план предлагает формирование следующих компетенций в рамках освоения дисциплины «Архитектурная экология»:

1) Общекультурные (ОК):

ОК-16- готовность принять на себя нравственные обязанности по отношению к природе, обществу, другим людям и к самому себе.

2) Профессиональные (ПК):

ПК-1 – способность разрабатывать архитектурные проекты согласно функциональным, эстетическим, конструктивно-техническим, экономическим и другим основополагающим требованиям, нормативам и законодательству на всех стадиях от эскизного проекта – до детальной разработки и оценки завершенного проекта согласно критериям проектной программы;

3) Обще-профессиональные компетенции:

ОПК-1 – умение использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования.

В результате самостоятельного выполнения расчетно-графической работы на тему «Экологический анализ городских территорий (на примере г. Пензы)» студенты должны:

знать:

– основы экологии и использования ландшафта;

– экологическое законодательство РФ;

– экологические требования к формированию городской среды;

уметь:

– учитывать естественнонаучные знания в профессиональной деятельности, в том числе оценивать экологическую ситуацию в городах и прогнозировать экологические последствия развития территорий;

– определять задачи экологического совершенствования окружающей среды и осуществлять выбор рациональных архитектурно-планировочных решений застройки городов;

– проектировать архитектурные объекты разного уровня, комплексно решать проблемы благоустройства и озеленения территорий;

владеть:

– знаниями о природных экосистемах и искусственной среде, учитывать влияние человека на окружающую среду с целью создания объектов проектирования и реконструкции архитектурной среды.

К самостоятельной работе студентов можно отнести расчетно-графическую работу, выполняемую в рамках дисциплины «Архитектурная экология».

Цель работы – формирование заявленных компетенций и развитие навыков по экологическому анализу состояния исследуемой городской территории с дальнейшей их реализацией в практической деятельности.

В I разделе расчетно-графической работы студенты учатся самостоятельно оценивать экологическое состояние городской среды. Перечислим основные факторы, которые входят в эту оценку:

1. Факторы и элементы, влияющие на экологическое состояние городской среды.

2. Атмосферный воздух, состояние воздушного бассейна. Понятие ПДК.

3. Состояние почв. Загрязнение почв по суммарному показателю.

4. Оздоровительная функция зелёных насаждений в окружающей среде города.

5. Качество воды в реках.

6. Подтопление территории грунтовыми водами.

7. Очистные сооружения.

8. Виды отходов и проблемы их утилизации.

На наш взгляд важно, чтобы студенты понимали, что город – это экологическая система, созданная людьми.

Первой задачей (она решается в ходе выполнения I раздела), мы считаем формирование у студентов понимания, что объекты градостроительной экологии – пространственные системы расселения разного уровня.

Вторая задача при выполнении РГР направлена на развитие у студента знаний о том, что надёжность экосистемы зависит от устойчивости равновесия, живучести и безопасности.

Для выполнения этого раздела студенты должны самостоятельно:

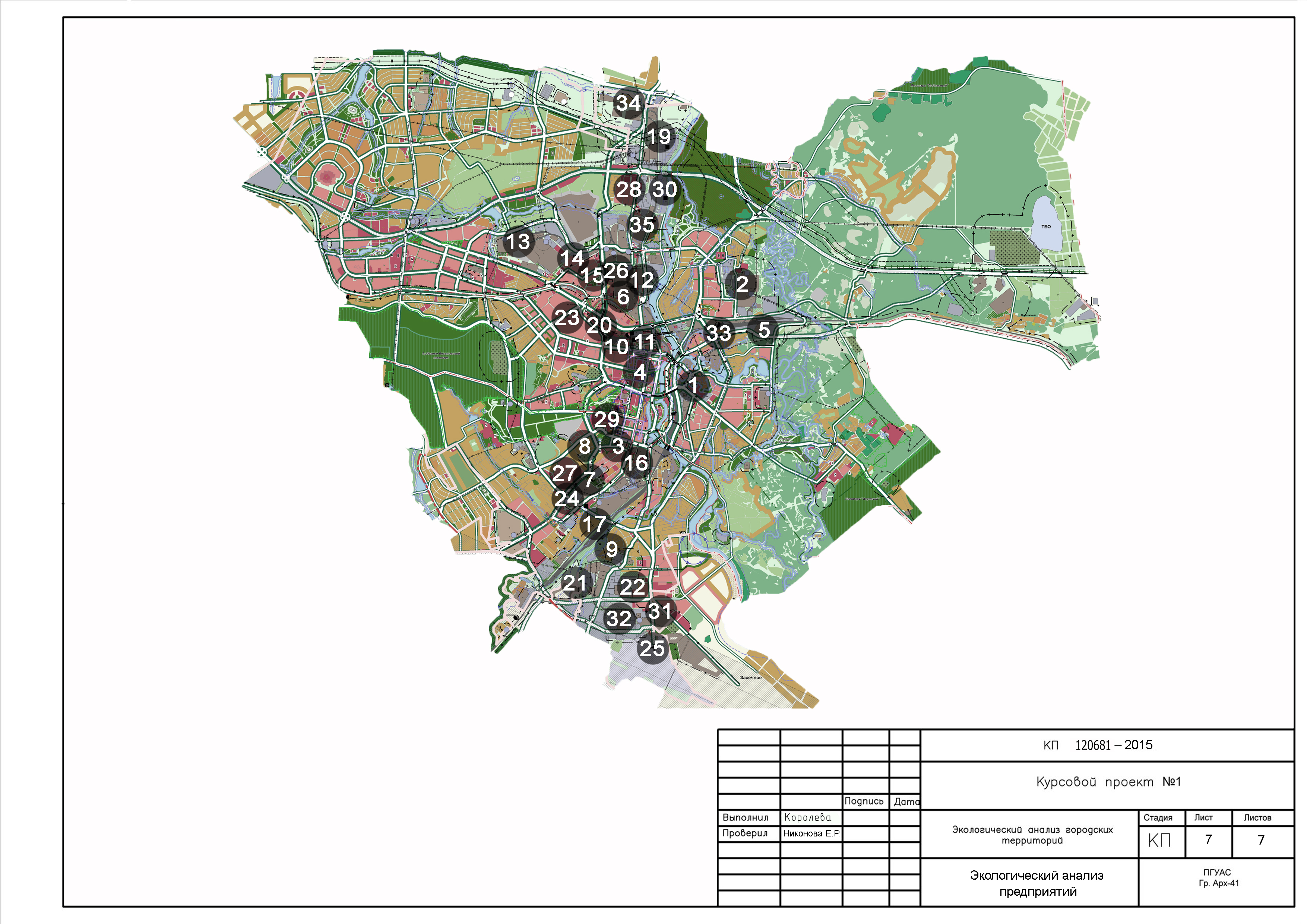

– нанести на генеральный план г. Пензы основные промышленные предприятия, обозначив их цифрами (шаг 1-ый);

– занести в табличную форму их названия, обозначив класс вредности и размер СЗЗ (шаг 2-ой);

– определить самостоятельно: есть ли в исследуемом районе, рядом с жилой застройкой какое-либо промышленное предприятие, к какому классу вредности его стоит отнести и соответствует ли СЗЗ нормативам (шаг 3-тий).

Шаг первый:

Шаг второй:

Экологический анализ промышленных предприятий г. Пензы по классу вредности

| № | Наименование предприятия | Адрес | Выпускаемая продукция | СЗЗ | Класс вредности |

| 1 | Арматурный завод | Ул.Транспортная, 1 | Запорная арматура | 300 | III |

| 2 | Биосинтез | Ул.Дружбы, 4 | Лекарственные средства | 500 | II |

| 3 | Пенздизельмаш | Ул.Калинина, 128А | Дизельные генераторы, турбокомпрессоры, узлы, поршни, насосы | 500 | II |

| … | … | … | … | … | … |

Шаг третий: необходимо сделать вывод по исследуемому району, например:

- в исследуемом жилом районе промышленного предприятия нет, поэтому проектировать (учитывать) санитарно-защитную зону не следует;

- в исследуемом жилом районе располагается промышленное предприятие III класса вредности, требующее проектирования (корректировки) СЗЗ и т.п.

Третьей задачей при выполнении РГР является формирование у студентов навыков по выявлению оздоровительных функций зелёных насаждений в городской среде (II раздел).

Студенты должны понимать, что устройство сети зеленых насаждений в городе направлено на:

- улучшение качества воздуха,

- снижение уровня шума,

- улучшение микроклимата,

- уменьшение поверхностных стоков,

- снижение уровня эрозии почв.

Для того, чтобы оценить озеленение территории, необходимо понимание и знание следующих компонентов: функции зеленых насаждений, назначение, критерии.

«СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» предусматривается озеленения городов в среднем – 45-50%. Плотность озеленения застройки не может быть одинаковой в центрах исторически сложившихся городов и в районах их новостроек; в малых городах с усадебной застройкой и крупнейших городах.

Рекомендуется следующий процент плотности зелёных насаждений основных функциональных зон городских поселений:

– общегородской центр в сложившейся застройке – 30-40%;

– в новой застройке – 35-45%;

– жилые районы на свободных территориях – 50-60%;

– в условиях реконструкции – 45-55%;

– микрорайоны (жилые группы) – 50-55%.

Используя данные, полученные на натурном обследовании участка городской застройки, производим расчет % озеленения территории.

Пример:

S общ.= 300 м х 280 м = 84000 м 2;

S озелен. = Sn + …….+ Si = 48000 м 2;

Составляем пропорцию: 84000 – 100%, 48000 – х%, отсюда х = 57%.

Делаем вывод: на исследуемом участке городской территории озеленения достаточно (норматив от 50-55% и выше).

Если % озеленения ниже 50-55%, то необходимо выполнить проектное предложение по реконструкции с целью улучшения этой экологической составляющей исследуемого участка городской территории.

III раздел РГР является основной ее частью. Выполняя этот раздел, студенты решают четвертую задачу, а именно анализируют жилую группу на предмет обследования системы вывоза ТБО с внесением проектного предложения по ее реконструкции (улучшению).

1. Выбираем микрорайон города. Необходимо выбрать для проектного исследования жилую группу (2-4 жилых дома). Дать описание существующих жилых домов (количество, этажность, количество подъездов в домах и т.п.)

2. Обследуем систему вывоза ТБО. Натурное обследование предполагает выезд на место, подсчет существующих мусорных контейнеров. Выявить: соответствует ли нормам размещение и количество мусорных контейнеров.

Делаем предварительные выводы, например:

– Количество контейнеров в жилом дворе не удовлетворяет нормам.

– Требуется осуществить усовершенствование площадок ТБО согласно нормам размещения и расчету площадок.

– Предлагается разместить 2 площадки по три контейнера. Это проектное решение позволит создать более комфортные и экологичные социальные решения для проживающих в микрорайоне жителей.

Радиус доступности до мусорного контейнера – 100 м.

Пояснительную записку следует дополнить анализом: как происходит сбор мусора в жилых районах в нашей стране и за рубежом, какие контейнеры используются (материал, вместимость), как лучше огородить площадку сбора мусора (озеленение, специальные материалы, защитные стены), на каком расстоянии от жилых домов необходимо располагать мусоросборники и т.д.

Расчет необходимого количества мусорных контейнеров (пример).

1. Расчет численности населения:

Дом №69 – 16 этажей, 1 подъезд, по 8 квартир на этаже,

Дом №67 – 10 этажей, 7 подъездов, 4 квартиры на этаже (1 этаж частично отдан под торговые помещения),

Дом №73 – 10 этажей, 4 подъезда, 4 квартиры на этаже.

2. Коэффициент семейственности 3,5.

3. Общее число жителей – 1851 человек.

4. Принимаем количество ТБО – 200 кг на человека в год + смет с твердого покрытия – 10 кг в год.

Nобщ. = 1851х210/365 = 1064 кг. в день.

Определяем необходимое количество баков на район (полный бак около 180 кг)

N= 1064/180 = 6 мусорных баков.

Размещаем 2 площадки по 3 контейнера.

Примечание: Нормы накопления бытовых отходов – (СП 42.13330.2011) “Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция”.

Вполне понятно, что отведенные рабочим учебным планом часы не позволяют в рамках изучения дисциплины «Архитектурная экология» провести полный мониторинг (анализ) состояния окружающей среды. Однако студенты смогли проанализировать некоторые факторы:

- наличие санитарно-защитных зон и их соответствие нормативным показателям;

- озеленение территории;

- загрязнение твердыми бытовыми отходами.

Далее студенты выполняют чертежи (ситуационный план, опорный план, схему функционального зонирования исследуемой территории, схему размещения существующих площадок ТБО, проектную схему размещения площадок ТБО, чертеж площадки ТБО) и пояснительную записку.

Выполнение РГР имеет большое значение для глубокого овладения основами «Архитектурной экологии», так как способствует формированию всех заявленных выше компетенций для дальнейшей их реализации в практической деятельности (проектной, научно-исследовательской, коммуникативной, организационно-управленческой, педагогической) в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки «Архитектура» (шифр 07.03.01).

Самостоятельно выполняя РГР по дисциплине «Архитектурная экология», студенты учатся работать с нормативной литературой, вновь и вновь обращаясь к конспектам лекций, анализировать экологические проблемы, обсуждаемые на практических занятиях. При этом они, безусловно, овладевают новыми знаниями, получают реальные результаты, совершенствуют профессиональные навыки и умения. Задача ведущего преподавателя – помочь осознать цель и задачи работы, обсудить со студентами ход выполнения РГР (поэтапно), при необходимости – дать своевременные рекомендации, оказать помощь, скорректировать ошибки.

Студенты-архитекторы овладевают знаниями о природных экосистемах и искусственной среде, учатся проектировать новые архитектурные и градостроительные объекты с учетом влияния человека на окружающую среду и реконструировать ее в целях устранения последствий негативного влияния и создания условий, гармоничных для проживания людей.

Библиографический список

- Микулина, Е.М. Архитектурная экология: учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования/ Е.М. Микулина, Н.Г. Благовидова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256 с., [16] с.цв.ил. – (Сер. Бакалавриат).

- Лицкевич В.К., Конова Л.И. Учет природно-климатических условий местности в архитектурном проектировании: учебно- методические указания к курсовой расчетно-графической работе /В.К. Лицкевич, Л.И.Конова. — М.: МАРХИ, 2011. — 44 с. ( в пособии стр.20).

- Смоляр, И.М. Экологические основы архитектурного проектирования : учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / И.М.Смоляр, Е. М.Микулина, Н. Г. Благовидова. — М. : Издательский центр «Академия», 2010. —160.

- Таршис, Л.Г. Общая экология: Текст лекций для студентов педагогических ВУЗов / Л.Г. Таршис Екатеринбург: Изд-во УрГПУ, 2012. – 104 с. Электронный ресурс http://gbf.uspu.ru/attach/article/172 Обращение 28.11.2015.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов” Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12158477.

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.