Изучение насаждений сосны обыкновенной на территории современной России всегда считалось перспективным направлением как в лесоведении и лесоводстве, так и в лесной таксации, лесоустройстве, лесных культурах, лесомелиорации и т.д. Это прежде всего связано с тем, что сосна обыкновенная является одной из главных лесообразующих пород на территории России, а также важной, наиболее хозяйственно ценной древесной породой.

Сосна используется для заготовки самых разнообразных сортиментов: пиловочника, балансов, лесоматериалов для лущения и использования в круглом виде. По сравнению с другими хвойными породами сосна отличается большими колебаниями диаметров и протяженности зоны ствола, очищенной от сучьев. Эти биологические особенности осложняют определение качества древесины, ее сортировку и приводят к большему разнообразию сортов по сравнению с елью и пихтой [1].

Сучки – части ветвей, заключенные в древесине. Сучки ухудшают внешний вид древесины, нарушают однородность ее строения, а иногда и целостность, вызывают искривление волокон и годичных слоев, затрудняют механическую обработку [2-5].

Сучковатость древесины исследуется учеными разных стран на протяжении более ста лет. Подход к этой проблеме определяется потребностями практики [1, 6-12].

Все выше сказанное вызывает определенный интерес к исследованию сучковатости стволов при лесовыращивании с учетом требований, предъявляемых потребителем. Учитывая важность этого вопроса, цель данной статьи – анализ особенностей сучковатости и лучшей очищаемости стволов сосны от сучьев в культурах, в зависимости от метода их создания.

Наши исследования проведены на территории Вологодской области (табл. 1) в средневозрастных культурах, эксплуатация которых возможна посредством рубок ухода. К настоящему времени на участках продуктивного кисличного типа леса сформировались смешанные высокополнотные древостои с преобладанием в составе культивируемой породы – сосны с примесью ели.

Таблица 1 – Таксационная характеристика объектов исследования

|

№ участка. |

Густота шт/га |

Сохран-ность, % |

Состав |

Средние |

А, лет |

Бонитет |

Полнота |

М, м3/га |

|||

|

Начальная |

Сейчас |

d, см |

h, м |

Рабс, м2/га |

Ротн |

||||||

|

1 |

3300

|

820

|

24,8

|

7С 3Е |

24,0 16,5 |

22,3 14,6 |

58

|

I

|

20,0 6,5 |

0,52 0,23 |

208 56 |

| Итого (посадка) |

26,5 |

0,75 |

264 |

||||||||

|

2 |

3300

|

413

|

12,5

|

5С 5Е |

22,9 16,0 |

22,0 17,4 |

60

|

I

|

14,9 9,0 |

0,38 0,30 |

152 149 |

| Итого (посев) |

23,9 |

0,68 |

301 |

||||||||

Можно отметить более низкую сохранность культур (табл. 1), созданных посевом – 12,8%, в отличии от посадки – 24,8 % в рассмотренных вариантах.

Анализируя только таксационные данные древостоев, видим существенную разницу между площадями, созданными различными методами. По составу, настоящей густоте, диаметру, относительной полноте, запасу посадки преобладают над посевами.

Мы же в своих исследованиях основное внимание акцентировали на изучении сучковатости древесного ствола (табл. 2,3).

Таблица 2 – Параметры сучковатости

|

Показатель |

Метод создания |

|

|

Посадка |

Посев |

|

|

Зона без сучьев, м % |

0,4±0,02 1,6 |

0,4±0,01 1,9 |

|

Зона мертвых сучков, м % |

18,6±0,2 72,6 |

18,5±0,2 76,9 |

|

Зона живых сучков, м % |

6,6±0,2 25,8 |

5,1±0,2 21,2 |

|

Средний диаметр сучка, см |

1,7±0,03 |

2,03±0,04 |

|

Количество сучков шт / п.м. |

6,4±0,03 |

4,5±0,04 |

|

Диаметр наибольшего сучка, см |

3,2±0,03 |

3,3±0,04 |

|

Диаметр табачного сучка, см |

1,6±0,03 |

2,1±0,04 |

Достоверность (табл. 2) всех рассматриваемых средних значений t1≥3, значит, полученным показателям мы можем доверять и делать по ним четкие заключения.

Протяженность бессучковой зоны самой ценной комлевой части ствола (табл. 2) имеет одинаковые значения как в посевах так и в посадках и составляет 1,6 % от высоты ствола. Различия между вариантами не достоверны на 95% (tф=0,5, при tst=2,01).

Протяженность зоны с мертвыми сучьями имеет наибольший показатель в посевах и составляет 76,9% от высоты ствола, что меньше в сравнении с вариантом посадок а на 4,3%. Различия не доказаны на 95% (tф=0,4, при tst=2,01).

Протяженность зоны с живыми сучками имеет наибольший показатель в посадках и равен 25,8% от высоты ствола, что больше в сравнении с посевами (21,2%) на 4,6%. Различия являются достоверными на 95% (tф=5,4, при tst=2,01).

Диаметры у основания сучков также изменяются в зависимости метода создания культур (табл. 3). Самые крупные сучки образуются в посевах, где их средний диаметр составляет 2,03 см, превышая этот показатель для посадок на 0,33 см. Статистическая обработка данных не позволила доказать достоверность различий между всеми рассмотренными вариантами (tф = 6,6, при tst=1,96).

Наибольшее число сучков отмечено в посадках (6,4 шт).

Диаметр сучьев имеет не последнюю роль в определении сортности круглых лесоматериалов. Наибольший диаметр сучка выявлен в посевах и составляет3,3 см. По наибольшему диаметру табачных сучков также можно отметить культуры, созданные посевом.

Следует отметить, что диаметры у основания самых толстых сучьев превышают3 см, что позволяет нам отнести получаемые сортименты по этому признаку в соответствии с [3].

В последние время при изучении процессов формирования крон применяется математическое моделирование. Математические модели позволяют проверить справедливость гипотез о механизмах, управляющих ростом деревьев в древостое, и использовать их для решения практических задач по оптимизации и созданию целевых насаждений. Создание таких моделей на основе знаний о закономерностях роста деревьев и древостоев позволяет значительно повысить эффективность природопользования. Эта информация является ключевой для оценивания таких важных характеристик, как качество древесины в терминах ветвистости дерева [4].

Применение инструментария корреляционного и регрессионного анализа посредством Excel на базе Windows XP позволило построить аналитические уравнения диаметров и количества сучков по высоте ствола (табл. 3).

Таблица 3 – Моделирование параметров сучковатости

|

Метод создания |

Уравнение регрессии |

|

|

Количество сучков |

Диаметр сучков |

|

|

Посадка

|

η=0,796

y=6,879+1,693*х-0,122*x2+0,004*х3 |

η=0,644

y=13,891+0,573*x-0,015*x2-0,0009*x3 |

|

Посев |

η=0,823

y=8,519+1,367*x-0,075*x2+0,0005*x3 |

η=0,944

y=6,447+4,505*x-0,323*x2 +0,006*x3 |

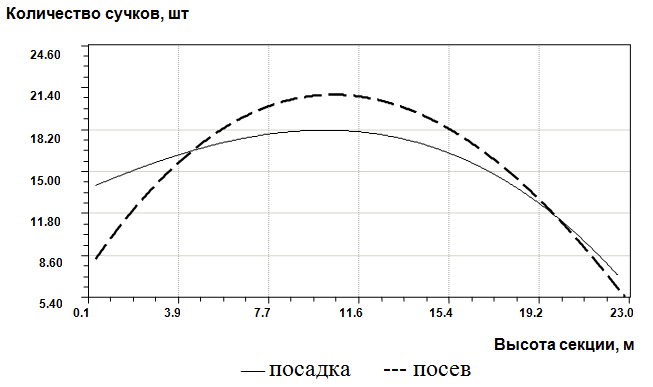

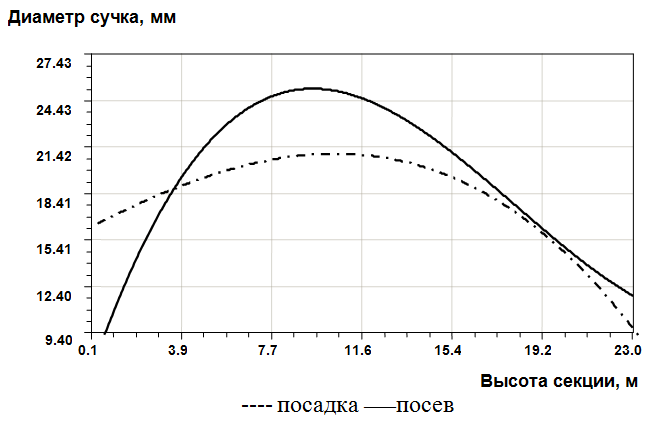

Зависимость, приведенная в табл. 3 наглядно продемонстрирована графически (рис. 2,3)

Графики показывают, что только в посадках с высотой ствола увеличивается количество сучков. В посевах число сучков растет до высоты 10м, аналогичная зависимость выявлена между диаметром сучков и высотой.

Высокая и тесная степень корреляции диаметров и количества сучков от высоты ствола выявлена в посевах (табл. 3), а в посадках – значительная и высокая. По нашим данным в обоих случаях важнейшие характеристики сучков согласно подвержены зависимости относительно высоты дерева.

Выше изложенные результаты говорят, что по ряду показателей, характеризующих процесс развития сучковатости стволов посадки и посевы различаются. А именно, в посадках формируется более протяженная живая крона, что также способствует большему накоплению древесины в стволе. Здесь можно предположить, что больший процент примеси в составе посевов способствует интенсивному отмиранию живой кроны. Как утверждает Обновленский В.М. (1964) [5]: «присутствие примеси ели в культурах сосны ведет к ухудшению свойств почв, замедляя круговорот зольных элементов, но в то же время ель является хорошим подгоном для сосны и способствует лучшему очищению ее от сучьев».

На основе полученных данных можно сделать вывод, что метод создания культур – это фактор, который следует учитывать при целенаправленном выращивании искусственных насаждений с целью получения высококачественной бездефектной древесины при проведении рубок ухода.

Библиографический список

- Полубояринов, О.И. Сучковатость древесного сырья [Текст] / О.И. Полубояринов. – Л. ЛТА, 1972. – 54 с.

- Авдеев Ю.М., Хамитова С.М. Внутривидовые вариации свойств древесины в лесных экосистемах. – Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7-2 (51). С. 72-74.

- Авдеев Ю.М., Хамитова С.М. Дифференциация эколого-древесиноведческих показателей деревьев по фазам роста и развития лесных экосистем. -

Современные научные исследования и инновации. 2015. № 7-2 (51). С. 75-84. - Авдеев Ю.М., Хамитова С.М., Гаранович И.М., Климовская А.Р., Селякова Н.С., Евтушенко Ю.С., Снетилова В.С. Опытные культурфитоценозы ели в Вологодской области // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61946

- Авдеев Ю.М., Хамитова С.М., Катаева А.С., Евтушенко Ю.А. Влияние внутривидовой изменчивости на свойства древесины в лесных экосистемах искусственного происхождения. – Russian Agricultural Science Review. 2014. Т. 3. № 3. С. 13-23.

- Авдеев Ю.М., Хамитова С.М. ВНУТРИВИДОВОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОСТИ, КАЧЕСТВА И ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ДРЕВЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ В сборнике: Актуальные проблемы и перспективы развития лесопромышленного комплекса сборник научных трудов III Международной научно-технической конференции. ФГБОУ ВПО «Костромской государственный технологический университет» (ФГБОУ ВПО «КГТУ»). Кострома, 2015. С. 54-55.

- Авдеев Ю.М. СОРТНОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУР ЦЕНОЗОВ В сборнике: ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ материалы четвертой республиканской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов, докторантов. Петрозаводск, 2013. С. 3-4.

- Авдеев Ю.М. КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ В ТЕРМИНАХ СУЧКОВАТОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2013. № 10. С. 135-138.

- Авдеев Ю.М. ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ НА СУЧКОВАТОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ В КУЛЬТУРАХ ЮЖНОЙ ПОДЗОНЫ ТАЙГИ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ) диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Архангельский государственный технический университет. Архангельск, 2010

- Авдеев Ю.М. ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ НА СУЧКОВАТОСТЬ ДРЕВЕСНЫХ СТВОЛОВ В КУЛЬТУРАХ ЮЖНОЙ ПОДЗОНЫ ТАЙГИ автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук / Архангельский государственный технический университет. Архангельск, 2010

- Авдеев Ю.М., Корчагов С.А. ПАРАМЕТРЫ СУЧКОВАТОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОРТНОСТЬ И СТОИМОСТЬ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В сборнике: Аграрная наука – сельскохозяйственному производству Сборник трудов ВГМХА по результатам работы научно-практической конференции, посвященной 97-летию академии. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГОУ ВПО “Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина”. 2008. С. 20.

- Авдеев Ю.М., Попель Е.С. СОРТНОСТЬ СТВОЛОВ В ЛЕСНЫХ КУЛЬТУРАХ В сборнике: Научное обеспечение – сельскохозяйственному производству. Биологические наукиМеждународная научно-практическая конференция, посвященная 99-летию академии. 2010. С. 9-11.

- ГОСТ 2140-71 Древесина. Пороки. Москва, 1971

- ГОСТ 9463-88. Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия [Текст]. – Введ. 01.01.1991. – М.: Изд-во стандартов,1991. – 13 с.

- Гусев, И.И. Моделирование экосистем [Текст]: учебное пособие / И.И. Гусев. – Архангельск: Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2002. – 112 с.

- Обновленский В.М. Выращивание сосны с березой и елью на западе зоны смешанных лесов и лесостепи / В.М. Обновленский // – Лесное хозяйство. 1964. № 11