Недостаточно эффективная организация предоставления конечным потребителям услуг водоснабжения и водоотведения, их непрозрачная стоимость могут привести к социальной напряжённости, особенно в ситуации, когда невозможно сформировать водные балансы из-за технической несопоставимости общедомовых и индивидуальных приборов учета [1, 2].

Решение задачи сокращения нерационального потребления энергетических ресурсов, обеспечения принципов социальной справедливости при оплате стоимости потребленных коммунальных услуг позволит успешно реализовать ключевые аспекты государственной политики энергосбережения и энергоэффективности [8, 9].

Однако в настоящее время существуют определённые проблемы при определении объемов и качества энергетических ресурсов, поставляемых потребителям и формировании показателей производственных и коммерческих потерь, используемых при тарифном регулировании для расчета обоснованной стоимости коммунальных услуг.

При этом источником показателей объемов и качества поставляемых энергетических ресурсов, используемых для оказания коммунальных услуг, в большинстве случаев, служат расчетные показатели, не отражающие реальное состояние поставленного ресурса, причем ресурсоснабжающие организации покрывают свои издержки за счёт повышения тарифов и, тем самым, генерируют статистику некорректных данных, на основании которых формируется политика развития отрасли и инвестиционные программы [6, 7, 10].

В целом, по состоянию на сегодняшний день, назрела необходимость формирования достоверной информации о параметрах предоставления услуг водоснабжения для планирования мероприятий по сокращению их при транспортировке, распределении и потреблении [3].

Одним из наиболее оптимальных путей решения сложившейся ситуации является создание на предприятиях сферы водоснабжения автоматизированных систем коммерческого учета потребления воды, что позволит [4, 5]:

-

обеспечить единство измерений и расчетов для граждан, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций;

-

обеспечит проведение сравнительного анализа параметров потребления воды в домах с одинаковыми техническими характеристиками;

-

обеспечит учет данных для применения дифференцированных тарифов;

-

сформирует базы знаний для разработки и контроля тарифных планов и проведения мероприятий по энергосбережению;

-

сократит издержки на обработку данных о потреблении из разных источников за счет типизации автоматической передачи данных о приборах учета, об объемах и качестве и услуг;

-

минимизирует риски коммерческих потерь воды и несанкционированного подключения к инженерно-коммунальным сетям при транспортировке, распределении и потреблении ресурса.

Под автоматизированной системой коммерческого учета потребления воды (АСКУПВ) в данной статье будем понимать комплекс программно-технических средств, обеспечивающих автоматическое измерение на точках учета количество потребленной воды и передачу данной информации на рабочее место оператора и/или в систему, предназначенную для ее обработки.

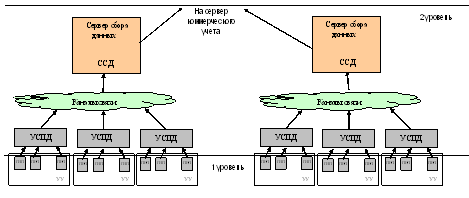

Исходя из определения, условно можно выделить три функциональных уровня АСКУПВ:

1-го функционального уровня:

- узлов учета (УУ), включающих совокупность первичных измерительных приборов (ПИП) по видам энергоресурсов;

2-го функционального уровня:

-

устройств сбора и передачи данных (УСПД), включая линии связи, соединяющие ПИП и устройствами УСПД;

-

каналов связи между устройствами УСПД и серверами сбора данных (ССД).

-

серверов сбора данных (ССД), осуществляющие сбор и хранение результатов измерений, а также оперативной служебной информации.

Функциональная структура АСКУЭ приведена на рис. 1

Рис. 1 Функциональная структура АИП

Современные системы АСКУПВ технически реализуются различными способами:

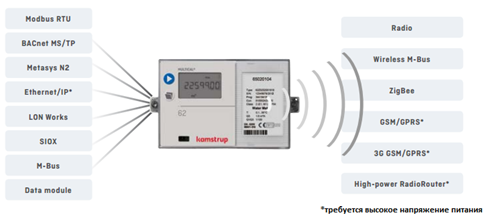

1) Через максимальную интеграцию функционала внутри одного устройства. Фактически, это счетчик (расходомер), с модулем передачи данных непосредственно на ССД. Модули могут быть, как встроенными (доп. опция) в устройство, так и внешними. Такой модуль, в принципе, позволяет сделать устройство полностью автономным в части монтажа и эксплуатации и не требует развертывания дополнительных устройств (в качестве примера можно привести ПУ MULTICAL® 62 с расходомером ULTRAFLOW® 24, рис.2).

Достоинства:

-

простота монтажа, эксплуатации;

-

сопоставимая цена в случае единичной установки на объекте.

Недостатки:

-

сеть строится, как правило, на основе одного типа приборов учета с достаточно высокой себестоимостью, что приводит к дороговизне общего решения, в случае, если существует множество точек учета в пределах одного помещения;

-

частое встречающееся требование, либо емкого источника питания, либо непосредственного доступа к электросети.

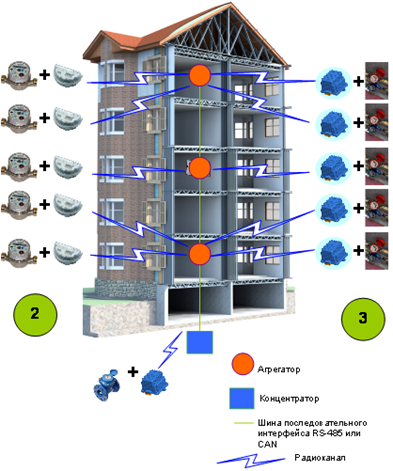

2) Через распределение функционала по типовым устройствам, которые общую образуют сеть передачи данных.

Стандартные компоненты такой сети:

-

прибор учета (1) со стандартным выходом (импульсный, цифровой), либо встроенным радиомодулем;

-

устройство (2), предназначенное для подсчета числа импульсов на выходе ПУ, либо для взаимодействия с ПУ по цифровому выходу, и передачи данных на более высокий уровень по проводному и/или беспроводному интерфейсу;

-

агрегатор (3) данных с нескольких ПУ;

-

ретранслятор (4);

-

концентратор данных (5), являющийся ключевым элементом сети и, отвечающий, за передачу данных на ССД.

Технически, часть компонентов такой сети так же могут быть объединены внутри одного устройства, либо вовсе отсутствовать.

Например, устройство (2) может так же быть ретранслятором (4) от других аналогичных устройств. При этом, нужно понимать, что устройство (2), как правило, прибор, работающий от внутреннего источника питания (батареи) и если в нем будет заложена многофункциональность (двунаправленный канал, ретрансляция, отправка показаний раз в несколько минут, формирование и хранение архивов и т.п.), то это приведет к быстрому истощению батареи, что, в случае, если устройство было узловым, то произойдет отказ целого участка сети.

Основные идеологии при построении сети сбора данных нижнего уровня:

-

проводная;

-

беспроводная;

-

гибридная.

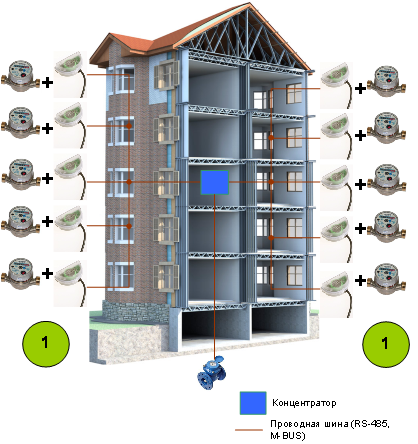

Рис. 3 Проводная технология сбора данных

На рис. 3 изображен вариант со встроенным в прибором учета модулем с проводным интерфейсом для сбора информации. Как правило, на нижнем уровне сбора, у водосчетчиков/расходмеров, это, либо M-BUS, либо RS-485, которые могут быть объединены в единую сеть. Данный способ, несомненно, является, самым надежным с точки для получения данных (хотя возможен и вариант обрыва/повреждения кабеля), но, в случае, если приборы учета воды находятся в квартире (наиболее распространенный вариант), то и наиболее затратным по монтажу, а, иногда и попросту невозможным. К тому же наличие такого интерфейса в приборе его значительно удорожает.

Достоинства:

-

гибкость построения сети сбора данных;

-

частичная или даже полная независимость от марки уже установленных приборов учета. Фактически, для подключения в систему, прибор просто должен иметь хоть какой-нибудь выход для чтения данных.

Недостатки:

-

большое количество разнопрофильных устройств;

-

сложность решения;

-

неоптимальность стоимость, если приходится использовать 1 концентратор на 1 точку учета.

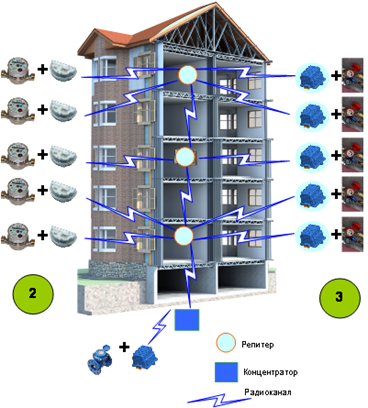

Рис 4. Беспроводная технология сбора данных

На рис. 4 рассмотрена ситуация, когда используются исключительно беспроводные технологии для передачи данных к концентратору. Рассмотрены ситуации, когда (2) данные передаются через встроенный в прибор учета радиомодуль и (3) данные считываются с ПУ по импульсному выходу отдельным устройством и передаются по радиоканалу устройствам ретрансляции, которые в свою очередь передают данные к концентратору.

Для организации радиоканала, как правило, используются устройства, работающие в бесплатном диапазоне частот (433 МГц, 868 МГц, 2,4ГГц – ZigBee), не требующие специальных согласований. Чаще всего используются закрытые протоколы собственной разработки и несовместимые с другими решениями. Беспроводная технология M-BUS, в отличие от ее проводного аналога, на российском рынке пока не слишком распространена.

Функционал устройств, которые подключаются к импульсному выходу (который формируется герконом при прохождении магнитной стрелки на приборе учета), в зависимости от решения может быть достаточно разнообразен. Это могут быть устройства, которые просто передают число накопленных импульсов от одного, двух или более ПУ. Или эти устройства самостоятельно преобразуют число накопленных импульсов в количество накопленной воды и передают уже показания счетчиков. Они могут хранить в себе архивы показаний с установкой метки времени и выдавать их по запросу. Могут организовывать одно- или двунаправленных радиоканал, иметь или не иметь встроенную функцию ретрансляции от других приборов.

Главным достоинством такого подхода является тот факт, что большинство всех ПУ различных производителей имеет импульсный выход. Это самые дешевые и самые распространенные приборы учета, используемые на рынке.

Основным недостатком таких устройств является абсолютная незащищенность от механического воздействия (размыкание контактов между ПУ и устройством считывания) и нештатной работы приборов учета. Например, использование магнита никак не отразится на работе такого устройства. С другой стороны, нештатная работа водосчетчика в виде обратного хода будет так же формировать на выходе импульсы так же, как и в штатном режиме работы, но дальнейшее разночтение может привести к конфликтной ситуации. Отдельным вопросом является, как правило, весьма сложная первоначальная настройка таких устройств (синхронизация с текущими показаниями ПУ) и монтаж.

Если в качестве решения используется встраиваемый радиомодуль, то расширяется диапазон возможностей, которое может выполнять АСКУПВ. Так, протокол может поддерживать определение работы счетчика в нештатном режиме (обратный ход) и передавать такую информацию на ССД. Так же в ПУ может быть встроен датчик, реагирующий на сильное магнитное поле, и его срабатывание так же может быть передано посредством радиомодуля. Недостатком же является то, что необходимо, фактически, у клиентов устанавливать данные ПУ за свой счет, т.к. требование к жильцу купить достаточно дорогой прибор находится вне рамок правового поля. Тем не менее, для новостроек данная технология вполне приемлема.

Очевидно, что вне зависимости от конструктивных особенностей устройства, основное требование здесь – автономная работа без замены элемента питания сроком, превышающим срок между поверками счетчика воды (т.е. в случае холодной воды – это более 6 лет). Наиболее энергозатратными функциями устройства являются, как правило, двунаправленный канал (т.е. не только отправка пакетов, но и постоянное «слушанье» эфира), а так же функция ретрансляции. Потому в качестве ретрансляторов используют все же чаще отдельные устройства, либо переходят к гибридному способу построения сети (рис. 5).

Рис 5. Гибридная технология сбора данных

Следующим вопросом является технология передачи информации с нижнего уровня на ССД.

Основные идеологии при построении сети передачи данных на ССД:

-

проводная;

-

беспроводная.

Проводная технология обеспечивается существующей разветвленной сетью передачи данных различных интернет-компаний. Концентратор подключается по такому же принципу, как и любой абонент такой интернет-компании. Минусом такого подхода является тот факт, что у интернет-компаний, как правило, нет специальных тарифных планов под передачу данных подобных телеметрических данных, к тому же, сеть интернет-компании не всегда может совпадать с сетью домов заказчика, в которые он бы хотел внедрить АСКУПВ.

Наиболее распространенным вариантом является передача данных на ССД с помощью сотовой сети GSM/GPRS. Наличие специальных тарифов в сетке для таких целей и уже отработанные решения позволяют решить такую задачу по вполне приемлемой стоимости. Единственным важным аспектом является то, что зачастую, концентраторы устанавливаются в подвальных помещениях с низким уровнем сигнала. Даже выносная антенна не всегда может решить данный вопрос. Поэтому здесь повышается роль качественного предпроектного обследования, в результате которого должно быть точно определено место установки концентратора.

Так же беспроводные технологии могут быть использованы для съема показаний по принципу Walk by/Drive by, смысл которых заключается в том, что беспроводной съем показаний осуществляется путем обхода/объезда всех точек учета курьером/специальным транспортом. Наличие у них специальных устройств для беспроводного снятия показаний позволяет подключаться к коммуникатору и считывать данные без схода в подвал. Такие решения зачастую предлагается интегрировать, например, с работой мусоровозов, которые выполняют традиционные маршруты по роду своей основной деятельности.

Каким бы то ни было способом, но данные попадают на сервер сбора данных. Как правило, используемые СУБД основываются на собственных разработках компаний, предлагающих АСКУПВ, и стоятся на основе вариантов языка SQL, однако, встречаются варианты, когда концентратор самостоятельно «упаковывает» полученные с приборов учета данные в файлы первичных отчетов, которые сразу могут быть использованы для анализа оператором.

Программное обеспечение может идти как дополнение к оборудования АСКУПВ, так и являться отдельным продуктом для покупки. В последнем случае, стоимость лицензии, как правило, зависит от количества обслуживаемых точек учета.

В целом, оценку стоимости работ по развертыванию АСКУПВ нужно производить по следующим направлениям:

-

стоимость на единицу учета разворачиваемой системы АСКУПВ в рамках проекта;

-

стоимость на каждую дополнительную точку учета, выходящую за рамки проекта АСКУПВ.

Дополнительным фактором, который влияет на привлекательность системы АСКУПВ

Стоимость внедрения и обслуживания АСКУПВ зависит, в основном, от следующих факторов:

-

стоимость оборудования АСКУПВ;

-

стоимость программного обеспечения;

-

стоимость монтажа и первичной настройки;

-

стоимость технического обслуживания и трудоемкость обработки получаемой с помощью АСКУПВ информации;

-

гарантийный срок работы оборудования и среднее время наработки на отказ устройств АСКУПВ.

При оценке стоимости оборудования АСКУПВ нужно четко понимать, какие именно приборы учета будут лежать в ее основе: будет ли их стандартизация и замена, либо это будет попытка охватить уже установленные приборы воды. И, исходя из этого, выбирать технологии съема и передачи данных.

Ко второму по значимости фактору можно отнести выбор технологии передачи данных. В идеале, конечно, система должна поддерживать различные варианты построения сети. И по результатам обследования, в зависимости от конкретной ситуации должен быть сделан выбор в пользу проводной, беспроводной или гибридной технологии. Вопрос минимизации издержек в случаях монтажа проводной системы, либо покупки ретрансляторов сигнала для беспроводной должен быть рассмотрен на этапе проектирования на конкретных объектах.

В случае выбора беспроводной технологией, как правило, приходится столкнуться с устройствами, работающими от внутреннего источника питания. Исходя из характеристик устройства, топологии построения сети, функциональной насыщенности, закладываемой периодичности передачи информации и т.п. необходимо сделать анализ насколько хватит батареи для функционирования в заданном режиме. Перед началом внедрения, необходимо четко понимать трудоемкость по замене батарей и дополнительной настройке устройств после такой замены.

Дополнительным вопросом к рассмотрению является вопрос подключения к АСКУПВ (в случае необходимости получения таких данных для выставления счетов по водоотведению) общедомовых расходомеров горячей воды.

Как правило, такие расходомеры подключены к теплосчетчику, а потому для снятия данных необходимо, что бы система АСКУПВ дополнительно могла поддерживать протоколы взаимодействия с приборами наиболее популярных моделей, представленных на российском рынке.

В заключении необходимо отметить, что в существующих условиях переход на новые внедрение современных технологий российских разработчиков позволит исполнителям коммунальных услуг не только переформатировать структуру издержек, но и сохранить тенденции устойчивого развития.

Библиографический список

- Чаадаев, В.К. Методологические подходы к созданию оператора коммерческого учета энергоресурсов [Текст] / В.К. Чаадаев // Актуальные вопросы современной науки, 2015. – № 3(7). – С. 99 – 103.

- Чаадаев, В.К. Проблемные зоны взаимодействия между участниками рынка коммунальных услуг при отсутствии оператора коммерческого учета [Текст] / В.К. Чаадаев // Современные научные исследования и инновации. 2015. – № 7 – С. 92-96.

- Чаадаев, В.К., Чаадаева В.В. Актуальные аспекты создания и развития единого информационного пространства ЖКХ [Текст] / В.К. Чаадаев, В.В. Чаадаева // Прогрессивные технологии развития. – 2013. – № 11. – С. 68-76.

- Чаадаева, В.В. Коммунальный сектор экономики как вид экономической деятельности [Текст] / В.В. Чаадаева // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 7 (60). – С. 831-835.

- Чаадаева, В.В. Принципы функционирования коммунального сектора экономики как сложного системного объекта [Текст] / В.В. Чаадаева // Экономика и предпринимательство. – 2015. – № 6-3 (59-3). – С. 190-193.

- Чаадаев В.К. Подготовка задачи имитационного моделирования бизнес-процесса [Текст] / В.К. Чаадаев // Вестник Университета (Государственный университет управления). 2007. – Т. 1. № 19. – С. 330-338.

- Чаадаев В.К. Проектирование экспертных систем для реинжиниринга бизнес-процессов [Текст] / В.К. Чаадаев // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2006. – № 48-2. – С. 230-237.

- Чаадаев В.К., Григорьев Е.В. Системный подход к обоснованию внедрения инновационных технологий в сфере жилищно-коммунальных услуг [Текст] / В.К. Чаадаев, Е.В. Григорьев // Энергосбережение. 2010. – № 1. – С. 34-41.

- Чаадаев В.К., Чаадаева В.В. Информационные ресурсы ЖКХ – создание, использование и эксплуатация [Текст] / В.К. Чаадаев, В.В. Чаадаева // Факторы повышения эффективности российской экономики: сборник материалов Международная научно-практической конференции. Краснодар. 2014. – С. 302 – 308.

- Чаадаев В.К. Организационно-экономические условия и возможности реинжиниринга бизнес-процессов [Текст] / В.К. Чаадаев // Вестник Челябинского государственного университета. 2007. – № 19. – С. 139 – 146.