Введение.

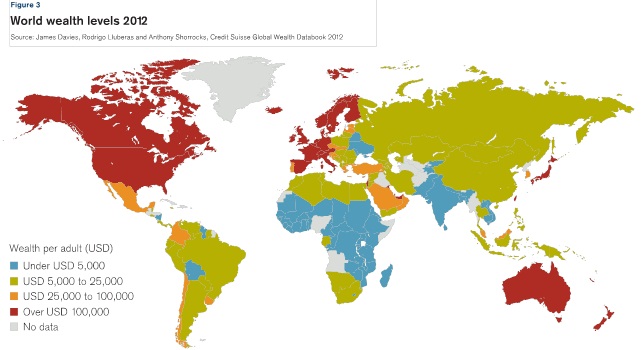

Проблемы социального неравенства, различия в уровне доходов в большей или меньшей степени существовали всегда. По мере развития капитализма во многих странах разница между уровнем доходов самой богатой и самой бедной социальной группы увеличивается. Мировое богатство распределено очень неравномерно, об этом свидетельствуют данные банка «Credit Suisse» представленные на Рисунке № 1.

Проблема различия в уровнях доходов актуальна и для России. После распада Советского Союза, сравнительно небольшая группа людей приватизировала большую часть собственности, сложился так называемый олигархический класс. По мере развития рыночных отношений и открытия страны для иностранных компаний, стоимость приватизированных активов постоянно возрастала, одновременно с этим увеличивалось и социальное расслоение. Эксперты высказывают различные гипотезы по поводу дальнейшего развития ситуации, но сходятся во мнении, что без смены социально-экономической модели развития государства неравенство распределения доходов будет увеличиваться.

Рисунок 1. Уровень благосостояния (на душу населения) в 2012 году.

Источник: «Global Wealth Report 2012»

Проблема неравенства распределения доходов в Российской Федерации.

В первую очередь необходимо дать определение понятию «доход». Доход – сумма денежных поступлений в определенный временной промежуток, которая тратиться на потребление и сбережение. Величина доходов, и как следствие, соотношение между уровнем потребления и сбережениями определяет величину спроса индивида на товары и услуги. Количество и качество потребляемых товаров и услуг непосредственно сказываются на уровне жизни населения.

Можно выделить несколько основных статей дохода, получаемых гражданами РФ:

- заработная плата;

- социальные трансферты;

- доходы от предпринимательской деятельности;

- рентный доход;

- доход от продажи имущества.

По данным Росстата, структура расходов и доходов малоимущего населения выглядит следующим образом: 90,2 % располагаемых доходов приходится на денежные поступления и всего один процент на израсходованные сбережения, 8,8 процентов доходов эта категория граждан получает в натуральной форме. 52,1 процент полученных доходов тратится на продукты питания, 22,7 % на непродовольственные товары, 23,9 процентов – услуги, 1,2% – алкогольная продукция. Для сравнения, структура доходов и расходов среднестатистического российского домохозяйства выглядит так: 88,1 % располагаемых доходов приходится на денежные поступления, 8,4 % – израсходованные сбережения, и относительно небольшую долю – всего 3,6 процентов доходов домохозяйство получает в натуральной форме. 37,3 % процентов доходов тратится на непродовольственные товары, 35,3 процентов на продукты питания, 25,7 процентов – на услуги, 1,6% – алкогольная продукция.[1]

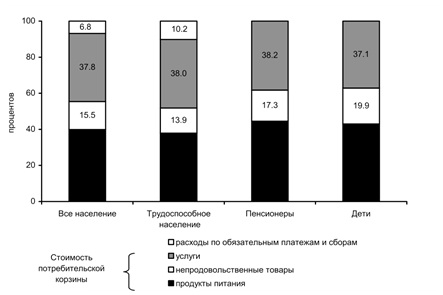

Величина прожиточного минимума в Российской Федерации ежеквартально определяется Правительством РФ. Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимальной потребительской корзины, необходимой человеку для поддержания своей жизнедеятельности. Оценка корзины производится исходя из данных Росстата. Структура величины прожиточного минимума отображена на Рисунке № 2.

Рисунок 2. Структура величины прожиточного минимума

Источник: Российский статистический ежегодник

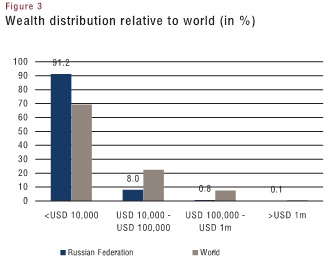

Согласно данным, приведенным в «Global Wealth Report», в 2012 году среди крупных стран Российская Федерация занимает первое место в мире по уровню неравенства распределения доходов. На долю 1 процента богатейших российских граждан приходится 71% активов – высокий показатель, учитывая тот факт, что на 1% самых состоятельный людей Индии приходится 49% активов, в Индонезии – 46%, в развивающемся «социалистическом» Китае этот показатель находится на уровне 32%, в Соединенных Штатах – 37%, в Японии – 17%. Лидирует Россия и по такому показателю, как богатство миллиардеров в отношении к богатству остального населения. В среднем на каждого миллиардера в России приходится $15 млрд накопленного домохозяйствами. В мире на каждого миллиардера приходится $194 млрд богатства домохозяйств. Другими словами, в России отношение богатства миллиардера к богатству обычного россиянина выше в 13 раз, чем в среднем по миру.»[2]

Так как коэффициент Джини не учитывает многих фактов, влияющих не только на неравенство в доходах, но и на уровень жизни многие специалисты сходятся во мнении, что для оценки благополучия и равенства общества лучше использовать сравнение абсолютного количества богатства. Объективность данного подхода можно проиллюстрировать следующим примером: состоятельные граждане могут себе позволить тратить больше денег на образование, здоровье, имеют большую вариативность вложений капитала. Другими словами – неравенство порождает неравенство. Согласно данным «Global Wealth Report 2012» личное богатство среднестатистического россиянина – 12 000 $ ниже, чем в Китае (20 000 $). В отличии от России, китайским миллиардерам принадлежит не более двух процентов богатства страны. При сравнении уровня благосостояния граждан России и Китая необходимо принимать во внимание колоссальное различие в количестве населения а также размеры экономики (экономика КНР примерно в четыре раза больше российской). При таких существенных страновых различиях количество миллиардеров в этих странах одинаковое – 100 человек. Соединенные Штаты Америки, Африка и Латинская Америка обгоняют Россию по уровню неравенства доходов, но Российская Федерация уверенно занимает первое место по уровню неравенства распределения богатства.

Рисунок 3.

Источник: «Global Wealth Report 2012»

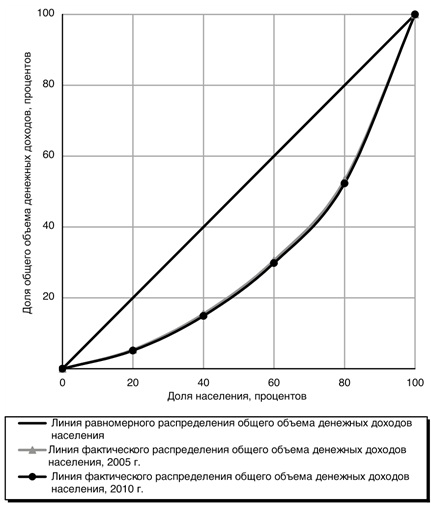

Как видно из данных Таблицы № 2, коэффициент фондов и коэффициент Джини с 1992 года и по настоящее время устойчиво возрастали. Это свидетельствует о растущей социальной дифференциации. Если в 1992 году коэффициент Джини составлял 0,289 то к 2010 году этот показатель достиг уровня 0,421. При этом стоит отметить и положительную тенденцию роста заработных плат в Российской Федерации. С 2006 года по 2010 год доля людей, получавших заработную плату в размере от 15 000 до 25 000 рублей увеличилась с 12, процентов до 23,5 процентов. [3]

Региональные различия в распределении доходов.

В Российской Федерации существуют различные по экономическому, ресурсному, социальному потенциалу субъекты РФ. Показатели валового внутреннего продукта регионов разнятся. Существуют регионы-лидеры, такие как Тюменская, Московская, Томская, Калужская области, в то же время есть немало регионов, получающих дотации из федерального бюджета, например, республика Игнушения, Мурманская область и другие. Как показывают статистические данные Росстата, наибольшая дифференциация по уровню доходов имеет место быть в наиболее развитых субъектах, таких как г. Москва, Московская область, Новгородская область, Краснодарский край, Самарская область. В этих регионах коэффициент Джини, коэффициент фондов и децильный коэффициент выше, чем в среднем по стране.

Если подробно рассмотреть структуру экономики регионов-лидеров по неравенству в доходах, то можно заметить, что доля крупного бизнеса в ВРП региона значительно превышает долю среднего и малого бизнеса. Такое положение вещей косвенно свидетельствует о большой концентрации собственности у небольшой группы граждан, чьи доходы значительно выше среднестатистических.

Выводы.

Проблема различия уровня доходов будет существовать всегда, при этом к одной из важнейших функций государства относится сглаживание социального неравенства, минимизировать социальную напряженность посредством сбора налогов и предоставления трансфертов. В настоящее время ситуация с социальным расслоением в Российской Федерации складывается не лучшим образом. Налицо огромное неравенство в распределении доходов, о котором говорится во многих аналитических отчетах. С 1992 года коэффициент Джинни, коэффициент фондов и децильный коэффициент постоянно возрастали. Текущая ситуация негативно влияет на дальнейших перспективах развития всей страны. Для того, чтобы в долгосрочной перспективе повысить уровень жизни российского населения следует скорректировать существующей социально-экономическую модель развития государства, разработать перечень мероприятий, направленных на сглаживание социального неравенства. Одним из таких методов может стать развитие малого и среднего предпринимательства.

Приложение 1. Кривая Лоренца (Российская Федерация 2005, 2010 годы)

Источник: Российский статистический ежегодник.

[2] Сергей Гуриев, Олег Цывинский. Россия — лидер по неравенству распределения богатства.// Ведомости, 06.11.2012 http://www.vedomosti.ru/opinion/news/5739241/pervaya_sredi_neravnyh#ixzz2EgZlhrCh

Библиографический список

- Социальное положение и уровень жизни населения России. 2011: Стат.сб. / Росстат – M., 2011. – 527 c.

- С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян «Прикладная статистика и основы эконометрики. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022 с.

- Рощина Я.М. Дифференциация доходов и образования в России.// Вопросы образования, №4, 2005.

- А.Е. Суринов « Социальное положение и уровень жизни населения России. 2009» – Росстат, 2008. – 504 с.

- Сергей Гуриев, Олег Цывинский. Россия — лидер по неравенству распределения богатства.// Ведомости, 06.11.2012

- «Global Wealth Report 2012», Credit Suisse

- Базы данных Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru