Введение. Форма поперечного сечения дерева, особенно на высоте 1,3 м, имеет важное значение для определения объема дерева, а для насаждения – запаса.

М.М. Орлов [1] в учебнике по лесной таксации указывал на следующие факторы, влияющие на форму поперечного сечения деревьев:

- древесная порода;

- возраст;

- часть дерева, для которого взято сечение;

- условия произрастания.

В основу определения площади поперечных сечений дерева положены две геометрические формулы: эллипс и круг. При этом, безусловно, эллипсовидная форма более характерна для растущих деревьев, но возникает сложность, связанная с фиксацией в процессе измерений максимального и минимального диаметров.

Очевидно, что помимо указанных выше факторов, на форму дерева оказывает влияние толщина коры. Профессор В.Я. Добровлянский [2] установил, что при определении поперечных сечений нижней части ствола по формулам круга и эллипса погрешность исчисления возрастает с увеличением толщины коры. У деревьев с тонкой корой это преувеличение в среднем равно 1%, с толстой корой – 2-3%, с очень толстой – 4-5%. При вычислении площадей окорённых стволов формулы круга и эллипса дают для любого сечения по всей высоте ствола преувеличение на 0,5-1%.

Методика исследований. Для изучения формы стволов деревьев ели сибирской (Picea obovata L.) (рисунок 1) были заложены пробные площади Бирюсинского лесничества учебно-опытного лесхоза (Восточно-Саянском горно-таежном районе) в соответствии с требованиями ОСТа 56-69-83 [3].Основной целью исследования являлось определение степени влияния размеров деревьев на форму поперечного сечения ствола на высоте 1,3 метра.

Все измерения проводились на пробных площадях. У растущих деревьев на высоте 1,3 метра выполнялись измерения в 4-х направлениях по сторонам света (СЮ, ЗВ, СЗЮВ, СВЮЗ). Ель не являлась главной породой, а только входила в состав пихтового

Рисунок 1 – Деревья ели в смешанном насаждении в условиях Бирюсинского лесничества учебно-опытного лесхоза СибГТУ

насаждения с примесью от 30 до 60% по запасу. Общее количество измеренных деревьев на пробной площади варьировало от 50 до 100 шт.

Проверку на соответствие формы поперечного сечения ствола на высоте 1,3 метра двум геометрическим фигурам кругу и эллипсу производили по абсолютному отклонению Δ=dcю-dвз. Если отклонение Δ<0,5– круг; в других случаях – эллипс.

Все деревья по диаметру ствола на высоте 1,3 метра были разделены на следующие категории по М.М. Орлову [1]: тонкомерные (8,0-16,0 см), среднемерные (16,1-36,0 см), крупномерные (36,1 см и более).

Средний диаметр соответствовал среднеарифметическому значению измеренной совокупности деревьев ели в насаждении.

Обработка полевого материала производилась методами математического и статистического анализов.

Экспериментальные исследования. Статистический анализ позволил установить не существенность различия в диаметрах деревьев с корой по сторонам (1,2,3,4) (таблица 1).

При точности опыта в пределах 4,2-6,2 %.

Возрастные изменения древостоев связаны, в том числе и с размерными показателями деревьев, что приводит к формированию стволов с различной формы поперечного сечения

Таблица 1 – Средние диаметры деревьев ели по сторонам поперечника на высоте 1,3 м.

|

Средний диаметр, см |

Статистические показатели |

|||||||

|

диаметр, см |

Р, % |

t |

диаметр, см |

Р, % |

t |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

|||||

|

20,4 |

20,3±1,15 |

20,3±1,14 |

5,6 |

t0.027<t0.954 |

20,4±1,15 |

20,4±1,15 |

5,7 |

t0.027<t0.954 |

|

25,1 |

25,5±1,56 |

24,9±1,52 |

6,1 |

t0.250<t0.954 |

25,0±1,50 |

25,2±1,55 |

6,2 |

t0.085<t0.954 |

|

28,2 |

28,1±1,16 |

28,4±1,18 |

4,2 |

t0.189<t0.954 |

27,6±1,13 |

28,8±1,21 |

4,2 |

t0.692<t0.954 |

на высоте 1,3 метра. В таблице представлены данные о распределении стволов различной формы (круговой, эллипсовидной) по размерным категориям деревьев (таблица 2).

Таблица 2 – Распределение деревьев березы (%) различной формы поперечного сечения по размерным категориям

|

Средний диаметр |

Форма |

Категория дерева |

||

|

тонкомер |

среднемер |

крупномер |

||

|

% |

||||

|

20,4 |

Круговая |

53,8 |

4,9 |

0 |

|

Эллипсовидная |

15,4 |

22,6 |

50,0 |

|

|

Яйцевидная |

30,8 |

16,1 |

0 |

|

|

Неправильная |

0 |

19,4 |

50,0 |

|

|

25,1 |

Круговая |

80,0 |

37,9 |

8,3 |

|

Эллипсовидная |

0 |

3,4 |

8,3 |

|

|

Яйцевидная |

20,0 |

27,6 |

41,7 |

|

|

Неправильная |

0 |

31,0 |

41,7 |

|

|

28,2 |

Круговая |

73,7 |

20,4 |

3,4 |

|

Эллипсовидная |

21,1 |

25,9 |

34,5 |

|

|

Яйцевидная |

5,3 |

20,4 |

6,9 |

|

|

Неправильная |

0 |

33,3 |

55,2 |

|

Данные указывают на общую тенденцию уменьшения процента деревьев с круговой формой, и соответственно, пропорциональное увеличение растений с эллипсовидной

формой с ростом размеров стволов.

С целью определения закономерностей в форме стволов по отдельным категориям (тонкомер, среднемер) были построены диаграммы изменения деревьев с круговой формой по мере увеличения размеров совокупности (рисунок 2).

Количество деревьев круговой формы с переходом по категориям крупности уменьшается при увеличении растений с эллипсовидной формой и росте стволов с неправильной формой. Число деревьев яйцевидной определяется не столько размерными параметрами насаждения, сколько другими факторами. Такая ситуация объясняется происхождением, структурой и морфологическими особенностями насаждений.

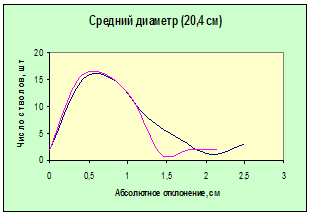

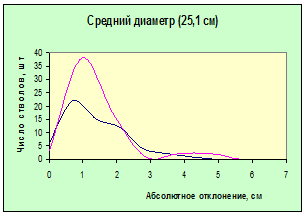

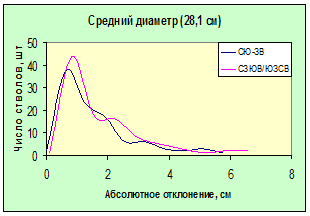

Для установления величины предельных отклонений было получено распределение абсолютных разностей двух диаметров по четырем измерениям и обобщенным численным совокупностям исследуемой породы (рисунок 2).

Рисунок 2 – Распределение абсолютных отклонений по четырем измерениям диаметров деревьев ели

Очевидно, что с увеличением размеров стволов возрастает величина абсолютных отклонений.

Выводы. В результате можно констатировать следующее.

- Статистический анализ позволил установить не существенность различия в диаметрах деревьев с корой по сторонам (1-2,3-4).

- Количество деревьев круговой формы с переходом по категориям крупности уменьшается при увеличении растений с эллипсовидной формой и росте стволов с неправильной формой. Число деревьев яйцевидной формы зависит не столько от размерных параметров насаждения, сколько определяется другими факторами.

- С увеличением размеров стволов возрастает величина абсолютных отклонений.

Таким образом, очевидно, что учет размерных тенденций в форме стволов позволит снизить погрешности в определении запасов насаждений.

Библиографический список

-

Орлов, М.М. Лесная таксация: 3-е изд / М.М. Орлов. Ленинград: Лесное хоз-во и лесн. пром-ть. 1929. 532 с.

-

Добровлянский, В.Я. К вопросу об определении объема срубленных деревьев / В.Я. Добровлянский // Известия лесного института. В.13. 1915. с. 24-30.

-

ОСТ 56-69-83. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки. Вв. впервые 23.05.1983 № 72. Москва: ЦБНТИ Гослесхоза СССР, 1984. 12 с.