Актуальность выбранной темы состоит в том, что в зависимости от экономических и политических условий, те или иные приоритеты могут выходить на первый план, т. е. происходит постоянная смена целевых направлений в адресности государственной политики. Основным условием достижения стратегической цели развития общества является формирование социально-экономической среды, обладающей долгосрочным потенциалом динамичного роста, способной обеспечить опережающий рост уровня благосостояния населения граждан, что и определяет актуальность и значимость реализации адресной государственной политики в социально-экономической сфере.

Цель исследования состоит в разработке теоретико-методических положений и практических рекомендаций по формированию основ адресной государственной политики в социально-экономической сфере в условиях трансформируемой экономики Российской Федерации.

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения комплекса взаимосвязанных задач: разработать механизм реализации адресной государственной политики в социально-экономической сфере; раскрыть сущность адресной политики государства; изучен процесс разработки и реализации государственных целевых программ социально- экономического развития РФ и выделить приоритетные проблемы в этой области.

Реализация адресной политики государства представляет собой систематический, динамичный процесс достижения поставленных целей, направленных на конкретного индивида, где участие принимают органы государственной власти всех уровней, а также институты гражданского общества.

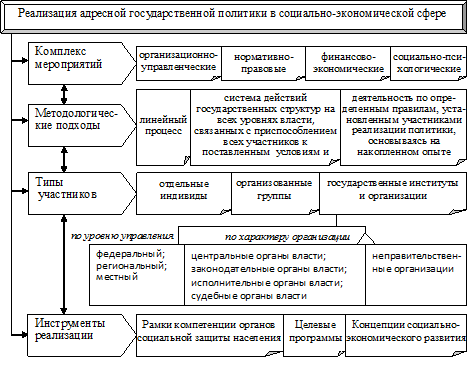

Одна из частей реализации адресной государственной политики – это определение ее механизма, который включает систему средств, методов и инструментов, обеспечивающих исполнение запланированных мероприятий в соответствии с поставленной целью и задачами (рисунок 1).

Приоритетная роль в реализации адресной государственной политики принадлежит органам исполнительной власти на всех уровнях, от центральных структур до структур местного значения.

Адресность предполагает правильную идентификацию нуждающихся, что может достигаться разными путями: во-первых, оценкой материального положения отдельных лиц или семей; второй путь адресности основан на определённых показателях, статистически связанных с нуждаемостью; третий путь – создание механизма самоадресования на основе самозаявительной процедуры.

Рисунок 1. Механизм реализации адресной государственной политики в социально-экономической сфере

Используя опыт большинства европейских стран давно перешедших на адресное предоставление помощи и осуществляя активное продвижение данных принципов в жизнь в нашей стране, для России этот путь представляется в сложившихся условиях наиболее оптимальным. Сейчас в стране существует более тысячи различных льгот и выплат, установленных действующим законодательством. Льготы установлены более чем для 200 категорий граждан.

Как видно из исторического опыта, в процессе осуществления координальных экономических преобразований на первый план выходят проблемы государственной политики в социально-экономической сфере и выступают стимулом данных преобразований, а также фактором, который определяет границы радикальности адресных решений. [1]

Действительно, во-первых, потребности и готовность общества к радикальным экономическим преобразованиям достигает своего максимума, когда очевидна неспособность решить имеющиеся социальные проблемы в рамках определенной экономической ситуации. Во-вторых, – радикальный перелом имеющихся экономических механизмов опережает внедрение новых. В результате возникает ситуация: существующий экономический механизм не работает, новый – не создан. Ясно, что данная ситуация негативно отражается на социальных составляющих экономической жизни.

На начальном этапе трансформации социально-экономической сферы в России все силы государства были направлены на финансовое оздоровление экономики и стабильность макроэкономики, а проблемы социальной сферы оказались отодвинутыми на второстепенный план. И как итог, население России столкнулось с резким падением уровня жизни при увеличении социальной разобщенности в обществе.[2]

Таким образом, адресная государственная политика в социально-экономической сфере существенно влияет на денежные доходы населения, производство услуг и благ в необходимом количестве согласно спросу, объему и структуре потребностей населения.

Приоритетными ее направлениями выступают:

-

поддержание достойного уровня оплаты труда, иных доходов и занятости;

-

повышение трудовых качеств работников;

-

обеспечение высокого уровня здоровья, образования и культуры;

-

модернизацию социальной инфраструктуры;

- социальных гарантий.

«Доходы трудоспособных граждан регламентируются с помощью политики заработной платы путем поддержания достаточного уровня минимальной заработной платы или основных параметров оплаты труда на государственных предприятиях».

[3] Пользуясь благами и услугами на товарном рынке, политика социальной направленности прямо (для государственных) и косвенно (для частных предприятий) участвует в первичном перераспределении вновь созданной стоимости.

Денежные доходы нетрудоспособного населения можно определить посредством социально-экономической политики. И здесь значительная роль принадлежит ее участию во вторичном распределении первичных доходов. Механизм указанного перераспределения состоит в изымании доли первичных доходов государством в виде различных видов налогов, страховых взносов и финансировании социально-экономических мероприятий и программ. Налогообложение и выплаты социального характера осуществляются разграниченно, согласно величине первичного дохода. Однако, в основе налогообложения заложен принцип прогрессивности (прямо пропорциональная зависимость размера дохода и налогового бремени), а в основе социальных выплат – обратно пропорциональная зависимость.

В основе механизма поддержки высокого уровня денежных доходов граждан ограниченной трудоспособности находится система социального обеспечения.

Сложность выбора определенного направления реализации адресной государственной социально-экономической политики состоит в том, что эти направления должны формироваться на основе общенациональных интересов. Однако, в связи с тем, что в обществе имеются различные социальные и политические группы и слои, неотъемлемыми составляющими социальной политики выступают отношения социальной защиты.

Социальная защита населения – это одно из важнейших направлений адресной социально-экономической политики государства, заключающееся в установлении и поддержании общественно необходимого материального и социального положения каждого члена общества.

Предметом государственного регулирования системы социальной защиты населения в России выступает:

1)защита прав трудящихся, обслуживание в сфере медицины, социальное обеспечения, обязательное социальное и государственное страхование, пенсионное обеспечение;

2)«социальная защита отдельных категорий лиц (ветеранов, инвалидов, женщин и детей и др.), проживающих либо пребывающих на территории России и нуждающихся в социальной защите» [4];

3)деятельность институтов социальной защиты.

Государственная политика Российской Федерации в области социальной поддержки граждан формируется в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации.

Согласно ст. 7 Конституции «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (ст.7., п.1.).[5] А также «в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты» (ст.7.п.2.).[6]

Конституцией Российской Федерации установлено также, что координация вопросов защиты семьи, материнства, отцовства и детства, а также социальная защита и социальное обеспечение, находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.[7]

Таким образом, все вышеуказанные гарантии реализуются через систему социальной защиты населения. Социальная защита пользуется преимуществом со стороны государства, так как находится в его руках и обладает всеобщим характером. Социальную защиту могут осуществлять и негосударственные объединения – профессиональные союзы.

Система социальной защиты строится на определенных социально-экономических обязательствах государства, представляющих собой законодательно закрепленную совокупность социально-экономических благ, которые государство обязуется сделать доступными для своего населения.

От того, как развита адресная государственная социально-политическая деятельность, зависит структурное содержание его политики в социально-экономической сфере.

Например, Германия и Дания характеризуется широким охватом социальной и экономической сфер государством. «В Конституции Италии указано, что «республика охраняет труд во всех его формах и применениях», дополнительные социальные обязательства приняты в отношении работающих женщин. Конституция страны определяет также, что «каждый гражданин, неспособный к труду и лишенный необходимых средств к существованию, имеет право на поддержку общества». В Конституции Франции закрепляется обязанность трудиться: «Каждый обязан работать и имеет право на получение должности». В основной закон этой страны записаны права на равный доступ к образованию, охрану здоровья, отдых и досуг. В Конституции Японии отмечается, что все имеют право на «поддержание минимального уровня здоровой и культурной жизни», «образование в соответствии со своими способностями»». [8]

Конституции США не содержат перечень социально-экономических обязательств, но они исключительно обширны и законодательно закреплены.

В сфере территориальной дифференциации единое социально-экономическое пространство формируется с помощью обеспечения повсеместно единого статуса, минимально допустимого уровня социальных услуг и гарантий. Всё это связано с введением по всем социальным параметрам и отраслям социальной сферы системы единых минимальных социальных стандартов.

Наличие данной системы способно создать необходимые условия с целью повышения степени обоснованности выбора стратегических целей социального характера и распределения бюджетных средств. Система социально-экономической стандартизации предполагает взаимосвязь федеральных, региональных и муниципальных социальных стандартов.

«В рыночной экономике программно-целевой метод управления стоит в одном ряду с прогнозированием социально-экономического развития страны и является одним из основных инструментов осуществления государственной социально-экономической политики».[9]

«Для повышения эффективности экономики страны как многоуровневой социально-экономической системы представляется целесообразным обеспечить координацию работ по разработке и реализации федеральных целевых программ».[10]

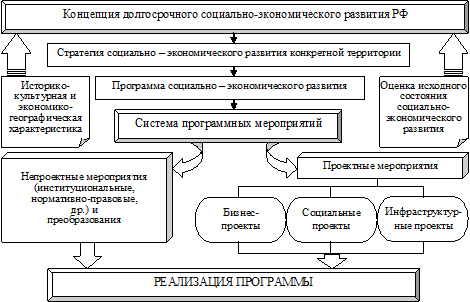

Процесс разработки государственных целевых программ социально- экономического развития РФ представлен нами на рисунке 2.

Рисунок 2. Процесс разработки государственных целевых программ социально- экономического развития РФ

Рисунок 2. Процесс разработки государственных целевых программ социально- экономического развития РФ

«Целевые программы представляют собой взаимосвязанные ресурсами, исполнителями и сроками осуществления комплексы научно-исследовательских, опытно-конструкторских, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач в области государственно-федеративного строительства, научно-технического, экономического, инвестиционного, социально-демографического, внешнеэкономического, культурного и экологического развития Российской Федерации».

[11]

«Их главной особенностью является определение, исходя из народнохозяйственной значимости, экономической и социальной целесообразности состава приоритетных направлений развития и очередности их реализации с учетом возможностей финансирования программных мероприятий на федеральном, региональном или местном уровнях. Практика показывает, что целевые программы могут быть эффективно использованы для управления социальными и экономическими процессами».

[12]

Каждая социальная программа является лишь декларацией, если она экономически не обеспечена и материально не подкреплена, но социальная политика, в этом смысле, вторична относительно экономики по содержанию и задачам. Однако, это не означает ее второстепенности в развитии общества, его материальной и духовной культуры. Именно в социальной сфере можно оценить системно основные результаты экономической, хозяйственной деятельности общества, проверить ее эффективность и способность удовлетворять потребности людей. В социальной сфере наиболее ярко отображается степень гуманности государственной политики. Чем она значительнее, тем нагляднее гуманистическая сущность направленности общественного развития.

Говоря о положении в области реализации адресной государственной политики в России, целесообразно выделить некоторые практические проблемы:

-

достигается небольшая часть поставленных целей государственной политики относительно всех ее областей – от социальной до экономической;

-

в процессе реализации политики участвует многие организации, группы и личности, которые имеют различные ценности и мотивы что, в свою очередь, затрудняет процесс координации их работы;

-

они пользуются различными способами и методами осуществления государственной политики;

- в большей степени на реализацию государственных программ в различных сферах влияет нестабильность и неопределенность федеративных отношений в стране.

Таким образом, систематические изменения в общественной, внутригосударственной и международной жизни и появление новых потребностей у населения существенно влияют на политику государства и приводят к ее модернизации.

Государственное регулирование в сфере социально-экономических отношений, являясь одной из предпосылок экономического развития общества и специфической формой управления, выступает как важнейшая составляющая адресной политики государства, где главными задачами на сегодня остаются стабилизация экономического положения, повышения уровня жизни и снижение числа бедных.

Библиографический список

- Кондратьев, Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения / Н.Д. Кондратьев. – М.: Экономика. -2011. – С . 5.

- Государственное регулирование социальной сферы: Гелиос АРВ / Викторов О. Н., Кураков В. Л., Бондаренко Н. В. и др.; под ред. Куракова Л. П., Владимировой М. П. – М.: Гелиос АРВ. -2011. – С. 19/

- Куликов В.В. Социальная политика как приоритет и приоритеты социальной политики / В.В. Куликов, В.Д. Роик // Российский экономический журнал. – 2005. – №1. – C. 4-5.

- Добромыслов К.В. Право социального обеспечения: учебное пособие, практикум / К.В. Добромыслов, Е.Е. Мачульская. – М.: Книжный мир. -2010. – С.49.

- Конституция РФ // Официальный сайт. – [Электронный документ]

- Социальная поддержка граждан. Государственная программа Российской Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 27 декабря 2012 г. N 2553-р) // Гарант. Информационно-правовой портал. – [Электронный документ]

- Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учебное пособие. М. : Академия. -2009. – С.185.

- Дмитриева О.Г. Экономическая диагностика. СПб.: Наука. -2008. – 138с.

- Гуськова Н.Д., Неретина Е.А. Методологические подходы к формированию стратегии социально-экономического развития // Ресурсы регионов России. – 2007.- №6.- С. 10.

- Попов Г.Х., Косов Н.С. Программно-целевой метод в управлении и планировании. – М.: Экономика.- 2005. – С.21.

- Стратегия устойчивого социально-экономического роста/Под ред. А.И. Татаркина. Екатеринбург: УрО РАН. -2007. – С.206.

- Строева О.А. Проблемы управления социально-экономическим развитием региона // Теоретические и прикладные вопросы экономики и сферы услуг. – 2012. – Т. 1. – №5-1. – С. 58-70

- Абакумова Н.Н., Старцева О.А. Стратегия трансформации инновационного развития региональных экономических систем // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2008. – №10. – С. 63-68

- Глазова С.С., Моргоев Б.Т. Выравнивание экономического развития регионов России // Вестник Владикавказского научного центра. – 2006. – Т. 6. – №1. – С. 41-45

- Моргоев Б.Т. Региональная интеграция как элемент устойчиво-сбалансированного развития территорий // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал. – 2014. – №6. – С. 164-167

- Моргоев Б.Т. Параметрическая оптимизация асимметрического развития российского экономического пространства // Философия хозяйства. – 2006. – № 3(45). – С. 180-193

- Строева О.А. Разработка программы инновационного развития региональных экономических систем // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. – 2011. – №5. – С. 115-124

- Моргоев Б.Т. Межуровневая асимметричность российского экономического пространства // Финансы и кредит. – 2006. – №27(231). – С. 69-71