ВВЕДЕНИЕ

Одним из направлений реализации информационных технологий в системах получения и обработки данных, источниками которых являются территориально распределенные объекты и формируемые ими целенаправленные процессы (операции) являются системы обеспечения экологической безопасности в нефтегазовой отрасли. Образуеся информационное поле, сконфигурированное в виде измерительной сети со связями, созданными на базе каналов приема-передачи данных к устройствам получения и преобразования входного потока сигналов от датчиков различной природы и различного назначения. Большое число датчиков и, соответственно, количество линий связи обуславливают значительные трудности в построении и эксплуатации распределенной сети как первого уровня иерархии территориально распределенных телеметрических систем (ТМС). Возникает противоречие, заключающееся в том, что с одной стороны, необходимо обеспечить полноту и своевременность доставки информации второму уровню системы – ядру ТМС, а, с другой стороны, чрезмерная сложность (структурная и функциональная) первичной информационной среды не позволяет обеспечить эти требования.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Известны приемы [1], позволяющие частично решить это противоречие путем априорного разделения потока входных воздействий на подмножества «медленных» и «быстрых» процессов с последующим использованием однородных коммутационных и вычислительных структур для управления и преобразования этих процессов к виду, удобному для дальнейшей обработки в ТМС. При этом важным элементом в построении этой однородной сети является автономный модуль, воспринимающий текущие данные в аналоговом, цифровом и дискретном виде и преобразующий их в сжатую форму для передачи по каналу связи верхнему уровню ТМС. Сложность решаемой задачи заключается в том, что стремление достичь функциональной полноты требует значительного увеличения количества контролируемых параметров и, следовательно, усложняет и удорожает построение и применение первичной информационной сети. В связи с этим возникает задача построения основного компонента этой сети – автономного модуля, реализующего функции получения и предобработки входной информации таким образом, чтобы минимизировать на этом уровне: количество выходных связей, длительность выполняемых операций, необходимую полосу пропускания канала передачи данных и количество этих каналов.

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ

1. Поскольку датчики, как правило, различной физической природы и их формализация при этом представляет определенную сложность, то необходимо для модулей в нижнем уровне информационной сети группировать эти датчики по двум признакам: по возможной физической природе, а также от одного и того же подобъекта

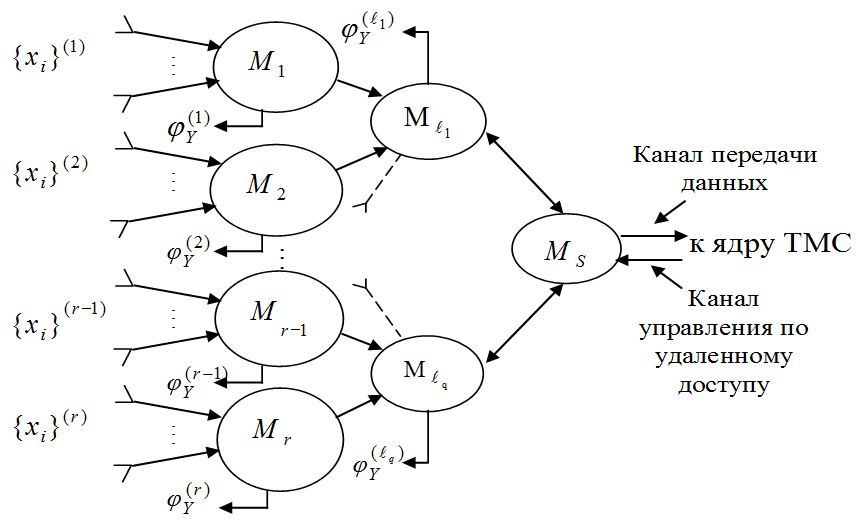

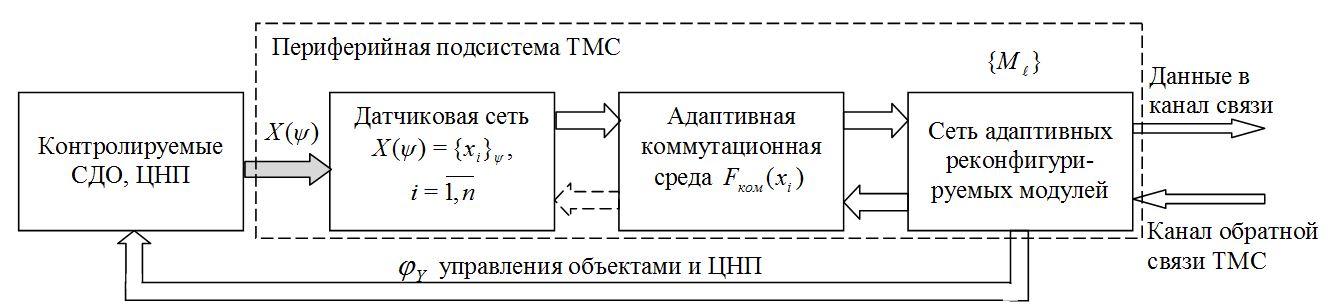

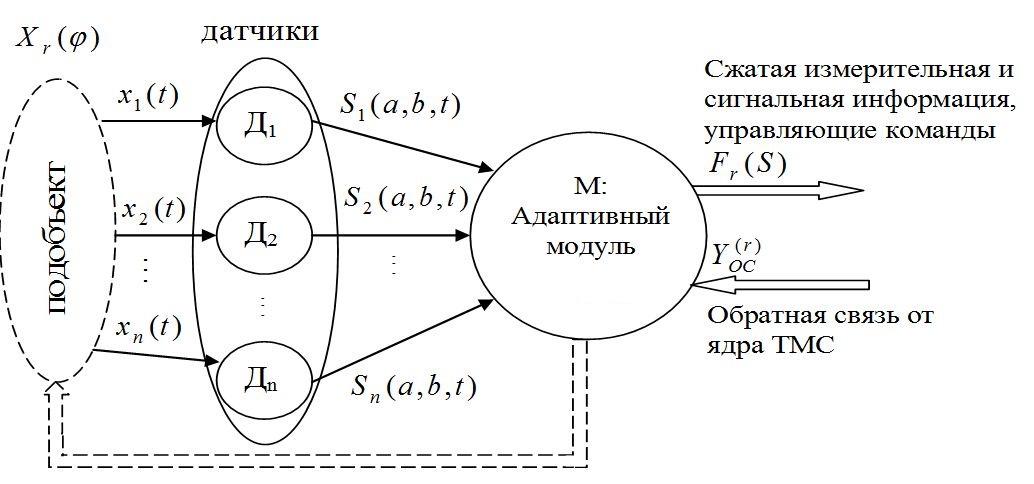

В этом случае структурная организация участка информационной сети может быть представлена, как показано на рисунке 1, а конфигурация связей датчиков с автономным модулем, а также – автономных модулей между собой – могут быть осуществлены, как показано, соответственно, на рисунках 2 и 3.

Рисунок 1. Блок-схема периферийной информационной сети

Рисунок 1. Блок-схема периферийной информационной сети

На рисунке 1 i- фрагмент потока входных воздействий, ψ- режим функционирования, СДО – сложный динамический объект, ЦНП – целенаправленный процесс.

Согласно общепринятой терминологии [2] и трактуя цель измерений в автономных модулях и в периферийной подсистеме в целом как получение необходимой информации о текущем состоянии ЦНП и подконтрольного объекта, целевую функцию нижнего уровня ТМС (её территориально распределенной подсистемы) можно сформулировать как формирование в сжатом виде информации, достаточной для обеспечения требуемой полноты и достоверности данных, поступающих на вход верхнего уровня ТМС. Таким образом, целевая функция автономного модуля может быть представлена как составная часть групповой целевой функции ТМС с распределенной конфигурацией компонентов и их связей.

Рисунок 2. Конфигурация связей автономного модуля

Рисунок 2. Конфигурация связей автономного модуля

На рисунке 2 а и b – соответственно информативные и неинформативные параметры сигнала S, несущего полезную информацию посредством модуляции своих параметров.

Рисунок 3. Конфигурация связей первичной информационной сети

При больших объемах информации, поступающих от подконтрольных объектов, реакции ТМС в части принятия решений и их реализации управляющими системами может запаздывать или даже искажаться, что приведет к сбоям в управлении ЦНП и состоянием объектов. Это противоречие может быть разрешено путем передачи в оперативном порядке части функций ядра ТМС соответствующим автономным модулем, функционально-структурная организация, которых может изменяться по командам верхнего уровня ТМС с использованием в каналах передачи данных режима обратной связи. Реконфигурация аппаратно-программного ресурса автономного модуля при этом позволит:

- в требуемый момент времени выполнять функции, в наибольшей степени способствующие реализации целевой функции ТМС;

- кроме выполнения основных функций по получению и сжатию текущей информации (получение достаточных статистик) – распознавать локальные ситуации (в течении ЦНП) и сформировать поддержку принятия решения управляющему звену, не дожидаясь обработки всех данных первичного информационного поля;

- с помощью набора специальных драйверов СПО ядра ТМС реконфигурировать частично (отдельные «лучи» сети) или полностью функциональную ориентацию информационной сети и, таким образом, оптимизировать её использование как в стационарном применении в конкретной информационной ситуации, так и в ряде других направлений и отраслей, где требуется применение информационного мониторинга с использованием ТМС распределенного типа.

Библиографический список

- Бурмака А.А. Использование однородных коммутационных и вычислительных структур для управления потоком входных воздействий в распределенных информационных системах (ИЛИС) / А.А. Бурмака, А.В. Левченко, И.В. Фишер // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 6. С. 45.

- Репин В.Г., Тартаковский Г.П. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. М., «Сов. Радио». 1977. 432с.