Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-45-01606)

Традиционно, морфометрический анализ является одной из основ изучения рельефа любой территории, обеспечивая более объективную и комплексную его оценку. В тоже время, анализ морфометрических характеристик рельефа представляется чрезвычайно важным при комплексном изучении и картографировании территории (в т.ч. эрозионных процессов, почвенного покрова, растительности и пр.), прогнозировании и ландшафтном планировании. В рамках таких исследований использование специализированных программных комплексов, избавляющих от трудоемких морфометрических работ, позволяет перейти к построению комплекса морфометрических карты различного содержания, пространственного масштаба и сложности. При этом фактической базой исследования могут являться, с некоторыми ограничениями, открытые данные спутниковой съемки SRTM (Shuttle radar topographic mission), представляющие собой огромный массив данных о морфологии рельефа Земли. Возможность такого исследования была, осуществленная на примере территории Тарханкутского полуострова (Крым), и представлена в данной работе.

Целью статьи является комплексный морфометрический анализ Тарханкутского полуострова с помощью ГИС, на основе данных SRTM.

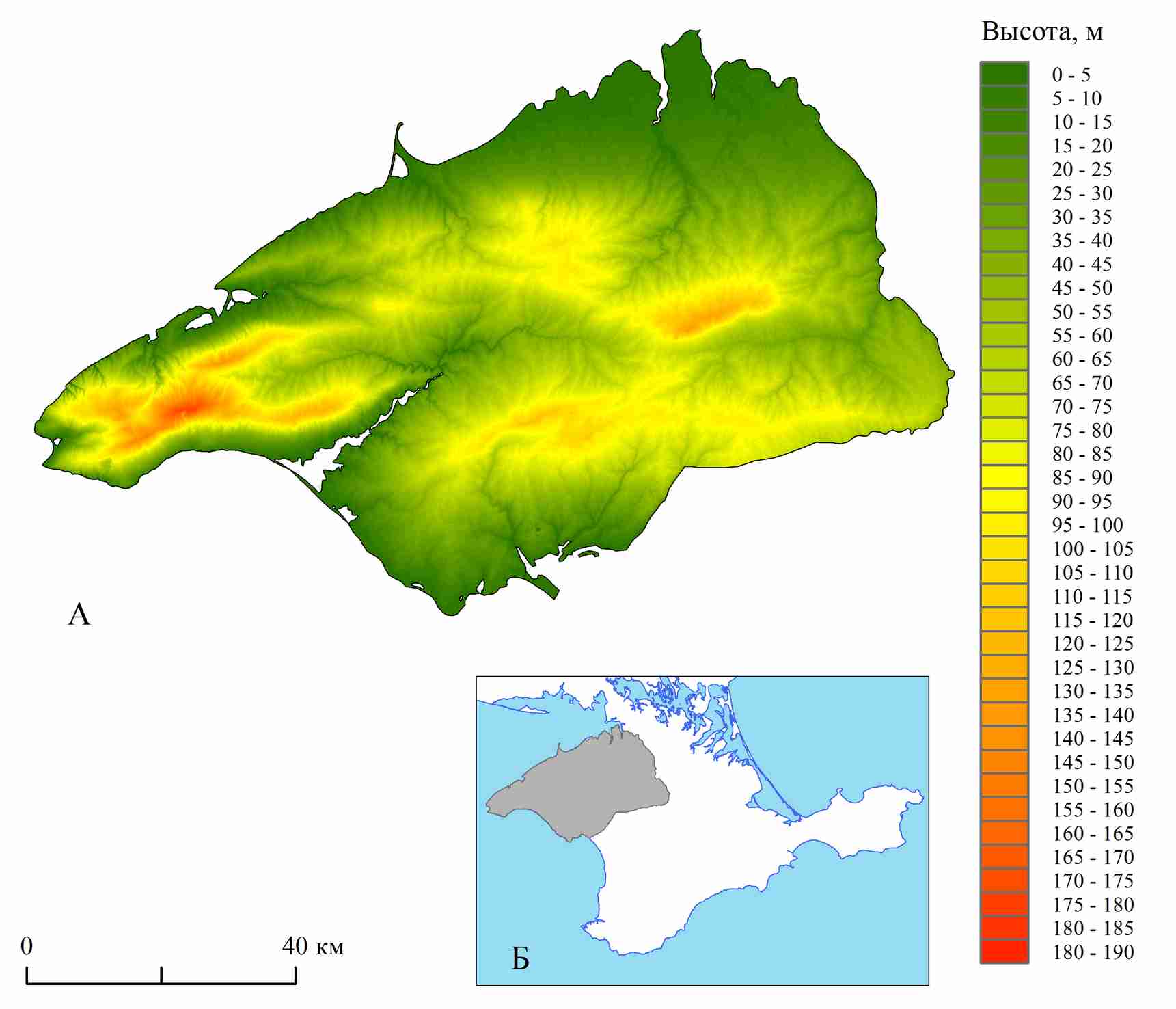

Выбранный в качестве объекта исследования Тарханкутский полуостров, расположенный в западной части Крымского полуострова, в целом соответствует геоморфологическим районам структурно-денудационной равнины Тарханкутского полуострова, а на крайнем севере – Присивашской лиманно-морской равнины [1]. С ними соотносятся физико-географические подобласти Тарханкутской возвышенной равнины и Крымского Присивашья [2]. Границы этой территории на основном протяжении совпадают с побережьем Черного моря, на востоке и юго-востоке проходят по долине Чатырлык, а на юге – балке Бараш-Джилгасы (Барановской) и побережью озера Сасык-Сиваш. В рельефе этой территории выделяются протягивающиеся параллельно невысокие (до 178 м), в общем снижающиеся к востоку, увалы (Бакальский, Северотарханкутский, Южнотарханкутский, Евпаторийский), разделенные котловинами (Донузлавская, Джарылгачская, Караджинская). Для увалов характерны широкие выпуклые водоразделы и пологие склоны, интенсивно расчлененные балками и сухоречьями. В северной и южной частях протягиваются плоские приморские низменности (рис. 1).

Рисунок 1 – Гипсометрические уровни (А) и географическое положение (Б) Тарханкутского полуострова.

Фактической основой данного исследования явились данные радарной интерферометрической топографической спутниковой съемки SRTM (Shuttle radar topographic mission). Выполненная в феврале 2000 г. космическим кораблем многоразового использования «Шаттл», она покрывает большую часть (85%) поверхности территории земного шар. Доступные данные SRTM имеют вид растрового файла цифровой модели рельефа (ЦМР), в котором значение пиксела является высотой над уровнем моря в данной точке. Математической основой данных является референц-эллипсоид (датум) WGS84.) и проекция GCS_WGS_1984. Существует три версии данных, из них SRTM4 является обновленной и значительно улучшенной (выделение береговых линий и водных объектов, фильтрация ошибочных значений) по сравнению с предыдущими версиями; в настоящее время на большую часть земной поверхности доступны данные SRTM4 с пространственным разрешением в 3 угловые секунды (90 м), имеющие вид квадрата 5х5 градусов, и генерализованные с разрешением 30 угловых секунд [3, 4].

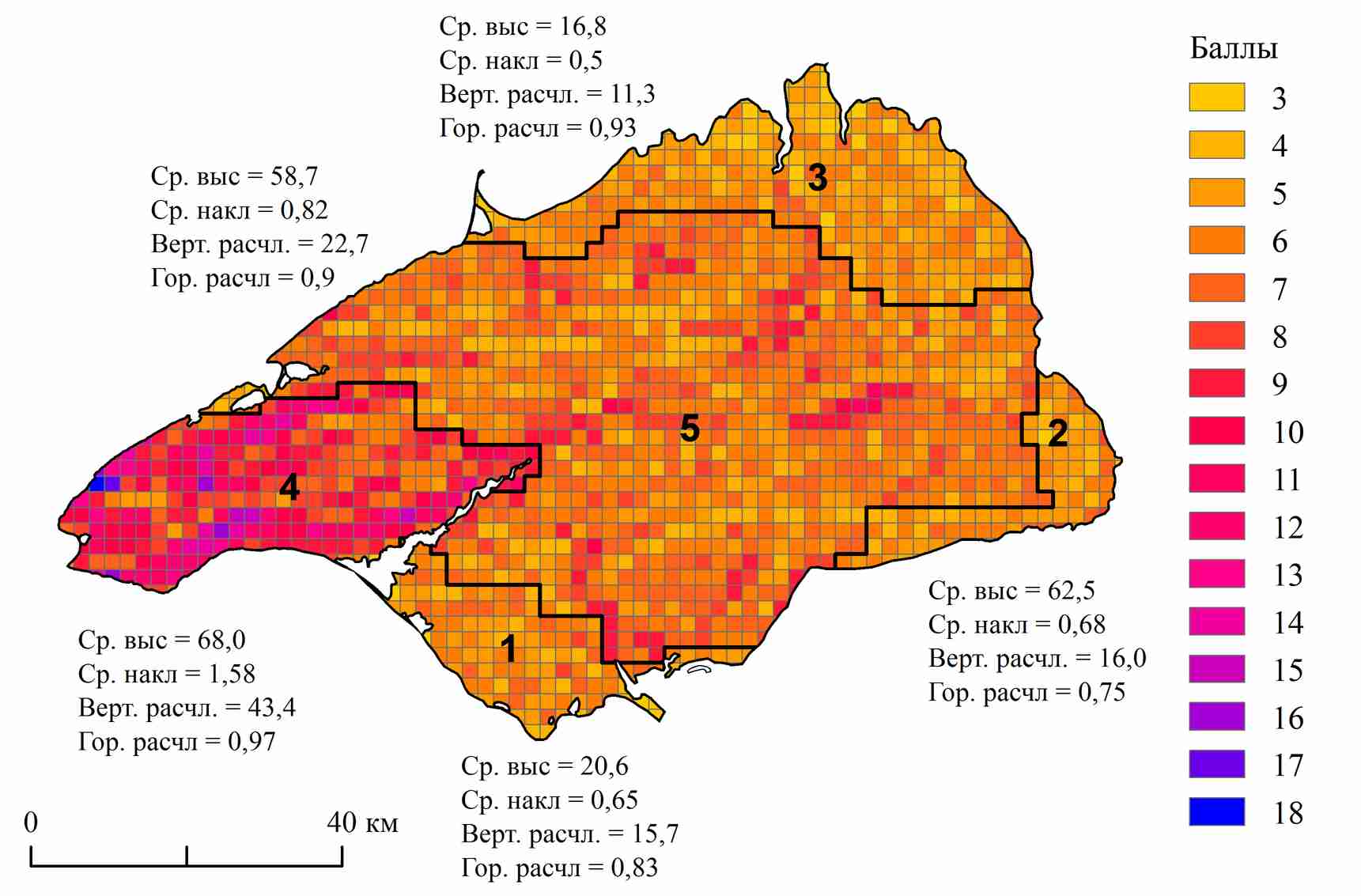

Важным аспектом использования данных SRTM является анализ точности исходных данных. Многочисленные работы, проведенные в данном направлении, указывают на достаточную точность этих данных [3, 5, 6]. Сравнение SRTM с цифровой моделью рельефа, построенной на основе топографических карт масштаба 1 : 50000, выполненное для участка в западной части Тарханкутского полуострова, показало незначительные их различия (рис. 2). Отмеченные различия, очевидно, не имеют принципиальных различий и позволяют использовать SRTM для морфометрического анализа крупного масштаба.

Рисунок 2 – Сравнение ЦМР SRTM и построенной на основе топографических карт масштаба 1:50 000 для эталонного участка в западной части Тарханкутского полуострова.

Рисунок 2 – Сравнение ЦМР SRTM и построенной на основе топографических карт масштаба 1:50 000 для эталонного участка в западной части Тарханкутского полуострова.

Для морфометрических работ и построения итоговых карт использовался программный комплекс ArcGIS 9.3

Традиционно основными морфометрическими показателями являются [7]:

1 – вертикальное расчленение (глубина расчленения), которое рассчитывается как превышение вершин положительных форм над дном отрицательных; при детальных исследованиях определяется относительная высота точки водораздела над точкой базиса денудации, лежащей на линии наибольшего падения склона; при более общих исследованиях используется способ картограмм, заключающийся в определении амплитуды высот в пределах расчетной ячейки;

2 – крутизна земной поверхности, которая может быть выражена в угле наклона (в градусах), который принят в работе, и уклоне (тангенс угла наклона);

3 – экспозиция поверхности;

4 – горизонтальное расчленение (густота расчленения) чаще всего определяется степенью развития эрозионной сети, при этом показателями могут служить: длина тальвегов эрозионных форм (различного порядка) на единицу площади (км/км²) и удаленность вершин водоразделов от ближайших тальвегов (в м).

Для анализа пространственного распределения данных характеристик в пределах Тарханкутского полуострова использовалась сетка расчетных квадратов площадью 4 км², для которых рассчитывались или которым присваивались конкретные значения морфометрических показателей. Всего в пределах полуострова насчитывается 1348 целых квадратов, и 288 их фрагментов; выделы площадью менее 0.5 км² присоединялись к соседним контурам.

Расчет вертикального расчленения, по способу картограмм, выполнялся с помощью инструмента Зональной статистки, путем вычисления амплитуды (в метрах) значений ЦМР в пределах расчетных ячеек (рис. 3, А). Наибольшие значение вертикального расчленения, более 60 м, выявлены в западной части Тарханкутского полуострова, особенно на склонах Южно-Тарханкутского увалов, а наименьшие – в северной приморской части (менее 10 м).

Рисунок 3 – Вертикальное расчленение (А) и наклон поверхности (Б) Тарханкутского полуострова.

Рисунок 3 – Вертикальное расчленение (А) и наклон поверхности (Б) Тарханкутского полуострова.

Для анализа крутизны земной поверхности строилась исходная карта углов наклона земной поверхности (с помощью инструмента Уклон модуля Spatial Analist, рис. 3, Б). С помощью инструмента Зональная статистика для расчетных ячеек было определено среднее значение наклона. Наибольший наклон отмечается для склонов увалов (особенно Северо-Тарханкутского, 5-20º) в западной части полуострова, наименьший – в крайней южной и северной частях (менее 1º). Для расчетных ячеек, наклон которых превышает 3º, была определена преобладающая экспозиция склонов. Для этого с помощью инструмента Экспозиция построен соответствующий растровый слой, на базе которого с помощью инструмента Зональная статистика для расчетных квадратов вычислено среднее значение экспозиции в градусах.

Для расчета горизонтального расчленения использовался комплекс инструментов Гидрология модуля Spatial Analyst, позволяющий восстановить все звенья эрозионной сети. Выделение эрозионной сети проводилось в следующей последовательности [8, 9]: заполнение некорректных понижений рельефа (инструмент Заполнение); классификация направлений стока по румбам (инструмент Направление стока) и на основе этого – построение растрового слоя суммарного стока (инструмент Суммарный сток). Для идентификации ячеек водотока необходимо подобрать значения суммарного стока, обозначающие переход плоскостного стока в линейный: сравнивая значение суммарного стока с топографической картой подобрано его количественное значение (1000). Ячейки с такими значениями суммарного стока были выбраны с помощью функции Калькулятор растра из соответствующего слоя. Из полученного растра с помощью инструментов Идентификации водотоков и Порядок водотоков был получен растровый слой водотоков-звеньев, с определением их порядка по Стралеру-Философову. На заключительной стадии был создан векторный слой звеньев эрозионной сети (в виде полилиний), который после простого визуального анализа и сравнения с рисунком горизонталей потребовали некоторой доработки, в том числе удаление замкнутых циклов. Итоговая карта звеньев эрозионной сети 1-6 порядка представлена на рисунке 4, А.

Карта эрозионной сети явилась основой для расчета горизонтального расчленения. В связи с тем, что на данной территории преобладают широкие водораздельные пространства, часто без четко выраженной вершинной линии, в качестве показателя горизонтального расчленение использовалась длина тальвегов эрозионных форм на единице площади (км/км²) Для этого полилинии эрозионной сети были разбиты в соответствии с расчетными квадратами, и полученные отрезки, с вычисленной длиной, присоединены к таблице атрибутивных данных векторного слоя расчетных ячеек. По этим данным и известной площади ячейки с помощью функции Калькулятор поля вычислены значения горизонтального расчленения (рис. 4, Б).

Рисунок 4 – Восстановленная по ЦМР эрозионная сеть (А) и рассчитанное на ее основе горизонтальное расчленение (Б) Тарханкутского полуострова.

Анализ карты показывает, что строгой пространственной закономерности в горизонтальном расчленении не существует, однако наибольшие его значения отмечаются на склонах увалов преимущественно южных экспозиций, а наименьшие – для их водораздельных поверхностей.

Данные показатели достаточно полно отражают морфометрические особенности территории. А.И.Спиридонов (1975) указывает, что каждый из трех количественных показателей рельефа (крутизна поверхности, горизонтальное и вертикальное расчленение) является функцией двух других. Расчет коэффициента парной корреляции по 1636 расчетным ячейкам показала, что в целом для Тарханкутского полуострова связь между этими показателя неоднозначна: вертикальное расчленение – наклон r = 0.04, вертикальное расчленение – горизонтальное расчленение r = 0.85, горизонтальное расчленение – наклон r = 0.01. Поэтому, более полная морфометрическая характеристика территории может быть достигнута при использовании комплексных показателей. Получить такую характеристика наиболее удобно при использовании бальной шкалы, как например это сделано Ф. С. Геворкяном [10]. Такой показатель может характеризовать степень эрозионной расчлененности, потенциал проявления современных рельефообразующих процессов, эрозии почв для какой-либо территории.

Для комплексной бальной морфометрической оценки Тарханкутского полуострова использовались четыре исходных показателя. В соответствии с их величинами были выбраны градации, с которыми сопоставлены значения в баллах (табл. 1). В связи с общем небольшой крутизной поверхности полуострова, наклон оценивался всего шестью баллами. В следствие этого роль экспозиционных различий в характере эрозионных процессов представляется незначительной, поэтому оценивается в 2 балла. Комплексный морфометрический показатель получатся сложением всех баллов.

Таблица 1 – Оценка морфометрических показателей в баллах.

| Наклон | Горизонтальное расчленение | Вертикальное расчленение | Экспозиция склонов (при уклоне >8º) | ||||

| градус | баллы | км/км² | баллы | м | баллы | экспозиция | баллы |

| 0-1 | 1 | 0 – 0.5 | 1 | 0-10 | 1 | С | 0 |

| 1-2 | 2 | 0.5 – 1 | 2 | 10-20 | 2 | СВ | 0 |

| 2-3 | 3 | 1 – 1.5 | 3 | 20-30 | 3 | В | 1 |

| 3-5 | 4 | 1.5 – 2 | 4 | 30-40 | 4 | ЮВ | 1 |

| 5-7 | 5 | 2 – 2.5 | 5 | 40-50 | 5 | Ю | 2 |

| 7-10 | 6 | 2.5 – 3 | 6 | 50-60 | 6 | ЮЗ | 1 |

| 3 – 3.5 | 7 | 60-70 | 7 | З | 1 | ||

| 70-80 | 8 | СЗ | 0 | ||||

| 80-90 | 9 | ||||||

| 90-100 | 10 | ||||||

| Максимальное количество баллов | 25 | ||||||

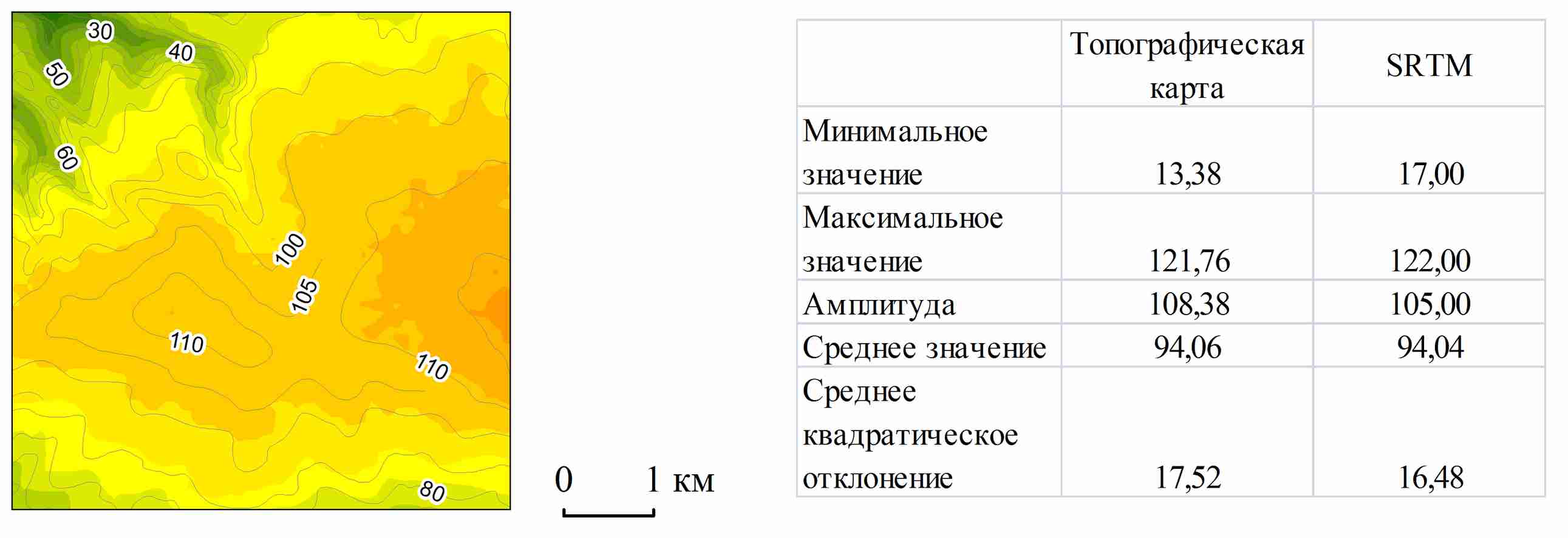

Перевод для расчетных ячеек конкретных значений морфометрических показателей в баллы и их суммирование позволило построить итоговую карту комплексной морфометрической характеристики территории Тарханкутского полуострова (рис. 5). Анализ карты показывает, что наибольшие значения комплексный морфометрический показатель имеет в западной части полуострова, в частности на крутых склонах Южно- и Северо-Тарханкутского увалов, и в отдельных участках в восточной части полуострова. Минимальные значения показателя характерны для многих частей полуострова к востоку от линии озеро Донузлав – Бакальская коса, но преимущественно на низменных периферийных участках.

Рисунок 5 – Комплексный морфометрический показатель и морфометрические районы Тарханкутского полуострова

Значительные различия в пространственном распределении комплексного морфометрического показателя позволяет выделить в пределах Тарханкутского полуострова пять морфометрических районов, в общем пространственно не совпадающих с выделяемыми морфоструктурами.

Таким образом, комплексный морфометрический анализ территории с помощью ГИС, на основе данных радарной интерферометрической топографической съемки SRTM, позволяет быстро и эффективно оценивать критические свойства рельефа, в т.ч. для целей прогнозирования и ландшафтного планирования. Комплексный морфометрический анализ Тарханкутского полуострова позволил определить области с различным характером эрозионного расчленения и выделить соответствующие районы.

Библиографический список

- Геоморфология Украинской СССР: Учеб. пособие / И.М. Рослый, Ю.А. Кошик, Э.Т. Палиенко и др. Под общ.ред. И.М. Рослого. – К.: Выща школа, 1990. – 287 с.

- Подгородецкий П.Д. Подобласть Тарханкутской возвышенной равнины / П.Д. Подгородецкий // Физико-географическое районирование Украинской СССР / Под ред. В.П.Попова, А.М. Маринича, А.И. Ланько. – К.: Изд-во Киевск. ун-та, 1968 – С. 549-556.

- Дубинин М. Описание и получение данных SRTM / М. Дубинин // http: //gis-lab.info/qa/srtm.html

- http://srtm.csi.cgiar.org

- Карионова Ю. И.Оценка точности матрицы SRTM. / Ю. И. Карионова // ЗАО «Ракурс», Москва, 2009. / http://www.racurs.ru/?page=506

- Муравьев Л. Высотные данные SRTM против топографической съемки / Л. Муравьев // http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1177761

- Спиридонов А.И. Геоморфологическое картографирование / А.И. Спиридонов – М.: Недра, 1974. – 184 с.

- Кащавцева А.Ю. Моделирование речных бассейнов средствами ArcGIS 9.3. / А.Ю. Кащавцева, В.Д. Шипулин // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «География». – 2011. – Т. 24 (63), № 3.– С. 85-92.

- Павлова А.Н. Геоинформационное моделирование речного бассейна по данным спутниковой съемки SRTM (на примере бассейна р. Терешки) / А.Н. Павлова // Известия Саратовского государственного университета. – 2009. – Т. 9. Сер. Науки о Земле, вып. 1. – С. 39-44.

- Геворкян Ф.С. О комплексных геоморфологических показателях для характеристики эрозионного расчленения / Геворкян Ф.С. / Геоморфология. – 1972. – № 3. – С. 44-48.