Организация профильного обучения в общеобразовательной школе обусловила расширение перечня компетенций и повышение требований к личности учителя. В частности, к таким компетенциям учителя профильной школы относятся умения гибкого реагирования на уровень знаний, когнитивные особенности учебной деятельности, интересы, мотивацию учащихся классов с различными профилями обучения; умения преобразования содержания и формы учебного материала к индивидуальным образовательным траекториям школьников, а также разработки вариативного компонента профильного обучения и т. д. Таким образом, перед системой высшего педагогического образования стоит важная задача – подготовка учителей с высоким уровнем образованности и эрудиции, способных построить учебно-воспитательный процесс профильной школы в направлении гармоничного развития каждого ребенка.

Тем не менее, решение данной задачи не представляется возможным без соответствующей мотивации студентов – будущих учителей, их направленности на совершенствование личных интеллектуальных и духовных качеств.

В рамках исследования проблемы подготовки будущих учителей физико-математических дисциплин к работе в профильной школе, на этапе аналитико-констатирующего педагогического эксперимента мы изучали мотивацию студентов к учебной деятельности, выбору профессии учителя, отношению к профессиональным дисциплинам. В исследовании, проводимом в течение двух лет, принимали участие будущие учителя физики – студенты 4 курса физико-математических факультетов двух педагогических ВУЗов Украины. Общее количество испытуемых составило 84 студентов.

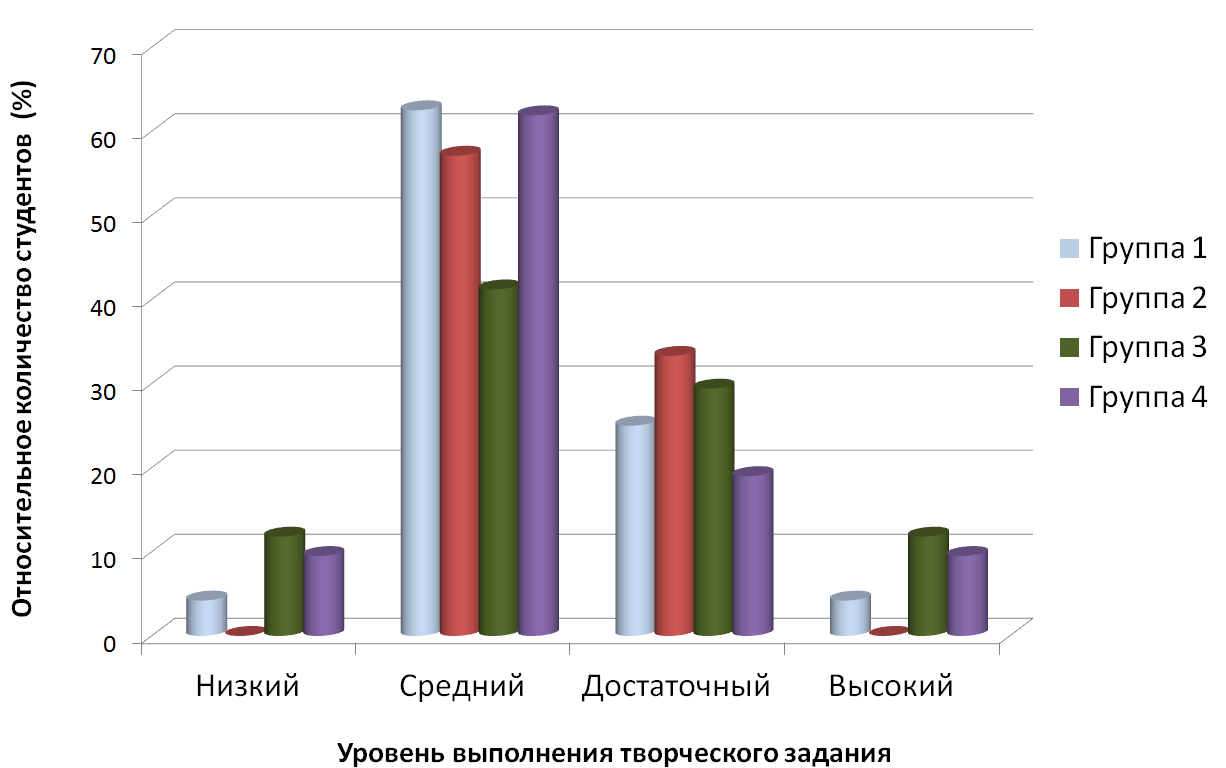

Исследование мотивации учебной деятельности проводилось по модифицированной методике А. Реана, В. Якунина [1; С. 434-437]. Студентам предлагалось оценить представленные мотивы учебной деятельности по значимости для них по 7-бальной шкале (1 балл – минимальная значимость, 7 баллов – максимальная значимость). Результаты опроса представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Распределение значимости мотивов учебной деятельности у студентов – будущих учителей физики (по методике А. Реана, В. Якунина)

Как видно из рис. 1, во всех группах распределение значимости мотивов у студентов оказалось примерно одинаковым. Наиболее значимыми оказались: мотив 2 (получить диплом), мотив 10 (обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности), мотив 9 (не отставать от сокурсников), мотив 1 (стать высококвалифицированным специалистом) и мотив 6 (получить глубокие и прочные знания). Наименее значимыми оказались: мотив 13 (быть примером для сокурсников), мотив 14 (добиться одобрения родителей и окружающих), мотив 15 (избежать осуждения и наказания за плохую учебу).

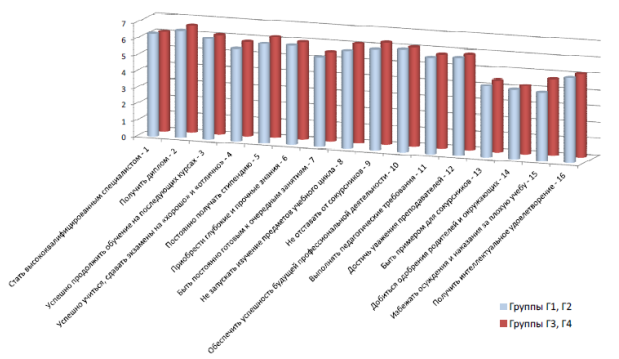

Исследование по определению мотивов выбора профессии учителя проводилось по методике Е. Ильина [1; С. 463].

Рисунок 2. Распределение значимости мотивов выбора профессии учителя (по методике Е. Ильина)

По результатам, представленным на рис. 2, видно, что распределение значимости мотивов выбора профессии учителя в группах также оказался приблизительно одинаковым. Наиболее значимыми оказались мотив 1 (осознание полезности своей деятельности, важности обучения и воспитания детей), мотив 6 (стремление к самовыражению, творческой работе), мотив 7 (желание находиться в среде интеллектуалов, образованных людей). Наименее значимыми – мотив 11 (наличие длительного отпуска) и мотив 12 (не надо находиться на работе «от звонка до звонка». Таким образом, у всех опрашиваемых студентов обнаружилась положительная мотивация к учебе и будущей профессиональной деятельности в качестве учителя школы.

Одновременно с исследованием мотивации учебной деятельности и выбора профессии учителя мы провели диагностику подготовленности студентов к профессиональной деятельности в профильной школе. Вывод об уровне подготовленности выполнялся на основании двух оценок: 1) самооценки студентов об уровне их подготовленности к работе в профильной школе; 2) внешней (экспертной) оценки специальных знаний и умений по методике преподавания школьного курса физики в профильной школе (по результатам выполнения комплексной контрольной работы).

Для диагностики самооценки подготовленности будущих учителей физики к работе в профильной школе проводилось анкетирование, в котором студенты указывали степень своей подготовленности (низкую, среднюю, достаточную или высокую) к преподаванию физики по программам разных уровней. Поскольку диагностика проводилась в течение двух лет (І и ІІ периоды), то перечень уровней в опросных листах отличался. В первый период дифференциация преподавания физики в школе осуществлялась по уровням В (универсальному) и С (углубленному). Во второй период дифференциация осуществлялась уже по трем уровням: уровню стандарта (для классов преимущественно гуманитарных направлений), академическому (для классов естественно-математического и технологического направлений) и профильному (для физико-математического, физического, физико-химического направлений). Результаты анкетирования представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты самооценки подготовленности будущих учителей физики к работе в профильной школе

Как видно из таблицы, лишь 1 студент из четырех групп (из 84 опрошенных) считал себя на высоком уровне подготовленным к будущей профессиональной деятельности в классах с углубленным изучением физики. Только 10−12 % студентов групп Г1, Г2, Г3 осознавали себя на достаточном уровне подготовленными к преподаванию углубленного уровня школьного курса физики, а ни один студент группы Г4 вообще себя так не оценил.

Относительно самооценки подготовленности студентов к преподаванию физики в классах с универсальным или академическим уровнями обучения, то на достаточном или высоком уровнях себя оценили почти половина студентов в каждой группе (от 38 до 62 %). Таким образом, нельзя считать, что студенты оценивают собственный общий уровень подготовленности к будущему обучению физики в школе ниже среднего, то есть низкие оценки касались лишь подготовленности к будущему углубленному обучения физике.

Среди причин среднего или низкого уровней подготовленности студенты преимущественно отмечали: недостаточный уровень знаний школьного курса физики и / или недостаточный уровень методической подготовленности к преподаванию на данном уровне.

Отметим, что эти данные практически совпали с результатами внешнего оценивания выполнения студентами комплексной контрольной работы, которая включала двухуровневые задания по школьному курсу физики (для уровня В (или академического) и уровня С (или профильного)), а также творческое задание по разработке фрагментов уроков по одной теме для различных уровней.

Выполнение творческого задания оценивалось по таким критериям:

1) соответствие программе «Физика 10-11»

2) соответствие разработок указанному студентом уровню преподавания;

3) научность разработки;

4) доступность представленного материала для учащихся классов с указанным уровнем;

5) креативность идей, представленных в разработках.

Каждый критерий оценивался по трехбалльной шкале (0-1-2 баллы): 2 балла выставлялось, если разработка полностью отвечала критерию; 1 балл – если разработка частично соответствовала критерию; 0 баллов – если разработка не соответствовала критерию. Суммарное количество баллов переводилось в отметку «5» и соответствовало высокому уровню подготовленности, если суммарное количество баллов составляло 9-10; отметку «4» (достаточный уровень) – если 6-8 баллов; отметку «3» (средний уровень) – если 3-5 баллов; отметку «2» (низкий уровень) – если 0-2 балла.

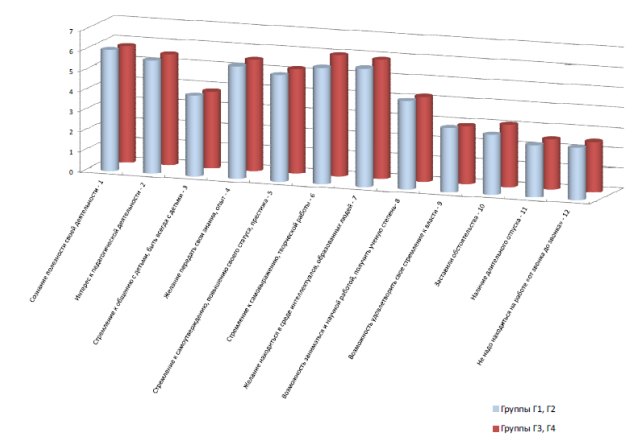

Рисунок 3. Результаты внешнего оценивания подготовленности будущих учителей физики к работе в профильной школе

Как видно из рисунка 3, при выполнении творческого задания студенты всех групп показали средние результаты. Качество успешности выполнения данного задания, которое вычислялось как относительная частота отметок «5» и «4» варьировалась от 29 до 41 %, т. е. остальные 59 – 71 % справились с выполнением задания или на среднем уровне, или не справились вовсе.

Чтобы выяснить, не влияет ли на недостаточно высокий уровень подготовленности студентов к работе в профильной школе негативное отношение к дисциплине «Методика обучения школьного курса физики», мы провели исследование этого отношения по модифицированной методике Г. Казанцевой [1; С. 427-428].

По результатам этого исследования все студенты выразили положительное отношение к обучению этой дисциплины, мотивируя чаще тем, что дисциплина кажется интересной, нужна для будущей профессиональной деятельности; меньший процент выразили собственные ощущения того, что обучение этой дисциплине способствует развитию общей культуры, влияет на изменение представлений об окружающей среде и вообще интересна. Около 80 % опрошенных отметили, что дисциплина нравится в связи с тем, что нравится, как учит преподаватель.

Проведенное исследование позволило сделать общие выводы о состоянии подготовки будущих учителей физики к работе в профильной школе. Ни по внешним оценкам, ни по самооценке студенты не проявили достаточный или высокий уровень подготовленности к будущей профессиональной деятельности в профильной школе, и это при условии положительной мотивации к учебной деятельности, в частности, к изучению дисциплины «Методика преподавания физики», и к будущей профессиональной деятельности в школе. Студенты демонстрировали неуверенность в своих знаниях и методических умениях, неготовность к будущей работе в старшей профильной школе, особенно в классах с углубленным преподаванием физики.

Таким образом, традиционные «знаниевые» подходы, направленные в основном на унификацию и усредненность интеллекта, не могут справиться с задачей воспитания мобильных, активных, креативных, интеллектуальных учителей, в которых нуждается профильная школа. Это означает, что система подготовки будущих учителей к работе в профильной школе требует не просто усовершенствования, а общего переформатирования, создания иных программ этой подготовки на новых методологических основах.

Библиографический список

- Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. – СПб.: Питер, 2002.