Статья подготовлена в рамках поддержанного РГНФ проекта № № 13-36-01006а

«Личностные деформации детей и подростков, находящихся в ситуации семейного неблагополучия»

Проблема семейного неблагополучия сегодня имеет государственное значение, так как ее решение связано с вопросами безопасности страны. Наряду с экономическими проблемами, с которыми сталкивается современная семья, отмечается падение нравственности и педагогической культуры родителей. В этом аспекте группу риска составляют и внешне благополучные семьи, но в которых происходит хроническая травматизация ребенка в силу, как личностных проблем родителей, так и деструктивных стилей воспитания ребенка [8, 10]. Воспитываемые в таких условиях, дети «постепенно становятся сами носителями двойных стандартов, когда внешние проявления благополучия перекрывают внутреннюю пустоту во взаимоотношениях между членами семьи, отсутствие тепла и любви” [7,. с. 1267].

Готовя ребенка к взрослой жизни, современные родители старательно и совершенно обоснованно развивают его интеллект, помогают окрепнуть физически, прививают навыки социального общения, но, к сожалению, при этом очень часто упускают эмоциональную сторону развития. Часто бывает так, что в повседневной суете родители забывают о таких простых и необходимых детям вещах, как внимание и ласка. Более сложная ситуация возникает в случае эмоционального неприятия ребенка родителем, тем более в семье с открытой (социальной) формой неблагополучия или в ситуации социального сиротства.

В последние годы количество детей, составляющих так называемую группу социального сиротства, то есть, детей, становящихся фактически сиротами при живых родителях, не уменьшается [4, 11]. Участились случаи эмоционального отвержения ребенка по тем или иным причинам, а ведь взаимоотношения ребенка с матерью являются главной детерминантой развития его личности, которая и формируется в детском возрасте и уже реализуется в дальнейшей жизни, в более старшем возрасте [4]. Дети, находящиеся в ситуации скрытого типа социального сиротства представляют собой в определенной степени группу риска, где формирование их личности происходит негативно. Особенно страдает эмоциональная сфера ребенка, так как, прежде всего, он переживает фрустрацию таких базовых потребностей, как потребность в общении, принятии и признании его близким окружением. На фоне увеличения количества детей с повышенными тревожнностью и страхами [1, 5], агрессия, как защитная реакция ребенка в ситуации фрустрации базовых потребностей (в принятии, признании близким окружением) [3], а также амбивалентность и инвертированность эмоций у детей [5] становятся типичными характеристиками детей, находящихся в ситуации семейного неблагополучия. Это обусловливает актуальность разработки путей коррекции, как неблагоприятных тенденций в развитии эмоциональной и личностной сферы детей, так и оптимизации детско-родительских отношений, выступающих наиболее мощным фактором дисгармонизации эмоционального и, в целом, личностного развития ребенка.

Таким образом, целью настоящего исследования стал поиск путей коррекции эмоциональной сферы детей дошкольного возраста, находящихся в ситуации семейного неблагополучия.

Основной механизм формирования деструкций в эмоциональной сфере детей мы видим в фрустрации потребности ребенка в доверительном общении, принятии и признании его ближайшим окружением, что наблюдается, как правило, в семьях с недостаточным воспитательским потенциалом, открытым социальным неблагополучием. Поэтому эффективность коррекционной работы можно ожидать только при непосредственном привлечении к ней ближайшего окружения ребенка, что заложено в одном из принципов составления коррекционных программ в работе с детьми [1].

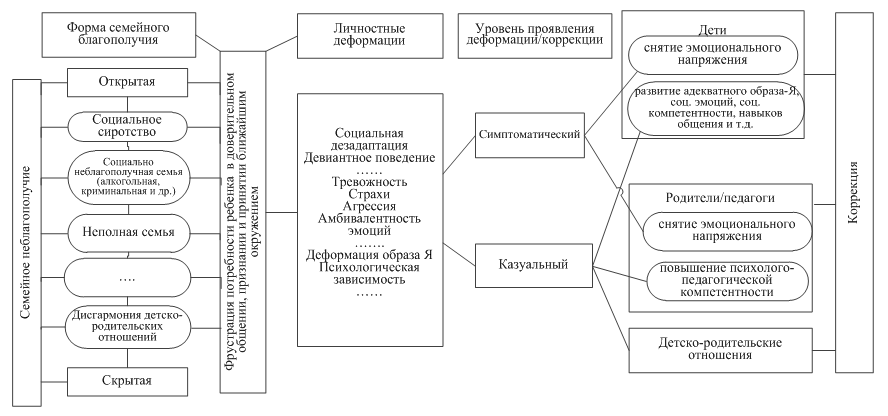

Рис. 1. Соотношение личностных деформаций детей из неблагополучных семей с направлениями психокоррекционной работы

Анализ исследований, посвященных данной проблеме, позволил определить следующие направления коррекционно-развивающей работы и построить модель этой работы в контексте проблемы семейного неблагополучия:

- работа с детьми по снятию эмоционального напряжения (работа с агрессией, тревожностью, страхами), развитию социальных эмоций, развитию умений распознавать и выражать эмоции для оптимизации межличностного общения;

- работа с родителями по коррекции их воспитательных установок, повышению их воспитательской компетентности, ориентировки в возрастных и индивидуальных особенностей детей;

- работа с детьми и родителями в рамках тренингов детско-родительских отношений с целью оптимизации детско-родительского взаимодействия.

Опыт работы по проблеме личностных деформаций детей и подростков, находящихся в ситуациях семейного неблагополучия разного типа, позволил нам произвести попытку систематизации некоторых программ работы по выделенным направлениям в соответствии с моделью.

Таблица 1. Примеры коррекционных программ в работе с детьми и их окружением

|

Название программы |

Задачи программы |

|

|

Программы для и подростков |

||

| Программа коррекции эмоциональных нарушений детей дошкольного возраста [3] | - оптимизация общения ребенка со сверстниками: выработка механизмов эмпатии, сочувствия к окружающим, умения считаться с другими, умения выходить из конфликтных ситуаций;

- создание положительного эмоционального фона в различных видах деятельности дошкольника, снятие эмоционального напряжения во взаимодействии между детьми; - оптимизация общения ребенка с семейным окружением |

|

| Программа по развитию навыков общения и формированию адекватной самооценки у дошкольников со сверстниками в условиях группы детского сада [6] | - создание возможностей для самовыражения, формирование у детей навыков практического овладения выразительными движениями – средствами человеческого общения (мимика, жесты, пантомимика);

- развитие чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других; - развитие самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в ходе общения, формирование терпимости к мнению собеседника; - помощь ребенку в осознании своего реального Я, повышение самооценки, уверенности в себе; - развитие у детей навыков общения; - повышение групповой сплоченности |

|

| Развитие предпосылок экономического сознания у детей из неблагополучных семей [2] | - исправление и профилактика возникновения деформаций в предпосылках развития, а также стимулирование развития предпосылок:

а) когнитивного компонента экономического сознания детей, а именно, формирование основного набора экономических представлений; б) мотивационно-ценностного компонента экономического сознания детей, а именно, способствование установлению иерархии материальных и духовных ценностей, помощь в осознании собственных положительных «экономически значимых» качеств, ориентация на сотрудничество с другими людьми; в) поведенческого компонента экономического сознания детей, а именно, выработка навыков кооперации с другими людьми, навыков получения и расходования денежных средств |

|

| Программа по коррекции Образа-Я и отношений со сверстниками, психологически зависимыми от родителей [9] | - создать условия для развития интереса к себе, актуализировать процессы самопознания, рефлексии, способствовать развитию навыков самоанализа;

- способствовать развитию и укреплению чувства взрослости, формированию адаптивных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; - способствовать развитию навыков осознания своих желаний и потребностей и дифференциации их с требованиями старших, авторитетных фигур и лиц; - способствовать формированию таких качеств личности, как уверенность в себе, самодостаточность, способность к самостоятельной постановке жизненных целей и осуществлению свободного выбора; - способствовать выстраиванию новых форм взаимоотношений подростков с родителями, основанных на принципах сотрудничества и взаимоуважения; - укрепление навыков личностного общения в группе сверстников, развитие способов взаимопонимания; развитие моральных качеств, форм сочувствия и сопереживания другим людям |

|

|

Программы для родителей |

||

| Тренинг родительской эффективности

(Т. Гордон) [1]

|

Цель: повышение чувствительности родителей к переживаниям детей на основе понимания скрытого значения их поведения; формирование нового мировоззрения во взаимоотношениях с детьми.

Главным условием формирования адекватных детско-родительских отношений, в которых родитель становится конструктивным партнером и помощником ребенку, является передача информации ребенку о принятии его как самоценной личности. Основными принципами взаимодействия с ребенком становятся активное слушание, «я»-сообщения и беспроигрышное решение конфликтов. Соответственно основными задачами данного тренинга являются: – научить родителей слышать то, что беспокоит ребенка; – пробудить желание быть полезным ребенку в разрешении стоящей перед ним проблемы; – развитие способности принимать чувства ребенка такими, какие они есть, не пытаясь изменить их, осудить или отвергнуть; – развитие веры в возможность ребенка успешно разрешить свои проблемы; – научить родителей отношению к своему ребенку как к уникальной личности, имеющей право на собственную жизнь со своими чувствами и желаниями |

|

| Семинар-тренинг для родителей подростков с психологической зависимостью в детско-родительских отношениях [9] | – повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей по вопросам задач развития в подростковом и старшем подростковом возрасте, искажения детско-родительских отношений и личностного, социального развития школьника;

– изменение деструктивных установок в воспитании подростков |

|

|

Программы для детей и родителей |

||

| Терапия детско-родительских отношений (Л. и Б. Герни) [1]

|

Цель: обучение родителей психологически компетентному проведению игровых сессий, приобретение ими опыта проведения игровых занятий с детьми в домашних условиях.

Основными принципами терапии детско-родительских отношений (ДРО) являются: признание важного значения игры в развитии ребенка и в терапевтической работе с ним; признание способности родителей к овладению навыками проведения игровых сессий, центрированных на ребенке, со своими детьми; предпочтение обучающей модели во взаимоотношениях с родителями и детьми. Соответственно задачами терапии ДРО по отношению к детям являются: – дать возможность детям распознавать и выражать свои чувства полно и конструктивно; – предоставить детям возможность быть услышанными; – помочь детям развить умение эффективно решать проблемы и справляться с трудностями; – увеличить уверенность в себе и поднять самооценку; – увеличить доверие детей к родителям и уверенность в них; – сократить или устранить недостаточно адаптивные способы поведения и выражения проблем и т.п. Задачами терапии ДРО по отношению к родителям являются: – улучшить понимание закономерностей развития детей; – углубить понимание собственного ребенка; – помочь признать важное значение игры и эмоций в жизни детей и в своей собственной жизни; – уменьшить чувство фрустрированности собственными детьми; – помочь развить разнообразные умения, важные в работе с детьми; – увеличить уверенность родителей в их собственных возможностях; – усилить чувство тепла и доверия к детям т.п. |

|

|

Программы для педагогов |

||

| Семинар-практикум для педагогов | Цель: развитие психологической компетентности педагогов в проблемах взаимодействия с детьми из неблагополучных семей; освоение стратегий взаимодействия в ситуациях проблемного поведения подростков.

Задачи: – конкретизация возрастных проблем; – оценка эффективности разрешения трудностей в подростковом возрасте; – знакомство с системой мотивов нарушения дисциплины; – выявление характерных личностных особенностей «трудных» детей; – формирование мотивации на работу с «трудными» детьми; – разработка психолого-педагогических рекомендаций педагогам для работы с подростками из неблагополучных семей |

|

Отметим, что данный список программ далеко не исчерпывающий: существует целый арсенал разработок, направленных на работу с неблагополучной семьей, активно используемых практическими психологами. Здесь представлен только некоторый опыт работы в данном направлении как иллюстрация предлагаемой модели.

Библиографический список

- Возрастно-психологический подход в консультировании детей и подростков [Текст] / Под ред. Г.В. Бурменской, Е.И. Захаровой, О.А. Карабановой и др. М.: АСТ, 2008. 512 с.

- Голубева Е.В. Программа развития предпосылок экономического сознания детей из неблагополучных семей // Преемственность между дошкольным и начальным общим образованием в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Таганрогский институт имени А.П. Чехова. – Таганрог, Издатель Ступин С.А., 2015. – С. 39-43.

- Истратова О.Н. Диагностика и коррекция агрессивного поведения у детей дошкольного возраста: Дис. … канд. психол. наук: 19.00.07: Таганрог, 1998 182 c.

- Истратова О.Н. Новые тенденции в развитии детей и подростков в условиях кризиса современной семьи // Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. – Ростов н/Д: ИПО ПИ ЮФУ, 2015. С. 75-80.

- Истратова О.Н. Развитие младшего школьника в условиях эмоционального отвержения его родителями // Известия ЮФУ. Технические науки. – 2012. – № 10 (135). – С. 186-193.

- Истратова О.Н., Кузнецова Т.С. Возможности формирования предпосылок качеств субъекта труда при подготовке ребёнка к школе // Известия ЮФУ. Технические науки». Тематический выпуск «Педагогика и психология». – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2012. – №10 (135).– С. 194-199.

- Мигунова К.А. Проблемы и перспективы развития социологической науки: феномен неблагополучной семьи в РФ // Научный альманах, 2015. № 7(9). C. 1266-1268.

- Мымрикова А.И., Истратова О.Н. Психологическая зависимость от родителей в старшем подростковом возрасте, причины и следствия ее возникновения // Известия Южного федерального университета. Технические науки. 2010. Т. 111. № 10. С. 209-214.

- Психологическая зависимость в детско-родительских отношениях: подростковый возраст: Монография / Под ред. О.Н. Истратовой. Таганрог: Изд-во ЮФУ. 2015. 176 с.

- Развитие современных подростков в условиях семейного неблагополучия: Монография / Под ред. О.Н. Истратовой. Таганрог: Изд-во ЮФУ. 2015. 176 с.

- Тихомиров Д.А. Состояние и динамика проблемы социального сиротства в России // Знание. Понимание. Умение. – 2014. – №1. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2014/1/Tikhomirov_SocialOrphanhood.