В настоящее время в биомедицинских исследованиях широко используются возможности мощных персональных компьютеров, обладающих высоким быстродействием и большим объемом оперативной и дисковой памяти, разработаны и применяются разнообразные математические программы обработки регистрируемых биопотенциалов [1, 264С.; 2, С.519-605]. Вместе с тем в научной литературе неоправданно мало внимания уделяется вопросам оптимального взаимодействия компьютерной техники с тестирующей, преобразовательной и контрольно – измерительной аппаратурой, входящей в состав автоматизированных систем сбора информации в исследовательском эксперименте [3, P.31]. Особенно это относится к психофизиологическим экспериментам с формированием биологической обратной связи, требующим совмещения высокой стандартизации (повторяемости) условий тестирования с возможностью изменения условий эксперимента, экстренного подключения необходимых приборов и устройств в зависимости от текущих результатов опыта, состояния тестируемого объекта (испытуемого) и требуемого изменения параметров регистрации тестируемых вызванных биопотенциалов (ВП) [1, 264С; 3, P.31]. Важное значение в этих условиях имеет минимизация артефактов при введении биопотенциалов в компьютер в on line режиме, возможность непрерывного мониторинга экспериментатором получаемой информации, ее индикация, выборочный анализ, а также надежная регистрация и сохранение данных не только в цифровой, но и нативной (аналоговой) форме, допускающей производить экстренную оценку и коррекцию результатов эксперимента.

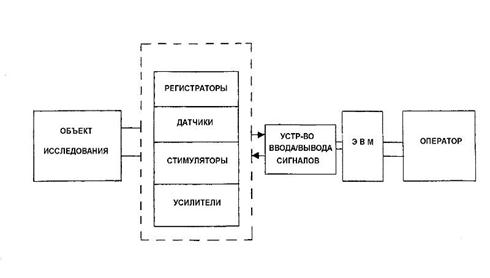

Рис. 1. Блок схема стандартной установки для регистрации биопотенциалов испытуемого. Пунктиром на схеме обозначен блок устройств взаимодействия с объектом исследования.

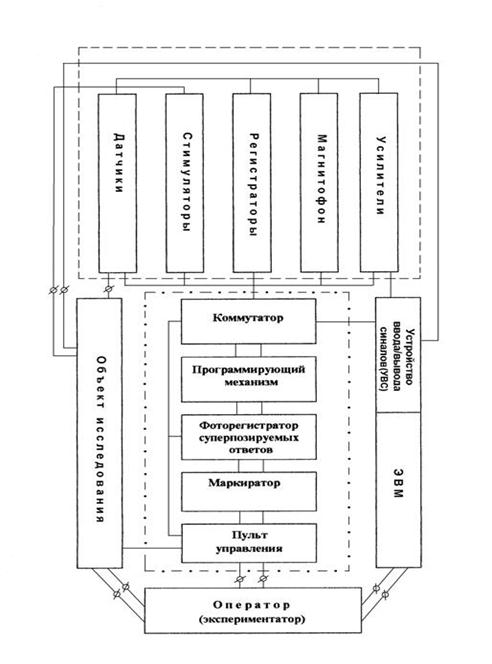

Рис. 2. Блок-схема установки для автоматизированной регистрации и анализа вызванной био-электрической активности испытуемого. Пунктиром обозначен блок устройств взаимодействия с объектом исследования, штрих-пунктиром – блок фоторегистратора ФОРПМ.

Решение данной задачи с помощью стандартных компьютерных систем (рис.1), используемых для сбора и анализа биопотенциалов является проблематичным. Следует учесть, что при компьютерном усреднении биопотенциалов нельзя различить индивидуальные ВП в суперпозируемых ответах. Машинное усреднение форм ВП по сериям подавляет индивидуальные особенности ВП в серии, поэтому, по данным ряда исследователей [1, 264С; 3, P.31] , при большом разбросе форм ВП мониторинг невозможен. Кроме того, многие ЭЭГ- феномены (пик-волны, спайки, пароксизмальные разряды, сонные веретена и т.д.) практически не поддаются прямому компьютерному анализу, что затрудняет машинную селекцию и статистический сбор тестируемых биопотенциалов, а также интерпретацию полученных при этом результатов.

При использовании стандартных систем сбора информации также ощущается острый недостаток средств визуального контроля, маркировки и выборочного анализа биопотенциаов, а также отсутствие надежных дублирующих аппаратно-программных средств, обеспечивающих со-хранение данных и продолжение запланированного эксперимента при возникновении различных внештатных ситуаций: программных ошибках, сбоях дисковой памяти, «зависании» используемой операционной системы, аппаратных неисправностях компьютера и устройства ввода/вывода сигналов.

Одним из возможных решений вышеуказанных проблем электрофизиологического эксперимента с использованием компьютерной техники является введение полуавтоматического режима работы экспериментальной установки, предусматривающего передачу части функций, связанных с программированием эксперимента, управлением тестирующей, преобразовательной и регистрирующей аппаратуры, от компьютера специализированному электромеханическому устройству – коммутатору, выполненному на релейных схемах и контролируемому оператором (см. блок-схему на рис.2).

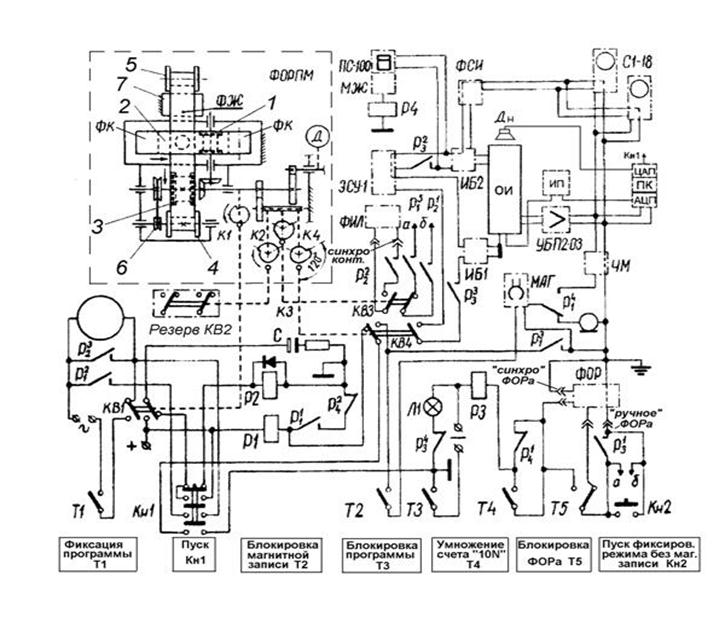

Рис.3. Принципиальная схема автоматизированной экспериментальной установки. Пунктиром выделен фоторегистратор с программным механизмом и маркиратором. Кн1, Кн.2, Т1-Т5 – пульт управления экспериментатора. Спецификация остальных элементов установки дана в тексте статьи.

На рис. 3. показана разработанная нами схема автоматизированной установки для сбора и анализа вызванной биоэлектрической активности (ВП, ЭЭГ, КГР и зрачковых реакций) с использованием сконструированного нами инновационного устройства – фоторегистратора с управляющим программным механизмом и специальным маркиратором (ФОРПМ), использование которого позволяет оптимально организовать человеко-машинный интерфейс в системе управляемого электрофизиологического эксперимента с использованием персонального IBM компьютера [4, С.62].

Состав и устройство установки. ФОРПМ (на схеме выделен пунктиром) является основным элементом предлагаемой автоматизированной установки. Он выполнен на базе венгерской фотокамеры TYP MFI-1 со снятым затвором (может быть также использована любая стандартная фотокамера, при этом используется лишь ее корпус, объектив и фотокассеты – ФК) и включает в себя следующие дополнительно введенные узлы и элементы: электродвигатель Д, который посредством редуктора связан с цейтрафером 1 лентопротяжного механизма и с кулачковыми механизмами К1, К2, К3 и К4, толкатели которых упираются в подпружиненные к ним контактные выключатели КВ1-КВ4; пусковое реле Р1; кнопку двигателя Кн1; прозрачную фотоленту с нанесенной маркирующей записью – фотожурнал (ФЖ), которая располагается перпендикулярно экспонируемой пленке 2, контактирует со светочувствительным слоем последней и проходит через дополнительно проточенный фильмовый канал и лентопротяжный механизм фотожурнала. Лентопротяжный механизм содержит цейтрафер3, укрепленный на распредели-тельном валу редуктора, приемную 4 и подающую 5 катушки и шкив подмотки 6, а также опорную панель 7 для экстренного ручного нанесения (фломастером, маркером) информации в предназначенные для этого кадры ленты фотожурнала (рис.3). Фотоимпульсная лампа (ФИЛ) укреплена в проеме окна тубуса фоторегистратора и предназначена для экспонирования маркирующей записи. Маркирование производится на отдельный кадр экспонируемой пленки с помощью маркирующей ленты – фотожурнала, ортогонально вводимой в плоскость кадрового окна фото-регистратора ФОРПМ (рис. 4).

Данный способ маркировки позволяет автоматизировать процесс маркирования с сохранением возможности экстренного ручного введения информации в маркирующий кадр; за счет увеличения маркировочного поля вводить информацию не только в кодированном виде, но и в виде лаконичной записи конкретных значений; с другой стороны, их последовательность, занесенная заранее на единую ленту – фотожурнал, освобождает экспериментатора от необходимости ведения протокола в процессе опыта. Программный кулачковый механизм ФОРПМ управляет фоторегистратором и маркирующим устройством, позволяет с помощью контактных выключателей КВ1-КВ4 отрабатывать подачу стимулов и подключать внешние устройства, а также автоматизировать работу экспериментальной установки посредством коммутации ее электрических цепей. Выполнение ФОРПМ вышеуказанных функций осуществляется без участия компьютера, что позволяет применить в составе предлагаемой установки несложные схемы АЦП/ЦАП контроллеров для оцифровки и ввода в компьютер регистрируемых биопотенциалов [5, С.559], подключаемых к последовательному или параллельному портам компьютера, управления сигналом внешней обратной связи, а также значительно упростить написание программ управления и обработки данных. Кроме устройства управления, представленного вышеописанным фоторегистратором с программным управлением и маркирующим устройством (ФОРПМ) в состав экспериментальной установки (см. схему) входят следующие приборы и устройства, предназначенные для тестирования испытуемого (на схеме – объект исследования ОИ), преобразования сигналов и регистрации биопотенциалов: ЭСУ1–электростимулятор 2-х канальный (осуществляет запуск тестируемых сенсорных сигналов); ИБ1 и ИБ2 – изолирующие блоки в выходных цепях 1-го и 2-го каналов ЭСУ1; С1-18 – осциллоскоп 2-х канальный; УБП2-03 – усилитель биопотенциалов; ЧМ – частотный модулятор; О - микрофон; ПС-100 – пересчетный прибор; МЖ – мультивибратор ждущий; ФИЛ – стандартная фото-импульсная лампа; “Синхроконтакт”– клеммы подключения цепи запуска ФИЛ; ФОР – фоторегистратор стандартный (Институт физиологии им. А.А. Богомольца, Киев); “Синхро” ФОРа – клеммы нормально-разомкнутой контактной пары реле, срабатывающего синхронно с затвором; МАГ – магнитофон; Дн – динамик для звуковой обратной связи; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь; ПК – персональный IBM компьютер; ИП – инфракрасный пупилометр для регистрации зрачковых реакций [6, С330]; Кн.1, Кн. 2, Т1-Т5 – пульт управления (спецификация дана на схеме).

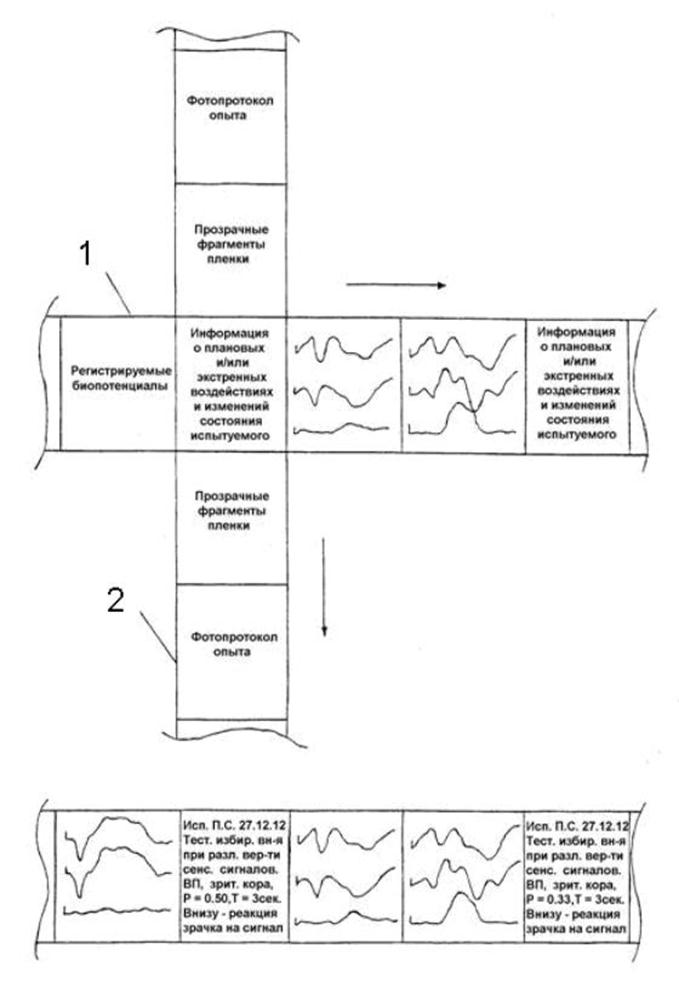

Рис. 4. Схема маркировки регистрируемых биопотенциалов с использованием ФОРПМ. 1 – экспонируемая пленка фоторегистратора. 2 – ортогонально расположенная прозрачная лента с внесенным исследователем фотопротоколом эксперимента. Стрелками обозначено направление движения экспонируемой и маркирующей фотопленки при включении двигателя ФОРПМ. На схеме внизу – фрагмент записи регистрируемых биопотенциалов с протоколом эксперимента.

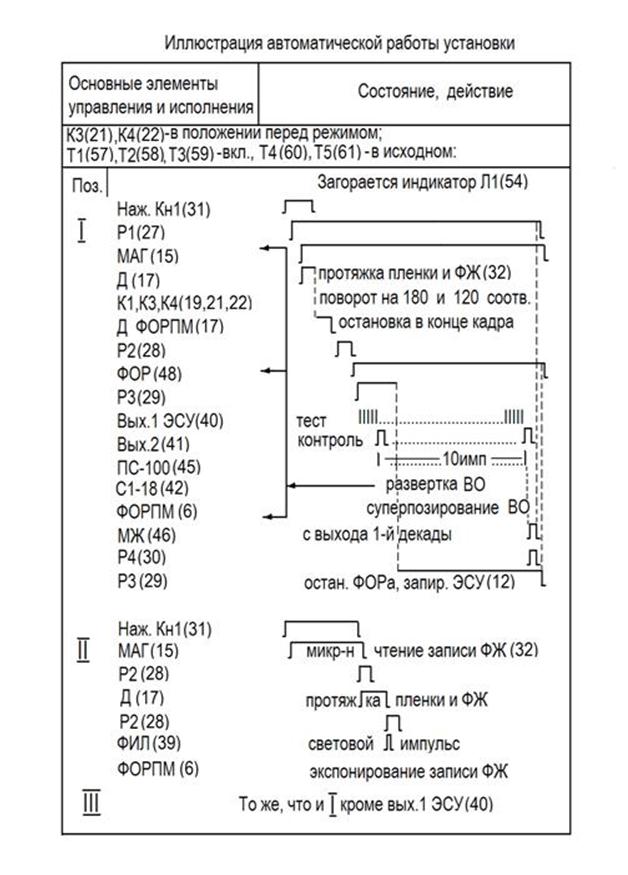

Рис. 5. Эпюра импульсной последовательности включения узлов устройства при автоматизированной работы установки в режиме парного тестирования.

Р

Работа установки. На рис. 5 представлена эпюра импульсной последовательности включения узлов устройства при автоматизированной работы установки в режиме парного тестирования, который обычно используется для психофизиологических исследований, связанных с формированием поведенческих реакций при сочетанном раздражении различных анализаторов, а также формированием обратной связи при сенсорной стимуляции испытуемого. Работа программного коммутатора ФОРПМ основана на автоматическом построении сменных управляющих цепей путём последовательного образования временных логических связей, их подготовительных и исполнительных элементов. При этом управляющие цепи прерываются посредством обратных связей, или работают в импульсном режиме. Образование подготовительных элементов цепи осуществляет группа позиционных кулачковых механизмов ФОРПМ, а также тумблеры пульта управления, а исполнительных элементов – группа реле. Программа регистрации состоит из следующих актов: контроль, тест-контроль и маркировка. Каждый из них запускается вручную с помощью кнопки Кн1, или автоматически импульсом, формируемым с выхода ЦАП компьютера. При автоматическом запуске на этапе маркировки ФЖ можно осуществлять операции комплексного тестирования, давать краткие инструкции, производить оценку и корректировку функционального состояния испытуемого, изменение параметров отведения и условий регистрации.

На схеме изображено положение кулачков К3, К4 предшествующее режиму “тест-контроль”. Нормированная работа установки осуществляется, когда тумблеры Т1,Т2,Т3 включены, а Т4,Т5 – в исходном положении (см. графическую иллюстрацию автоматической работы установки).

Нажимаем на кнопку Кн. 1 “Пуск”, при этом срабатывает реле Р1, самоблокируясь контактом Р11. В процессе удержания кнопки с помощью контакта Р12 замыкается цепь питания двигателя “Д”, который вращая кулачок К1, с помощью контактов его конечного выключателя КВ1 становится на “самоблокировку” по питанию. Группа Р13 запускает лентопротяжный механизм магнитофона, а – Р14 подключает его сигнальный вход к выходу ЧМ; группа Р15 подготавливает цепь запуска ФОРа. При вращении двигателя “Д” осуществляется протяжка экспонируемой пленки ФОРПМ и маркирующей пленки ФЖ; по цепи питания через контакты КВ1 заряжается конденсатор С; КВ4 под воздействием кулачка К4 переходит в новое состояние 2, отключая цепь запуска реле Р1 и подготавливая цепь выхода 1 ЭСУ-1 на объект. Формирование кадров заканчивается в результате срабатывания кулачка К1 на отключение питания двигателя по цепи КВ1. При этом по восстановленной цепи через другой контакт КВ1 импульсно разряжается конденсатор С на обмотку реле Р2, в результате чего импульсно срабатывает группа Р21 и, совместно с “удерживающей” цепь группой Р15 и КВ3, включает затвор, а вместе с ним и лентопротяжный механизм ФОРа. Р22 и Р23 срабатывают вхолостую. В конце срабатывания затвора замыкается собственный синхроконтакт ФОРа, образуя цепь питания реле Р3, после срабатывания которого затвор становится на самоблокировку с помощью контактов Р31; подключается выход 1 и выход 2 ЭСУ-1 с помощью групп Р33, КВ4 и Р32 к объекту исследования, в результате чего осуществляется посылка тестирующих стимулов в режиме “тест-контроль” и синхронная регистрация фото-суперпозированных вызванных биоэлектрических ответов (ВО) на фоторегистраторе ФОРПМ и одиночных ВО на фото-регистраторе ФОР и магнитофоне МАГ соответствующим способом, а также оцифровка биопотенциалов и их ввод в компьютер ПК. Фотоиндикация ВО осуществляется на экранах осциллографов С1-18 и дисплея компьютера. После прохождения серии импульсов с выхода 2 ЭСУ-1 (число импульсов, кратных 10-ти устанавливается включением тумблера Т4) срабатывает реле Р4, прерывая цепи питания Р3 и Р1, в результате чего задействованные элементы исполнительных групп релейного коммутатора переходят в исходное состояние, прерывая про-цесс стимуляции и регистрации ВО.

Далее следует акт программы, реализующий маркировку информации (рис. 4). Для его инициации в позиции “II” кулачков К2 – К4 нажимаем кнопку Кн1. Посредством соответствующих контактов кнопки включается лентопротяжный механизм магнитофона. При этом сигнальный вход благодаря исходному положению групп Р14, подключен к микрофону. Удерживая кнопку, осуществляем голосом звукозапись информации о текущих условиях опыта, или текста марки ФЖ и номера очередного входа ФОРа, который вписывается в маркирующий кадр ФЖ при плановом (протокольном) проведении эксперимента. Одновременно с этим через соответствующие контакты КВ1 и кнопки Кн1 заряжается конденсатор С. После звукозаписи отпускаем кнопку Кн.1, в результате чего останавливается протяжка магнитной пленки, а конденсатор С импульсно разряжается на обмотку реле Р2, которое импульсно срабатывает. По цепи через контактные группы Р12, КВ2 и Р23 запускается двигатель ФОРПМ, блокируясь по питанию с помощью групп КВ1 и осуществляется формирование очередного кадра экспонируемой пленки ФОРПМ, а также совмещение с ним марки ФЖ. Вместе с тем, кулачки К2-К4 приводят свои КВ в новые состояния, в результате чего: благодаря переходу группы КВ2 обрывается подготовительная связь питания двигателя по цепи запуска, посредством смены позиции группы КВ3 подготавливается цепь запуска ФИЛ, а в связи с переходом группы КВ4 образуется подготовительная связь запуска реле Р1. После срабатывания группы КВ1, в результате перехода К1 в симметричное состояние, двигатель останавливается, а реле Р2, разряжая конденсатор С на свою обмотку, импульсно срабатывает. При этом с помощью группы Р22 срабатывает ФИЛ, экспонируя кадр ФЖ на фотопленку ФОРПМ.

Следующий, 3-й акт программы предусматривает осуществление регистрации ВО в режиме “контроль”. Соответствующее рабочее положение программных кулачков К2-К4, в которое они переходят с позиции II, показаны на схеме. Процесс перехода в это положение также инициируется нажатием кнопки Кн1, а последующая работа исполнительных элементов аналогична процессу реализации режима “тест-контроль”, (рассмотрено выше) с той разницей, что подготовительная связь выхода 1 ЭСУ-1 через свою контактную группу КВ4 при этом не образуется, в связи с чем реализуется режим “контроль”.

Включение предпочитаемых режимов регистрации (фоторегистратор ФОР, магнитофон, компьютер), а также повторная экспозиция информации или холостой ход регистраторов осуществляется посредством манипуляций тумблеров Т1-Т5 и кнопок Кн1, Кн2 пульта управления. В дальнейшем управление осуществляется автоматически, или циклично с помощью последовательных нажатий на пусковую кнопку Кн1. Программа эксперимента может быть легко изменена и/или дополнена путем изменения позиции программных кулачков на валу двигателя, а также подключением резервных кулачков, которые могут быть использованы для автоматического включения в соответствии с требованиями эксперимента дополнительных приборов и устройств (фото-, фоно-, механостимулятора, привода микроинъектора и т.п.).

Следует отметить, что полноценный электрофизиологический эксперимент может также обеспечиваться при работе в составе установки одного фоторегистратора с программным механизмом и маркиратором ФОРПМ (компьютер, магнитофон и фоторегистратор ФОР выклюючены). Такой режим работы установки наиболее удобен при организации поисковых (пилотных) экспериментов, связанных с необходимостью применения большого числа проб, многократного изменения в ходе опыта параметров тестирования, а также усилением контроля за функциональным состоянием объекта исследования. Двигатель ФОРПМ, осуществляющий протяжку экспонируемой пленки и фотожурнала, при необходимости, может быть отключен, запуск тестирующих стимулов в этом случае также осуществляется с помощью кнопки Кн1.

Таким образом, введение полуавтоматического режима работы экспериментальной установки, предусматривающего передачу части функций, связанных с программированием эксперимента, управлением тестирующей, преобразовательной и регистрирующей аппаратуры, от компьютера специализированному электромеханическому устройству – коммутатору, выполненному на релейных схемах и контролируемому оператором, позволяет оптимально организовать человеко–машинный интерфейс в системе управляемого эксперимента с использованием персонального IBM компьютера.

Использование в составе установки сконструированного нами фоторегистратора с управляющим программным механизмом и специальным маркиратором позволяет облегчить (оптимизировать) работу исследователя практически на всех этапах эксперимента: 1) при подготовке и планировании эксперимента (подготовка фотожурнала / фотопротокола планируемого опыта, установка кулачкового механизма для программного подключения необходимых приборов и устройств); 2) при выполнении исследования (мониторинг одиночных и суперпозированных биопотенциалов, селекция биопотенциалов для их фото-, магнитной и машинной регистрации); 3) при редактировании и анализе записанной информации (на основе полной базы данных эксперимента, синхронно зарегистрированных на фоторегистраторах ФОР, ФОРПМ, магнитофоне и жестком диске компьютера).

Использование установки в психофизиологическом эксперименте с формированием обратной связи позволяет испытуемым производить самостоятельный запуск процесса сенсорной стимуляции и регистрацию тестируемых электрографических параметров (ЭЭГ, ВО, КГР, зрачковых реакций) с помощью дистанционного нажатия испытуемым пусковой кнопки Кн1. Это дает возможность освободить испытуемых от необходимости контакта с экраном монитора, клавиатурой компьютера и дополнительных инструкций экспериментатора в процессе сеанса обучения, что позволяет создать испытуемому благоприятные процедурные условия (выключить посторонние сенсорные раздражители, лечь на кушетку, закрыть глаза и т.д.), необходимые для контроля и коррекции испытуемым своего функционального состояния. При этом также обеспечиваются оптимальные условия для мышечной релаксации, необходимые для безартефактного отведения тестируемых электрографических реакций.

Разработанная установка при необходимости может также использоваться и на подопытных животных при изучении функций сенсорных анализаторов и исследовании механизма формирования избирательного внимания к тестируемым сигналам различной модальности. Безартефактное отведение биопотенциалов в этом случае обеспечивается использованием разработанных нами неинвазивных устройств [7, С.743; 8, С.733], которые позволяют проводить поведенческое тестирование животного при ограничении их подвижности, осуществляемого без применения седативных и психотропных веществ.

Инновационные решения, использованные при разработке вышеописанной экспериментальной установки, защищены патентами РФ (№№ 2266043, 38581, 2255701, 80741). Работа поддержана грантом СПб. НЦ РАН.

Библиографический список

- Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике // М: Медпрессинформ. 2003.

- Nowotny T., Rospars J.P., Martinez D., Elbanna S., Anton S. Machine learning for automatic prediction of the quality of electrophysiological recordings. // PLoS ONE. 2013. 8, e89838, (doi: 10.1371/journal.pone.0080838).

- Gevins A.S. Overview of computer analysis // Methods of analysis of brain electrical and magnetic signals. Eds A.S. Gevins, A. Remond, Amsterdam: Elsevier. 1987.

- Альбертин С.В. Автоматизированное устройство для регистрации и анализа вызванной биоэлектрической активности мозга испытуемого // Бюл. изобр. 2005. № 35. Патент РФ № 2266043.

- Гельман М.М. Системные аналогоцифровые преобразователи // – М.: Мир. 1999.

- Альбертин С.В. Устройство для регистрации глазных рефлексов // Бюл. изобр. 2004. № 19. Патент РФ № 38581.

- Альбертин С.В. Головодержатель // Бюл. изобр. 2005. С. 743. Патент РФ № 2255701.

- Альбертин С.В. Устройство для сенсомоторного тестирования // Бюл. изобр. 2009. №6. Патент РФ № 80741.