Актуальность. В настоящее время наиболее распространенными являются заболевания сердечно-сосудистой системы. Несмотря на диспансеризацию, всевозможные скрининги, постоянно улучшающееся оснащение медицинских учреждений современными приборами и оборудованием лабораторной и функциональной диагностики снижения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в России и других странах не наблюдается. На государственном уровне ССЗ признаны национальной проблемой. Призидент РФ В.В. Путин, оглашая 4 декабря послание Федеральному собранию, предложил объявить «2015 год Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые являются основной причиной смертности сегодня, объединив для решения этой проблемы усилия медицинских работников, представителей культуры, образования, СМИ, общественных и спортивных организаций”. Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова заявила о старте с 1 января 2015 года комплексной программы года борьбы с ССЗ.

Одним их путей преодоления затруднений профессионального скрининга и профессионального контроля состояния сердечно-сосудистой системы (ССС) считается самоконтроль артериального давления (АД) [1]. Российским научным обществом по изучению АД отмечается важность домашних измерений АД как для диагностики, так и для контроля эффективности и безопасности лечения. Рекомендации конференций по самостоятельному измерению АД, принятые Европейским обществом по артериальной гипертензии, содержат конкретные нормы по АД: утро с 6 до 12 часов ≤ 135/85, вечер – после 12 часов АД ≤135/85. Утренние и вечерние цифры по АД >140/90 считаются предвестниками гипертензии.

Самостоятельное измерение (самоконтроль) АД не означает самолечения, поэтому не следует самостоятельно оценивать результаты измерений и проводить самолечение. Лекарственные препараты необходимо принимать только согласно назначениям врача и никогда самостоятельно не изменять дозировку.

Японскими кардиологами установлено, что уровни АД при измерениях являются лучшими предикторами рисков ССК. Однако, известно, что более половины общего числа сердечно-сосудистых катастроф (ССК) происходит на фоне полного благополучия по показателям АД и частоты сердечных сокращений (ЧСС). В связи с этим интенсивно развиваются диагностические методы и поиск наиболее информативных предикторов ССК.

Исследованы и определены группы генов, предсказывающих слабость ССС. Л.А. Бокерия указывает на установленные им и его учениками предикторы внезапной сердечной смерти: семейные формы гиперхолестеринемии, фибрилляции предсердий и слабости синусового узла. Общепризнанными предикторами ССК считаются нарушения липидного обмена и воспалительные процессы. В.А. Милягин и многие другие ученые считают независимым предиктором развития ССЗ и ССК сосудистую жесткость, однако, достоверных методов оценки артериальной жесткости, по его мнению нет. Наиболее приемлемым методом оценки артериальной жесткости является сочетание контурного анализа центральной пульсовой волны в аорте и определение каратидно-феморальной скорости распространения пульсовой волны. Е.А. Широков предлагает динамические предикторы – колебания гемодинамических показателей: АД; ЧСС; минутного объема выброса крови; фракции крови около условной точки равновесия; турбулентность ритма сердца (изменчивость интервалов RR после спонтанных желудочковых экстрасистол, а также разница соседних интервалов RR [2]. Отмечается тесная связь предикторов с годовым риском инсульта: для артериальной гипертензии – 4‒7%, аритмии – 2‒12%, гиперкоагуляционного синдрома – 5‒7%, атеросклероза артерий головного мозга – 4‒12%. Клиницисты‒ неврологи считают основными интегральными предикторами ССК артериальную гипертензию и аритмию.

Для постановки диагноза и назначения лечебных процедур используют комплекс обследований, всключающий общий и биохимический анализы крови, стандартную и холтеровскую электрокардиографию, флюорографию, магнитно-резонансную томографию, ультразвуковое исследование (УЗИ) и др.

Таким образом, артериальное давление, вязкость крови и аритмия являются истинно интегральными предикторами ССК, которые, по опыту европейского, американского, китайского и других обществ артериальной гипертензии, могут быть рекомендованы для домашнего самоконтроля состояния сердечно-сосудистой системы.

Самыми распространенными приборами контроля состояния системы кровообращения являются механические сфигмоманометры, а также автоматические и полуавтоматические тонометры, измеряющие давление осциллометрическим методом, с датчиками показателей частоты сердечных сокращений и индексацией аритмий.

Важность контроля вязкости крови для диагностики трудно переоценить, так как этот параметр является одним из основных параметров ССК [3]. Вместе с тем, существует множество методик определения вязкости крови с использованием разного оборудования, в основном, с ручным управлением. Известны капиллярные, ротационные, вибрационные и др. вязкозиметры, из которых образцовым считается капиллярный вязкозиметр ВК-4, использующий инвазивную методику. Существует прибор неинвазивного контроля вязкости крови с регистрацией параметров пульсовой волны в магистральной артерии – скорости, амплитуды, формы в двух точках [4].

К современным методам оценки и диагностики патологии органов кровообращения относятся интегральные методы и методы локальной диагностики. Среди интегральных методов достаточно эффективными являются методы измерения артериального давления, свертываемости крови, определение холестерина, сахара и других биохимических показателей крови. Локальная диагностика гетероструктур сердца и сосудов в настоящее время реализуется с использованием электрокардиографии, фонокардиографии, эхокардиографии, коронароангиографии, УЗИ, холтеровского мониторирования и др. Общими недостатками методов локальной диагностики являются необходимость квалифицированных специалистов, сложность интерпритации результатов, продолжительность процедур, специальные помещения, дороговизна приборов и пр.

Материал и методы исследования. Интеллектуальный анализ предикторов сердечно-сосудистых катастроф, приборов, оборудования и методик контроля предикторов позволил синтезировать комплекс предикторов для самоконтроля состояния системы кровообращения. По результатам наших исследований в качестве предикторов для самоконтроля состояния системы кровообращения необходимо и достаточно контролировать: систолическое и диастолическое артериальное давление, пульсовое давление, аритмию, ЧСС, динамическую вязкость крови, вычислять отношения систолического и диастолического давлений к ЧСС, а также комплексы безразмерных отношений систолического и диастолического давлений к пульсовому давлению.

Комплекс предикторов – систолическое, диастолическое, пульсовое давление и ЧСС, характеризует целостную триаду сердце–сосуды–кровь. Комплекс – средняя динамическая вязкость крови, отношения систолического и диасистолического давлений к ЧСС, который отражает вариабильность вязкости крови и вязкость крови, как интегральный показатель содержания в крови глюкозы, холестерина и т. п. Комплекс безразмерных отношений систолического и диастолического давлений к пульсовому давлению отражает вязкоупругие и жесткостные характеристики сосудов, состояние левого желудочка и клапана сердца соответственно. Синтезированные комплексы предикторов для самоконтроля системы кровообращения ориентированы на использование цифровых измерителей АД крови, пульса и аритмии на запястье, что обеспечивает высокую точность измерений. Нормы характеристик предикторов установлены по рекомендациям врачей. Самоконтроль характеристик реализуется как в домашних условиях, так и на рабочем месте.

Формальное описание алгоритма самоконтроля АД, пульса, вязкости крови и состояния кровеносной системы включает следующие шаги.

Шаг 1. Инициализация: выбор приборов самоконтроля по консультации лечащего врача.

Шаг 2. Самоподготовка: изучение приборов и методик самоконтроля, апробация методик.

Шаг 3. Определение собственных индивидуальных параметров контроля по рекомендациям лечащего врача: точечные и интегральные оценки и целевые параметры.

Шаг 4. Набор статистик: детерминированные и стохастические оценки.

Шаг 5. Вычисление точности оценки и рисков первого и второго рода.

Шаг 6. Собственно самоконтроль и принятие решений по рекомендациям лечащего врача.

Шаг 7. Принятие решений по коррекции образа жизни: двигательного режима, питания, труда и отдыха, характера работы, социального статуса и пр.

Алгоритм обработки результатов самоконтроля.

Шаг 1. Запись результатов самоконтроля на микро-CD.

Шаг 2. Вычисление пульсового давления, вязкости крови.

Шаг 3. Сравнение результатов с определенными этапами для индивида.

Шаг 4. Оценка тренда параметров состояния кровеносной системы.

Шаг 5. Консультации с лечащим врачом.

Шаг 6. Принятие решения по коррекции медикаментозных средств и коррекции образа жизни.

Шаг 7. Запись результатов в обобщенную базу данных на микро CD.

Шаг 8. Дублирование записи на шаге 7 на индивидуальный носитель долговременно хранения информации.

Концепт интеллектуального кибер-доктора для самоконтроля системы кровообращения.

1. Стратификация диагностики патологии системы кровообращения

- пульсовые, электрофизические, волновые, рентгеновские методы диагностики;

- диагностика на уровню медицинских учреждений;

- самодиагностика.

2. Современная клиническая и амбулаторная диагностика.

3. Приборы комплексной диагностики.

4. Концепт кибер-доктора для контроля кровообращения

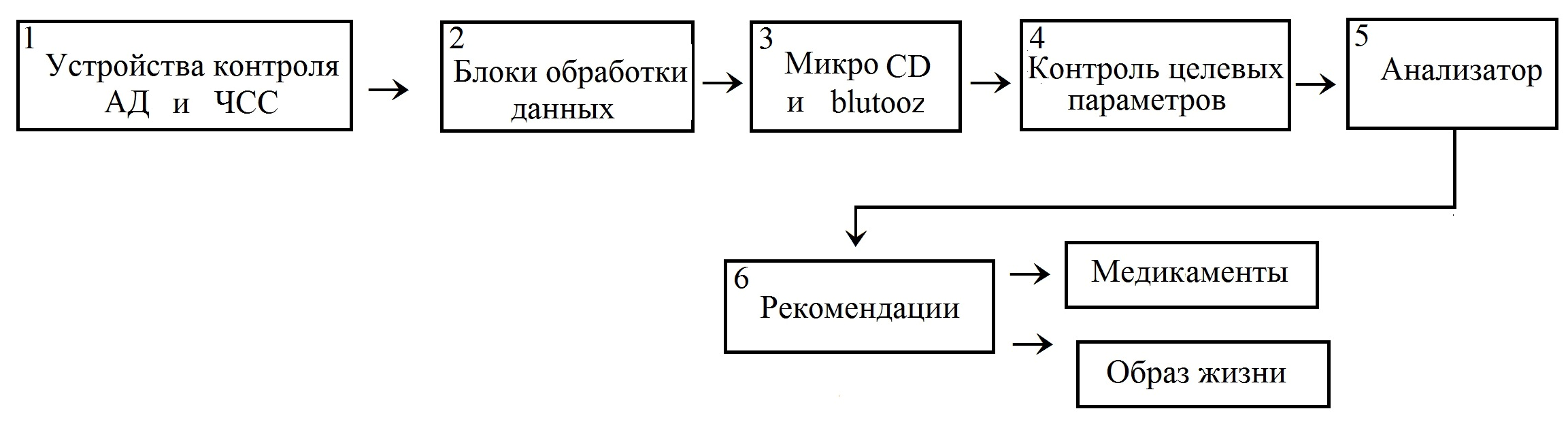

Рисунок. Блок-схема интеллектуального концепта кибер-доктора для самостоятельного контроля системы кровообращения

Описание работы концепта:

1. Информация самоконтроля – блок 1.

2. Измерение АД и ЧСС – блок 1.

3. Вычисление ПД и системного показателя – блок 2.

4. Запись на микро CD и передача по blutooz на компьютер – блок 3.

5. Контроль целевых параметров – блок 4.

6. Системный анализ измеренных, вычисленных параметров, сравнение с ранее доступными – блок 5.

7. Подготовка и выдача рекомендаций: медикаментозные меры, коррекция образа жизни ‒ блок 6.

Таким образом, концепт интеллектуального для контроля системы кровообращения “blood pressure and pulse metr-2015” (”ВРРМ-2015“) должен состоять традиционных составляющих цифровых тонометров-автоматов, дополненных интеллектуальной обработкой данных контроля, накопителем, контролером целевых параметров, анализатором и решателем рекомендаций с технологиями duo control, AfIB, МАМ.

Практические исследования по самоконтролю системы кровообращения проводились по следующей методике. Детерминированный самоконтроль с разными временами измерений – через 1 мин, 5 мин, 30 мин, 60 мин, 6 ч, 12 ч. Измерения проводились с использованием эталонных механических тонометров Microlife, образцовых цифровых тонометров‒автоматов Tensoval DuO Control, Omron M3, AND‒201, AND‒202 [5]. Исследовалось несколько возрастных групп: гимназисты 15‒17 лет; студенты 17‒21 года; аспиранты 22‒24 лет.; докторанты 24‒30 лет; преподаватели 30‒40, 40‒50, 50‒60, 60‒70 лет. В каждой группе было от 20 до 30 человек. Результаты самоконтроля сравнивались с данными из медицинских карт обследуемых.

Интеллектуальный анализ данных позволил установить системные связи и закономерности функционирования системы кровообращения. Динамика гетероструктур системы кровообращения зависит как от физиологических, так и функциональных факторов, связанных с воздействием внешних сил, таккак образ жизни, температура окружающей среды, атмосферное давление, влажность, психоэмоциональные нагрузки непосредственным образом влияют на работу системы кровообращения. Установлено, что активность солнца и геомагнитного поля земли существенно снижают работоспособность. Установлены влияние ЛОР-заболеваний на риски ССК, а также функциональная связь между состоянием системы кровообращения и днями весеннего – 21 марта, осеннего – 23 сентября равноденствий.

Результаты исследования. Обзор состояния проблемы выявил трудности диагностирования заболеваний системы кровообращения и малую эффективность технологий диспансеризации и скрининга работников образования. Интеллектуальный анализ предикторов сердечно-сосудистых катастроф позволил синтезировать комплексы предикторов ССК и приборов самоконтроля состояния системы кровообращения сотрудников университета. Создана методика самоконтроля предикторов ССК и цифровой концепт «Blood pressure and pulse metr-2015», обеспечивающие оценку синтезированных комплексов предикторов ССК. Инновационная методика самоконтроля комплексов предикторов ССК прошла апробацию, готова к применению и безусловно обеспечивает решение задач раннего диагностирования заболеваний системы кровообращения и снижения сердечно-сосудистых катастроф.

Выводы. Установлена необходимость периодического самоконтроля состояния сердечно-сосудистой системы по комплексам предикторов ССК для триады сердце-сосуды-кровь. Синтезирована эффективная методика и алгоритмы самоконтроля, обеспечивающие снижение ССК.

Библиографический список

- Широков Е.А. Кардиологические аспекты проблемы инсульта. http://www.celt.ru/artticles.

- Широков Е.А. Динамические предикторы сосудистых катастроф. http://www.celt.ru/artticles/art_287p html.

- Яхно Г.А. Агрегатное состояние и кооперативные реакции компонентов цельной крови: автореф. дисс. доктора биол. наук. – Тушино, Институт прикладной физики РАН, 2011. – 40 с.

- Устройство для определения вязкости крови. Патент РФ №110947 от 16.06.2011г.

- Сойко А.И., Гогин В.А., Клюшкин И.В., Каратаев Р.Н. Проверка современных аппаратов измерения артериального давления и частоты пульса // Казанский медицинский журнал. – 2006. ‒ №4. ‒ С. 316‒317.