Вопросам гендерного неравенства достаточно много внимания уделяется в исследованиях зарубежных авторов в отличии от России, где на основе сложившихся в Советском Союзе представлений о равенстве мужчин и женщин, считается, что законодательство достаточно обеспечивает равный доступ женщин к образованию, равное отношение на рынке труда. Поэтому гендерная сегрегация носит скрытый характер, создавая «стеклянные» стены и потолок в реализации карьерной стратегии.

В условиях структурных трансформаций в контексте перехода к экономике знаний вопросы гендера актуальны, в связи с тем, что сложившиеся в индустриальной экономике поло-ролевые стереотипы разделения труда в современных условиях требуют изменения, смещения «женских» и «мужских» отраслей профессиональной деятельности. Многофакторность гендерного равенства как явления определяет его зависимость не только от экономических и политических установок и тенденций, но от сложившихся социальных стереотипов, формируемых национальными, гео- и этно- экономическими аспектами.

Исторически сложившаяся в России отраслевая структура распределения женщин и мужчин по сферам экономической деятельности пришла в явное противоречие с динамично изменяющимися условиями жизни. Согласно статистике, женщины составляют значительную часть трудовых ресурсов, обладая при этом высоким уровнем образования, что предполагает их существенный вклад в развитие экономики. При этом реально существующие гендерные стереотипы оказывают влияние на положение женщин на рынке труда, сопровождаются снижением их социального и профессионального статуса.

Одной из «женских» отраслей в экономике на протяжении многих лет является образование – эта сфера характеризуется рядом привлекательных для женщин факторов – относительно свободной занятостью, постоянством и длительностью трудового отпуска, социальной защищенностью. Но и в этой сфере, согласно статистике наблюдаются характерные для рынка труда в целом явления горизонтальной и вертикальной сегрегации. Это требует от женщин в академической среде привлечения дополнительных ресурсов для сглаживания асимметрии, осуществления карьерных стратегий и получения адекватной отдачи от инвестиций в образование, что и определило интерес автора к проблеме гендерного равенства в академической среде – в сфере образования.

Анализируя общую статистику по уровням образования, следует отметить устойчивые стереотипы в гендерной структуре преподавательского состава – данные Мирового банка представлены в соответствии с градацией в МСКО (Табл.1).

Доля женщин в преподавательском составе по уровням образования, за период 2000 – 2012 гг., % [10]

| Страна |

МСКО0 – дошкольное образование |

МСКО1 – начальное образование |

МСКО2 – основное общее образование |

МСКО3 – среднее общее образование* |

МСКО4 – начальное профессиональное образование |

МСКО5В – среднее профессиональное образование |

МСКО5А – высшее образование |

| Китай |

94 – 97 |

51 – 58 |

45 – 50 |

41 – 49 |

39 |

41 – 50 |

45 |

|

35 – 48 |

|||||||

|

42 – 48 |

|||||||

| Финляндия |

97 |

72 – 79 |

71 – 72 |

56 – 59 |

… |

64 – 65 |

45 – 50 |

|

68 – 70 |

70 – 71 |

||||||

|

51 – 54 |

51 – 54 |

||||||

| Германия |

98 |

81 – 84 |

59 – 65 |

40 – 50 |

11 – 23 |

53 – 60 |

31 – 39 |

|

40 – 54 |

76 – 84 |

55 |

|||||

|

40 – 43 |

34 – 53 |

40 |

|||||

| Польша |

97 – 98 |

83 – 85 |

74 |

61 – 66 |

69 – 65 |

66 – 70 |

42 – 43 |

|

70 – 71 |

72 |

||||||

|

56 – 62 |

56 |

||||||

| Россия |

100 |

98 |

… |

… |

… |

80 – 81 |

56 |

|

83 – 84 |

|||||||

|

68 – 66 |

|||||||

| Швеция |

97 |

80 – 82 |

62 – 66 |

50 – 52 |

27 – 54 |

56 – 58 |

38 – 43 |

|

56 – 50 |

60 – 61 |

||||||

|

46 – 54 |

46 – 54 |

||||||

| США |

95 – 94 |

86 – 87 |

60 – 67 |

51 – 57 |

41 – 63 |

56 – 62 |

41 – 48 |

| Мир |

92 – 94 |

60 – 63 |

53 – 55 |

48 – 49 |

… |

52 |

38 – 42 |

*- данные представлены по трем позициям: – среднее общее образование в целом;

– среднее общее образование: общие программы;

– среднее общее образование: технические/профессиональные программы

Дошкольное образование традиционно «женский» уровень. Поскольку речь идет об экономических факторах – это низкооплачиваемые профессии воспитателя и няни, не требующие высшего образования.

Начальное образование уже допускает наличие доли мужчин – если по России это уровень 2 %, то средний мировой показатель 37 %, при этом в Китае – 42 %. Кроме того, следует отметить рост участия женщин на 3 – 4 % в каждой стране.

В основном общем образовании доля женщин – преподавателей растет – в среднем это 55 %, по странам показатель колеблется от 40 до 72 %.

Данные по среднему общему образованию представлены с выделением технических направлений подготовки, на которых доля преподавателей – мужчин ожидаемо выше. В системе высшего образования доля женщин колеблется от 30 до 56 % (Россия).

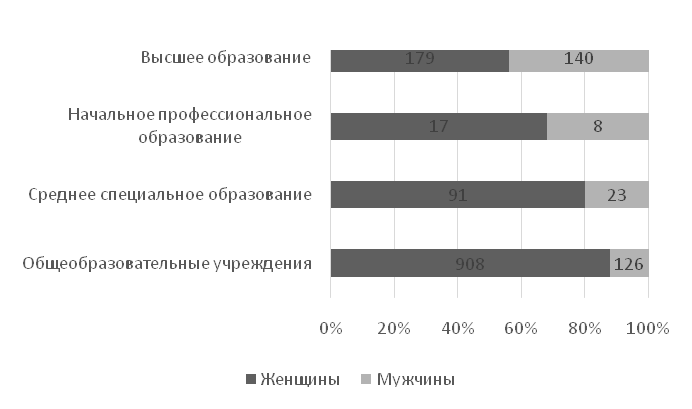

Детализируя статистику по России проанализируем гендерный состав преподавательского состава в образовательных учреждений различных уровней – рис. 1.

Рис. 1 – Преподаватели образовательных учреждений по видам учреждений на начало 2011/2012 учебного года [5]

Доля женщин среди преподавателей учебных заведений изменяется от 88 % в общеобразовательных до 56 % в высших учебных заведениях. Соотношение мужчин и женщин в управленческой пирамиде по разным уровням образования также различное. В общеобразовательных учреждениях разрыв незначительный – если среди учителей и заместителей директора женщин 88 %, то среди директоров 75 % (разрыв 13 %). По среднему и начальному профессиональному образованию данных нет, а в вузах ситуация кардинально меняется.

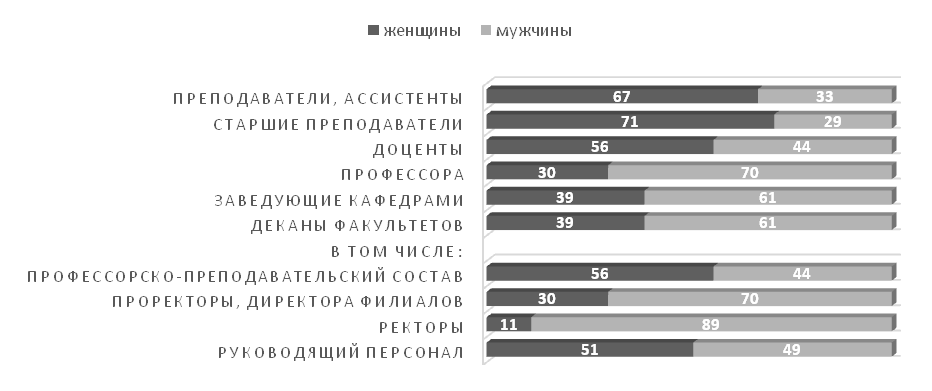

Не смотря на значительную долю женщин в составе ППС вузов, структура должностей явно свидетельствует о наличии гендерной асимметрии – по данным Федеральной службы государственной статистики 67 % женщин и только 33 % мужчин замещают должность ассистента и старшего преподавателя, женщин-доцентов в составе вуза 56 % и мужчин – 44 %, женщин в должности профессора – 30 %, тогда как мужчин – 70% (рис. 2). Еще больше разрыв в сфере руководящих должностей – ректоров – женщин всего 11 %, проректоров – 30 %.

Рис. 2. Персонал образовательных учреждений высшего образования на начало 2011/2012 учебного года [5]

Несмотря на высокую долю женщин среди младшего и среднего звена научно-педагогических работников, при подъеме по восходящей лестнице профессиональной мобильности их количество сокращается, причем на каждой ступени – около 14 % при переходе к должности доцента, и еще 14 % при переходе на следующую ступень – профессора.

Переход обусловлен получением научной степени кандидата и далее доктора наук, что осложнено не только конкуренцией с мужчинами – учеными (эффект Матильды) [2], но и объективно существующими сложностями, связанностями с ролью женщины в семье и с семейными обязанностями, воспитанием детей. Согласно международным исследованиям, оптимальное функционирование научно-педагогической деятельности достигается при условии полноценного симметричного участия женщин на всех уровнях управления образовательным учреждением.

Данные свидетельствуют о том, что несмотря на достаточно быструю феминизацию системы образования в целом и высшего образования в частности не снижает гендерную асимметрию – необходимость сочетать функцию «хранительницы домашнего очага» и желание и необходимость реализовать себя в профессиональной сфере в совокупности с существующими гендерными стереотипами определяют выстраивание «стеклянных стен и потолков» для женщин. Исследователи, проводившие интервью с женщинами – учеными и преподавателями вузов [6, 9] отмечают, что если женщина стремится к реализации себя в публичной сфере, то приватная сфера терпит ущерб. Об этом говорит увеличение доли одиноких и разведенных женщин, а также уменьшение количества детей в семье, по мере повышения научного статуса и профессиональной ролевой позиции.

Сложившаяся ситуация имеет исторические корни – согласно статистическим сборникам в 1874 году женщины не были представлены в университетах и фигурировали только в среднем уровне образования – гимназиях и училищах, при том, что первый институт для женщин был учрежден на 100 лет раньше – в 1764 году. В 1874 году в гимназиях и училищах обучалось 17400 женщин, что в 2 раза меньше обучающихся – мужчин [7].

В Советском Союзе доступ женщин у образованию основывался на равных принципах с мужчинами, ситуация менялась, но в 1939 году на 1000 женщин всего 4,1 имели высшее образование, 6,7 – среднее специальное. К 1959 году ситуация изменилась, на 1000 женщин приходилось 8,9 с высшим образованием и 7,3 со средним специальным [4]. При этом рассматривая состав занятых в сфере образования следует отметить рост женщин – научных работников и преподавателей вузов на 7 % (с 31 % до 38 %) с 1939 оп 1959 год, учителей на 16 % (с 54 % до 70 %).

В дальнейшем доля женщин в науке и образовании значительно выросла к 1970 году достигнув уровня в 50,9 % в профессиональных образовательных учреждениях и 78,2 % в общеобразовательных, после чего стабилизировалась и остается на достигнутом уровне с колебаниями 1-2 % [8].

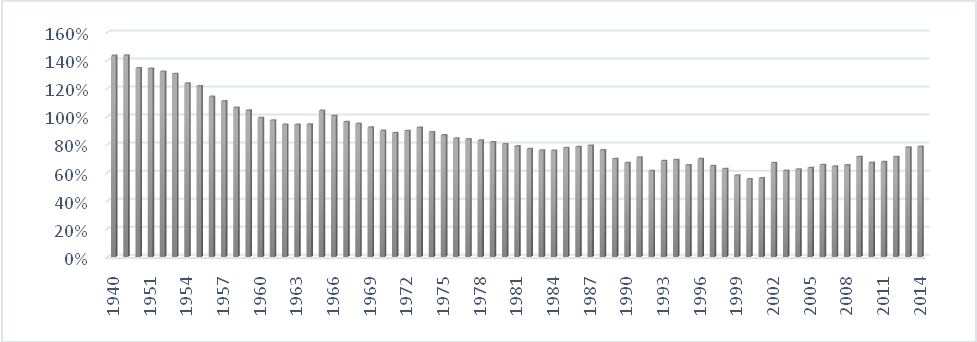

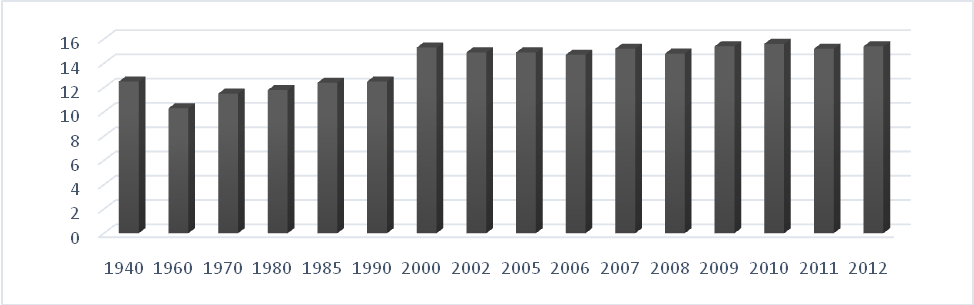

Положительные тенденции, тем не менее, не изменили общую для рынка труда закономерность – концентрацию женщин на исполнительских уровнях и статусно-ролевых позициях системы образования, где заработная плата существенно ниже. Это проявилось также в период реформирования экономики, когда в связи со снижением уровня заработной платы и резким сокращением финансирования из науки и высшего образования уходили прежде всего молодые мужчины. Женщины как более консервативные оставались на рабочих местах даже в условиях существенного снижения оплаты труда (рис. 3, 4) – сопоставление диаграмм явно показывает рост доли женщин в образовании на уровне снижения отношения заработной платы в образовании к заработной плате в промышленности.

Рис. 3 – отношение заработной платы в образовании к заработной плате в промышленности [12].

Доля мужчин, занятых в сфере образования при этом оставалась практически неизменной – в среднем 3,5 % (изменение в десятых долях процента 3,3 – 3,6 %).

Рис. 4 – Доля женщин, занятых в образовании в общем количестве занятых женщин [12].

В соответствии с реализуемой политикой внедрения отраслевых систем оплаты труда и вектора увеличения заработной платы преподавателей с целью достичь двукратного превышения над средней заработной платой в регионе было достигнуто практически равенство оплаты труда мужчин и женщин в образовании (табл. 2), что позволяет говорить о возможности достижения гендерного равенства в образовании в целом.

Таблица 2. Данные о заработной плате (по результатам выборочных обследований организаций за октябрь; в процентах) [13]

|

2005 |

2007 |

2009 |

2011 |

2013 |

|

|

Отношение заработной платы женщин к заработной плате мужчин в образовании |

87,1 | 89,3 | 86,3 | 89,0 | 99,0 |

|

Отношение заработной платы в образовании к средней заработной плате в экономике |

63,5 |

64,6 |

71,3 |

67,6 |

78,7 |

Следует отметить, что это усредненный показатель, нивелирующий неравенство в структуре занимаемых должностей, что особенно проявляется в высшей школе (рис. 2). Нерешенной проблемой остается преодоление «стеклянного потолка» и «эффекта Матильды».

Исследователи в области социологии, проводящие интервью с преподавателями вуза выявляют существенные гендерные различия в отношении преподавателей вузов к профессии, возможностям мужчин и женщин в реализации своего творческого потенциала, возможности совмещать профессиональные и семейные обязанности [3, 14]. Среди выявленных характеристик отметим, что не только 52 % женщин – преподавателей, но и 40 % мужчин считают, что мужчины имеют больше прав и возможностей в трудовой сфере; для женщин основным приоритетом в выборе профессии преподавателя является (и вполне обоснованно) гибкий график работы, позволяющий реализовать семейные обязанности – 66,3 % респондентов – женщин, а мужчины – возможность заниматься любимым делом – 53,8 %. 49,5 % женщин и 36,5 % мужчин согласны с утверждением, что рождение детей предполагает окончание научной карьеры женщины.

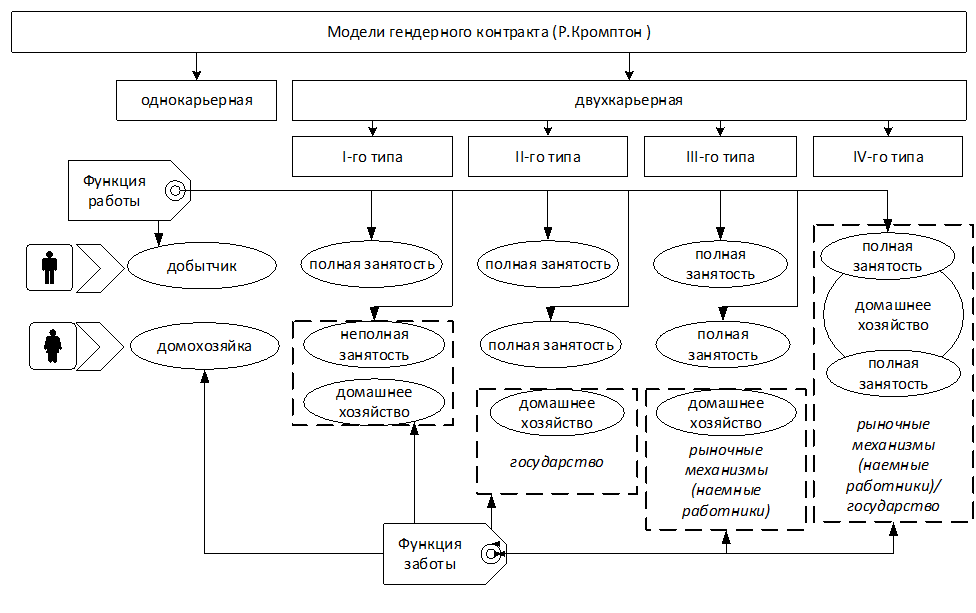

Здесь следует обратиться к возможным моделям гендерного контракта – как структурированным формам взаимодействия полов при реализации функций в обществе. Р Кромптон [1] представила 5 основных моделей (рис. 5), среди которых наиболее предпочтительная для женщины, безусловно IV-того типа – позволяющая поровну разделить функцию заботы с мужем, что обеспечит женщине реализовать доступ к полноценной профессиональной деятельности в сфере образования и повышению квалификационного уровня в научной среде.

В выстраивании эффективного гендерного контракта важная роль отводится также государству, призванному обеспечивать ряд функций заботы о женщине, детях, социальной поддержки в рамках воспроизводства населения, что требует соблюдения законодательно определенных норм, обеспечения детей дошкольными образовательными учреждениями, социальными выплатами.

Рис. 5. Модели гендерного контракта

В современных условиях рынок труда и занятости женщин характеризуется рядом социальных возможностей на фоне исторически сложившихся стереотипов. «Феминизация» ряда отраслей является следствием политики официального равенства в совокупности с негласным подавлением женского творческого и интеллектуального потенциала, что явно проявляется в образовании особенно в вузовской, университетской среде.

Сложившаяся ситуация в России, приоритетное внимание к гендерным проблемам в мире, реализация Целей развития тысячелетия определяют важную задачу формирования гендерной политики государства по установлению адекватного гендерного порядка, позволяющего эффективно использовать высокий образовательный и интеллектуальный потенциал женщин, представляющих более половины всех трудовых ресурсов. И первоначально следует уделить внимание «женским» отраслям, в которых наблюдается высокая концентрация человеческого капитала, который может принести значительную отдачу на вложенные инвестиции в его воспроизводство.

Библиографический список

- Cromptom R. Discussion and Conclusions // Restructuring Gender Relations and Employment. The Decline of the Male Breadwinner / Ed. by R. Crompton. Oxford and NY: Oxford University Press. 1999.

- Rossiter Margaret W. (1993), The Matthew / Matilda Effect in Science, Social Studies of Science (London: Sage publ.) DOI: 10.1177/030631293002004

- Дадаева Т.М. Социально-профессиональный статус преподавателя: гендерный аспект // Интеграция образования, 2013. № 3.

- Женщины и дети в СССР (стат.сборник) / Госстатиздат ЦСУ СССР, Москва, 1963.

- Женщины и мужчины России. 2012: Стат.сб./ Росстат – М., 2012.

- Каримова Ж.К. Социальные практики женщин-математиков Франции и Казахстана: гендерная асимметрия в научно-образовательном пространстве // Диссертация на соискание ученой степени доктора философии (PhD) по специальности социология республика Казахстан, Алматы, 2011.

- Ливрон де В.В. Статистическое обозрение Российской Империи / С.Петербург, печатано в типографии товарищества «Общественная польза», 1874.

- Народное образование и культура в СССР (стат. сб.) / Москва, «Финансы и статистика», 1989.

- Остапенко А.Б. Статусно-ролевые позиции преподавателей вузов как проявление гендерной асимметрии профессиональной деятельности (на примере г. Хабаровска // Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата социологических наук, Хабаровск, 2011.

- Официальный сайт Всемирного банка http://databank.worldbank.org/Data/Views/VariableSelection/SelectVariables.aspx?source=Education-Statistics:-core-indicators#s_t

- Труд в СССР (Стат. сб.) / Москва – «Финансы и статистика», 1988.

- Труд и занятость в России.: Стат.сб. / Росстат - M., 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013.

- Федеральная служба государственной статистики // http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/

- Фофанова К.В., Михайлова Н.Н. Гендер в контексте профессионального поведения и повседневных практик преподавателей высшей школы // Вестник ТГЭУ, 2009. № 2.