Определение показателей функциональных резервов растущего организма – составная часть характеристики физического развития (ФР) и обязательный критерий комплексной оценки здоровья детей и подростков [1]. Чекалова Н.Г. и др. (2010) характеризуют функциональные резервы организма детей и подростков в виде совокупности показателей физиологических функций, определяющих процессы созревания и характеризующих уровень активности функциональных систем организма с учетом особенностей жизнедеятельности и состояния работоспособности. При изучении функциональных резервов во взаимосвязи с работоспособностью, их следует определять как совокупность функций и качеств организма, несущих наибольшую нагрузку для обеспечения жизнедеятельности ребенка. Поэтому определение физического здоровья индивида проводится по данным реактивности физиологической системы организма с использованием различных физических нагрузок – функциональных проб, и составляющих, таким образом, функциональные резервы организма [2,3,4].

Физиометрические показатели информативно характеризуют функциональные резервы организма: при равных условиях они будет лучше у того ребенка, у которого их величины выше, указывая таким образом на хороший уровень физической дееспособности относительно сверстников [5,6].

Материалы и методы. В ходе исследования провели скрининг диагностику уровня функциональных резервов (УФР) 964 сельских школьников (СШ) Нижегородской области по двум информативным пробам (Штанге и Генчи), полученные результаты сравнили с результатами измерений 1967/68 гг. [7,8]. Для оценки качества кислородного обеспечения организма и рецепиентности мышечной ткани изучили показатели экскурсии грудной клетки, жизненного (ЖЕЛ/МТ – жизненная емкость легких/масса тела) и силового индексов (ДПК/МТ – динамометрия правой кисти/масса тела) [9,10].

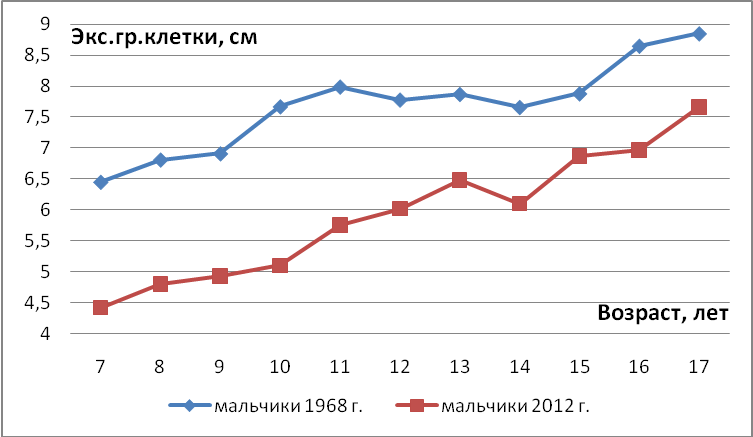

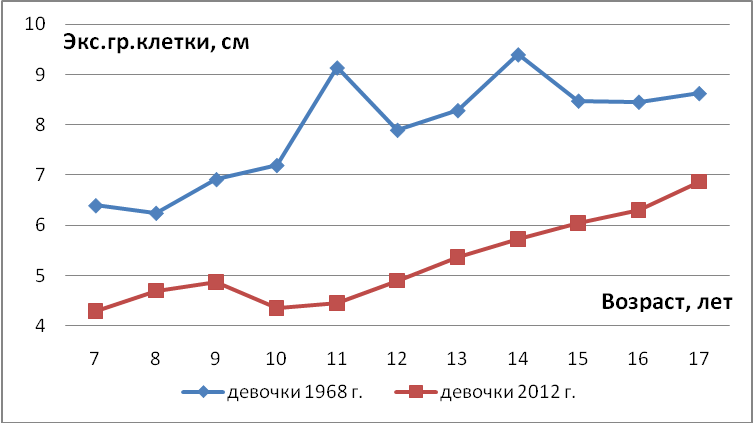

Результаты исследования и их обсуждение. Экскурсия грудной клетки у СШ характеризуется статистически значимым снижением ее показателей за прошедшие 45 лет во всех возрастно-половых группах (рис.1; 2) при сохранении гендерных различий у 10-11, 13 и 15-летних школьников с преобладанием наибольших значений (на 0,42-1,74 см) у девочек 1968 года в возрасте 11, 13-15-лет (р<0,05). Среди современных детей и подростков показатели экскурсии грудной клетки наоборот выше у мальчиков 10-13 лет и юношей 15-17 лет на 0,67-1,56 см (р<0,05), в отличие от своих сверстниц.

Примечание: во всех возрастных группах различия между мальчиками статистически достоверны, р<0,001

Рис.1. Динамика экскурсии грудной клетки сельских мальчиков с 1968 г. по 2012 г.

Примечание: во всех возрастных группах различия между девочками статистически достоверны, р<0,001

Рис.2. Динамика экскурсии грудной клетки сельских девочек с 1968 г. по 2012 г.

Исследовали жизненный индекс, характеризующий мощность аппарата внешнего дыхания, и силовой индекс, определяющий степень развития мышечной силы кисти в соотношении с массой тела. Индексы свидетельствуют о способности растущего организма адаптироваться к данным условиям существования и реализовать программу развития [5,9,10].

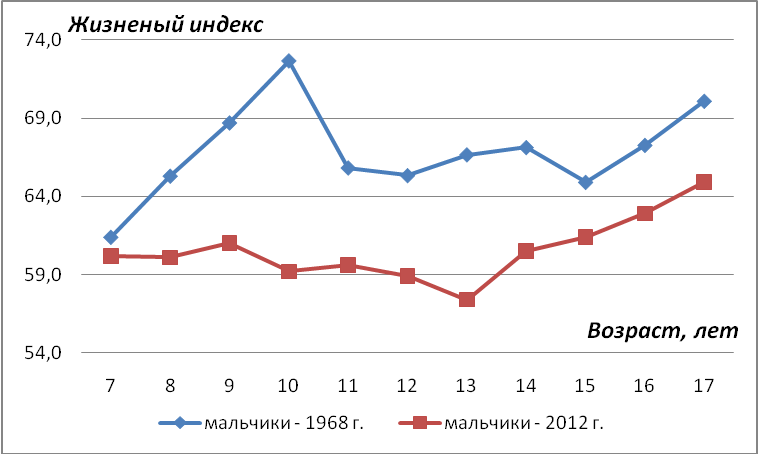

Жизненный индекс современных сельских мальчиков, в отличие от такового 1968 года, имеет меньшие значения на протяжении всего периода школьного возраста, кроме детей 7 лет (рис.3).

Примечание: во всех возрастных группах (кроме 7 лет) различия между мальчиками статистически достоверны, р<0,05,

Рис.3. Динамика показателей жизненного индекса сельских мальчиков с 1968 г. по 2012 г.

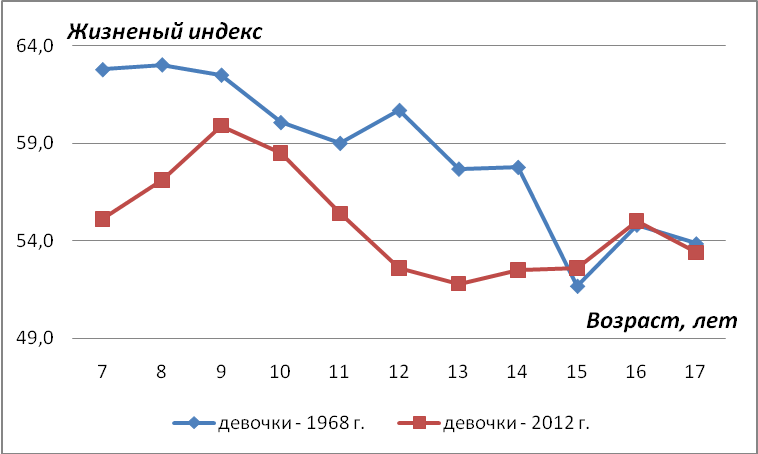

У девочек существенные изменения произошли в возрасте 7-13 лет в направлении снижения, у девушек 15-17-лет потенциал респираторной системы относительно сверстниц прошлого столетия практически не изменился (рис.4).

Примечание: во всех возрастных группах (кроме 10, 15-17 лет) различия между девочками статистически достоверны, р<0,05

Рис.4. Динамика показателей жизненного индекса сельских девочек с 1968 г. по 2012 г.

Таблица 1. Нормативы жизненного индекса (ЖЕЛ/МТ, мл/кг) у сельских мальчиков

|

возраст, лет |

Стат. показатели: |

Центили: |

||||||||

|

min-max |

M |

±s |

С5 | С10 | С25 | С50 | С75 | С90 | С95 | |

|

7 |

32,1-87,6 |

60,2 |

12,07 |

42,5 |

46,3 |

52,1 |

59,3 |

67,8 |

73,3 |

79,1 |

|

8 |

32,7-94,7 |

60,1 |

12,97 |

39,0 |

44,9 |

50,9 |

59,6 |

66,9 |

77,0 |

86,2 |

|

9 |

31,8-86,1 |

61,0 |

12,94 |

39,5 |

46,9 |

52,6 |

60,9 |

68,2 |

76,1 |

83,3 |

|

10 |

32,5-95,5 |

59,2 |

12,36 |

40,6 |

42,5 |

51,1 |

58,8 |

68,2 |

73,8 |

81,3 |

|

11 |

28,6-99,4 |

59,6 |

13,89 |

36,0 |

42,0 |

49,6 |

58,5 |

69,9 |

77,0 |

82,1 |

|

12 |

29,9-98,3 |

58,9 |

12,41 |

37,8 |

42,8 |

50,5 |

58,6 |

66,6 |

74,8 |

79,3 |

|

13 |

30,6-92,7 |

57,4 |

12,28 |

35,3 |

40,9 |

49,4 |

57,6 |

65,8 |

71,7 |

78,6 |

|

14 |

34,6-97,7 |

60,5 |

10,72 |

40,5 |

45,4 |

53,6 |

60,8 |

67,5 |

72,3 |

78,0 |

|

15 |

32,0-87,7 |

61,4 |

9,94 |

47,4 |

49,4 |

54,2 |

61,8 |

67,9 |

72,8 |

78,9 |

|

16 |

35,9-86,3 |

62,9 |

10,63 |

46,0 |

48,6 |

56,7 |

63,0 |

69,5 |

77,1 |

81,1 |

|

17 |

32,8-93,1 |

64,9 |

9,65 |

49,8 |

52,8 |

58,9 |

65,0 |

71,0 |

76,7 |

79,4 |

У мальчиков отметили возрастное увеличение показателей жизненного индекса (60,2-64,9 мл/кг) со снижением его значений в период пубертата (в 12-13 лет до 57,4 мл/кг) (табл.1).

Выявленные изменения можно объяснить гетерохронностью онтогенетического развития, когда изменение функциональных возможностей систем не успевает за темпом их роста.

У девочек младшего школьного возраста происходит поступательное увеличение жизненного индекса (55,1-59,6 мл/кг), а с началом интенсивных ростовых процессов наблюдается его незначительное снижение (до 51,8 мл/кг), характеризуя изменение функциональных возможностей девочек в пределах стабильного распределения (табл.2).

Таблица 2. Нормативы жизненного индекса (ЖЕЛ/МТ, мл/кг) у сельских девочек

|

Возраст, лет |

Стат. показатели: |

Центили: |

||||||||

|

min-max |

M |

±s |

С5 | С10 | С25 | С50 | С75 | С90 | С95 | |

|

7 |

23,5-91,4 |

55,1 |

12,51 |

36,3 |

40,4 |

45,9 |

54,3 |

63,6 |

71,4 |

88,9 |

|

8 |

22,8-82,6 |

57,1 |

13,19 |

38,3 |

42,6 |

47,9 |

55,4 |

65,4 |

73,3 |

80,7 |

|

9 |

28,1-80,4 |

59,6 |

12,98 |

38,9 |

42,5 |

50,7 |

59,0 |

66,8 |

76,0 |

82,2 |

|

10 |

25,4-79,6 |

58,5 |

11,16 |

40,2 |

44,7 |

50,0 |

58,3 |

66,1 |

71,8 |

80,2 |

|

11 |

23,9-83,0 |

55,4 |

13,02 |

35,8 |

39,5 |

46,1 |

56,3 |

63,0 |

72,0 |

77,8 |

|

12 |

22,2-81,9 |

52,6 |

11,75 |

33,0 |

37,8 |

44,1 |

52,1 |

61,6 |

68,3 |

71,1 |

|

13 |

22,1-88,9 |

51,8 |

11,64 |

33,5 |

38,1 |

44,9 |

51,6 |

58,1 |

65,7 |

74,9 |

|

14 |

29,4-78,8 |

52,5 |

10,15 |

36,4 |

40,0 |

45,9 |

53,7 |

58,6 |

65,3 |

68,0 |

|

15 |

26,5-88,8 |

52,6 |

9,94 |

35,6 |

40,1 |

45,7 |

53,9 |

58,7 |

64,8 |

67,9 |

|

16 |

27,5-84,6 |

55,0 |

10,26 |

36,5 |

41,9 |

48,6 |

54,7 |

61,6 |

68,6 |

74,2 |

|

17 |

29,0-82,1 |

53,4 |

9,95 |

35,9 |

40,5 |

46,7 |

54,6 |

59,9 |

64,7 |

68,9 |

Размах минимальных и максимальных значений жизненного индекса у мальчиков составляет от 28,6 до 99,4 мл/кг, а у девочек – от 22,1 до 91,4 мл/кг. Средние значения у лиц мужского пола преобладают (57,4-64,9 мл/кг) над таковыми у противоположного пола (51,8-59,6 мл/кг), р<0,05.

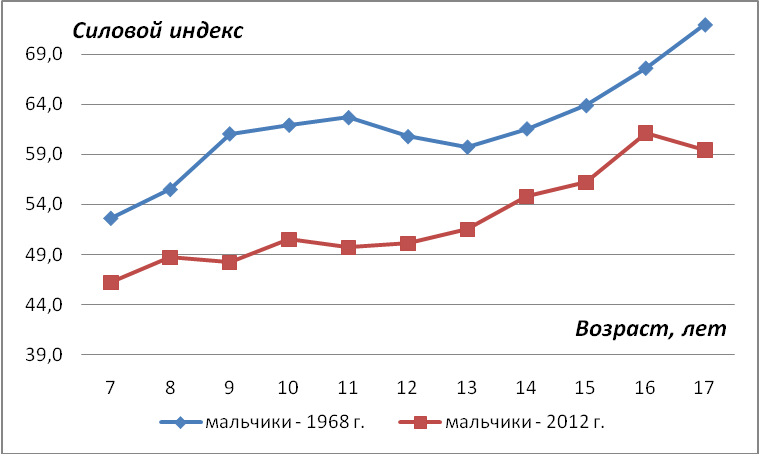

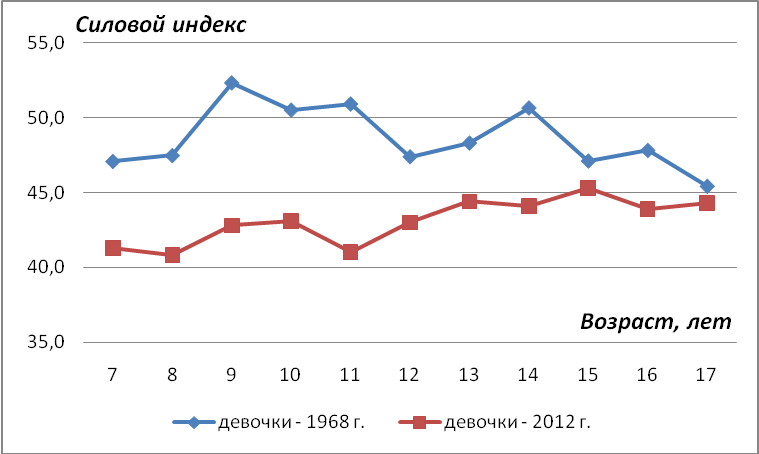

Силовой индекс в возрастном аспекте имеет поступательный рост, при этом более интенсивно обозначенный среди мальчиков (46,2-59,4 кг/кг), характеризуя равномерное наращивание у них функциональных резервов (табл.3). У девочек возрастное изменение силового индекса определено в пределах 41,3-44,3 кг/кг (табл.4).

Распределение центильных оценок показателей жизненного и силового индексов имеет тенденцию левостороннего смещения (табл.1-4), указывая, таким образом, на преобладание заниженных значений, как среди мальчиков, так и среди девочек.

Таблица 3. Нормативы силового индекса (ДПК/МТх100, кг/кг) у сельских мальчиков

|

Возраст, лет |

Стат. показатели: |

Центили: |

|||||||||

|

min-max |

M |

±s |

С5 | С10 | С25 | С50 | С75 | С90 | С95 | ||

|

7 |

17,1-94,2 |

46,2 |

13,35 |

29,4 |

30,7 |

37,0 |

45,2 |

52,8 |

61,5 |

68,2 |

|

|

8 |

21,9-95,2 |

48,7 |

12,68 |

28,5 |

31,7 |

41,1 |

48,8 |

55,6 |

65,4 |

69,3 |

|

|

9 |

18,5-81,3 |

48,2 |

12,61 |

28,5 |

32,8 |

39,3 |

46,8 |

56,5 |

66,8 |

71,4 |

|

|

10 |

25,8-99,3 |

50,5 |

11,96 |

32,9 |

35,8 |

40,9 |

49,5 |

57,8 |

65,3 |

71,7 |

|

|

11 |

23,9-85,1 |

49,7 |

12,85 |

28,4 |

33,3 |

40,7 |

50,4 |

58,5 |

65,9 |

71,0 |

|

|

12 |

19,9-81,9 |

50,1 |

11,50 |

29,4 |

35,6 |

44,3 |

49,7 |

56,7 |

65,3 |

68,6 |

|

|

13 |

18,9-84,3 |

51,5 |

13,34 |

28,4 |

32,6 |

43,6 |

52,3 |

60,4 |

68,3 |

72,2 |

|

|

14 |

21,8-85,9 |

54,8 |

11,41 |

34,4 |

41,1 |

48,8 |

53,9 |

62,3 |

68,9 |

74,2 |

|

|

15 |

20,1-80,1 |

56,2 |

12,26 |

37,0 |

42,0 |

48,3 |

56,3 |

62,8 |

73,5 |

75,2 |

|

|

16 |

23,3-88,1 |

61,1 |

12,78 |

39,6 |

43,3 |

53,5 |

62,5 |

68,8 |

79,7 |

82,1 |

|

|

17 |

29,7-87,7 |

59,4 |

11,98 |

38,6 |

44,4 |

52,3 |

59,9 |

66,9 |

74,2 |

79,3 |

|

Шкала минимальных и максимальных значений силового индекса у мальчиков составляет от 17,1 до 99,3, а у девочек – в пределах 13,9-87,6. Средние значения силового индекса у лиц мужского пола (46,2-61,1) преобладают над таковыми у противоположного пола (40,8-45,3), р<0,05.

|

Возраст, лет |

Стат. показатели: |

Центили: |

|||||||||

|

min-max |

M |

±s |

С5 | С10 | С25 | С50 | С75 | С90 | С95 | ||

|

7 |

16,7-82,9 |

41,3 |

13,37 |

22,3 |

25,5 |

32,4 |

40,0 |

48,5 |

57,8 |

64,6 |

|

|

8 |

20,2-72,8 |

40,8 |

11,71 |

25,0 |

28,0 |

32,6 |

38,6 |

47,8 |

58,1 |

63,0 |

|

|

9 |

18,4-79,0 |

42,8 |

12,11 |

24,0 |

28,5 |

34,3 |

42,0 |

48,9 |

59,3 |

64,9 |

|

|

10 |

18,5-72,4 |

43,1 |

11,09 |

25,6 |

28,5 |

35,3 |

42,9 |

51,1 |

59,2 |

62,1 |

|

|

11 |

14,0-87,6 |

41,0 |

12,14 |

23,2 |

26,5 |

32,1 |

39,0 |

48,6 |

56,6 |

62,7 |

|

|

12 |

14,3-85,9 |

43,0 |

10,57 |

24,9 |

29,7 |

37,0 |

43,2 |

50,7 |

56,0 |

60,1 |

|

|

13 |

13,9-76,1 |

44,4 |

12,94 |

19,7 |

26,9 |

36,7 |

45,1 |

54,0 |

60,3 |

63,0 |

|

|

14 |

14,8-73,2 |

44,1 |

10,98 |

23,2 |

28,6 |

37,4 |

44,7 |

52,1 |

57,8 |

60,1 |

|

|

15 |

17,1-76,4 |

45,3 |

11,56 |

25,2 |

31,1 |

37,1 |

45,5 |

54,0 |

59,1 |

63,1 |

|

|

16 |

16,7-81,3 |

43,9 |

11,00 |

27,0 |

29,6 |

35,6 |

43,7 |

51,1 |

58,6 |

62,7 |

|

|

17 |

14,1-74,9 |

44,3 |

10,86 |

28,9 |

32,5 |

36,6 |

42,7 |

51,6 |

59,8 |

64,0 |

|

Таблица 4. Нормативы силового индекса (ДПК/МТх100, кг/кг) у сельских девочек

Максимальное значение силового индекса у юношей определено в 16 лет – 61,1, а у девушек – в 15 лет, равное 45,3.

Сравнение значений силового индекса у школьников1968 г. и2012 г. показало его снижение у современных детей и подростков, более значимое в младшем и среднем школьном возрасте (рис.5; 6).

Примечание: во всех возрастных группах различия между мальчиками статистически достоверны, р<0,05,

Рис.5. Динамика силового индекса сельских мальчиков с 1968 г. по 2012 г.

Примечание: во всех возрастных группах (кроме 17 лет) различия между девочками статистически достоверны, р<0,05,

Рис.6. Динамика силового индекса сельских девочек с 1968 г. по 2012 г.

Результаты ранее проведенных нами исследований выявили, что морфофункциональный статус современных детей характеризуется разнонаправленными изменениями ЖЕЛ и ДПК на фоне значительных темпов прибавки МТ, что в общем итоге привело к снижению значений жизненного и силового индексов, являющихся критериями качества функциональных резервов детского организма. У девушек 15-17 лет изменения слабо выражены.

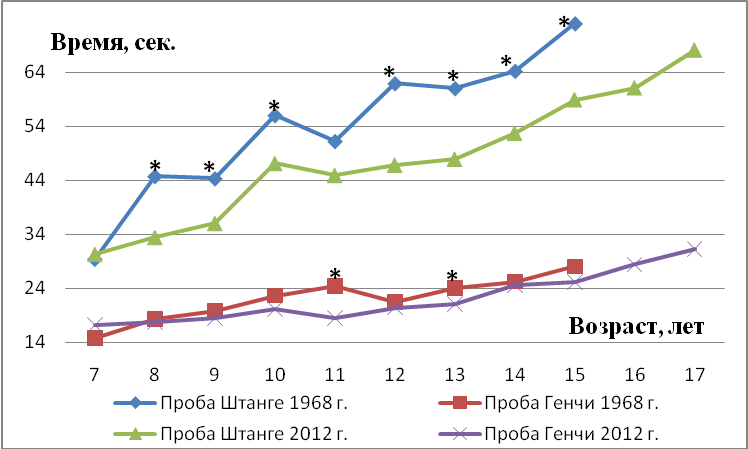

Для суждения о кислородном обеспечении организма проведены функциональные пробы на задержку дыхания – функциональная нагрузка с задержкой дыхания после вдоха (проба Штанге) и после выдоха (проба Генчи).

Различия в показателях пробы Штанге у детей 7-15 лет, обследованных в 1968 и 2012 годах указывают на статистически значимое снижение устойчивости современных школьников к гипоксии, р<0,05 (кроме школьников 7 и 11 лет). Значения пробы у мальчиков снизились в пределах 8,3-15,1 сек, р<0,05 (рис.7).

ПРИМЕЧАНИЕ: * – различия между мальчиками достоверны для р<0,05

Рис.7. Показатели проб Штанге и Генчи сельских мальчиков 1968 г. и 2012 г.

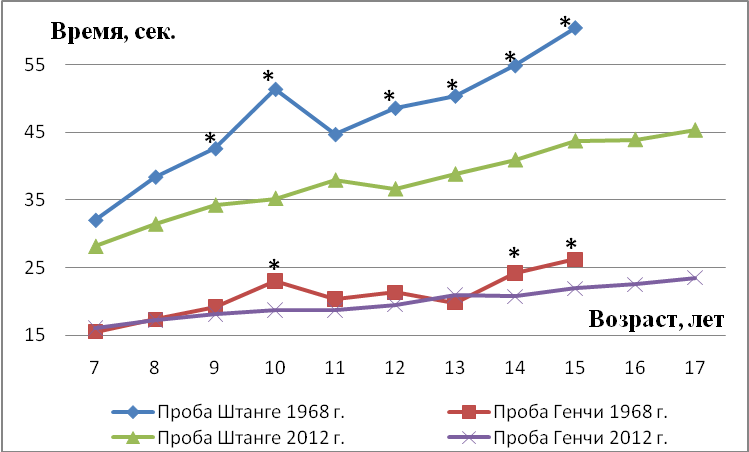

Графическое изображение результатов пробы Генчи показывает незначительное их изменение у школьников2012 г. (рис.7; рис.8). Статистически достоверное снижение выявлено только у мальчиков 11,13 лет (на 2,9-5,9 сек) и у девочек 10,14-15 лет (на 3,5-4,3 сек), р<0,05.

У девочек за период с1968 г. по2012 г. также выявлено снижение показателей пробы Штанге в возрастных группах 9-10 и 12-15 лет на 7,0-16,8 сек. (рис.8).

ПРИМЕЧАНИЕ: * – различия между девочками достоверны для р<0,05

Рис.8. Показатели проб Штанге и Генчи сельских девочек 1968 г. и 2012 г.

Возрастное наращивание функциональных возможностей, в соответствии с характеристикой дыхательных проб, происходит неравномерно: значения пробы Штанге с возрастом (7-17 лет) увеличиваются почти в 2 раза, свидетельствуя о возрастании функциональных возможностей респираторной системы организма сельских школьников. Увеличение значений показателей пробы Генчи за период школьного обучения происходит в 1,5 раза, указывая на рост устойчивости организма современных школьников к гипоксии.

Таким образом, проведенный анализ результатов функциональных параметров показал, что современные школьники, в отличие от сверстников 70-х годов прошлого столетия, имеют более низкие значения показателей функциональных возможностей, обусловленные снижением результатов пробы Штанге, жизненного и силового индексов, при этом показатели пробы Генчи снизились незначительно.

Выявленные изменения показателей функциональных резервов произошли на фоне значительного увеличения тотальных параметров тела и эпизодически разнонаправленного изменения жизненной емкости легких и динамометрии, что, возможно, привело к получению сниженных значений изучаемых индексов и проб.

По полученным в ходе исследования материалам разработаны и представлены нормативы для определения функциональных резервов сельских школьников по показателям жизненного и силового индексов, а также по результатам проб Штанге и Генчи.

Библиографический список

- Приказ МЗ РФ № 621 от 30.12.2003 «О комплексной оценке состояния здоровья детей». URL: http://www.worklib.ru/ Дата обращения: 04.11.2012.

- Функциональные резервы организма детей и подростков. Методы исследования и оценки: учебное пособие / Н.Г. Чекалова [и др.]. - Н.Новгород: Издательство НижГМА, 2010. – 164 с.

- Димитриев Д.А., Карпенко Ю.Д. Современные проблемы изучения физиологии развития организма // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки. 2011. № 2. С. 26-31.

- Шайхелисламова М.В., Ситдиков Ф.Г., Зефиров Т.Л. Нервные и гормональные механизмы регуляции мышечной деятельности школьников. – Казань: Отечество, 2012. – 202с.

- Балыкин М.В., Зайнеева Р.Ш., Каманина Т.В., Платонов А.С. Влияние гипоксической тренировки на кислородтранспортную функцию крови у лиц первого и второго зрелого возраста // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология. 2013. № 29. С. 18-28

- Островский М.А., Зефиров А.Л., Нигматуллина Р.Р. Избранные лекции по современной физиологии // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – 2009. – Т. 95. № 6. – С. 667-669.

- Физическое развитие и некоторые функциональные показатели сердечно-сосудистой системы у сельских школьников: методические указания. – Горький: издательство «Правда», 1971. – 46 с.

- Методы исследования и оценки функциональных резервов организма детей и подростков: методические указания / Н.Г. Чекалова [и др.]. - Н.Новгород: Издательство НижГМА, 2009. – 88 с.

- Апанасенко, Г.Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Г.Л.Апанасенко. – СПб.: «Петрополис», 1992. – 123 с.

- Оценка физического развития детей, подростков и студентов. – URL: http://www.health-control.ru. Дата обращения:13.05.2014.