В процессе электролитического получения алюминия электролит представляет собой сложный многокомпонентный расплав солей с неоднозначным влиянием концентрации определенного компонента на температуру плавления всей системы. Температуру кристаллизации электролита считают в технологических целях как температуру при максимальном тепловом эффекте с наибольшим количеством одновременно кристаллизующихся компонентов [1, с. 136-141]. При этом на бортах шахты электролизера образуется гарнисаж в области электролита и настыль в области расплавленного металла [2, с. 104-109].

Толщина гарнисажа определяется температурой кристаллизации электролита, и, таким образом, зависит от его состава. Изучение процесса кристаллизации, нахождение температуры образования гарнисажа актуально, поскольку потери тепла напрямую определяют затраты электроэнергии на производство первичного алюминия и соответственно, себестоимость металла [3, с. 54-56].

Изучалась температура плавления и кристаллизации образца промышленного электролита алюминиевого электролизера с криолитовым отношением 2.62, содержащего по массе 5.81% CaF2 и 1.42% MgF2.

В экспериментах применялся метод изучения кристаллизации расплава электролита – SHTT (Single Hot Thermocouple Technique). Этот метод широко развивался в Японии, и сейчас также получил развитие в Германии в Институте технологии чугуна и стали Фрайбергской горной академии. SHTT (метод одной нагреваемой термопары) используется для исследования процесса кристаллизации при изотермическом охлаждении материала, позволяет вести наблюдение и видеозапись плавления и затвердевания материала, а также изменение состояния прозрачного образца при нагревании и охлаждении при одновременном измерении температуры в месте спайки металлов термоэлемента (платинородиевый, тип Б). Для возможности измерения температуры термоэлемент нагревается отфильтрованным переменным током.

Работа установки. В воздухонепроницаемый корпус установлены два фланца для вакуумирования, там же располагаются два термоэлемента и дополнительное отопление. Левый термоэлемент подвижный и его положение регулируется с левой стороны. Охлаждение термоэлементов осуществляется медными трубками, в них же находятся провода для электропитания термопар. Пульт управления и источник питания двух термопар связан с системой обработки данных и компьютером, который регулирует нагрев термоэлементов и измеряет температуру. Поведение капли анализируемого вещества наблюдается видеокамерой с вариообъективом. Картинка с данными от видеокамеры сохраняется в памяти на персональном компьютере.

Термоэлементами управляют посредством компьютера с помощью программы LabView, собирающей, обрабатывающей и передающей измерительный сигнал. В программе задаются температура, до которой нужно нагреть или охладить пробу, скорости нагрева/охлаждения. ПИД-регулятор управляет температурой и передает значения мощности тиристорному преобразователю. Все параметры (температура, температура нагрева/охлаждения, время, дата, мощность) сохраняются для последующей обработки.

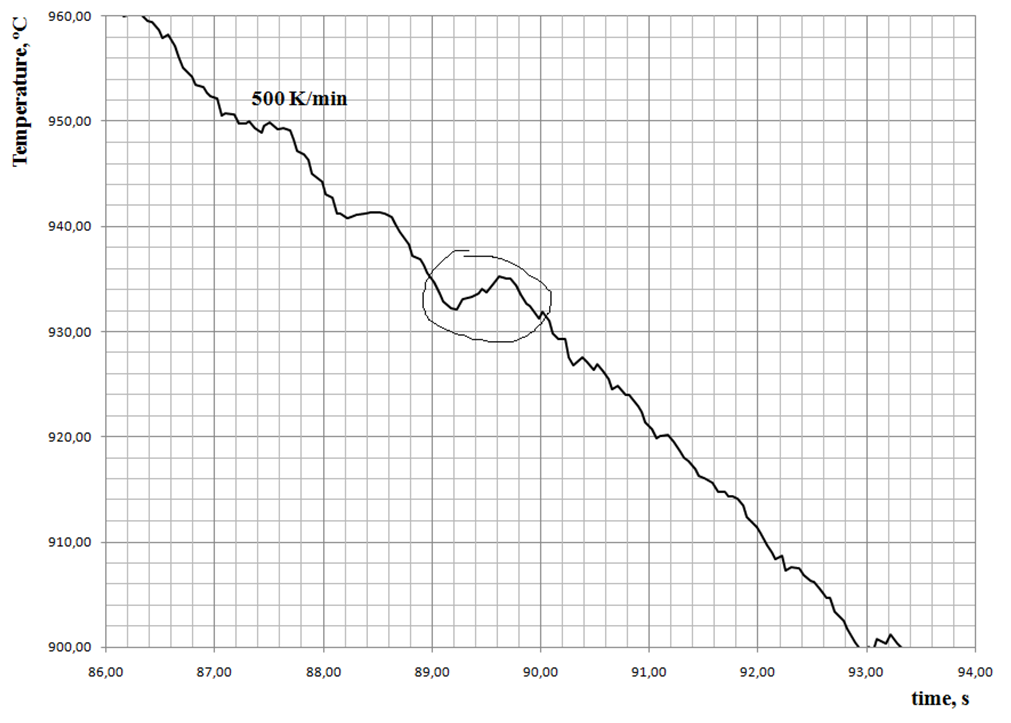

Проба электролита весом до 5 мг нагревалась в среде аргона с расходом 150 л/час при скорости нагрева 3000 К/мин, охлаждение происходило при различных скоростях от 25 до 500 К/мин. При кристаллизации образца выделяется энергия, что влияет на снимаемую температуру с термопары. Графически это хорошо заметно, особенно при высоких скоростях охлаждения (более 100 К/мин). На рисунках 1 и 2 представлено изменение температуры электролита при скоростях охлаждения 150 и 500 К/мин соответственно. Кривая охлаждения при скорости 150 К/мин имеет пологий характер в области температуры кристаллизации 928°С, а при скорости 500 К/мин отчетливо виден скачок кривой в зоне кристаллизации, соответствующей температуре 933 °С.

Рисунок 1 – Кривая охлаждения образца со скоростью 150 К/мин

Рисунок 2 – Кривая охлаждения образца со скоростью 500 К/мин

Результаты исследования кристаллизации электролита представлены на диаграмме изотермического превращения (рисунок 3).

Рисунок 3 – Диаграмма изотермического превращения электролита

Недостатки метода SHTT: пузыри воздуха, образующиеся при расплавлении, вызывают трудности в определении температуры; сложно определить первые кристаллы из-за свечения проволоки, при кристаллообразовании на проволоке.

Метод позволяет определить процесс кристаллизации раньше других методов из-за непосредственного контакта с жидким анализируемым веществом. Вес пробы при этом около 5 мг. Метод показывает снижение температуры кристаллизации при росте скорости охлаждения образца и позволяет предсказывать температуры кристаллизации электролита со скоростями, лежащими в исследуемом диапазоне.

Библиографический список

- Сысоев А.В., Щербинин С.А., Аминов А.Н., Бисеров А.Г., Зайков Ю.П., Межберг Т.В. Исследование теплового и электрического полей методом моделирования // Цветные металлы. – 2000. – №4. С. 136-141.

- Пингин В.В., Поляков П.В., Щербинин С.А. Математическое моделирование газогидродинамических процессов в алюминиевом электролизере // Цветные металлы. – 1998. – №5. С. 104-109.

- G.V. Arkhipov. The mathematical Modelling of Aluminium Reduction Cells // JOM. – 2006 – № 2. P. 54 – 56.