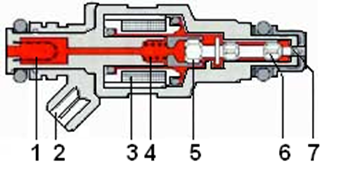

Электромагнитные форсунки (далее ЭМФ) являются исполнительным механизмом аппаратуры впрыскивания, дозирующим и распределяющим топливо по цилиндрам двигателя. ЭМФ представляет собой гидравлический клапан с приводом от быстродействующего электромагнита [1]. Клапан работает в импульсном режиме и имеет два устойчивых состояния – полностью закрытое и полностью открытое. ЭМФ изображена на рисунке 1.

1 – топливный фильтр; 2 – электрический контакт; 3 – обмотка электромагнита; 4 – пружина; 5 – якорь; 6 – игла; 7 – штифт

Рисунок 1 – Электромагнитная форсунка

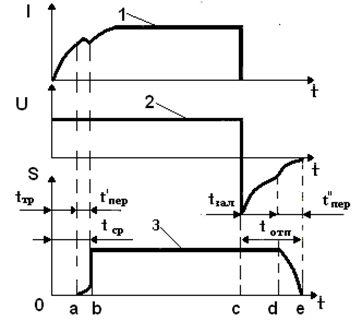

В идеальном случае время открытого состояния клапана должно быть равным продолжительности электрического управляющего импульса, подаваемого на обмотку электромагнита. Однако в реальной форсунке клапан открывается и закрывается с запаздыванием. Это обусловлено тем, что магнитный поток в магнитопроводе форсунки достигает своего максимального значения не мгновенно, а через промежуток времени, практически равный (4–5)L/r, где L – индуктивность обмотки электромагнита, а r – ее активное сопротивление [2]. С нарастанием магнитного потока увеличивается сила, с которой якорь клапана притягивается к сердечнику магнитопровода. По прошествии некоторого времени усилие достигает величины, достаточной для трогания с места якоря, и клапан открывается. Таким образом, время срабатывания tср

состоит из времени трогания tтр и времени перелета t′пер

якоря. После окончания управляющего импульса магнитный поток исчезает также не сразу. Следовательно, усилие, с которым якорь притягивается к сердечнику, уменьшается постепенно. Через промежуток времени, который обычно называют временем «залипания» tзал якоря, усилие падает до значения отпускания, и клапан закрывается. Время «залипания» и время обратного перелета якоря в сумме составляют время отпускания tотп клапана.

На рисунке 2 представлены осциллограммы тока 1 и напряжения электромагнита, характеристика «время – сечение» 3 и даны все временные параметры клапана форсунки.

Рисунок 2 – Осциллограммы тока и напряжения на обмотке форсунки

Рассмотрим основные временные отрезки работы электромагнита: точки а и b – начало и конец движения якоря, с – конец импульса тока, d и е – начало и конец обратного движения якоря, Оа и ab – время трогания tтр и движения якоря t′пер, Ob – время срабатывания якоря tср, Ос – продолжительность управляющего электрического импульса, cd и de – время «залипания» tзал и обратного перелета якоря t′′пер, се – время отпускания якоря tотп..

Время срабатывания и время отпускания не зависит от продолжительности управляющего импульса, то есть для данной конструкции электромагнитной форсунки являются неуправляемыми временными параметрами характеристики «время – сечение» клапана.

При соизмеримых значениях продолжительности управляющих импульсов и неуправляемых временных параметров неуправляемые параметры отрицательно сказываются на точности дозирования топлива. Например, минимальное управляемое время открытого состояния клапана определяется временем его отпускания, которым задается минимальная цикловая подача. А именно при ней возможно управляемое дозирование. Чем короче время срабатывания и отпускания клапана, тем выше быстродействие электромагнитной системы, а, значит, вносится меньше погрешностей при дозировании топлива.

На величину неуправляемых временных параметров оказывают значительное влияние конструкция и материалы магнитопровода, масса подвижных деталей форсунки, наличие трения при перемещении этих деталей, амплитуда импульса тока, управляющего работой форсунки, противодействующее усилие, а также соотношение между индуктивным и активным сопротивлениями цепи форсунки. Одной из основных причин повышенных значений неуправляемых временных параметров электромагнита являются вихревые токи в материале магнитопровода, которые препятствуют нарастанию магнитного потока при включении и поддерживают магнитный поток при выключении тока. Неуправляемые временные пара-метры зависят также и от ряда побочных факторов, таких как точность обработки деталей магнитопровода, качество их рабочих поверхностей, состояние магнитопровода после механической обработки и др.

Форсунка должна обладать огромным быстродействием: время открытого состояния запорной иглы составляет несколько миллисекунд, а частота срабатывания колеблется от 6 – 7 до 30 – 50 герц. При этом требования к точности дозирования в каждый момент открытия форсунки предъявляются высочайшие. Поэтому рассмотрим известные способы повышения быстродействия [1].

Сократить время поднятия и опускания иглы возможно, снизив индукционность катушки, то есть уменьшив ее магнитную инерцию. Для этого нужно уменьшить число витков в обмотке. Но так как при этом возрастает ток до недопустимых величин, то необходимо последовательно с обмоткой форсунки устанавливать дополнительное сопротивление. Данный способ используется на двигателях фирм «Тойота» и «Ситроен».

Во многих конструкциях быстродействующих электромагнитов с целью уменьшения времени отпускания между ярмом и якорем в притянутом положении оставляют немагнитный зазор. Конструктивно такой зазор осуществляется или введением бурта и упорной шайбы из немагнитного твердосплавного материала, ограничивающих ход якоря, как выполнено в форсунке фирмы «Бош», или введением между ярмом и якорем прокладки соответствующей толщины, обычно латунной или получаемой гальваническим нанесением слоя хрома на плоскость якоря со стороны, прилегающей к полюсным наконечникам. В подобных конструкциях от неизменности остаточного немагнитного зазора будет зависеть постоянство времени отпускания, а следовательно, и стабильность показателей форсунки.

Другие способы повышения быстродействия ЭМФ появились благодаря созданию моторов, работающих на сверхбедных смесях. Так как время открытия форсунки в таких двигателях не должно превышать 0,5 миллисекунд, конструкторы фирм «Митсубиши», «Дженерал Моторс» и «Бош» стали использовать новый способ – способ высоковольтного управления. Фирмы «Митсубиши» и «Дженерал Моторс» используют способ Peak-n-Hold, а «Бош» – широтно-импульсную модуляцию. В основе обоих способов лежит получение импульсов высокого напряжения (50 – 100 В) бустерным конденсатором. При этом обмотка форсунки не сгорает, так как этому препятствует ЭДС самоиндукции. Магнитное поле быстро достигает максимального значения, и ток в обмотке не успевает превысить допустимого значения.

Анализ способов повышения быстродействия ЭМФ позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день наиболее эффективным является направление, связанное с использование высоковольтного управления ЭМФ.

Однако использование в высоковольтном управлении бустерного конденсатора связано с одним существенным недостатком – сложность и громоздкость конструкции.

В качестве альтернативы предлагается использовать способ высоковольтного управления ЭМФ с накоплением энергии в индуктивности.

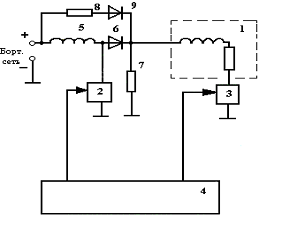

Для реализации данного способа разработано специальное устройство. Структурная схема устройства показана на рисунке 3.

1 – ЭМФ; 2, 3 – электронные ключ; 4 – схема управления (электронный блок управления); 5 – катушка индуктивности; 6 – первый диод; 7 – второе сопротивление; 8 – первое сопротивление; 9 – второй диод

Рисунок 3 – Устройство для повышения быстродействия ЭМФ

При срабатывании электромагнитной форсунки 1 импульс с блока управления 4 закрывает ключ 2. Энергия, запасенная в катушке индуктивности 5, через диод 6 поступает на резистор 7 и электромагнитную форсунку 1.

При этом затухающий переходной процесс протекает достаточно быстро, а токи принимают большие значения. Именно это обеспечивает срабатывание электромагнитной форсунки 1 с повышенной скоростью. Резистор 8 и диод 9 обеспечивают открытое состояние электромагнитной форсунки 1 до окончания импульса со схемы управления 4, закрывающего ключ 3.

Краткие выводы

Сравнительный анализ с имеющимися техническими решениями предлагаемого способа и устройства для его реализации показывает, что представленное в данной работе устройство позволяет повысить скорость срабатывания электромагнитных форсунок, но при этом оно обладает низкой себестоимостью и достаточно высокой надежностью.

Библиографический список

- Бурячко, В. Р., Гук А. В. Автомобильные двигатели. СПб. : НПИКЦ, 2009. 292 с.

- Сливинская, А. Г. Электромагниты и постоянные магниты. М.: Энергия, 1972.

Есть потенциал применеия данной наработки в “народном хозястве”. Хотелось бы побеседовать с автором.