От психического состояния спортсмена коренным образом зависит результат выполняемой им деятельности. Длительность учебных занятий и однообразность упражнений способствуют быстрой утомляемости во время учебно-тренировочного процесса. Понижение работоспособности вследствие истощения эндогенных биологических резервов организма проявляется в увеличении частоты сердечных сокращений при пониженном кровотоке, ввиду чего мышцы и головной мозг снабжаются кислородом в недостаточных количествах – заметно снижается темп работы, ослабляется внимание , усваиваемость учебного материала сводится к минимуму, сонливость приобретает хроническую форму. На этом фоне затормаживается мотивация действий, что, в свою очередь, проявляется в негативном эмоциональном расстройстве, способствующем дезорганизации осознанной деятельности. Под влиянием пережитого стресса многие профессиональные спортсмены становятся девиантами и деликвентами Однако не любая стрессовая ситуация способна разбалансировать человеческое сознание. Данный процесс образуется по принципу «снежного кома»: наступает определённый момент, при котором уровень дезорганизации сознания превосходит потенциальный биологический резерв человека – его «запас прочности». По мнению Ф.Б. Березина «определение психологической защиты лежит в проблеме психической адаптации как родовой категории» [1,с.98]. Наступает фрустрация, степень вовлечённости в которую определяется личностной самооценкой и общей социальной оценкой личности. Если социальная оценка соответствует личностной, то протекание фрустрации быстро заканчивается. Человеку не сложно разрядиться, подыскав для себя интересное занятие – положительная разрядка укрепляет силу воли в противостоянии нервным потрясениям. Неразвитые либо плохо развитые волевые качества способствуют отрицательной эмоциональной разрядке, выплёскивающейся на ближних: на родственниках, товарищах и коллег.

Наступлению фрустрации может способствовать и переоценка воспитанником своих возможностей, а также неправильный педагогический подход. Существует мнение, что эмоциональные и интеллектуальные личностные составляющие способны оказывать неодинаковое влияние на развитие синдрома стресса “из-за возможностей различного уровня развития интеллекта и эмоциональной сферы у одного и того же человека” [2, с.15].

Был проведён практический эксперимент с целью выявления уровня зависимости эмоциональной напряжённости от внешних факторов. Семнадцати студентам второго и третьего курсов (девять юношей и восемь девушек), имеющим спортивные разряды по шахматам от II-го до I-го, предложили принять участие в турнире. Для повышения мотивации к игре испытуемым была сообщена легенда эксперимента, согласно которой выявлялся лишь один победитель, которому доставалось денежное вознаграждение всего призового фонда. Помимо испытуемых в турнире принимал участие помощник экспериментатора – шахматист высокой квалификации. Турнир проводился по олимпийской системе за одним шахматным столом в режиме полублица с игровым регламентом по 10 минут. Для повышения переоценки своих возможностей испытуемыми помощник экспериментатора прикрепил к пиджаку значок третьеразрядника. В качестве дополнительных условий эксперимента также выступали ложная нервозность помощника экспериментатора при розыгрыше дебюта и намеренное допущение нарушения правил проведения спортивного соревнования по шахматам, выражающееся в виде открытого обсуждения проходящей игры участниками, ожидающими своей очереди.

В ходе подробного разбора сыгранных партий были выделены несколько общих этапов совершения грубейших тактических ошибок испытуемыми под влиянием внешних факторов (погрешность в измерении границ каждого периода составила 1-2 хода), что подтверждает теорию четырёх типов стрессоустойчивости:

- стрессоустойчивые (1 юноша (I-й разряд) и 2 девушки (I-е разряды)) полностью игнорировали воздействие внешних факторов, сконцентрировав своё внимание на процессе игры;

- стрессотренируемые (3 юноши (I-й и два II-ых разряда) и 1 девушка (II-й разряд)) абстрагировались от воздействия внешних факторов сразу после того, как заметили ухудшение своей позиции в дебюте;

- стрессотормозные (5 юношей (два II-х и три III-х) и 3 девушки(два II-х и III-й)) не показывали внешне своих переживаний, но от миттельшпиля к эндшпилю количество грубых ошибок увеличивалось в геометрической прогрессии;

-стрессонеустойчивые (2 девушки (III-и разряды)) сдали партию “со слезами на глазах”, так и не завершив полное развитие фигур в дебюте.

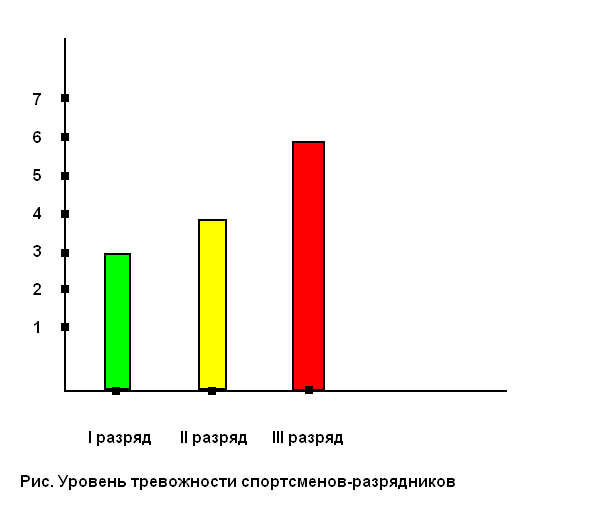

Также у испытуемых дополнительно выявили уровень тревожности по шкале соревновательной личностной тревожности Л. Мартенса. После обработки результатов диагностики был составлен график тревожности, дополнительно подтвердивший результаты практического эксперимента:

Тем не менее, итогом для всех испытуемых явилось поражение от более сильного спортсмена.

В результате проведённой экспериментально-исследовательской работы были установлены следующие закономерности:

1) Стрессоустойчивость (т.е. «свойство личности, обеспечивающее гармоническое отношение между всеми компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и, тем самым, содействующее успешному выполнению деятельности» [3, с. 542].) спортсмена напрямую зависит от уровня его профессиональной квалификации (чем выше мастерство, тем спортсмен стрессоустойчивее);

2) Преподаватель должен учитывать индивидуальные психофизиологические качества и способности того или иного учащегося в конкретной спортивной деятельности и способствовать совершенствованию мастерских навыков;

3) Если на определённом этапе учащийся временно перестаёт самосовершенствоваться, то не следует оказывать на него давление – лучшим решением любой конфликтной ситуации является её избежание;

4) Компенсаторным механизмом неуспеваемости в конкретной деятельности может служить смена вида данной деятельности.

Библиографический список

- Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л.: Наука, 1988. – 270с.

- Немчин Т.А. Состояния нервно-психического напряжения/ Т.А. Немчин – Л.: ЛГУ, 1983. – 166 с.

- Варданян Б.Х. Механизмы регуляции эмоциональной устойчивости / Б.Х. Варданян // Категории, принципы и методы психологии. Психические процессы. – M., 1983. – 592с.