Уже не первое столетие изучается нумизматика Херсона. За века исследования в научный оборот было введено множество разновидностей монет литья и чекана этого города. Однако до сих пор так и не удалось определить значительную часть бронз его эмиссии. Речь не идет о позднейших монетах Херсона с «Ρω» на аверсе, длительность выпуска и обращения которых создала определенные сложности при атрибуции [10]. И сейчас нет единой точки зрения на расшифровку монограмм «М», «МВ» и «Π», известных на аверсе бронз, относимых к эмиссиям последних столетий полисного и первым годам фемного периодов, т.е. к VIII – третьей четверти IX вв.

Попытаемся разрешить эту задачу, так как считаем ее не только нумизматической, но и исторической. Ведь расшифровка перечисленных аббревиатур позволит осветить наименее изученный период в истории Таврики. Мы уже обращались к исследованию монетного дела Херсона этого периода [6, c. 121–122; 7, c. 161–165; 8, c. 138–140]. Продолжая ранее начатое исследование, попытаемся найти, обосновать и ввести в научный оборот логичное прочтение заинтересовавших нас монограмм.

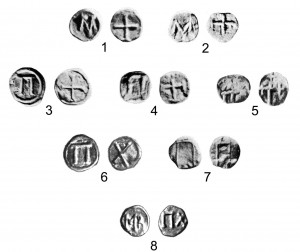

Первым делом приведем краткую справку по истории изучения монет с аббревиатурами «М», «МВ» и «П». Известно, что еще Г.К.Э. Кёлер выделил часть их разновидностей [12, S. 18, 22. № 17–20. Pl. II,27–30] (рис. 1,5–8). Им же были предложены расшифровки надписей, размещенных на их аверсе и реверсе. По мнению исследователя, аббревиатура «MB» представляла собой первые буквы неизвестных имен протевона и его отца. Монограмму «Π°Х» он предложил читать как ὁ Πρωτεύων Χερσῶνος – «протевон Херсона». Г.К.Э. Кёлер допускал, что аббревиатуры «Π» и «Π°» являются сокращениями все того же слова Πρωτεύων – «протевон» [12, S. 22]. По его логике, монеты с монограммой «M» могли быть выпущены при том же неизвестном протевоне.

Как видим, гипотеза Г.К.Э. Кёлера вроде бы учитывает все факторы и выглядит вполне логичной. Однако у нее есть слабые стороны. По мнению Г.К.Э. Кёлера, заинтересовавшие нас монеты следует относить к выпускам автономного Херсона, поступавшим в обращение при неизвестном протевоне, время жизни которого установить практически невозможно. Именно эти положения и вызывают наибольшее число возражений. Дело в том, что ни в одном из известных нам письменных источников нет сведений об особом статусе Херсона в полисный период. Зато известно, что его жители были, как правило, лояльны василевсам–иконоборцам, не опасающимся ссылать под их надзор своих политических врагов. У нас есть все основания считать, что Херсон при Исаврах и их ближайших преемниках не вышел из под контроля Константинополя. Кроме того, допущение о невозможности установить лицо, в честь которого прошла эмиссия, лишает нас возможности датировать сами монеты.

Заметим, что к настоящему времени выработана иная концепция этого вопроса. Считаем, что монеты Херсона в первой половине VIII в. выпускались только от имени императоров. Первым обратил внимание на это Б.В. Кёне. Ученый считал, что на бронзах Херсона не могли появиться инициалы городских магистратов или чиновников [2, c. 184. № 1–3. Табл. 6,8; 3, с. 197; 13, S. 170. № 1–3. Taf. 6,8]. Исследователь по-новому прочитал монограммы. По его мнению, в аббревиатуре «MB» были зашифрованы имена правителей: Μιχαὴλ и Βασίλειος. Б.В. Кёне датировал эмиссию монет с этой монограммой совместным правлением Михаила III (842–867) и Василия I (867–886). В монограммах «П°» и «П» историк увидел сокращения фразы ὁ Πορφυρογέννητος – «Порфирородный» [2, c. 185; 13, S. 171]. Каких либо предложений о прочтении аббревиатуры «Π°Х» он не выдвинул. Ученый считал, что последний символ в этой монограмме представлял собой не букву, а крест.

Однако и у Б.В. Кёне нашлись оппоненты. Не все исследователи согласились с его датировкой монет с монограммой «MB» на аверсе. Ведь исключительное изобилие их находок свидетельствует о длительности эмиссии. По мнению В.А. Анохина, эту аббревиатуру можно расшифровывать как Μιχαὴλ βασιλεὺς – «Михаил василевс», а эмиссию монет с ней следует датировать всем периодом правления Михаила III [1, c. 114]. Правда, его оппонент И.В. Соколова все же считает, что в «МВ» была зашифрована фраза «Μιχαὴλ Βασίλειος» [5, c. 37–38]. Столь же активно дискутируется прочтение монограмм «M» и «П». Если часть исследователей, придерживающихся точки зрения В.А. Анохина и Г.К.Э. Кёллера, относят их к выпускам городских магистратов, то их оппоненты склонны выделять эти монеты в эмиссии императоров, имена которых начинались с буквы «M» или вовсе считать их анонимными полисными. Зато все они поддерживают гипотезу В.В. Роса, согласно которой монограмму «П°Х» следует читать как πόλις Χερσῶνος – «Полис Херсон» [14, p. 434. Com. 3].

Как видим, все существующие на настоящий момент прочтения аббревиатур «М», «МВ» и «П» явно противоречивы, а доводы их сторонников не единожды опровергнуты. Понимая важность проблемы, предложим наше прочтение этих монограмм.

Начнем с самой пространной из них – с «МВ» (рис. 1,8). Если наша теория чтения линейных аббревиатур верна [9], то она представляет собой сокращения двух слов. Первое из них, бесспорно, имя императора. Но второе не может быть сокращением имени, так как в Византии не было пары василевсов, имена которых начинались бы с «М» и «В». Тривиальный пример Михаила III и Василия не уместен, так как соправитель последнего Аморейца был Rex – «царь» [11, Pl. 45,812; 14, p. 432. № 11, 12. Pl. L,2]. Предполагаем, что вторым словом надписи мог быть только титул βασιλεὺς.

В таком случае, монограмму «M» также следует считать сокращением имени. Вернее всего, ее следует читать как Μιχαὴλ. Но датировать монеты с ней правлением Михаила III было бы опрометчиво. Дело в том, что монетное дело Херсона не знает случая использования нескольких аббревиатур на монетах одного номинала, выпущенных во время одного правления. В результате расшифровки аббревиатур «ΛΑ» и «ΛΕ» было установлено, что сам факт модификации монетных легенд являлся важнейшим знаковым явлением. А раз Михаил III не был лишен трона до последнего дня своей жизни, то бронзы с «М» на аверсе следует датировать правлением какого-то другого, возможно, одноименного василевса.

Попытаемся определить имя этого правителя. Как известно, в разное время империей управляли Михаилы и Мануилы. Причем только имя первых могло появиться на гемифоллисах. В период обращения монет этого достоинства кроме Михаила III правили Михаил I Рангаве (811–813) и Михаил II (820–829). А так как к моменту прихода к власти Феофила (829–842) контроль империи в Херсоне практически не ощущался, то у нас есть веские основания отнести эмиссию монет с аббревиатурой «М» на аверсе к царствованию Михаила I Рангаве.

Убедительным доводом, подтверждающим наше предположение, является сам факт наличия анонимных монет Херсона с монограммой «П» на аверсе. Дело в том, что оборотные стороны первых разновидностей этих бронз были оттиснуты еще не выработанными штампами, использованными при формовке гемифоллисов с «М» на лицевой стороне. Одинаковые греческие кресты видны на реверсе монет, приведенных на рис. 1,1,3 и рис. 1,2,4. На монетах первой группы этот культовый символ не имеет перекладин на плавно расширяющихся концах, а на второй – определенно восьмиугольный. В результате выработки первоначальных форм, в обращение поступили монеты, оттиснутые новыми штампами реверса (рис. 1,5–7). Первым их выпуском были бронзы со смещенным вниз «П» на аверсе и с подрезанным крестом на реверсе (рис. 1,5). Предполагаем, что их формы были оттиснуты ходячими монетами, а после небрежно подрезаны. Понятно, что эмиссия столь примитивно оформленных гемифоллисов не могла продолжаться долго, и на смену им поступили чеканные, а после и литые бронзы с «П» на аверсе и с «Х» на реверсе (рис. 1,6). У нас есть все основания согласиться с мнением В.В. Роса и прочитать их аббревиатуры как «πόλις» и «Χερσῶνος». В результате выработки штампов реверса в обращение поступили небрежно оформленные литые монеты. Оборотные стороны этих гемифоллисов или формовали штампами аверса, или оставляли гладкими (рис. 1,7). Использование анонимных монет всех этих разновидностей завершилось ко времени выпуска бронз с монограммой «МВ» [4, с. 16–25].

Таким образом, проведя небольшое нумизматическое исследование, мы установили, что в Херсоне в начале IX в. прошла денежная эмиссия от имени Михаила I Рангаве и Михаила III. В период между их правлениями в городе лили и чеканили анонимные полисные монеты, четкая смена разновидностей которых позволяет установить порядок и обстоятельства их эмиссии. Сам факт выпуска этих бронз свидетельствует об ослаблении контроля Константинополя над Херсоном. Предполагаем, что выпуск городских монет в начале IX в. является убедительным доказательством существования кондоминиума.

Источники и литература:

- Анохин В.А. Монетное дело Херсонеса (IV в. до н.э.–XII в. н.э.). Киев, 1977.

- Кёне Б.В. Исследования об истории и древностях Херсонеса Таврического. СПб., 1848. С. 181–182;

- Кёне Б.В. Херронес (Севастополь) Окончание // ЖМНП. СПб., 1855. Третье десятилетие. Ч. LXXXVIII. Декабрь.

- Соколова И.В. Клад херсонских монет середины IX в. // ТГЭ. Л., 1971. Т. XII. Вып. 4.

- Соколова И.В. Монеты и печати византийского Херсона. Л., 1983.

- Чореф М.М. К вопросу о номиналах литых бронз раннесредневекового Херсона // МАИАСК. Симферополь, 2008. Вып. I.

- Чореф М.М. Монетное дело Херсона в первой половине VIII в. // Русь и Византия. Место стран византийского круга во взаимоотношениях Востока и Запада. Тезисы докладов XVIII Всероссийской сессии византинистов. М., 2008.

- Чореф М.М. Монетное дело Херсона первой половины VIII в. // Материалы Научной конференции «Ломоносовские чтения» 2008 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2008» / Под ред. В.А. Трифонова, В.А. Иванова, В.И. Кузищина, Н.Н. Миленко. Севастополь, 2008.

- Чореф М.М. Монетное дело Херсона при Льве VI Мудром // Сугдейский сборник. Киев–Судак, 2010. Вып. IV. (в печати).

- Чореф М.М. Позднейшие эмиссии Херсона или к атрибуции монет с монограммой «Ρω» // Вестник ТГУ. Тюмень (в печати).

- Grierson P. Byzantine Coins. London, 1982.

- Köhler H.K.E. Description des médailles de Chersonésus, ville de Chersonèse-Taurique, auxquelles sont ajoutées deux médailles de Cherson // Serapis. H.K.E. Köhler’s Gesammelte Shriften im auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften / Herausgegeben L. Stephani // St. Petersburg, 1850. Theil I. Band I.

- Köhne B. von. Beiträge zur Geschichte und Archäologie von Chersonesos in Taurien. St. Petersburg, 1848.

- Wroth W. Catalogue of the Imperial Byzantine Coins in the British Museum. London, 1908. Vol. II.

Список сокращений

ЖМНП – Журнал Министерства Народного просвещения.

МАИАСК – Материалы по археологии и истории античного и средневекового

Крыма.

ТГУ – Тюменский государственный университет.

ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа.

Рис. 1 1–10 – фоллисы Херсона времен Константина VII Багрянородного: 1 – периода регентства Зои; 2 – первого самостоятельного правления; 3 – в память о коронации Романа I Лакапина; 4 – в честь Романа I и Христофора Лакапинов; 5–8 – ординарные выпуски Романа I Лакапина; 9 – второго самостоятельного правления; 10 – Константина VII Багрянородного и Романа II; 11 – константинопольский фоллис Константина VII Багрянородного и Зои; 12 – фоллис Константина VI и Ирины; 13 – солид Ирины; 14 – херсонский фоллис Льва VI Мудрого