Перспективы мирового хозяйства в XXI в. в значительной мере определяются развитием крупных международных региональных экономических блоков и отношениями между ними. Российская Федерация как евразийская держава, значительная часть территории которой обращена к Тихому океану, в условиях глобализации мировой экономики весьма заинтересована в развитии экономических связей со странами АТР. В этой связи, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью изучения и осмысления новых процессов возрастающего влияния АТЭС в международной экономической интеграции.

Цель данного исследования – анализ качественной и количественной структуры внешнеэкономических связей России с экономиками АТЭС, динамики и географического распределения взаимных товаропотоков в рамках форума; осуществление на базе этих данных оценки эффективности участия РФ в международных экономических отношениях в рамках форума АТЭС с использованием коэффициента интенсивности двусторонних товаропотоков, прогнозирование торговой зависимости стран-партнеров в рамках региональной группировки.

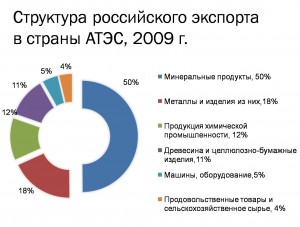

За истекшие десятилетия произошли значительные изменения в товарной структуре экспорта и импорта государств АТЭС. Для большинства стран значительно сократилась доля сырьевых товаров, в то время как значительно возрос удельный вес продукции обрабатывающей промышленности . В 2009 г. определяющими тенденциями двусторонних товаропотоков стран-участниц АТЭС и РФ оставались выраженная сырьевая направленность и узкая номенклатура российского экспорта, а также импорт готовой и высокотехнологичной продукции в Россию.

Для оценки степени интеграции между странами-членами АТЭС был рассчитан коэффициент интенсивности двусторонних товаропотоков стран-участниц АТЭС:

Iij = {Xij*(Mw-Mi)}/Xi*Mj,

где Iij – коэффициент интенсивности двусторонних товаропотоков страны i в страну j; Xi – общий объем экспорта страны i; Xij – экспорт страны i в страну j; Mj – общий объем импорта страны j; Mi – общий объем импорта страны i. Импорт страны j делится не на весь мировой импорт (Mw), за минусом импорта страны i, которая не может быть импортером собственного экспорта .

Анализ значений данного коэффициента, рассчитанного по данным о внешней торговле экономик АТЭС , позволяет утверждать, что эпицентром торговли в исследуемый период 2000-2009 гг. являлась Япония, тогда как сила притяжения США для большинства экономик (кроме Канады и Мексики) была не столь значимой.

В 2000–2009 гг. во всех экономиках АТЭС наблюдалась тенденция роста взаимного товарооборота. В 2009 г. взаимная торговля экономик АТЭС была наиболее важна для Канады, Мексики, Гонконга, Филиппин, Тайваня и Брунея, ее доля составляла 70-80% и больше. Процесс интеграции в АТЭС постепенно ускоряется, а Япония, КНР, азиатские НИС и Австралия участвуют в нем в большей степени.

Далее был рассчитан коэффициент интенсивности двусторонних товаропотоков между странами-участницами АТЭС и РФ. В 2009 г. он составлял с Китаем – 0,73, Республикой Корея – 0,60 и Японией – 0,40, со всеми же остальными партнерами по форуму его значения составляли 0,1-0,2, в связи с чем о значимых интеграционных процессах РФ с экономиками АТЭС пока говорить рано.

В дальнейшем недостаточная степень интеграции в АТЭС перестанет удовлетворять самые связанные экономики, поэтому они начнут интенсивнее искать торговых партнеров именно среди членов форума и расширять товаропотоки . В перспективе выделится группа экономик, заинтересованных в формировании эффективных многосторонних товарных потоков. Исходя из целей Богорской декларации, ближе к 2020 г. экономическое пространство АТЭС начнет быстрее структурироваться и обретать многоступенчатый характер .

Еще одной составляющей многосторонней торговой системы стран АТЭС являются Соглашения о свободной торговле. Степень вовлечения России в процессы заключения таких соглашений на пространстве АТЭС недостаточна. Сейчас Россия и без ССТ имеет беспошлинный режим для экспорта в США, Японию и Китай. Главная причина – топливно-сырьевой, ресурсоемкий характер отечественного экспорта, в мировой практике почти не облагаемого ввозными пошлинами. При сохранении сложившейся экспортной специализации РФ задача получения дополнительных льгот теряет свою важность и актуальность.

В ближайшие годы роль России в товаропотоках с экономиками АТЭС количественно будет увеличиваться, но качественно заметно не изменится: экономика останется источником сырья, материалоемкой продукции, а также рынком сбыта готовых изделий. Положение, сложившееся в машиностроении, не дает оснований рассчитывать на ускоренное увеличение экспорта машин, оборудования и транспортных средств (потребительские свойства и качество низкие). Однако возможно увеличение экспорта продукции авиакосмической промышленности, программного оборудования, продукции, связанной с энергетикой, судостроением и электронной промышленностью.

Основными торговыми партнерами останутся КНР, США, Япония, Республика Корея и Тайвань. У РФ имеются возможности расширения поставок оборудования для атомных электростанций в Китай и Вьетнам, а для технического переоснащения китайских электростанций, работающих на угле, РФ могла бы поставлять агрегаты, работающие на газе (экологически чистые, требующие меньше капиталовложений).

В перспективе торговля с экономиками АТЭС позволит диверсифицировать и улучшить структуру российского экспорта путем продуманной трансформации сложившихся торговых связей, их постепенного перевода в сферу промышленного, научно-технического, инновационно-технологического сотрудничества и преодолеть проблемы, связанные с углублением неравенства между развитыми и развивающими странами, подстегнутым глобализацией мировой экономики, протекционизмом в виде принятия новых односторонних ограничительных мер в торговле, а также низким уровнем российской вовлеченности в международную экономическую жизнь региона.