В системе «человек – среда обитания» основную роль, наряду с естественными природными условиями играют техногенные факторы. К техногенным факторам неблагоприятного воздействия на природу и человека относятся комплексы и элементы хозяйственной деятельности человека. К региональным техногенным факторам могут быть отнесены группы промышленной деятельности, воздействующие на основные компоненты окружающей среды – организмы, биогеоценоз, почвы, ландшафт, природные воды, биосферу в целом. Действие техногенных факторов значительно усиливается в неблагоприятных природных условиях, (например – в условиях повышенной геодинамической активности) и наоборот, действие опасных природных процессов (например – суффозионно-карстовых провалов) может многократно усиливаться в условиях интенсивной техногенной нагрузки на урбанизированных, горно- и нефтедобывющих территориях. В этом случае происходит изменение формирование геоэкологической обстановки под действием техногенно-природных или природно-техногенных факторов, которые представляют собой сложные природно-технические системы [1-13].

Пермский край (площадь 160236,5 км2) – крупнейший на Западном Урале индустриальный комплекс, один из наиболее развитых в экономическом отношении административных единиц РФ, имеющий высокий уровень урбанизации, мощный промышленный потенциал (топливный, химический, нефтехимический, металлургический, машиностроительный, горнодобывающий, деревообрабатывающий, целлюлозно-бумажный комплексы и др.), преимущественно экстенсивное и нестабильное сельское хозяйство, недостаточно развитую производственную и социальную инфраструктуру. Край разделен на 48 муниципальных образований первого уровня – 40 муниципальных районов и 8 городских округов (включая 25 города, 55 поселков городского типа, более 4 тысяч сельских населенных пунктов.). В состав края также входит территория с особым статусом – Коми-Пермяцкий округ. Численность населения края по данным Росстата (01.01.2016) составляет 2 634,4человек, из них 1 991,2 (75,6 %) проживает в городах [14].

Основные техногенные источники.

Основными источниками воздействия на окружающую среду (ОС) являются промышленные предприятия. В различных отраслях экономики Пермского края находится в эксплуатации около 3 тыс. опасных производственных объектов. В крае насчитывается более 500 крупных и средних предприятий различных отраслей экономики; кроме того, существует 10,6 тыс. малых предприятий, несколько тыс. кооперативов и фермерских хозяйств, десятки тыс. индивидуальных предпринимателей. Сельскохозяйственные объекты в большей мере сконцентрированы в южной, западной и юго-восточной части края. Северная и северо-западная часть края – районы нового освоения, преимущественно с лесопромышленной специализацией. На большей части края, преимущественно в западной, южной и центральной частях (восточная окраина Восточно-Европейской платформы), расположены районы нефтегазового освоения, а на востоке, в уральской горно-складчатой зоне – горнопромышленные районы. Организациями, занимающимися проблемами охраны ОС, выделяется различное количество промышленных источников воздействия. На контроле госсанэпидслужбы находится 3050 промышленных объектов, из них, к предприятиям 1 и 2 класса опасности отнесено 98 промышленных предприятий.

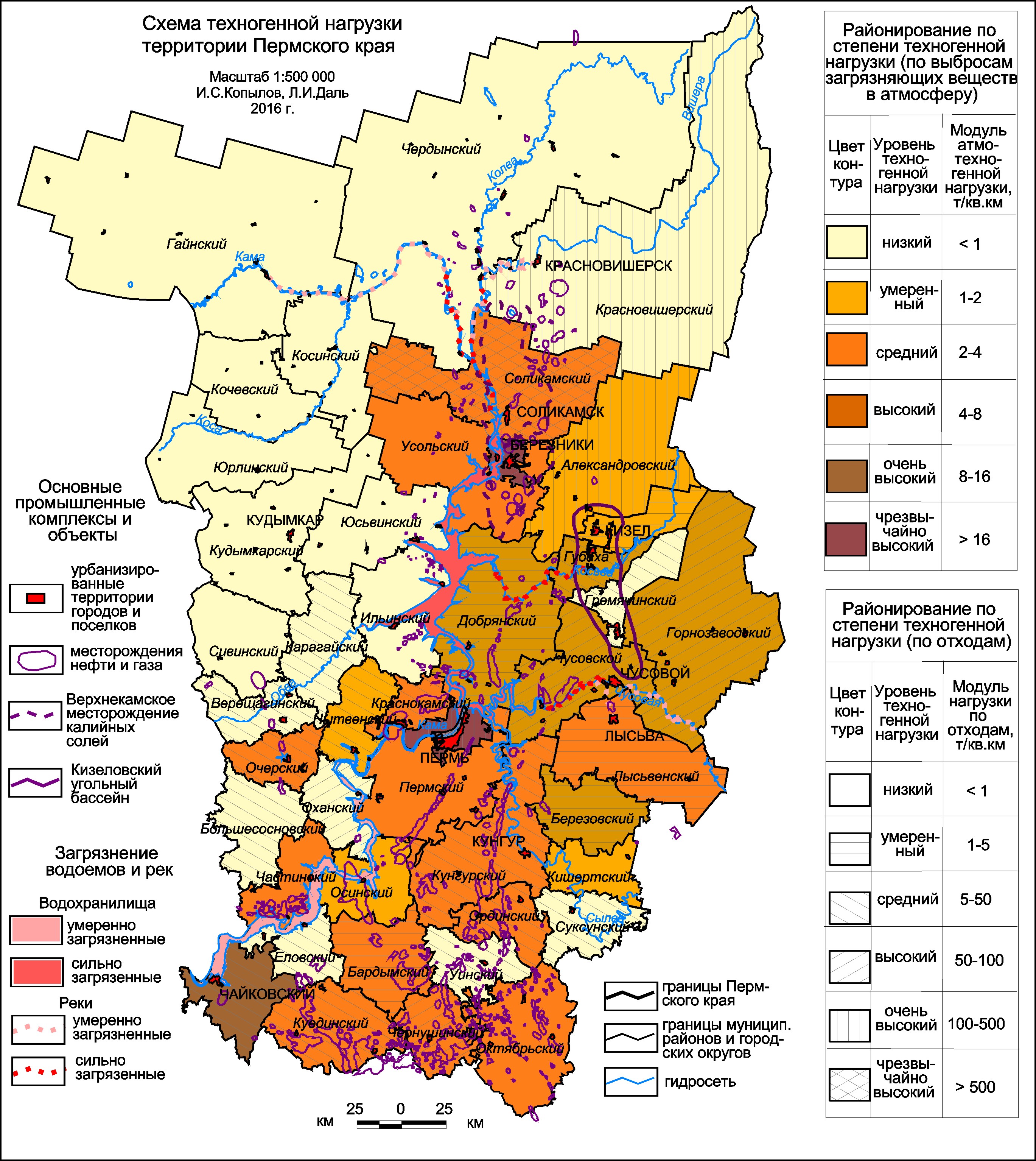

По материалам сборников «Состояние и охрана ОС Пермского края» [15, 16] авторами составлены карты техногенной нагрузки и районирования по административным территориям Пермского края за последние 20 лет (1995-2015 гг.). Современное районирование территории Пермского края по техногенной нагрузке по основным модульным показателям загрязнения ОС и другой техногенной нагрузке [17, 18] приведено на рисунке 1, объемы техногенного воздействия отображены в таблице 1.

Антропогенное воздействие на атмосферный воздух.

Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ) поступающих в атмосферу от различных источников. Динамика валового выброса ЗВ в атмосферу от всех техногенных источников в Пермском крае в последнее двадцатилетие показывает на общее снижение в последнее десятилетие и представляет колебание на примерно одинаковом высоком уровне. Наблюдается его снижение от стационарных источников загрязнения от 823,9 в тыс. т в 1990 г. до 298,6 тыс. т. в 2015 г., но неуклонно растет загрязнение от передвижных источников. Общий выброс ЗВ в атмосферу с учетом автотранспорта в Пермском крае составил в 2014 г. – 586,4 (в т.ч. выброс от автотранспорта – 273,9). Основные ЗВ: метан – 38%; оксида углерода – 27%; смеси углеводородов – 10 %; диоксида азота – 9%; сернистого ангидрида – 3 %; оксида азота – 2%; прочих – 11%.

Предприятиями края выбрасывается в атмосферу более 400 видов ЗВ, из них 66 выбрасываются с превышением установленных нормативов ПДВ. Основная доля загрязнения атмосферного воздуха приходится на предприятия транспортной отрасли, 98% общей массы выбросов которой приходится на трубопроводный транспорт.

На втором месте по массе выбросов ЗВ находится топливная промышленность (предприятия добычи и переработки нефти); далее следуют черная и цветная металлургия, непроизводственные отрасли (предприятия ЖКХ, внешнего благоустройства, теплоснабжения и др.), электроэнергетика, химическая и нефтехимическая отрасли, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность.

Рис. 1. Схема и районирования Пермского края по техногенной нагрузке

Среди ЗВ лидирует метан, выбрасываемый предприятиями трубопроводного транспорта; на втором месте – оксиды углерода; далее смесь предельных углеводородов, летучие органические соединения, основным источником, которых являются нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие предприятия; диоксиды азота и серы, образующиеся в процессе сжигания различных видов топлива. Высокие концентрации окиси углерода, диоксида серы и др. ЗВ приводит к образованию «кислотных» дождей и гибели растительного покрова.

Таблица 1. Воздействие на окружающую среду в Пермском крае

|

Год |

Валовый выброс ЗВ в атмосферу от стационарных источников, тыс.т |

Сброс сточных вод, млн. м3 |

Накопленный объем промышленных и бытовых отходов, млн. т |

|

|

всего |

в т.ч. без очистки |

|||

|

1995 |

579,0 |

2281,6 |

147,0 |

580,8 |

|

1996 |

672,1 |

2236,0 |

128,0 |

601,7 |

|

1997 |

608,9 |

2150,0 |

113,2 |

662,1 |

|

1998 |

584,6 |

1994,0 |

91,6 |

505,9 |

|

1999 |

576,2 |

2112,0 |

96,7 |

523,3 |

|

2000 |

560,8 |

1681,1 |

89,4 |

540,9 |

|

2001 |

600,0 |

1975,1 |

97,4 |

576,6 |

|

2002 |

646,1 |

1857,0 |

89,1 |

596,4 |

|

2003 |

462,9 |

1991,2 |

82,6 |

604,4 |

|

2004 |

476,1 |

2567,6 |

77,4 |

618,0 |

|

2005 |

431,9 |

2625,6 |

316,6 |

643,6 |

|

2006 |

437,4 |

2584,9 |

302,0 |

671,4 |

|

2007 |

412,3 |

2773,1 |

302,0 |

699,9 |

|

2008 |

384,0 |

2722,5 |

49,2 |

716,2 |

|

2009 |

346,2 |

2463,0 |

33,2 |

739,5 |

|

2010 |

324,6 |

2372,4 |

13,4 |

767,3 |

|

2011 |

375,2 |

2276,1 |

96,9 |

762,0 |

|

2012 |

343,7 |

1874,1 |

111,2 |

782,4 |

|

2013 |

368,0 |

2072,9 |

113,4 |

749,9 |

|

2014 |

312,5 |

2079,8 |

104,1 |

778,3 |

|

2015 |

298,6 |

1889,6 |

91,0 |

817,7 |

Антропогенное воздействие на водные объекты.

По качеству атмосферного воздуха наиболее неблагоприятными в крае являются города – Пермь, Березники, Чусовой, Соликамск, Александровск, Лысьва, Чайковский.

В Пермском крае уже несколько десятилетий продолжается загрязнение рек и водоемов. Тенденции водопотребления и водоотведения на территории края за последние 20 лет меняются незначительно, имеют волнообразный характер (в т.ч. – сброс загрязненных сточных вод); увеличивается число водопользователей. Наибольший сброс сточных вод наблюдался в 2005-2007 гг., затем отмечается некоторое его снижение.

В общем объеме водопотребления и сброса сточных вод 97% приходится на промышленные предприятия, из них основной объем ЗВ дает жилищно-коммунальное хозяйство – 71%. Доля химической и нефтехимической промышленности – 10%; лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности – 9%; металлургии – 6%; электроэнергетики – 3%. Всего в водоемы Пермского края сбрасывается ЗВ – 53 наименований. Основную массу сброса ЗВ (95%) составляет сухой остаток – 807 тыс.т, соединений металлов – 258 тыс. т. Из компонентов сухого остатка основными являются: хлориды (41%), натрий (16%), сульфаты (9%), ХПК (9%), кальций (7%), калий (6%), нитраты (1%), магний (1%), азот общий (1%), танин (1%), прочих – 8%. С загрязненными стоками в водоемы попадают опасные для здоровья населения биологически и химически активные вещества, формальдегиды, нефтепродукты, микроэлементы и др. [15, 16].

Загрязненными являются все крупные водные артерии региона, а также все малые водотоки в пределах городов и крупных населенных пунктов.

Наиболее неблагоприятными районами в крае по качеству питьевой воды являются: по микробиологическим показателям – Кишертский, Ильинский, Куединский, Чернушинский районы и г. Кунгур; по санитарно-химическим показателям – гг. Чайковский, Лысьва, Кизел, Краснокамск, Губаха, Гремячинск, Александровск.

Нарушение земельных ресурсов – один из наиболее значимых видов техногенных воздействий, приводящий зачастую к полному уничтожению на этих площадях биоты. В Пермском крае производственную деятельность, связанную с нарушением почвенного покрова осуществляет около 300 предприятий и организаций различных отраслей экономики. В настоящее время всеми видами промышленностей нарушено земель общей площадью 8,5 тыс. га, из них около трети земель имеет ряд добывающих предприятий: промышленность строительных материалов – 711, угледобыча – 560, нефтедобыча – 462. Большие площади нарушенных земель приходится на сельское хозяйство –2174 га, из них около2000 га приходится на торфоразработки. По другим отраслям нарушенных земель приходится: цветная металлургия – 988, нефтехимия – 506, энергетика – 12, прочие отрасли –2714 га [15, 16]. На значительной части нарушенных земель осуществляется их рекультивация, при этом проблемными в плане рекультивации являются около 40% всех выявленных площадей нарушенных земель (возможно – значительно больше).

Отходы производства и потребления.

В Пермском крае в результате хозяйственной деятельности предприятий образуется более 1000 видов отходов и потребления. Особую опасность вызывают высокотоксичные отходы. В 2015 г. в крае было образовано отходов: 1 класса опасности – 1,02; 2 класса – 2,04; 3 класса – 178,4; 4 класса – 1509,2; 5 класса опасности – 39299,3 тыс. т. В целом, накоплен огромный объем промышленных и бытовых отходов, который за 20 лет постоянно увеличивается от 580,8 млн. т. в 1995 г. до 817,7 млн. т. в 2015 г. (табл. 1). Наибольшей техногенной нагрузкой отличаются отрасли, связанные с недропользованием – добыча калийных солей, нефти, угля, сырья для строительных материалов. Основная масса этих отходов приходится на калийное производство – на объектах ПАО «Уралкалий» на конец 2015 г. накоплено 585,1 млн. т., под их размещение задействовано более 12,3 тыс. га [16].

Распределение отходов производства и потребления по территории края характеризуется модулем техногенной нагрузки (количество отходов в тонн в год, приходящиеся на 1 км2 площади), который отображен на карте техногенной нагрузки (рис.1). Наибольшим модулем техногенной нагрузки (по количеству отходов в 2015 г. на 1 км2) характеризуются промышленные районы: г. Березники –944164, Соликамский район – 44043, Краснокамский район –25103,г. Александровск –6715, Чусовской район –5960, г. Пермь –5198, Кунгурский район – 730, Горнозаводской район – 729, Гремячинский район – 719, Чайковский район – 592, Добрянский район – 347 т/ км2. Промышленные и бытовые отходы в крае размещенные, как на полигонах, площадках промышленных предприятий, животноводческих комплексов, территориях населенных пунктов, несанкционированных свалках – являются потенциальными источниками загрязнения природных сред, особенно оказывают влияние на качество воды открытых водоемов.

Таким образом, по очень высокой техногенной нагрузке и ее негативному воздействию на ОС в Пермском крае выделены наиболее неблагополучные районы, соответствующие крупнейшим промышленным узлам и зонам края – Пермско-Краснокамскому, Березниковско-Соликамскому, Лысьвинско-Чусовскому, Кизеловско-Губахинскому, Чайковскому, Кунгурскому. Комплексный анализ экологических условий на основе комплексных региональных геоэкологических исследований, геоэкологического картографирования и медицинской статистики по заболеваемости населения позволяет отнести эти территории к зонам экологического бедствия [19-30]. Относительно благоприятными в экологическом отношении и по техногенному воздействию на ОС (за исключением локальных участков) являются северные и западные районы края – Чердынский, Ильинский, Сивинский муниципальные районы, а также все районы Коми-Пермяцкого округа.

Библиографический список

- Грязнов О.Н. Природно-технические системы – универсальные системы взаимодействия инженерных сооружений (объектов) и природной среды // Известия Уральского государственного горного университета. 2015. № 4 (40). С. 5-10.

- Копылов И.С. Геодинамические активные зоны Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей и их влияние на инженерно-геологические условия // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 5.

- Копылов И.С. Аномалии тяжелых металлов в почвах и снежном покрове города Перми как проявления факторов геодинамики и техногенеза // Фундаментальные исследования. 2013. № 1-2. С. 335-339.

- Копылов И.С. Геодинамические активные зоны Приуралья, их проявление в геофизических, геохимических, гидрогеологических полях // Успехи современного естествознания. 2014. № 4. С. 69-74.

- Копылов И.С. Геологические факторы формирования геоэкологических условий // Исследования в области естественных наук. – 2015. № 6 [Электронный ресурс]. URL:http://science.snauka.ru/2015/06/10233 (дата обращения: 29.06.2015).

- Копылов И.С. Эколого-геохимические закономерности и аномалии содержания микроэлементов в почвах и снежном покрове Приуралья и города Перми // Вестник Пермского университета. Геология. 2012. № 4 (17). С. 39-46.

- Копылов И.С. Закономерности формирования почвенных ландшафтов Приуралья, их геохимические особенности и аномалии // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 4.

- Копылов И.С. Линеаментно-геодинамический анализ на закарстованных территориях Нижегородской области // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. № 7 (часть 2). 2016. С. 241-246.

- Копылов И.С., Даль Л.И. Типизация и районирование ландшафтно-геохимических систем // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2.

- Копылов И.С., Даль Л.И. Роль геологических факторов в формирования геопатогенных зон и геоэкологической обстановки // Международный журнал экспериментального образования. 2015. №12-2. С.221-222.

- Копылов И.С., Даль Л.И. Эколого-ландшафтно-геохимические системы Приуралья // Международный журнал экспериментального образования. 2015. №12-4. С. 496.

- Копылов И.С., Коноплев А.В. Методология оценки и районирования территорий по опасностям и рискам возникновения чрезвычайных ситуаций как основного результата действия геодинамических и техногенных процессов // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 1.

- Копылов И.С., Коноплев А.В., Ибламинов Р.Г., Осовецкий Б.М. Региональные факторы формирования инженерно-геологических условий территории Пермского края // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 84. С. 102-112.

- Официальная статистика территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю: http://permstat.gks.ru/.

- Состояние и охрана окружающей среды Пермского края / Сборники инф.-справ. мат-лов обл. и краевого комитета по охране природы Пермского края. Пермь, 1995-2012.

- Доклады о состоянии и об охране окружающей среды Пермского края за 2000-2015 гг. / Официальный сайт «Природа Пермского края»: http://www.permecology.ru.

- Атлас Пермского края / Под редакцией А.М. Тартаковского. Пермь, 2012. 124 с.

- Копылов И.С., Коноплев А.В. Геологическое строение и ресурсы недр в атласе Пермского края // Вестник Пермского университета. Геология. 2013. № 3 (20). С. 5-30.

- Копылов И.С. Принципы и критерии интегральной оценки геоэкологического состояния природных и урбанизированных территорий // Современные проблемы науки и образования. 2011. № 6.

- Копылов И.С. Концепция и методология геоэкологических исследований и картографирования платформенных регионов // Перспективы науки. 2011. № 8 (23). С. 126-129.

- Копылов И.С. Геоэкологическая роль геодинамических активных зон // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2014. № 7. С. 67-71.

- Копылов И.С., Даль Л.И. Геоэкологические оценка состояния природной среды Коми-Пермяцкого округа // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-2.

- Копылов И.С., Карасева Т.В., Гершанок В.А. Комплексная геоэкологическая оценка горно-промышленных районов северного Урала // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2012. № 84. С. 113-122.

- Копылов И.С., Коноплев А.В. Оценка геодинамического состояния Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийных солей на основе ГИС-технологий и ДДЗ // Геоинформатика. 2013. № 2. С. 20-23.

- Копылов И.С., Коноплев А.В., Голдырев В.В., Кустов И.В., Красильников П.А. К вопросу об обеспечении геологической безопасности развития городов // Фундаментальные исследования. 2014. № 9-2. С. 355-359.

- Михалев В.В., Копылов И.С., Быков Н.Я. Оценка геологических рисков и техно- природных опасностей при освоении нефтегазоносных районов на основе аэро- космогеологических исследований // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2005. № 5-6. С. 76-77.

- Даль Л.И. Эколого-геохимическая оценка снежного покрова городской среды как показатель социально-экологического риска // Исследования в области естественных наук. 2015. № 5(41) [Электронный ресурс]. URL: http://science.snauka.ru/2015/05/10240 (дата обращения: 01.07.2015).

- Даль Л.И. Эколого-геохимическая оценка почвенного покрова нефтегазовых районов // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 11 (55). С. 729-732. [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2015/11/58841 (дата обращения: 08.11.2015).

- Даль Л.И. Картографирование и оценка экологических рисков южной части Пермского края // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 3 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/03/64887 (дата обращения: 05.03.2016).

- Даль Л.И. Методология анализа и оценки медико-экологических опасностей и рисков // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 4 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/04/66957 (дата обращения: 01.05.2016).