Органы судейского сообщества в России представляют собой особую форму самоорганизации судей, сочетающую элементы профессиональной корпоративности и публично-правовых функций. В юридической науке существуют различные подходы к их определению, что связано с их двойственной природой.

Теоретическую основу понятия судейского сообщества заложил Федеральный закон от 14 марта 2002 г. N 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», закрепив статьей первой

круг лиц, входящих в судейское сообщество, определив таким образом его структуру в рамках судебной системы России.

Сохраняющиеся в настоящее время дискуссии по поводу дефиниции органов судейского сообщества, подпитываются спорами о природе общественных отношений в сфере их деятельности.

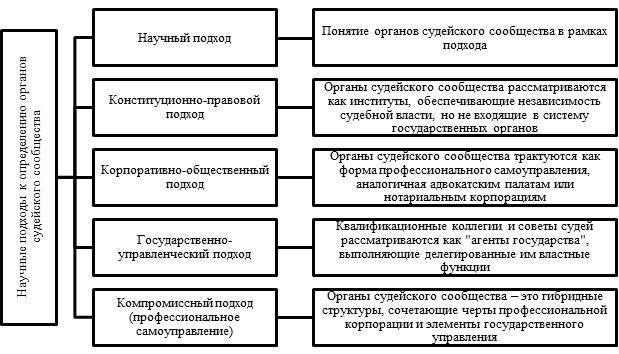

Данная статья посвящена анализу становления и развития взглядов ученых на категорию органов судейского сообщества в первые два десятилетия двадцать первого столетия. Значение проведенного анализа обусловлено сохраняющейся по нынешний день дискуссией в отношении данного феномена среди современных ученых. Существующие взгляды ученых можно представить в виде четырех условных группы, которые выражают отличающийся взгляд на сущность и трактовку анализируемого понятия. Представим научные подходы в виде рисунка 1. Отдельно подчеркнем, что со времени принятия профильного нормативного акта законодатель так и не уточнил дефиницию органов судейского сообщества, оставив спорным их правовой статус.

Рисунок 1. Научные подходы к определению органов судейского сообщества

Дадим характеристику существующей научной дискуссии. В рамках первого подхода В.И. Радченко (эксперт по судебной реформе) считает, что эти органы являются ”негосударственными, но публично-правовыми институтами”, поскольку они выполняют функции, связанные с формированием судейского корпуса и дисциплинарным контролем [1]. Е.Б. Абросимова относит их к «специфическим элементам судебной системы», подчеркивая, что они не являются частью государственного аппарата, но обладают властными полномочиями [2].

При этом, описанный взгляд не лишен критики, в частности, некоторые авторы (например, А.Д. Бойков) указывают, что квалификационные коллегии судей фактически выполняют государственно-властные функции, что сближает их с государственными органами [3].

Далее приведем мнение наиболее ярких представителей второго подхода. В частности, Т.Г. Морщакова (бывший судья Конституционного Суда РФ) определяет органы судейского сообщества как «профессиональные объединения судей», подчеркивая, что их главная задача – защита судейской независимости [4]. В свою очередь, С.А. Пашин трактует их как «корпоративные органы», созданные для саморегуляции судейского сообщества [5].

С другой стороны, оппоненты данного подхода (например, В.В. Ершов) отмечают, что в отличие от адвокатуры, судейское сообщество наделено властными полномочиями (например, лишение статуса судьи), что не позволяет считать его чисто корпоративным [6].

Государственно-управленческий подход к определению органов судейского сообщества также активно поддерживается известными учеными. В частности, А.Ф. Изварина полагает, что эти органы следует считать «специальными государственными структурами”, поскольку они участвуют в формировании судейского корпуса и осуществляют дисциплинарный контроль [7]. В свою очередь, Н.А. Колоколов называет их «квазигосударственными институтами», так как их решения имеют юридические последствия, сравнимые с актами государственных органов [8].

Вместе с тем, у данного подхода есть и противники. Так, сторонник независимости судебной власти (например, И.Л. Петрухин) отмечает, что такой подход подрывает принцип «судейской автономии» [9].

Оценка научных работ, содержащих компромиссный подход позволят отметить его распространенность. В качестве наиболее известных ученых, опишем взгляд исследователей Российской правовой академии Минюста, которые предлагают рассматривать органы судейского сообщества как «органы профессионального самоуправления», что позволяет сохранить баланс между независимостью судей и их ответственностью. А.А. Власов называет их «публично-корпоративными институтами», подчеркивая их промежуточный статус [10].

Согласимся с тем, что наиболее операциональным и реализующим природу органов судейского сообщества является последний из названных подходов – компромиссный подход, поскольку он объясняет их независимость от государственных органов (что важно для реализации принципа разделения властей), а также позволяет сохранить дисциплинарные и кадровые функции.

Подчеркнем, что несмотря на дискуссии, идущие уже более двадцати лет, концепция профессионального самоуправления остается основной в доктрине и судебной практике.

Так, указанная позиция поддерживается Конституционным Судом РФ, который подчеркивает их особый статус [11].

Библиографический список

-

Радченко В.И. Судебная власть в системе разделения властей. М., 2004

-

Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. М., 2002

-

Бойков А.Д. Третья власть в России. М., 1997

-

Морщакова Т.Г. Судебная реформа: сборник обзоров. М., 2007

-

Пашин С.А. Судейское сообщество: проблемы самоорганизации // Журнал российского права. 2006. № 5

-

Ершов В.В. Статус суда в правовом государстве. М., 2009

-

Изварина А.Ф. Судейское сообщество и государство // Государство и право. 2005. № 8

-

Колоколов Н.А. Судебная власть как общеправовой феномен. М., 2010

-

Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль над законодательной и исполнительной. М., 2008

-

Власов А.А. Судебная власть в системе разделения властей. М., 2011

- Постановление КС РФ от 16.06.2009 № 10-П