Созависимость представляет собой сложное психологическое явление, оказывающее влияние на эмоциональное состояние, самооценку и характер взаимоотношений человека. Её истоки нередко уходят в детские годы, когда формируется модель поведения, основанная на необходимости соответствовать ожиданиям окружающих. Женщины, подверженные этому состоянию, сталкиваются с трудностями в построении независимых отношений, склонны игнорировать собственные потребности ради благополучия партнёра и испытывают сильную зависимость от внешнего одобрения. Их самоощущение во многом определяется реакцией значимого другого и делает их восприимчивыми к манипуляциям и психологическому давлению. [2]

В основе данного исследования лежит изучение эмоциональных особенностей женщин с различной степенью выраженности созависимости и поиск эффективных методов её преодоления. Работа опирается на концепции, объясняющие механизмы формирования данной модели поведения, психотерапевтические подходы, направленные на её коррекцию. Существенный вклад в изучение проблемы внесли М. Боуэн, В. Москаленко и Б. Уайнхолд, которые отмечают, что созависимые личности часто проявляют высокий уровень тревожности, неуверенность в себе и эмоциональную нестабильность. Такие особенности ведут к формированию деструктивных паттернов взаимодействия, препятствуя отстаиванию личных границ и принятию самостоятельных решений.

Главным признаком созависимого поведения является чрезмерная привязанность к партнёру. Женщина, испытывающая подобную зависимость, воспринимает любые изменения в поведении или настроении близкого человека как потенциальную угрозу, что приводит к усиленному контролю и постоянному эмоциональному напряжению. [1] Исследования Д. Боулби, К. Бреннана и Ф. Шейвера демонстрируют, что лица с тревожным типом привязанности испытывают выраженный страх потери, стараются избегать конфликтных ситуаций и стремятся к максимальному слиянию с партнёром, что ещё больше усугубляет зависимое поведение. Склонность к подчинению социальным ожиданиям и неспособность открыто выражать собственные желания провоцируют развитие тревожных расстройств и хронического стресса. [4]

Женщины, находящиеся в деструктивных отношениях, часто испытывают сомнения в своих способностях, опасаются совершить ошибку и принимают важные решения, основываясь исключительно на мнении окружающих. [3] Они стремятся избежать ответственности, перекладывая её на партнёра, что усиливает их зависимость от внешнего одобрения. Как указывает Чарльз Уитфилд, подобная модель взаимодействия формируется ещё в детстве и закрепляется во взрослом возрасте и препятствует развитию автономности и способности устанавливать личные границы. [5]

В ходе практической части исследования была разработана и апробирована комплексная программа психологической поддержки женщин с выраженными признаками созависимого поведения. Подход содержал три направления: психообразовательный, эмоционально-регулятивный и поведенческий блоки. В работе приняло участие 60 женщин в возрасте от 25 до 50 лет, которые были разделены на две группы: экспериментальную, проходившую программу в течение семи недель, и контрольную, не получавшую поддержки. Оценка изменений проводилась до начала занятий, сразу после их завершения и через месяц.

Первый этап был сосредоточен на осознании причин формирования созависимости и её проявлений в повседневной жизни. В рамках этого модуля участницы знакомились с основными психологическими теориями, изучали влияние созависимости на эмоциональное благополучие, самооценку и взаимоотношения. Рассматривались характерные когнитивные искажения: гиперответственность за состояние партнёра, страх одиночества и убеждённость в необходимости самопожертвования ради сохранения отношений. Групповая работа включала обсуждение семейных сценариев, анализ личных примеров и рефлексию, что помогало глубже понять природу собственных эмоциональных трудностей.

Второй блок был направлен на освоение методов снижения тревожности и работы со стрессом. Здесь применялись техники когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), телесно-ориентированные практики, дыхательные упражнения и методики релаксации, которые вели к развитию эмоциональной устойчивости. Участницам предлагались стратегии управления внутренним диалогом, позволяющие ослабить негативные убеждения о себе, заменить автоматические деструктивные мысли на конструктивные и контролировать импульсивные эмоциональные реакции. Отдельное внимание уделялось тренировке осознанности, дав возможность женщинам лучше понимать и управлять своими чувствами в сложных ситуациях.

Третий модуль был ориентирован на формирование уверенного поведения, умение выстраивать границы и конструктивно отстаивать свои интересы. Участниц обучали методам эффективного общения, техникам отказа без чувства вины, способам защиты от манипулятивного влияния. В рамках практических занятий использовались тренинговые упражнения, направленные на повышение уверенности, осознание собственной ценности и развитие навыков самостоятельного принятия решений. Особое место занимала работа с установками, мешающими выражать личные желания и потребности.

Для закрепления новых моделей поведения были проведены ролевые игры, симуляция реальных жизненных ситуаций и анализ индивидуального опыта участниц. По завершении курса каждая женщина получила рекомендации по дальнейшему применению полученных знаний для закрепления устойчивого эффекта вмешательства.

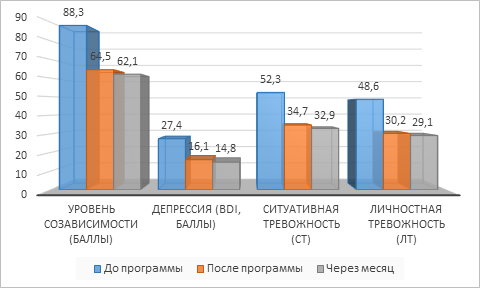

Анализ результатов диагностики, проведенной до начала занятий, сразу после их завершения и спустя месяц, выявил ощутимые улучшения показателей в экспериментальной группе. Участницы продемонстрировали снижение уровня созависимости в среднем на 27 % по окончании программы, а через месяц этот показатель достиг 30 %, что говорит о стойкости достигнутых изменений. Оценка депрессивных проявлений с использованием шкалы Бека показала уменьшение симптоматики на 46 %: средний балл снизился с 25,8 до 13,9, что соответствует переходу из категории умеренной депрессии в легкую, а спустя четыре недели после окончания занятий стабилизировался на отметке 12,7. Согласно опроснику Спилбергера, уровень ситуативной тревожности сократился на 34 %, снизившись с 48,2 до 31,8 балла, а личностная тревожность уменьшилась на 38 %, опустившись с 50,6 до 31,4 балла. Применение t-критерия Стьюдента для сравнения данных контрольной и экспериментальной групп подтвердило статистическую значимость полученных изменений (p < 0,001), что доказывает достоверность и эффективность внедренной программы.

В контрольной группе, не участвовавшей в программе, значимых изменений не зафиксировано. Уровень созависимости снизился менее чем на 3 %, а показатели депрессии и тревожности изменились не более чем на 2–4 %. Результаты подтверждают, что улучшение в экспериментальной группе связано именно с воздействием программы, а не с внешними случайными факторами или естественной динамикой эмоционального состояния.

Таблица. Сравнительный анализ до и после прохождения программы (экспериментальная группа)

|

Показатель |

До программы |

После программы |

Через месяц |

Δ (Изменение) |

p-значение (критерий Стьюдента) |

| Уровень созависимости (баллы) |

88,3 |

64,5 |

62,1 |

-24,2 |

< 0,001 |

| Депрессия (BDI, баллы) |

27,4 |

16,1 |

14,8 |

-12,6 |

< 0,001 |

| Ситуативная тревожность (СТ) |

52,3 |

34,7 |

32,9 |

-17,6 |

< 0,001 |

| Личностная тревожность (ЛТ) |

48,6 |

30,2 |

29,1 |

-19,5 |

< 0,001 |

Рис. Сравнительный анализ до и после прохождения программы

Анализ полученных результатов показывает, что созависимое поведение оказывает негативное влияние на психологическое состояние женщин, усиливая зависимость от мнения окружающих, снижая уверенность в себе и способствуя повышенной тревожности. Склонность к самопожертвованию и отказ от личных потребностей усугубляют эмоциональную нестабильность, затрудняя построение здоровых отношений. В то же время, применение целостного психотерапевтического подхода, включающего развитие осознанности, обучение саморегуляции и формирование навыков ассертивного поведения, ведет к снижению уровня созависимости и улучшению общего эмоционального состояния.

Проведённое исследование подтвердило эффективность предложенной программы коррекции. Женщины, завершившие курс снизили свою эмоциональную зависимость от партнёра и получили инструменты для поддержания стабильного психологического состояния, выстраивания личных границ и принятия самостоятельных решений. В перспективе разработка и распространение подобных программ может сыграть важную роль в поддержке женщин, испытывающих трудности в установлении автономных и гармоничных взаимоотношений.

Библиографический список

-

Бернс Д. Д. Терапия настроения: клинически доказанный способ победить депрессию без таблеток. Москва: Альпина Паблишер, 2019. 550 с.

-

Боулби Дж. Привязанность и утрата: Эмоциональные связи в жизни человека. — СПб.: Питер, 2010. — 304 с.

-

Боуэн М. Семейная система и её влияние на формирование созависимости. — М.: Институт психотерапии, 2012. — 256 с.

-

Данилова М. А., Гомба Н. С. Психологические особенности созависимой личности во временной перспективе // Живая Психология. 2021. Т. 8. № 1 (29). С. 49–55.

-

Кузнецова Л. Ю. Стрессоустойчивость и созависимость: взаимосвязь и методы коррекции // Психология здоровья. — 2020. — № 5. — С. 65–73.

-

Михайлова А. Е. Телесно-ориентированные практики при работе с эмоциональной зависимостью // Психологическая помощь. — 2021. — № 3. — С. 41–50.

-

Чистякова Д. В. Применение когнитивно-поведенческой терапии в работе с созависимыми женщинами // Психология и жизнь. — 2022. — № 1. — С. 70–81.