При проектировании зданий или сооружений всегда производятся инженерно-геологические изыскания. Достоверность результатов и современность методов полевых испытаний грунтов несет в себе экономическую выгоду и уменьшение сроков строительства. Одним из наиболее перспективных методов полевых испытаний, применяемых в основном за рубежом, является статическое зондирование. Статическое зондирование позволяет определять физико-механические свойства грунтов в состоянии естественного залегания.

Статическое зондирование электрическим зондом с измерением порового давления (CPTU) имеет высокую применяемость и позволяет оценить физико-механические характеристики, вид, инженерно-геологический разрез, стратиграфию не скальных грунтов.

Применяемость и полезность полевых методов испытаний грунтов сведена в таблицу 1 [1].

Таблица 1 – Применяемость и полезность полевых методов испытаний грунтов

|

Методы испытаний |

Параметры грунта |

Вид грунта |

|||||||||

|

Вид грунта |

Разрез |

Рыхлый скальный |

Песок |

Супесь, суглинок |

Глина |

Торф |

|||||

|

Динамическое зондирование (DPT) |

C |

B |

- |

C |

C |

- |

C |

A |

B |

B |

B |

|

Статическое зондирование механическим зондом (Тип 1) |

B |

A/B |

- |

C |

B |

- |

C |

A |

A |

A |

A |

|

Статическое зондирование электрическим зондом (Тип 2-CPT) |

B |

A |

- |

B |

A/B |

- |

C |

A |

A |

A |

A |

|

Статическое зондирование электрическим зондом с измерением порового давления (CPTU) |

A |

A |

A |

B |

A/B |

A/B |

C |

A |

A |

A |

A |

|

Статическое зондирование сейсмозондом (SCPT/SCPTU) |

A |

A |

A |

A/B |

A/B |

A/B |

C |

A |

A |

A |

A |

|

Испытания плоским дилатометром (DMT) |

B |

A |

C |

B |

C |

- |

C |

A |

A |

A |

A |

|

Стандартное пенетрационное испытание (SPT) |

A |

B |

- |

C |

B |

- |

C |

A |

A |

A |

A |

Применяемость: «A» – высокая; «B» – умеренная; «C» – низкая; «-» – не применяется.

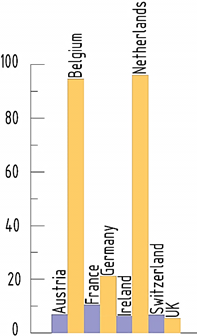

В странах Западной и Северной Европы CPT и CPTU широко применяются при проведении инженерно-геологических изысканий [2].

а) б)

Рис. 1. Применение CPT и CPTU в странах Западной и Северной Европы:

а – процент применения CPT среди традиционных методов испытаний грунтов;

б – процент применения CPTU среди CPT.

По статистике, применение CPTU в большинстве стран Западной и Северной Европы достигает 100% среди всех используемых зондов для статического зондирования в регионе (рис. 1, б). Этот показатель обусловлен высокой производственной базой и близким расположением наиболее развитых компаний в области зондирования (например, головные офисы компаний Fugro и Geomil расположены на территории Нидерландов).

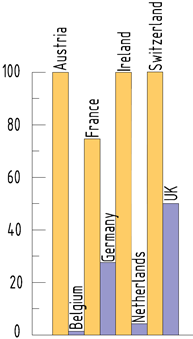

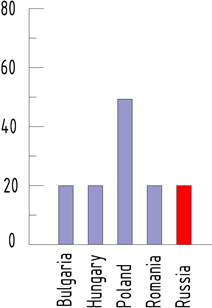

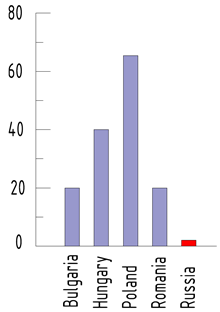

В то время как в странах Восточной Европы применение CPT и CPTU является исключительным [3].

а) б)

Рис. 2. Применение CPT и CPTU в странах Восточной Европы:

а – процент применения CPT среди традиционных методов испытаний грунтов;

б – процент применения CPTU среди CPT.

Уровень применения CPTU в отечественной практике среди CPT самый низкий в странах Восточной Европы в размере – 5% (рис. 2, б).

По статистике, применение CPT в странах Восточной Европы, и в большей степени в России, среди традиционных методов испытаний грунтов ниже 20%. Этот показатель обусловлен отсутствием необходимого оборудования, сложностью интерпретации получаемых данных, недостаточной осведомленностью персонала, ведущего изыскания.

В настоящее время в России опубликовано множество статей в области статического зондирования [4-6], разработан ГОСТ 19912-2012, регламентирующий испытания методом статического зондирования, но четкой систематизации данных, полученных зарубежными и отечественными школами зондирования, не произведено. И главной проблемой является использование зарубежных конструкций зондов (например, компании Fugro, Geomil) в отечественной практике. Т.к. существуют значительные отличия в отечественной и зарубежной нормативной документации.

Нормирование в зарубежной практике

Для систематизации отечественной и зарубежной нормативной документации ниже будут рассмотрены следующие документы:

1. EN 1997-2-2009 «Geotechnical Design. Ground Investigation and Testing» (Геотехническое проектирование. Исследование и испытания грунта);

2. ISO 22476-1-2012 «Geotechnical investigation and testing. Electrical cone and piezocone penetration test» (Геотехнические исследования и испытания. Испытания с помощью электрического конического пенетрометра (CPT) и пьезоконического пенетрометра (CPTU)).

3. ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием».

EN 1997-2-2009 «Геотехническое проектирование. Исследование и испытания грунта» предъявляет требования к конструкции, методам и интерпретации результатов пенетрационных испытаний.

В настоящем стандарте даны рекомендации применительно к испытаниям с использованием тензометрического (CPT) и пьезозонда (CPTU).

Определения, относящиеся к CPT и CPTU, разработаны с целью унификации конструкции зондов и измеряемых величин:

- сопротивление (лобовое) конуса:

где ![]() – измеренная осевая нагрузка, действующая на конус;

– измеренная осевая нагрузка, действующая на конус; ![]() – полная площадь основания конуса.

– полная площадь основания конуса.

- силы трения:

где ![]() – измеренная сила трения, действующая на муфте трения;

– измеренная сила трения, действующая на муфте трения; ![]() – площадь муфты трения.

– площадь муфты трения.

- коэффициент трения:

![]()

где ![]() и

и ![]() определены на одной глубине и выражены в процентах.

определены на одной глубине и выражены в процентах.

- коэффициент трения:

![]()

где ![]() и

и ![]() определены на одной глубине;

определены на одной глубине;

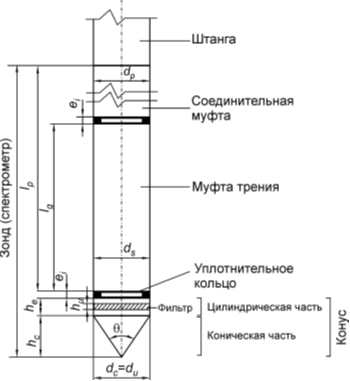

Унифицированная конструкция пьезозонда (CPTU) по EN 1997-2-2009 представлена на рис. 3.

Рис. 3. Унифицированная конструкция пьезозонда (CPTU) по EN 1997-2-2009

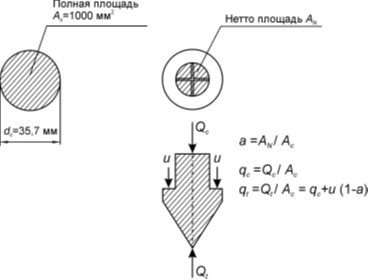

Для CPTU используются следующие дополнительные определения:

- коэффициент площади конуса: ![]() ; где

; где ![]() – нетто площадь конуса.

– нетто площадь конуса.

- поровое давление ![]() – поровое давление, измеренное при погружении зонда и, возникающее в месте сопряжения конуса с муфтой трения.

– поровое давление, измеренное при погружении зонда и, возникающее в месте сопряжения конуса с муфтой трения.

- избыточное поровое давление: ![]() ; где

; где ![]() – поровое давление, существующее в грунте на уровне конуса;

– поровое давление, существующее в грунте на уровне конуса;

- полное (скорректированное) сопротивление конуса: ![]() ;

;

- коэффициент порового давления: ![]() ; где

; где ![]() – полное вертикальное напряжение от собственного веса грунта перед пенетрационными испытаниями на уровне основания конуса.

– полное вертикальное напряжение от собственного веса грунта перед пенетрационными испытаниями на уровне основания конуса.

Определения для CPTU также содержатся в EN 1997-3-2007 «Геотехническое проектирование. Полевые испытания грунтов» и представлены на рис. 4.

Рис. 4. Определения для CPTU по EN 1997-3-2007.

В соответствии с ISO 22476-1-2009 «Геотехнические исследования и испытания. Испытания с помощью электрического конического пенетрометра (CPT) и пьезоконического пенетрометра (CPTU)»:

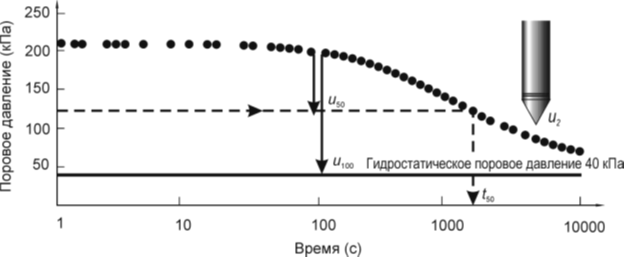

Испытания грунтов CPTU позволяют определить коэффициент консолидации [] при проведении диссипационного теста. Данный параметр используется при расчете осадки фундаментов во времени.

Диссипационный тест предусматривает остановку процесса вдавливания зонда, после этого фиксируется рассеивание порового давления [] во времени. Процесс рассеивания порового давления вокруг зонда может продолжаться в глинах много часов, но его интенсивность быстро убывает, и уже примерно в первые 10 минут в большинстве грунтов поровое давление может снижаться до 50%. Именно на такую степень рассеивания рекомендуют ориентироваться зарубежные специалисты и стандарты (рис. 5) [7]

Дренирование поровой воды имеет место в горизонтальном направлении, в направлении от зонда, то испытания позволяют определить не вертикальный , а горизонтальный коэффициент консолидации .

Рис. 5. Изменение порового давления во времени.

Коэффициент консолидации в горизонтальном направлении ![]() находится с использованием следующего выражения:

находится с использованием следующего выражения:

где ![]() – безразмерный коэффициент времени, определяемый по табл. 2;

– безразмерный коэффициент времени, определяемый по табл. 2; ![]() – радиус зонда;

– радиус зонда; ![]() – время диссипации, обычно принимаемое при 50% степени рассеивания порового давления;

– время диссипации, обычно принимаемое при 50% степени рассеивания порового давления; ![]() – коэффициент жесткости, определяемый как

– коэффициент жесткости, определяемый как ![]() , здесь

, здесь ![]() – упругий модуль сдвига, а

– упругий модуль сдвига, а ![]() – недренированная прочность грунта.

– недренированная прочность грунта.

|

Степень консолидации (%)

|

Положение фильтра

|

|||

|

На поверхности конуса

|

На основании конуса

|

5 радиусов выше основания конуса

|

10 радиусов выше основания конуса

|

|

|

20

|

0,014

|

0,038

|

0,294

|

0,378

|

|

30

|

0,032

|

0,078

|

0,503

|

0,662

|

|

40

|

0,063

|

0,142

|

0,756

|

0,995

|

|

50

|

0,118

|

0,245

|

1,110

|

1,460

|

|

60

|

0,226

|

0,439

|

1,650

|

2,140

|

|

70

|

0,463

|

0,804

|

2,430

|

3,240

|

|

80

|

1,040

|

1,600

|

4,100

|

5,240

|

При определении коэффициента консолидации ![]() используется следующая процедура:

используется следующая процедура:

1. Наносится график зависимости нормального значения порового давления ![]() от времени в логарифмическом или

от времени в логарифмическом или ![]() масштабе, где

масштабе, где ![]() – текущее, начальное и гидростатическое поровое давление, соответственно.

– текущее, начальное и гидростатическое поровое давление, соответственно.

2. Вычислить ![]() из положения уровня грунтовых вод.

из положения уровня грунтовых вод.

3. Вычислить разницу между начальным поровым давлением ![]() и гидростатическим поровым давлением

и гидростатическим поровым давлением ![]() и из графика (рис. 3) найти время для 50% диссипации порового давления

и из графика (рис. 3) найти время для 50% диссипации порового давления ![]() .

.

4. Используя значения ![]() и

и ![]() из табл. 2 вычислить коэффициент консолидации.

из табл. 2 вычислить коэффициент консолидации.

Приведенная процедура применима для нормальных и слегка переуплотненных глинистых грунтов (![]() .

.

Нормирование в отечественной практике

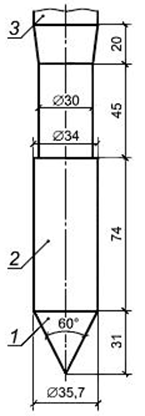

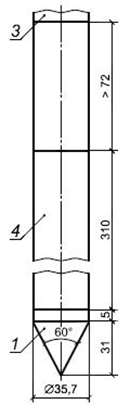

В ГОСТ 19912-2012 «Грунты. Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием» испытания могут проводиться следующими типами зондов в зависимости от принципа измерения (рис. 6):

- механический (Тип 1) – зонд для статического зондирования, в котором используется система внутренних штанг для передачи усилия на наконечник.

- электрический (Тип 2) – зонд для статического зондирования, в котором измерения проводят с помощью электрических датчиков.

- специальный зонд – зонд, позволяющий измерять кроме показателей сопротивления грунта внедрению зонда дополнительные характеристики грунта и параметры процесса зондирования.

а) б)

Рис. 6. Схемы конструкций зондов и их основные параметры по ГОСТ 19912:

а – механический зонда (Тип 1); б – электрический зонд (Тип 2)

1 – конус; 2 – кожух; 3 – штанга; 4 – муфта трения

Согласно Таблице обязательного Приложения Б зонды должны иметь следующие основные параметры:

Таблица 3 – Основные параметры зондов по ГОСТ 19912

| Части зондов |

Основные параметры |

|

|

Механического зонда |

Электрического зонда |

|

| Конус: | ||

| - угол при вершине конуса, град. |

60 |

60 |

| -диаметр основания конуса, мм |

35,7 |

35,7 |

| Муфта трения: | ||

| - наружный диаметр муфты, мм |

- |

35,7 |

| - длина муфты, мм |

- |

310,0 |

| Кожух: | ||

| - наружный диаметр, мм |

35,7 |

- |

| - длина кожуха, мм |

74,0 |

- |

| Штанги зондов: | ||

| - наружный диаметр, мм |

36,0 |

34,0 |

| - длина звеньев, м, не менее |

1,0 |

1,0 |

В процессе статического зондирования определяются следующие параметры:

- удельное сопротивление грунта под конусом зонда ;

- общее сопротивление грунта на боковой поверхности (для механического);

- удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) (для электрического);

Однако в примечании указано, что при использовании специальных зондов может измеряться плотность, влажность, естественный гама-фон, поровое давление, температура, электрическое сопротивление и другие характеристики грунта.

В настоящем стандарте отмечено, что в соответствии с действующими нормативно-техническими документами и техническим заданием на изыскания могут использоваться специальные зонды, имеющие дополнительные измерительные устройства и датчики (порового давления, температуры, радиоактивного каротажа, электрического сопротивления, сейсмодатчик, инклинометр и др.), позволяющие измерять дополнительные характеристики грунта или контролировать процесс зондирования.

Выводы:

В России отсутствует стандарт, регламентирующий полевые испытания методом статического зондирования с измерением порового давления. Несмотря на то, что в терминах и определениях ГОСТ 19912-2012 отмечено, что при использовании специального зонда можно измерить рассеивание порового давления, методика проведения данного испытания не дана. В то время как в ISO 22476-1-2012 четко регламентирована методика проведения измерения рассеивания порового давления – «диссипационный» тест.

ГОСТ 19912-2012 предусматривает измерение только лобового сопротивления и сил трения без измерения порового давления. Это приводит к тому, что при использовании ГОСТ 19912-2012 может быть построен профиль лобового сопротивления и сил трения. В то время как в зарубежной практике стало обычным измерение порового давления. Измерение данного дополнительного параметра позволяет точнее оценить стратиграфию и интерпретировать результаты измерений с целью определения деформационных и прочностных характеристик грунта.

В зарубежной практике инженерно-геологических изысканий широко используются номограммы, предложенные Робертсоном для определения вида грунта по результатам статического зондирования. Вид грунта определяется по данным измерения лобового сопротивления, сил трения и порового давления. Однако ГОСТ 19912-2012 не предусматривает измерение порового давления и применение отмеченных номограмм невозможно.