Система управления является многоуровневой. Целью управленческих преобразований (целевой установкой) на каждом уровне управления процессом подготовки обучающихся является выработка решений и воздействий, призванных обеспечить устойчивое, эффективное функционирование и целенаправленное развитие каждого структурного подразделения (системы) и его элементов в соответствии с поставленной целью системой управления более высокого уровня. В теории управления на каждом уровне выделяют субъект управления (управляющая сторона процесса) и объект управления (управляемая сторона процесса).

Цель субъекта управления – обеспечение эффективного и устойчивого функционирования объекта. Таким образом, управление – это воздействие субъекта управления на процессы становления, обеспечения и поддержания развития объекта. Или, иными словами, управление – целенаправленное воздействие субъекта на объект управления с оптимизацией всех происходящих при этом процессов.

Система подготовки обучающихся представляет сложную многоуровневую иерархическую систему, включающую в себя большое количество элементов, находящихся между собой в некоторых отношениях, определяемых характером существующих связей.

Управление предполагает осуществление субъектом ряда последовательных операций:

- подготовку и принятие решений;

- организацию выполнения решений и контроль их выполнения;

- оценку полученных результатов.

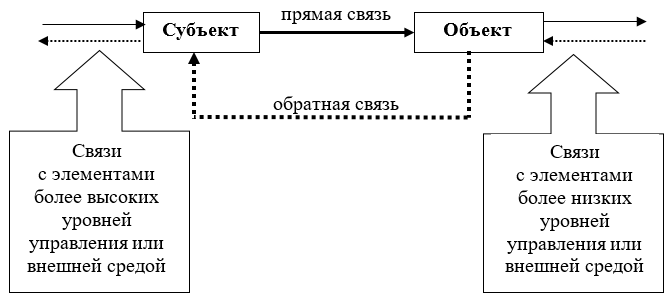

Соответствующее информационное обеспечение осуществляется каналами прямой связи, по которым, в том числе, производится передача информации планового решения, обязательного для выполнения нижестоящим по уровню иерархии контурам планирования. Информация, поступающая по каналам обратной связи, позволяет субъекту управления иметь представление о состоянии образовательной системы в каждый данный момент времени, о достижении (или не достижении) заданной цели с тем, чтобы воздействовать на систему и обеспечить выполнение управленческого решения. Канал обратной связи осведомляет вышестоящий контур планирования об эффективности принятого им решения.

Несмотря на всю сложность и разнообразность задач, возникающих в системе управления обучающихся, всем им можно дать упрощенное описание в виде общей структуры процесса управления, реализуемого на каждом его уровне (рис.1).

На рис.1 стрелками обозначены связи между элементами процесса управления и внешней средой. По каналам связи происходит систематический обмен информацией между компонентами образовательного процесса, без чего процесс управления немыслим. Сплошными стрелками обозначены каналы прямой связи от субъекта управления к объекту (или от элементов более высокого уровня управления в иерархической системе к элементам более низкого). Пунктирными стрелками обозначены каналы, по которым осуществляется обратная связь для передачи информации субъекту о состоянии объекта (или передача информации от элементов более низкого уровня управления к элементам более высокого).

Рис. 1. Структура процесса управления

В зависимости от уровня управления, пара «субъект» – «объект» может быть представлена в виде: «управление образования» – «ВУЗ», «администрация ВУЗа» – «преподаватель», «преподаватель» – «группа», «староста учебной группы» – «обучающийся» и т. д. Как видно, один и тот же элемент (в вышеприведенных примерах «преподаватель») системы подготовки обучающихся может выступать и в качестве субъекта, и в качестве объекта управления.

Всеобщая информатизация и компьютеризация проникает во все сферы жизни общества и не может не затрагивать систему управления подготовки обучающихся. Из-за увеличения объемов информации сложная многоуровневая иерархическая система управления подготовкой обучающихся не в состоянии эффективно, мобильно и устойчиво функционировать в быстро изменяющихся современных условиях без включения в нее элементов автоматического управления (регулирования). Автоматическое управление способствует процессам самоорганизации в системах подготовки обучающихся.

Следует отметить, что, говоря об управлении техническими системами под автоматическими системами обычно понимают устройства, действующие без участия человека. В случае управления подготовкой обучающихся это понятие нуждается в расширении, поскольку объектом управления являются не технические системы, а люди (студенты, преподаватели и т.д.), коллективы (учебные группы, курсы и т.д.), учреждения (ВУЗы и т. д.). Поэтому в данном случае под автоматическими системами следует понимать не только устройства, действующие без участия человека (вычислительные, компьютерные, информационные системы), но и устройства, действующие без участия субъекта управления относительно рассматриваемого уровня управления.

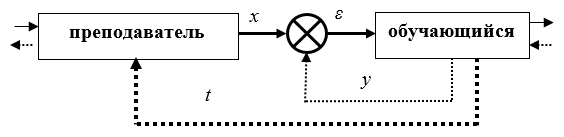

Рассмотрим пример простейшего элемента автоматического управления при самостоятельном решении обучающимися задачи, к которой имеется ответ. Схема этого процесса приведена рис. 2.

Рис. 2. Схема элемента автоматического управления

Преподаватель как субъект управления, задает управляющее воздействие (например, дает задание решить обучающимся задачу, у которой имеется ответ x). Обучающийся решает задачу и получает ответ y (состояние системы «обучающийся», как объекта управления). Получив ответ, обучающийся не обращается к преподавателю, а самостоятельно сравнивает свой ответ y (состояние системы) с истинным ответом x (задающим воздействием), получая сигнал ошибки ε (ε = x - y).

На схеме эта операция обозначена знаком ![]() .

.

Если ошибка равна нулю (ε = 0), объект управления (обучающийся) сигнализирует о решении задачи объекту управления (преподавателю) – на схеме сигнал по каналу обратной связи t. Если имеется ошибка в решении (ε ≠ 0), обучающийся решает задачу еще раз (либо проверяет ошибочное решение), получает новый ответ y (новое состояние системы), сравнивает его с истинным ответом x (задающим воздействием) и т. д. В конце концов, по каналу обратной связи субъект управления (преподаватель) получает сигнал t о том, справился или не справился с заданием объект управления (обучающийся), и в зависимости от этого (вида сигнала t), формирует новое управляющее воздействие на объект управления.

Таким образом, обратная связь (сигнал t) формирует итоговое управление субъекта. Текущее управление осуществляется элементом автоматического управления (происходит самоуправление объекта). Это означает, что объект управления частично выполняет функции субъекта управления.

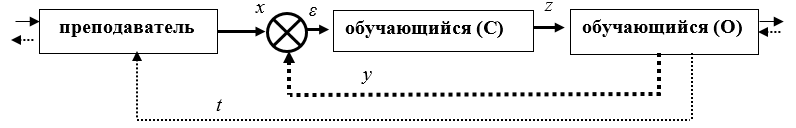

Более детально процесс управления в этом случае можно выразить схемой, представленной на рис. 3.

Рис. 3. Схема самоуправления объекта в процессе управления

В этой схеме объект управления (обучающийся) проявляет функции субъекта, что характеризует самоуправление объекта. На схеме рис.3: обучающийся (О)-объект управления, а обучающийся (С) – тот же обучающийся с функциями субъекта, т.к. в зависимости от сигнала ошибки ε, он сам себе дает управляющее воздействие, как объекту управления, z (решать или не решать задачу повторно).

Включение в управление подготовкой обучающихся элементов автоматического регулирования (самоуправления) в значительной степени повышает его эффективность, поскольку освобождает объект от текущего управления субъектом, перенося акцент на итоговое управление. Текущее управление идет в автоматическом режиме. Экономится время, которое необходимо на прохождение сигнала по каналу обратной связи, принятие решения субъектом и на прохождение сигнала по каналу прямой связи (к объекту управлению). Такое время запаздывания даже в механических системах приводит к неустойчивости процесса управления и к раскачке системы. Таких примеров множество. Что же говорить о сложнейших системах, куда включена психофизическая деятельность человека!

Отсюда можно сделать вывод, что для повышения устойчивости и эффективности управления процессом подготовки обучающихся, необходимо:

1) способствовать мерам наделения объекта функцией субъекта;

2) насыщать процесс управления элементами автоматического управления (элементами автоматического регулирования).

Эти задачи успешно решаются с помощью реализации разработанной концепции нормативного управления подготовкой обучающихся.

Суть концепции нормативного управления состоит в том, чтобы обязать каждого обучающегося в процессе его подготовки регулярно выполнять на заданном уровне специальные индивидуальные задания (нормативы) с последующей регистрацией в компьютерной базе всех результатов соответствующих учебно-познавательных действий военнослужащих, обработкой полученной информации, ее анализа и выработкой на основе этого анализа необходимых управляющих действий (в том числе на автоматической основе).